Antoine Compagnon vient de livrer un commentaire sur le passage que Proust consacre au Zohar (le troisième livre saint du judaïsme, après la Bible et le Talmud) dans l’un des cahiers du manuscrit de la Recherche, un passage resté secret durant plus d’un siècle, et qui ne fut publié pour la première fois, intégralement, qu’en septembre 2018 dans La Règle du jeu.

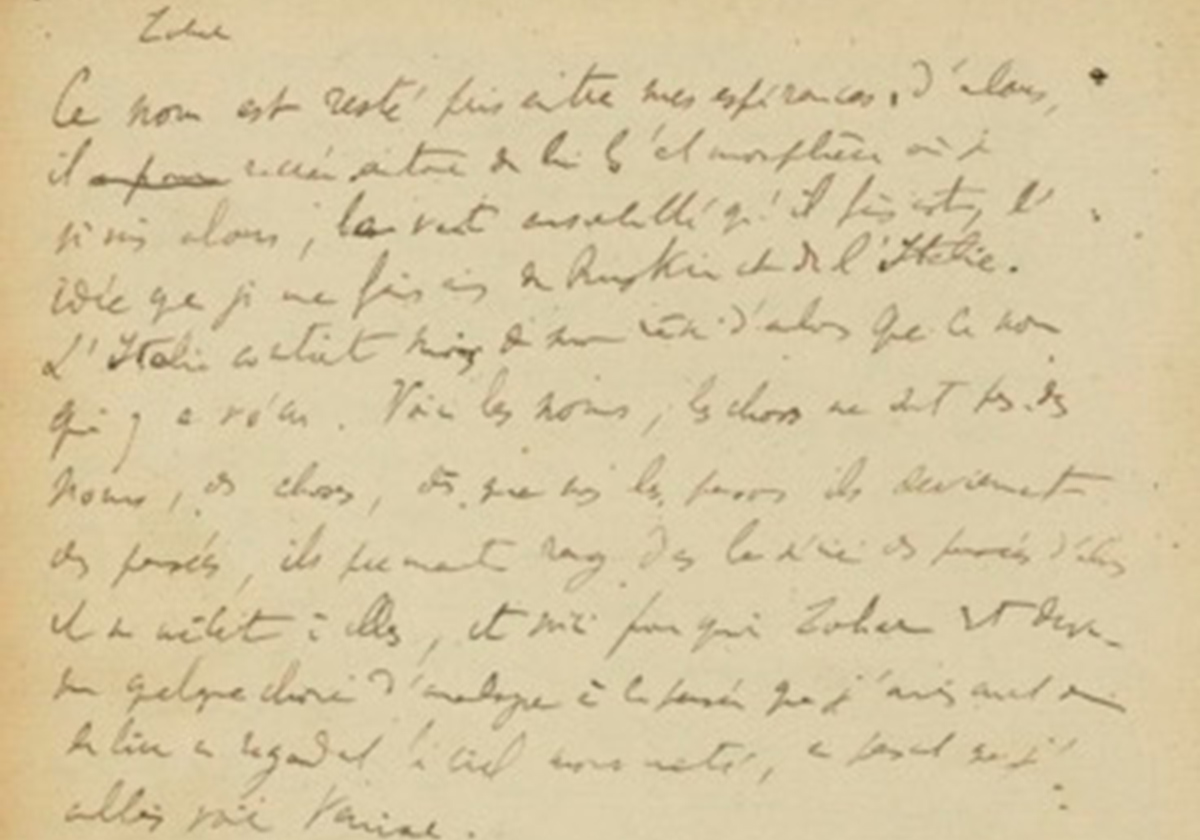

Je rappelle le passage : « Zohar, ce nom est resté pris entre mes espérances d’alors, il recrée autour de lui l’atmosphère où je vivais alors, le vent ensoleillé qu’il faisait, l’idée que je me faisais de Ruskin et de l’Italie. L’Italie contient moins de mon rêve d’alors que le nom qui y a vécu. Voici les noms, les choses ne sont pas des noms, [les noms], dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées, ils prennent rang dans la série des pensées d’alors en se mêlant à elles, et voici pourquoi Zohar est devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise[1]. »

A cela s’ajoute une mention dans le carnet où Proust élabora le plan de son roman : « Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile. Et aussi Zohar[2]. »

« L’ensemble reste assez énigmatique », remarque Compagnon. « Le thème est pourtant familier : c’est celui de la séduction exercée par les noms et de la déception éprouvée lors de la rencontre des choses. Zohar était un nom prometteur « avant de le lire », comme le « vent ensoleillé », le « ciel mouvementé » et le mot campanile préfiguraient le séjour en Italie, à Venise et Padoue. Ruskin donnait un désir d’Italie, comme le mot Zohar faisait rêver. L’analogie porte sur le mot Zohar, qu’elle relie aux mots qui donnent envie de l’Italie, avant de lire le livre ou de se rendre dans le pays. Ces quelques lignes n’impliquent pas que Proust ait vraiment lu le Zohar ni qu’il en ait possédé un exemplaire, mais elles relatent une rêverie sur les noms. Zohar est un mot poétique, suggestif, secret, mystérieux, mais la lecture décevrait forcément[3]. »

Autrement dit, même si Proust affirme en toutes lettres qu’il a lu le Zohar, peu importe, il ne l’a pas lu, selon Compagnon. Du moins, il n’est pas du tout certain qu’il l’ait lu. Et pourtant il l’a lu. Ce n’est pas une thèse. C’est un fait. Un fait révoltant, pour Compagnon, dans le déni, manifestement. Pourquoi pas ? Il en a bien le droit de nier la réalité. Et, dans ces conditions, il n’est guère étonnant qu’il s’attaque à tous ceux qui osent prétendre que Proust a lu le Zohar. L’étonnant, tout de même, c’est que Compagnon s’attaque au Zohar, en tant que tel, « une mystification », selon lui[4].

Ce qui le révolte, ce ne sont pas seulement les commentateurs de Proust qui s’en tiennent à la réalité des faits en la matière, ce qui le révolte, c’est le Zohar lui-même, le livre-phare de la Cabale, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature juive. Mais est-ce si étonnant ? Non. Il y a bien longtemps que l’on n’enseigne plus la littérature juive dans les universités françaises. Sauf peut-être dans quelques lieux confidentiels, mais dans l’ensemble les Français ne se font pas la moindre idée de ce que c’est que cette littérature, excepté la Bible, ou plus exactement « l’Ancien Testament », mais justement, « Ancien », il est révolu. Au-delà de la Bible, la littérature juive n’est plus qu’une « mystification », aux yeux d’un certain nombre d’universitaires français.

Il n’en a pas toujours été ainsi. « Il fut une heure où toute la barbarie, les Francs, les iconoclastes grecs, les Arabes d’Espagne eux-mêmes, s’accordèrent sans se concerter pour faire la guerre à la pensée. Où se cacha-t-elle alors ? Dans l’humble asile que lui donnèrent les Juifs. Seuls, ils s’obstinèrent à penser et restèrent, dans cette heure maudite, la conscience mystérieuse de la terre obscurcie », remarquait Michelet dans son Histoire de France[5]. Il songeait aux écoles juives médiévales, notamment aux écoles cabalistiques. Mais qui y songe, aujourd’hui, parmi les historiens français, parmi les médiévistes en particulier ? Pas grand-monde apparemment.

Tout se passe comme si les successeurs actuels de Michelet tâchaient de dissimuler, inconsciemment sans doute, une espèce de tare dans la formation de la culture française à l’âge médiéval, c’est-à-dire une ascendance juive désormais honteuse dans cette affaire, précisément comme le font les Guermantes dans le roman de Proust.

Gilberte Swann ne peut épouser le marquis de Saint-Loup, l’héritier des Guermantes, qu’à condition de nier la réalité, en prétendant qu’elle n’est pas la fille de son père, mais celle du comte de Forcheville, ce qui ne l’empêchera pas pour autant d’hériter de la fortune de Swann, son véritable père.

George Painter, le plus fameux des biographes proustiens, constatait que Proust évoluait principalement dans le « sémi-Gotha ». Painter n’entendait pas par là le « demi-Gotha », mais le Gotha sémitisé, autrement dit la noblesse française alliée à des Juifs : les Gramont, les Noailles, les Chevigné, etc. Heureusement pour lui, Painter repérait une famille qui échappait à cette malédiction, la famille de Bertrand de Salignac-Fénelon, de la lignée du célèbre archevêque de Cambrai, l’un des modèles de Saint-Loup, et enfin un aryen pur et dur, magnifique, élancé, blond aux yeux bleus, ce qui expliquait évidemment pourquoi Proust avait tellement été amoureux de lui. Oui, mais… Painter se trompe, lui et les experts proustiens qui l’ont suivi sur ce terrain.

Alfred de Salignac-Fénelon, le grand-père de Bertrand, représentait la France à Francfort dans les années 1830, un poste diplomatique important dans l’une des capitales économiques de l’Europe. Les Rothschild y avaient fait leur fortune sous le Premier Empire. Une branche de leur famille s’y maintenait toujours. Le comte de Fénelon épousa Louise Hertz en 1836, la sœur de la baronne Carl-Mayer von Rothschild[6]. Un mariage tout à fait dans le même genre que celui de Gilberte et de Saint-Loup. Proust ne l’ignorait pas.

La comtesse de Fénelon mourut en couche en donnant naissance à son quatrième enfant en 1842, alors que son mari occupait toujours le poste de ministre de France à Francfort. Cependant, quand il regagna Paris sous le Second Empire, il y fit oublier qu’il avait épousé une Juive.

Proust racontait cette histoire : Bertrand comptait écrire un ouvrage sur son grand-père maternel, Pierre Deschamps, le fondateur d’une chaîne de Grands-Magasins. Ce qui étonnait Proust. Car, généralement, « le côté Deschamps est fort vite oublié » dans une famille de ce genre-là[7]. Or Marie-Louise de Fénelon (la sœur de Bertrand) avait épousé le marquis de Montebello, qui descendait lui-même par sa mère de Casimir Chevreux, le fondateur d’une autre chaîne de Grands-Magasins, de sorte que, le jour du mariage, on fit circuler ce mot d’esprit : « Aux Magasins-Réunis », par allusion à une marque célèbre alors dans la grande distribution.

« Cette histoire simplement touchante m’en a rappelée une beaucoup plus drôle », écrivait Proust à son cousin Lionel Hauser, son conseiller financier. « Mais ma vue (et sans doute aussi ton temps) se refuse à tant écrire[8]. » Il songeait évidemment à la grand-mère paternelle de Bertrand, la Juive – sur qui il n’était pas question d’écrire un ouvrage –, un secret bien gardé par la famille.

A leur façon, un certain nombre d’universitaires font la même chose, en la matière, si ce n’est qu’en remontant la généalogie de la littérature française les liens par l’esprit les inquiètent bien plus que les liens par le sang.

Car, comme par un fait exprès, tous les quatre siècles, apparaît un personnage trouble dans ce domaine : d’abord Chrétien de Troyes au XIIe ; ensuite Montaigne au XVIe ; enfin Proust au XXe ; tous trois soupçonnés d’être juif ou demi-juif. Une particularité de la littérature française. S’il ne s’agissait que de liens par le sang, le problème ne susciterait autant d’inquiétude. L’université française n’est pas antisémite, en tout cas plus autant qu’à l’époque où Proust concevait son roman. Peu importe que Chrétien de Troyes, le fondateur de la littérature française, ait été juif ou non par le sang. Le problème, c’est qu’il a vécu à Troyes justement, dans un foyer où la culture juive rayonnait au XIIesiècle, en imprégnant nécessairement les esprits.

Michelet (encore lui) signalait que les Juifs avaient exercé une influence majeure sur la culture française à l’époque médiévale. « Leurs nombreuses synagogues, leurs écoles, leurs académies, répandues partout, furent la chaîne en laquelle le genre humain, divisé contre lui-même, vibra encore d’une même vie intellectuelle[9]. »

L’hébreu que l’on enseignait alors dans les écoles rabbiniques françaises n’était réservé qu’au culte et aux études. Seuls les lettrés le comprenaient bien. Quant à l’araméen, la langue talmudique, on ne l’enseignait qu’à une élite savante. Les Juifs, dans leur ensemble, ne parlaient plus que de la langue d’oïl en France : un parler profane, sans grammaire, avec un vocabulaire restreint ; une sorte d’argot, au regard des chrétiens cultivés qui n’employaient que le latin alors, la langue de l’Église, la langue par excellence. Mais pourquoi les rabbins français ne faisaient-ils pas avec la langue d’oïl ce que les rabbins babyloniens avaient fait dans l’Antiquité avec l’araméen vulgaire lorsqu’ils constituèrent la langue talmudique afin de traduire et de commenter le texte saint ?

Puisqu’il manquait une syntaxe à la langue française, il n’y avait plus qu’à l’inventer. On prendrait modèle, autant que possible, sur la grammaire hébraïque tout en conservant au français ses caractéristiques latines, germaniques ou gauloises. Pour pallier à l’appauvrissement de son vocabulaire, on le fixerait et on l’enrichirait, selon la même méthode, en le comparant au lexique de l’hébreu.

Arsène Darmesteter publia un article auquel Proust s’intéressa sûrement. Darmesteter y signalait que les rabbins de l’école de Troyes, entre le XIe et le XIIIe siècles, avaient laissé un grand nombre d’œuvres écrites en langue d’oïl, notamment « les gloses françaises les plus précieuses dans l’histoire de notre langue », « des glossaires hébreux-français, sorte de traductions juxtalinéaires de la Bible », mais encore « un dictionnaire hébreu-français et une grammaire hébraïque-française[10]. » Un événement d’une portée considérable. Proust le comprenait bien. L’événement fondateur de la littérature française.

Les Commentaires de Rachi, le rabbin qui créa l’école des grammairiens de Troyes au XIesiècle, ces Commentaires reposaient sur la nécessité de s’interroger chaque fois que le texte biblique présentait quelque chose de bizarre, quelque chose qui alertait l’attention du lecteur, quelque chose qui posait problème. Cela n’allait pas de soi alors. La nécessité de se poser la question n’a investi la littérature française qu’au XIIe siècle, grâce à Chrétien de Troyes précisément, l’auteur du Conte du Graal, le premier roman écrit en langue d’oïl. Proust établissait évidemment un lien entre son propre roman et celui de son devancier.

Lisez ou relisez le Conte du Graal. Avant de le laisser partir à l’aventure, sa mère fait à Perceval une recommandation de la plus haute importance. « Sur la route comme à l’étape, si quelqu’un vous tient longue compagnie, ne manquez pas de lui demander son nom. C’est par le nom qu’on connaît l’homme[11]. » L’intrigue du roman de Chrétien de Troyes ne tient qu’à cette recommandation.

Perceval ne se serait jamais lancé à la recherche du Graal s’il n’avait pas rencontré au bord d’un fleuve le Roi Pêcheur – un roi privé de l’usage de ses jambes à la suite d’une blessure de guerre et que l’on transporte dans une barque afin de lui permettre de pêcher. Hélas ! Perceval néglige la recommandation de sa mère. Il ne demande pas au roi son nom.

Lorsqu’elle se rend du côté de Guermantes, la famille du petit Marcel rejoint le Pont-Vieux au-dessus de la Vivonne afin de remonter son cours vers sa source. « Le Pont-Vieux débouchait dans un sentier de halage qui à cet endroit se tapissait l’été du feuillage bleu d’un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine. » Qu’est-ce que c’est que ce pêcheur qui prend racine comme une plante au bord de la rivière ?

« La seule personne dont je n’ai jamais découvert l’identité », précise le petit Marcel. « Il devait connaître mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous passions ; je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson[12]. »

Un grammairien classique aurait écrit : « Je voulus alors demander son nom, mais on me fit signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. » Pourquoi Proust préfère-t-il l’imparfait ? Pourquoi écrit-il « je voulais alors demander son nom », comme si l’action se déroulait en même temps que le récit dans un brouillard temporel où le passé se prolonge dans le présent et dans le futur, puisque l’imparfait suppose que l’action a lieu régulièrement, qu’elle est devenue une habitude et qu’elle pourrait se répéter indéfiniment.

« Je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. » L’incident se répète à chaque fois que Marcel suit le cours de la Vivonne. Ce n’est donc plus un incident. C’est une sorte de rencontre mythologique avec un personnage qui n’est pas qu’un simple pêcheur – le seul personnage dans le pays de Combray dont on ne pourra jamais connaître le nom. Qu’est-ce que ça veut dire ?

Le lecteur n’est pas obligé de se poser la question. Il n’est pas obligé de se demander pourquoi. Il ne se le demande pas le plus souvent. Qu’est-ce que ça peut faire pourquoi ?

Si Perceval s’abstient de demander au Roi pêcheur son nom, c’est qu’il a été admis dans la noblesse chrétienne depuis qu’il a quitté sa mère. « Il se souvenait de la leçon de celui qui l’avait fait chevalier et qui lui avait enseigné à se garder de trop parler. Ainsi craint-il, s’il le demandait, qu’on ne jugeât la chose grossière. C’est pourquoi il ne demanda rien[13]. »

Le pêcheur enraciné au bord de la Vivonne renvoie évidemment au Roi Pêcheur du roman de Chrétien de Troyes, et au-delà de son roman, à l’école rabbinique de Troyes. Comment ne pas faire le rapprochement entre le Conte de Graal et les grammairiens qui constituèrent la langue française ?

Chrétien de Troyes laissa sa signature sur un manuscrit sous le nom de Crestien li Gois, c’est-à-dire Chrétien le Goy, Chrétien le Juif converti selon l’interprétation la plus plausible, d’autant qu’alors le prénom Chrétien servait couramment de prénom de baptême aux Juifs. Proust connaissait-il ce détail ? On ne le sait pas. Mais, enfin, il comprenait bien qu’on n’invente pas une langue sans inventer une littérature.

En réalité, le Roi Pêcheur est le cousin germain de Perceval. Il appartient à une famille royale déchue à la suite d’une guerre qui a rendu ses princes infirmes, à l’exception de Perceval, le sauveur, potentiellement au moins, le seul à sa génération qui puisse lever la malédiction qui frappe les siens, mais il n’en a pas conscience. Il est trop inexpérimenté pour prendre la mesure de ce que lui a enseigné sa mère. Le Roi Pêcheur règne sur un royaume désolé, un royaume fantôme dont la population s’est dispersée, un royaume qui ne se maintient plus qu’en pensée.

Invité au château hallucinatoire où réside le roi – pour ne pas dire dans la Jérusalem céleste – Perceval assiste au mystère du Graal, un spectacle qui le stupéfie sans pour autant le pousser à demander au roi comment s’opère la stupéfaction, ni ce qu’elle signifie, alors que le roi lui-même n’a convié Perceval à y assister que dans l’espoir que son invité lui poserait la question. Tant que le roi n’y aura pas répondu, sa blessure l’empêchera de marcher. Et son royaume restera en ruine.

Il aurait suffi que Perceval interroge le roi pour lever la malédiction. Malheureusement, il préféra se taire en se conformant aux bonnes manières en usage dans la noblesse chrétienne – autrement dit en usage du côté de Guermantes. Pourquoi ? Cette interrogation, Perceval passera sa vie à y répondre. Pas moins que Marcel dans la Recherche. Car, voilà, justement, en quoi consiste le Temps perdu.

La littérature au sens où l’entendait Proust, c’est ce que l’auteur du Zohar appelait la « couronne suprême » (keter en hébreu), la sphère mentale la plus proche de Dieu, celle qui procède de la générosité, bien plus que de l’intelligence.

« Cette infériorité de l’intelligence, c’est tout de même à l’intelligence qu’il faut demander de l’établir », observait Proust. « Si l’intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c’est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n’a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n’y a qu’elle qui soit capable de proclamer que l’instinct doit occuper la première[14]. » L’instinct, c’est-à-dire la générosité dans ce cas de figure.

Proust ne cesse de se référer à l’Arbre de vie dont les deux branches, d’abord la générosité d’un côté, puis l’intelligence de l’autre, se rejoignent précisément à son couronnement. Autrement dit le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, en langue proustienne. Tout cela revoie évidemment au Zohar et à son prédécesseur, le Sefer Yetsirah, « le Livre de la Création », le tout premier texte où apparaissait ce système de valeurs, un texte apparu dans l’Antiquité, et issu du courant judéo-platonicien dans la littérature juive.

Barthes remarquait que le Nom propre, chez Proust, possédait trois pouvoirs : « le pouvoir d’essentialisation (puisqu’il ne désigne qu’un seul référent), le pouvoir de citation (puisqu’on peut appeler à discrétion toute l’essence enfermée dans le nom, en le proférant), le pouvoir d’exploration (puisque l’on “déplie” un nom propre exactement comme on fait d’un souvenir) : le Nom propre est en quelque sorte la forme linguistique de la réminiscence[15]. »

Le nom de Bergotte (l’écrivain par excellence chez Proust) n’est si stupéfiant que parce qu’il contient une œuvre littéraire tout aussi stupéfiante, même si l’homme Bergotte peut être décevant en tant que tel. Il en va de même pour le nom de Zohar. Le Nom propre, pour Proust, c’est un monde disparu et pourtant toujours vivant en soi, pour peu qu’on ne le réduise pas à une enveloppe vide.

S’il associait le nom de Venise à celui du Zohar, c’est qu’il songeait en hiver 1900 à traduire Stones of Venice, un ouvrage de John Ruskin, qui reposait sur le principe que la cité vénitienne avait été conçue à l’image de la Jérusalem céleste. « Voici pourquoi Zohar est devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise. »

Il s’agissait pour lui d’accomplir un voyage qui n’était pas qu’un voyage, mais un pèlerinage où éprouver une espèce d’expérience mystique, en suivant la leçon de Ruskin, pas moins que celle du Zohar. Personne ne faisait la différence entre mystique et esthétique avant l’époque moderne. Proust le comprenait bien. Mais même le touriste le plus barbare reste sensible, si peu que ce soit, à cette sorte d’illumination.

« C’est par le mystère impénétrable de la Sagesse que le monde existe. Et qui l’a créé ? C’est l’Ineffable », assurait l’auteur du Zohar[16]. Et enfin, à son réveil, en ouvrant la fenêtre, au début du mois de mai 1900, Proust aperçut l’ange d’or qui surmonte le campanile de Saint-Marc. « Je croyais voir l’un des piliers de la porte de l’Ineffable », écrivait-il[17] en faisant allusion au Zohar dont la lumière, en pensée, coïncidait en acte désormais avec celle de Venise. La découverte de la plus belle ville au monde se comparait à la découverte du plus beau livre au monde alors, à ses yeux.

« Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile. Et aussi Zohar », notait-il dans son carnet à Cabourg en septembre 1909, alors qu’il commençait à écrire son roman, en accédant ainsi au Temps retrouvé, au sens où il l’entendait.

Et, pourtant, Proust avait perdu la Foi alors. Oui, mais… « Si je n’ai pas la Foi, comme tu dis, en revanche la préoccupation religieuse n’est jamais absente un jour de ma vie », confiait-il à son cousin, Lionel, en septembre 1915. Proust précisait : « Mais plus on est religieux, moins on ose aller dans l’affirmation, au-delà de ce qu’on croit[18]. »

Or, ce qu’il y a de plus étonnant, dans le commentaire d’Antoine Compagnon à propos de cette affaire, ce n’est pas tant son déni de la réalité des faits, que l’idée – ancrée profondément en lui – que Proust aurait été forcément déçu, s’il l’avait lu le Zohar.

1. Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso. Le document dans sa forme originale est édité en ligne sur le site de BNF : editions.bnf.fr. Voir Patrick Mimouni « Entre les lignes : Proust et la littérature juive », La Règle du jeu, édité en ligne : laregledujeu.org.

2. Marcel Proust, Carnets, Gallimard, p. 102.

3. Antoine Compagnon, Proust sioniste, épisode 6 : le style du rabbin, publié en ligne, college-de-France.fr.

4. Antoine Compagnon, Proust sioniste, épisode 6 : le style du rabbin, publié en ligne, college-de-France.fr.

5. Jules Michelet, Histoire de France, Paris, 1841, Marpon & Flammarion, t. X, p. 21.

6. Hélène Louise de Salignac-Fénelon (Herz), notice biographique publiée en ligne : geni.com. Voir également la notice qui lui est consacrée sur le site geneanet.org.

7. Marcel Proust, Lettre à Lionel Hauser, 1er septembre 1916, Lettres, Plon, p. 786.

8. Marcel Proust, Lettre à Lionel Hauser, 1er septembre 1916, Lettres, Plon, p. 786. (C’est moi qui souligne.)

9. Jules Michelet, Histoire de France, Paris, 1841, Marpon & Flammarion, t. X, p. 21.

10. Arsène Darmesteter, « L’autodafé de Troyes », Revue des études juives, Paris, 1881, Durlacher éditeur, p. 205.

11. Chrétien de Troyes, Le Conte de Graal, vers 522-526, trad. de Charles Méla, Livre de poche, p. 61. (Merci à Florian Bernas de m’avoir orienté vers cette piste.)

12. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 165.

13. Chrétien de Troyes, Le Conte de Graal, vers 3144-3150, trad. de Charles Méla, Livre de poche, p. 237.

14. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 59. (C’est moi qui souligne.)

15. Roland Barthes, Proust et les noms, in Œuvres complètes IV, Seuil, p. 69.

16. Zohar, I, 3b, traduit par Juliette Hassine, Esotérisme et écriture dans l’œuvre de Proust, Minard, p. 21.

17. Marcel Proust, manuscrit de la Recherche, Cahier 48, cité par Juliette Hassine, Esotérisme et Ecriture dans l’œuvre de Proust, Minard, p. 20.

18. Marcel Proust, Lettre à Lionel Hauser, septembre 1915, Correspondance XIV, Plon, p. 218.

[…] Antoine Compagnon et la judéité de Proust – L’étrange déni d’Antoine Compagnon : oui, bien sûr, Proust a lu le Zohar, le livre-phare de la Cabale. A cela s’ajoute une. […]

Sur Perceval. Le roi Pêcheur n’est pas son cousin mais son oncle, peu importe, mais surtout la question que Perceval ne lui a pas posé ne concerne pas son nom, qu’il connaissait, mais ce qu’était le Graal. Et l’on apprendra que sa quête du Graal était en fait une pénitence pour son péché originel, avoir laissé sa mère mourir de chagrin suite à son départ.

Quand à l’école des grammairiens de Troyes fondée par Rachi, pourriez-vous conseiller quelques ouvrages pour approfondir le sujet?

Cher Ramir, vous vous trompez en ce qui concerne la généalogie de Perceval. Elle est exposée lors l’épisode de la rencontre avec l’Ermite, à partir du vers 6264 du Conte du Graal (d’après le manuscrit de Berne, dans la traduction de Charles Méla). L’Ermite révèle à Perceval : « Pour le Graal, quand tu n’as su qui l’on en sert, tu fus un insensé. Celui qu’on en sert est mon propre frère. Ma sœur et la sienne fut ta mère. Quant au Riche Pêcheur, crois-le, il est le fils de ce roi. » Or, ce Riche Pêcheur, c’est l’homme que Perceval rencontre au bord d’un fleuve, au début du roman. C’est donc le cousin germain de Perceval, même s’il n’en pas la moindre idée alors.

Ce pêcheur, Perceval s’en méfie au premier abord avant d’accepter son hospitalité. « Il se loue maintenant du pêcheur et ne le traite plus de trompeur, de déloyal ou de menteur. » Mais, de fait, Perceval ne lui demande pas son nom, contrairement à ce que lui a recommandé sa mère. On ne peut pas ne pas le constater. Perceval ignore le nom propre de ce pêcheur. Il ignore également qu’il s’agit d’un roi. Perceval ne l’apprendra que bien plus tard. « Était-il pêcheur ou roi, je ne sais, mais riche, il l’est, et plein de courtoisie. » Chrétien de Troyes ne révélera jamais le nom propre du roi pêcheur. C’est à son lecteur qu’il appartient de le deviner.

Il est vrai que Perceval a fait mourir sa mère de chagrin, en la quittant pour devenir chevalier, mais la question du Nom ne reste pas moins fondamentale dans cette affaire, puisque Perceval trahit l’enseignement que lui donné sa mère, en se taisant au lieu de demander au pêcheur son nom, aussi bien qu’en s’abstenant de questionner le pêcheur pour éclaircir le mystère du Graal. C’est ce que l’Ermite explique à Perceval : « Le chagrin que ta mère ressentit à cause de toi, quand tu la quittas, car elle tomba évanouie au sol, au bout du pont, devant la porte, c’est ce chagrin qui l’a tuée. Pour le péché que tu en as, il advient que tu n’a rien demandé. » L’Ermite précise : « Le péché te trancha la langue. » Devenu chevalier, Perceval ne pose plus la moindre question, pour obéir aux bonnes manières en l’usage dans la noblesse. Voilà, précisément, en quoi consiste le péché de Perceval. Sa mère meurt de douleur à cause de la conversion de son fils à la chevalerie. Elle le lui dit clairement avant qu’il ne se convertisse : « Tu as vu, je crois, les anges dont se plaignent les gens, ceux qui tuent tout ce qu’ils atteignent. » Les chevaliers que Perceval prend pour des anges, ce sont des brutes épaisses en réalité, pour sa mère.

C’est étonnant. Cela ne prouve pas pour autant que Chrétien de Troyes est un Juif converti au christianisme. Mais, enfin, cela suscite tout de même des interrogations. Et c’est là le plus important. On ne saura jamais si l’auteur du Conte du Graal était juif ou non. En revanche, c’est qui est sûr, c’est qu’il a introduit le thème du questionnement d’une manière magistrale dans la littérature française. Dans ces conditions, comment ne pas faire le rapprochement entre Chrétien et l’école rabbinique de Troyes où le questionnement du texte biblique constituait l’enjeu majeur, bien plus que dans les écoles chrétiennes françaises alors.

En qui ce concerne l’œuvre de Rachi de Troyes, elle a été commentée dans plusieurs ouvrages, notamment Héritages de Rachi, un ouvrage collectif paru en 2006 aux éditions de l’Éclat, avec un texte remarquable de Claude Hagège sur le rapport du Rachi et de langue d’oïl champenoise au XIe siècle.

En revanche, en ce qui concerne les travaux grammaticaux des successeurs de Rachi à Troyes et leur rôle dans la formation dans la langue française, je ne connais que le texte d’Arsène Darmesteter que je cite dans mon article sur Proust, L’Autodafé de Troyes, paru en 1881 dans La Revue des études juives. Il est accessible en ligne sur le site archives.org .