Eh bien, me voici, et j’en suis si heureux, dans cet amphithéâtre de New York University pour parler d’un écrivain que je tiens moi aussi, comme vous tous, comme tous les organisateurs de ce colloque, comme vous cher Paul Audi, pour l’un des écrivains français majeurs du XXème siècle. Je ne sais plus très bien ce que j’avais en tête lorsque je vous ai proposé, il y a maintenant plusieurs mois, ce titre, « Le cas Gary ». Peut-être pensais-je au côté touche-à-tout de l’auteur des Racines du ciel. Peut-être avais-je en tête ce mélange en un seul homme, une seule vie, d’un romancier de génie, d’un journaliste extraordinaire, d’un cinéaste, d’un grand vivant, d’un diplomate de qualité, d’un essayiste, du juif messianique dont Paul nous parlera tout à l’heure, d’une sorte de philosophe. Peut-être étais-je fasciné par le mélange si réussi, en lui, de l’écrivain et de l’homme d’action – et suis fasciné, de fait, par ce romancier exemplaire, rêvant sa vie, vivant ses livres, à mi-chemin du texte et du geste, grand inventeur de ce que j’ai appelé un jour (et le mot, pour moi, le caractérise si parfaitement !) des « gextes » magnifiques. Gary, en ce sens, frère de Malraux. Frère cadet, sans doute. Frère obscur et pathétique. Mais frère tout de même. Pourtant aussi haut que lui, plus haut peut-être, cet art extraordinaire du double fil doublement tressé : action et littérature, littérature et action, l’une à l’appui de l’autre, l’autre entrelacée à l’une. Avec, par parenthèse, cette particularité supplémentaire, cette bizarrerie de dosage, qui fait que, contrairement à l’auteur de L’Espoir, contrairement à Hemingway ou Malaparte, il ne fait quasiment pas appel à sa vie pour nourrir ses romans. Il est l’un de nos grands Français libres. Il est l’un des très rares écrivains ralliés tout de suite au général de Gaulle. Il est celui qui prend le bateau pour Londres, depuis Bordeaux, trois jours avant l’appel du 18 juin, trois jours ! et il fait, ensuite, une guerre magnifique. Il se bat, comme vous savez, en Abyssinie, en Libye, en Palestine, en Syrie ! Or voici que vient le moment d’écrire un roman de guerre. Voici qu’il est question de rédiger Education européenne.

Et, au lieu de puiser dans cette expérience, au lieu d’aller chercher dans ce matériau de première main de quoi nourrir son récit, au lieu de lire dans sa propre vie, dans ses propres actions d’éclat, dans son héroïsme personnel, le témoignage véridique propre à forger la fiction à laquelle il s’attelle, il nous fabrique une intrigue sur une guerre qu’il n’a pas vécue et qui est la guerre de résistance des Polonais… Quand j’ai dit « le cas Gary », j’ai sans doute pensé aussi à cet autre mi-chemin qu’est son mi-chemin entre les deux langues, l’anglais et le français, les livres écrits dans l’une, traduits dans l’autre, repris dans la première ou l’inverse (il y a un texte, là-dessus, dans le numéro des Cahiers de l’Herne qu’a dirigé Paul Audi et que je recommande chaudement), étant entendu qu’aucune de ces deux langues n’était sa langue maternelle et qu’on a donc, ici, le cas unique au monde d’un écrivain écrivant dans deux langues qui sont toutes deux des langues d’emprunt, toutes deux des langues étrangères ! Mais bon. Ne tardons pas davantage. Le cas Gary, pour moi, c’est d’abord l’affaire Ajar. Le cas Gary, c’est cette aventure unique dans l’histoire de la littérature, extravagante, démente, irréductible à tout ce que nous connaissons, ailleurs, dans le même genre, qu’est l’aventure hétéronymique de Romain Gary.

Tout commence au début des années soixante-dix. Gary est un écrivain célèbre et célébré. C’est un écrivain français, connu dans le monde entier, consacré. Il y a eu des moments, dans les décennies passées, où les choses sont moins bien allées. Il a été maltraité par la critique. Il a été l’objet de rumeurs pour le moins désobligeantes. On a écrit qu’il n’écrivait pas ses livres. On a raconté qu’il avait trouvé le manuscrit d’Education européenne dans les poches d’un aviateur polonais mort au combat qu’il aurait dépouillé. Au moment des Racines du ciel et de son prix Goncourt, on est allé jusqu’à murmurer que ce métèque improbable, cet écrivain même pas français, ce Russe, ce Polonais, ce type dont on ne sait ni d’où il sort ni qui il est, on a suggéré qu’il n’avait pas pu écrire seul un pareil chef-d’œuvre et que le livre avait été réécrit, forcément, par son éditeur américain. Bref, tout ça c’est le passé. Sa situation, depuis quelques années, est incroyablement meilleure. Il pourrait, il devrait, jouir de son succès enfin incontesté. Sauf qu’il est à un moment de sa vie où – comment dire ? – il suffoque dans sa propre identité. Ses livres paraissent. Ils ont du succès. Ils figurent en bonne place dans les listes des best-sellers. Mais il a l’impression bizarre que les gens achètent mais ne les lisent pas. Ou ne les lisent qu’en apparence. Ou que, s’ils les lisent, ils ne les attendent plus vraiment. Oui, c’est cela, il a le pénible sentiment d’être si bien admis, si parfaitement incorporé dans le paysage, de faire si totalement partie des meubles de la littérature française contemporaine, que l’on attend plus rien de lui. Et puis il a, deuxièmement, l’impression non moins étrange, quasi physique, que ses livres sont embarrassés, éclipsés, éteints par l’ombre qu’il leur fait, lui, Gary — l’impression, si vous préférez, que son personnage, sa gloire et sa réputation, son image si pittoresque d’aventurier déambulant sur le boulevard Saint-Germain avec des chapeaux de cow-boy et des ponchos mexicains extravagants, sa biographie, le parfum de soufre, de charme ou de légende. Il l’a faite, de ses propres mains. Il a vraiment joué sa partie aux deux tables de casino, à l’œuvre et la vie, les songes littéraires et la mythologie vécue. Mais voilà que, tout à coup, son image le mange. Elle le dévore. Elle est devenue si énorme, si imposante, que l’on ne voit plus qu’elle cannibalise les livres. J’ai un souvenir précis, moi-même, de cette période. On est en 1977. Peut-être en 1978. Nous venons de faire connaissance, suite à la parution de ma Barbarie à visage humain qu’il avait lue presque aussitôt. Et je me souviens du vrai malentendu qu’il y avait entre, d’un côté, le jeune normalien que j’étais et qui ne s’intéressait qu’au mari de Jean Seberg, à l’ancien consul à Los Angeles, au personnage éminemment romanesque, au cinéaste des Oiseaux vont mourir au Pérou, etc., et lui, de l’autre côté, qui n’avait qu’une idée en tête, qu’une envie : parler littérature, vraiment littérature, ses livres, sa langue, sa théorie et son art du roman, à commencer par Pour Sganarelle, cet essai énorme, six cents pages, peut-être sept cents, qu’il venait de publier, où il pensait avoir réglé leur compte aux structuralistes, nouveaux romanciers et autres modernes et dont, pour être franc, je me fichais, moi, complètement.

Gary, à ce moment-là, en a marre de Jean Seberg. Il en a marre d’être le correspondant français de Gary Cooper. Il n’en peut plus, quand un jeune homme vient le trouver, qu’on ne le fasse parler que de bêtises alors que la seule chose dont il aurait envie serait d’en découdre avec ces modernes (Barthes, Sollers, Robbe-Grillet) qui tiennent le haut du pavé et qui l’humilient par leur morgue. Il fait quoi, alors ? Il se sort comment de cette suffocation ? Eh bien il trouve une solution. Il trouve, comme dirait Sartre, une issue à cette situation que l’époque lui fait. Et cette issue, cette solution, cette formule pour se débarrasser de ce moi qui est devenu l’ennemi de ses livres, car c’est à lui que l’on pense au lieu de penser aux livres, l’arme qu’il invente pour tuer ou neutraliser ce cannibale terrifiant qui le dévore tout cru, la solution, donc, c’est de s’inventer un masque, c’est-à-dire un pseudonyme. C’est le moment où Michel Foucault, dans Le Monde, donne l’interview célèbre, intitulée, je crois, « Le philosophe masqué » et au cour de laquelle il propose une année où écrivains et éditeurs décideraient que les livres seraient publiés sans nom de l’auteur. Eh bien voilà. Gary le prend au mot. Et il décide de commencer une nouvelle œuvre qu’il publiera, non pas sans nom, mais sous un autre nom. Prendre un masque pour mieux être soi. Choisir un pseudo pour redonner leur chance à ses livres. Devenir un autre pour se réapproprier son être. Fabriquer un beau mensonge pour faire entendre sa vérité. Se taire, en d’autres termes, pour qu’on vous écoute enfin et se donner un nouveau moi pour être entendu comme au premier matin. C’est une logique assez classique. C’est Foucault mais c’est aussi, avant lui, tous les inventeurs de pseudonymes dans l’histoire de la littérature. Sauf que Gary va introduire dans le modèle classique un certain nombre de bizarreries.

La première. Si ce que je viens de dire est vrai, si la démarche est bien celle que je décris, le geste a un but et un seul : cette œuvre à laquelle il tient tant, cette œuvre à laquelle il imposait son ombre, faire qu’elle soit enfin vue, lue, pour ce qu’elle est. C’est la démarche de Pierre Louys pour Les Chansons de Bilitis. Celle de Bataille pour Madame Edwarda ou de Mandiargues. Ce fut sa démarche à lui, Gary, quand, dix ou quinze ans plus tôt, il a déjà joué à ce jeu du pseudo en inventant Fosco Sinibaldi pour L’Homme à la colombe ou Shatan Bogat pour Les Têtes de Séphanie. C’est la logique classique de ceux qui pensent, je le répète, que leur moi social fait de l’ombre à leur moi littéraire et qui obligent donc ce moi social à prendre du champ et baisser pavillon. Or la première bizarrerie, c’est que, sous ce nouveau nom censé seulement permettre à l’ancienne voix de mieux se faire entendre, il produit des livres curieux dont on voit bien, avec la distance, qu’ils n’ont pas grand-chose à voir, justement avec cette ancienne voix – il émet un son nouveau, très surprenant, qui n’est pas juste « l’ancienne voix » débarrassée de son parasite et réussissant à se faire entendre. C’est un style étrange. Un univers farfelu et cocasse. Ce sont des histoires de petits beurs de la Goutte d’Or ou de vieux juifs facétieux dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont pas raccord ni avec le hollywoodien mirobolant ni avec le type très Quai d’Orsay qu’il était aussi dans sa vie sociale. Des personnages rocambolesques. Momo. Madame Rosa. Bref, un nouvel univers. Un nouveau monde et, donc, une nouvelle œuvre avec des livres complètement différents. On dira ce qu’on voudra. On peut dire, comme il l’a lui-même dit, que tout était déjà dans Tulipe. On peut trouver dans ses autres romans, les romans de sa première manière, des annonces, ou des pressentiments, du monde de La vie devant soi. On peut, come tous ces universitaires, prophètes de l’après-coup, qui consacrent des volumes entiers à nous expliquer que c’est le même monde, la même œuvre, et que les livres signés Gary et les livres signés Ajar procèdent de la même source, on peut expliquer par exemple que les rapports entre Momo et Madame Rosa sont un remake baroque, parodique mais réussi, voire abouti, de la relation mère-fils telle que l’avait posée La Promesse de l’aube. C’est faux. Et, quand on regarde bien, on s’aperçoit que c’est comme s’il avait foré dans une autre nappe phréatique, complètement distincte, et qui ne communiquait pas avec la première ; c’est comme s’il puisait dans un autre imaginaire, complètement différent de celui de La Promesse ou d’Education et que rien n’annonçait dans les livres d’avant ; on a l’impression, vraiment, qu’avec Ajar, avec ce nouveau nom d’Ajar, c’est un vrai nouveau « moi profond » qui surgit et s’installe sur le devant de la scène. Il y a un beau texte de Nancy Huston, dans le numéro des Cahiers de l’Herne, où elle reprend complètement les relations de Gary à sa mère et montre que la réalité était loin, très loin, de l’image légendaire construite par La Promesse – un texte où elle raconte cette mère charmante mais abusive, terrible, qui lui enjoint de devenir très vite Romain Gary, grand Français académique et solennel, au lieu du petit juif auquel il était urgent de donner congé. Eh bien, c’est cela, finalement, qui se produisit. Le retour du petit juif. Une façon de tordre le cou à cette statue intérieure que lui avait imposée sa mère et qui ne cessait de lui dire : « Fais le Français, Romain ; pas le juif, le Français, fais-nous des romans bien français, bien peignés, qui impressionneront ces messieurs du Quai d’Orsay. » Une façon de se rebrancher sur cet esprit d’enfance qu’il n’avait cessé, par ses mensonges et ceux de sa mère, par ses reconstructions fabuleuses, ses délires généalogiques, ses poses, de forclore et de faire taire, soudain, ce que j’appellerai l’enfant emmuré en lui. Peu importe comme on le dit. Quelque chose advient qui n’est pas seulement la vieille voix, plus claire, et qui se laisserait enfin percevoir. C’est une voix nouvelle, plus ancienne et néanmoins nouvelle, que nul n’avait jamais entendue et qui émet à l’abri, sous le pavillon, à l’occasion du nom nouveau.

La seconde. Il fait ce que Mandiargues ou Bataille n’ont jamais fait. Ni Louys. Ni Stendhal avec sa batterie de pseudos. Ni, bien sûr, Duras ou Sagan. Ni même Pessoa, le plus grand, le maître absolu en hétéronymie, qui reste un amateur à côté du dispositif qu’il est en train, lui, de mettre en place. Gary fait ce que nul, en vérité, n’a jamais eu l’esprit ni, peut-être, la force de faire avant lui. Afin d’être bien certain de se séparer de cette voix nouvelle, afin de la préserver et d’être bien assuré que sa gueule de vieux brigand ne polluera plus cette jeune voix nouvellement surgie, afin de bien aller au bout du processus qui consiste à dégager ses livres, à les délivrer de ce moi maudit qui leur faisait de l’ombre, à les libérer, il invente une autre gueule et il la dote, cette œuvre, de cette nouvelle gueule, de cet autre personnage, d’un autre auteur de chair et d’os dont la présence va être une garantie supplémentaire qu’on ne pensera plus au vrai auteur, c’est-à-dire à lui, le vieux et mal famé Romain Gary, dont je répète qu’il s’agit d’abord de l’évincer – et c’est l’entrée en scène alors, à l’automne 1975, de Paul Pavlowitch qui va, non pas exactement signer, mais porter les nouveaux livres et leur donner son visage. Le type, Pavlowitch, existe. Il a le triple mérite : a) d’être son neveu et de lui être, apparemment du moins, tout dévoué ; d’être assez proche de lui pour que s’expliquent, si on les découvre, d’éventuelles proximités de style et surtout de vision du monde ; c) de correspondre assez exactement à ce que l’époque attend du grand écrivain – Pavlowitch a vraiment, oui, ce que mon amie et éditrice Françoise Verny appelait « une gueule d’écrivain » ; lui, Gary, a une belle gueule, un gueule d’acteur américain, une gueule de star, une gueule de mari de Jean Seberg, mais il n’a pas cette gueule d’écrivain que l’ombrageux Paul Pavlowitch va avoir, si j’ose dire, pour deux. Et c’est cet homme, donc, qu’il met sur orbite, c’est à lui qu’il demande de prêter son visage aux romans qu’il va maintenant écrire ; c’est à cette gueule, à ce personnage, qu’il va demander d’incarner ces nouveaux livres où parle la voix nouvelle et libérée. Pavlowitch est sa créature. Il est à lui, Gary, ce que Pinocchio est à Gepetto. Il est, pour prendre une autre image dont je ne peux pas imaginer qu’elle ne lui ait pas été familière, une sorte de golem, ce géant à forme humaine, ce Frankenstein créé, au XVIème siècle à Prague, à partir d’une masse d’argile à laquelle il insuffle vie, par le rabbi kabbaliste qui est resté dans les mémoires sous le nom de Maharal de Prague. Il est, pour prendre une autre image encore, mais dont nous savons, là, pour le coup, qu’elle lui est familière puisqu’elle est au cœur de l’un de ses grands romans signés Gary, La Danse de Gengis Cohn, il est, lui, Gary, le dibbuk, le génie, le malin génie, le bon ou mauvais esprit, le djinn, qui s’empare de l’âme de Paul, s’infiltre en lui, l’investit, prend le pouvoir au-dedans de lui et va lui dicter pensées, conduites et réflexes. Pour le dire dans les mots de la tradition littéraire française, il trouve la solution de l’énigme du Contre Saint-Beuve. Il a, plus exactement, radicalisé, monté aux extrêmes, la problématique du livre de Proust. Séparation des deux moi ? Frontière étanche entre le moi social et le moi profond ? L’auteur mondain, l’homme en société, d’un côté – et, de l’autre, l’âme enfouie, inspiratrice réelle des livres ? Eh bien voilà. Ca n’a jamais été si étanche. Ca ne peut pas être plus étanche, puisque ce sont deux entités distinctes qui se partagent les deux tâches. D’un côté, lui, Gary, qui, seul, dans le silence et la nuit de la rue du Bac, fait le moi profond et écrit les livres, et, de l’autre, Pavlowitch, son Pinocchio, son golem, la marionnette qui va aller à la télé, répondre aux journalistes, se produire en société, parader. Division du travail. Le Contre Saint-Beuve pris à la lettre. A l’énigme du Contre Sainte-Beuve, la solution enfin trouvée.

D’autant qu’il fait une troisième chose encore qu’il ajoute une troisième variante, encore plus étrange, encore plus folle, à la tradition du pseudonyme. Pour que le travail soit parfait, l’étanchéité totalement bétonnée, pour qu’il y ait zéro risque que le vieux nom, l’ancien moi social, revienne corrompre et polluer les nouveaux produits de moi profond, pour se donner 100% de garantie que le signifiant « Gary » ne reviendra plus interférer avec les livres qu’il publie maintenant sous la signature d’Ajar et avec la gueule de Pavlowitch et qui ont, soit dit en passant, un très grand succès, pour rendre impossible une rumeur lui attribuant à lui, Gary, la paternité des livres publiés sous son nouveau nom, pour être bien certain que la deuxième œuvre vivra de sa vie propre sans risque de corruption par l’auteur public de la première, il prend une initiative folle et, je le répète, sans précédent : il organise le débat, la polémique, la bagarre, entre ses deux noms. C’est d’abord le vieux Gary, le Gary, si j’ose dire, officiel qui continue de publier des livres dans l’ancienne inspiration comme Claire de femme et qui, dans les interviews qu’il donne à cette occasion et qui côtoient parfois, dans les mêmes journaux, des interviews données et signées par Ajar, dit des choses du genre : « Comme mon neveu est talentueux ! Jeune et talentueux ! Alors que je suis, moi, vieux, démodé, à bout de souffle. » Et c’est ensuite l’autre Gary, celui qui attaque, insulte, traîne dans la boue, détruit, le vieux Romain Gary, l’oncle, surnommé « Tonton Macoute » et proprement ridiculisé. C’est Ajar, donc, qui publie un livre intitulé Pseudo et où on lit, en gros : « Gary est un con, une vieille barbe, un escroc, un faux résistant, un imposteur ; je suis bien placé pour le connaître vu que c’est mon oncle et je suis obligé de dire que tout, chez cet homme, vraiment tout, est toc, chiqué, inventé. » Mieux : c’est toujours dans le même livre, Pseudo, il va jusqu’à écrire : « Cet homme est un tel salaud, un type tellement sans scrupules, une telle canaille, qu’il est capable de me voler ma jeune gloire en laissant courir le bruit, sous prétexte que je suis son neveu, que c’est lui l’auteur de mes livres. » Ou encore, autre variante, plus forte encore, plus perverse : « Je vais lui jouer un tour ; il est tellement idiot que je vais lui jouer un tour dont il aura du mal à se remettre ; c’est moi qui vais lancer la rumeur qu’il est l’auteur de mes livres ; il est tellement sot, oui, tellement obsédé de respectabilité et d’honneurs, il est tellement malade de sa bonne société du Quai d’Orsay qu’il va avoir une attaque à la seule idée que l’on puisse l’associer à ces sales histoires de petits juifs et d’Arabes, de vieilles putes, que je raconte dans mes romans. » Toutes les précautions sont prises pour dissocier Gary et Ajar. La boucle est bouclée. La tragédie peut commencer.

Pourquoi la tragédie ? Parce qu’un certain nombre d’évènements vont se produire à partir de là, qui n’étaient pas prévus au programme et dont l’enchaînement va avoir des conséquences dramatiques. Voici le premier. Le golem se révolte contre son statut golem. La marionnette, qui était supposée n’être qu’une marionnette dont lui, Gary, tirait les fils, se met à vivre de sa vie propre, bouger, prendre des initiatives, s’agiter. Ce sont des petites choses, d’abord. Des toutes petites choses. Comme mettre un costume de velours blanc le jour de son premier rendez-vous avec Simone Gallimard : « Pas de velours blanc ! », gronde Gary, quand il l’apprend, « Surtout pas de velours blanc ! Tu es un écrivain, pas un dandy ; un pur, pas un sauteur ; c’est bon pour Tonton Macoute, le velours blanc, pas pour son neveu génial ! » C’est le coup de folie dont il est saisi le jour où, ayant rendez-vous, à Copenhague, avec la journaliste du Monde Yvonne Baby, Paul prend l’initiative, contraire, là aussi, aux ordres, contraire aux consignes exprès de son marionnettiste qui lui avait dit et répété qu’un grand écrivain moderne se doit d’être mystérieux, mys-té-ri-eux, et de ne rien laisser paraître de sa vie privée, c’est le jour, donc, où il prend l’initiative de se faire accompagner par sa petite amie à Copenhague. Catastrophe encore ! Stupeur de Romain et colère ! « Un écrivain de sa sorte, un grand grincheux, un silencieux, ne se donne pas en spectacle avec une greluche ! » C’est l’interview qu’il donne, sans que, là non plus, il en ait reçu l’ordre formel et sans que, surtout, les deux hommes se soient mis d’accord sur ce qu’il doit dire et ne pas dire, au journal La Dépêche du Midi : « Le téléphone était en dérangement ! Et puis la barbe, à la fin ! Il n’y a pas mort d’homme, non plus ! Comment pouvais-je savoir que tu allais en faire un tel drame ? » Ce sont toutes ces interviews, toutes ces rencontres littéraires, parfois ces soirées entières, où il prend de plus en plus de libertés avec le « boss », vole de ses propres ailes, définit lui-même le discours qu’il va tenir et où Gary attend des heures, parfois la moitié de la nuit, à côté de son téléphone qui ne sonne pas ou qui sonne au petit matin : « Quoi, tu m’attendais ? Mais fallait pas, cher oncle ! Fallait pas perdre ton sang-froid ! Tout va bien ! Tout est under control ! Je n’avais pas compris que je devais t’appeler juste en sortant ! » Et puis c’est le jour, enfin où Paul prend la liberté de donner aux journaux, primo sa photo, secundo sa biographie. « Là, ce n’est plus seulement un détail, c’est une faute, tonne Romain. Une faute ! C’est une chose d’avoir un visage, c’en est une autre de le montrer ! C’est une chose de doter mon œuvre d’un écrivain de chair, histoire de brouiller les pistes, c’en est une autre, pour cette chair, de faire ainsi des siennes et de prendre tant de présence ! » Bref, Paul prend ses aises. Il y a des bogues dans le programme. Le golem n’est plus complètement golem. Ou plutôt si, c’est un vrai golem au contraire. Un vrai de vrai. Mais Gary aurait dû savoir que telle est la loi, justement, du golem. En eût-il su davantage sur le Maharal de Prague et les Juifs praguois du XVIème siècle qu’il aurait deviné qu’il n’y a pas de golem parfait et qu’arrive toujours le moment où la créature échappe à son créateur et lui file entre les doigts. Il en va du golem Pavlowitch comme du premier golem, le vrai, celui de Maharal, qui vit de son énergie propre et à ses petites fantaisies.

Ensuite, il y a ses états d’âme. Oui, voilà que ce drôle de golem, non content de s’agiter et de prendre du corps, trop de corps, se met à avoir une âme et même des états d’âme. Agacé, d’abord. Blessé, forcément blessé, d’être ainsi instrumentalisé, manipulé. Se sentant ridicule, par moments. Pitoyable. Et puis se sentant pillé, aussi. Oui, pillé. Car ces fichus bouquins qu’il lui fait endosser, voilà que, peu à peu, par facilité, ou pour parfaire le dispositif, Gary les lui fait prendre sous la dictée. Et voilà que, petit à petit, il ne sait pas très bien comment cela s’est fait, mais c’est ainsi, il le fait parler, lui fait raconter des choses et c’est avec cela, avec ces petites choses, ces récits, avec lui comme personnage, qu’il fabrique ses nouveaux livres. C’est un détail, mais qui compte. Ces livres qu’il est censé recopier froidement, sans réagir, c’est avec lui, après tout, que Romain les invente et les compose. Avec des bouts de lui. Des fragments de sa biographie. Romain est comme tous les écrivains, n’est-ce pas ? Il prend tout ce qui bouge. Puise dans tout ce qu’il touche. Alors là, comme il y va ! Ses travers. Ses faiblesses. Son petit tas de secrets, à lui. Paul Pavlowitch, qu’il connaît assez bien, vu qu’ils sont parents. Leurs mères. Des choses terribles qu’il imagine, et qu’il lui dicte aussi, comme le fait que sa mère à lui, Paul, aurait couché avec lui, Tonton Macoute, et qu’il serait le fruit de cet accouplement. Oh ! Ce n’est pas si facile de noter des choses comme ça, mine de rien, sans rien dire ! Ce n’est pas évident d’être le modèle d’un écrivain qui entre chez vous comme dans un moulin, vous dépouille de ce que vous avez de plus intime ! C’est terrible, vraiment terrible, d’avoir un type en face de vous qui guette vos faiblesses, vos misères, vos blessures – c’est affreux d’avoir un type qui vous transforme en une mine à ciel ouvert, en fait des bouquins qu’il va, de surcroît, vous demander de signer ! Paul pense aux modèles de Picasso. Il pense aux Dora, Olga et autres Fernande, si honteusement pompées puis jetées au rebut. Il pense à L’Enfant aux cerises de Manet qui finit par n’en plus pouvoir et par aller se pendre, de rage, de honte, dans un placard. Il en a marre. Il n’en peut plus. Il sent une révolte, une vraie révolte, monter en lui. D’autant qu’il n’est pas sûr, par-dessus le marché, de les aimer tant que cela, ces livres qu’il endosse. Il est un golem ? Juste un golem ? Il est payé pour signer et se taire ? D’accord. C’est en effet le deal. Mais il se dit qu’il est aussi un homme. Et un homme qui a, cachés au-dedans de lui, non seulement des secrets mais des rêves d’écrivain, des ambitions rentrées et, en tout cas, des goûts. Il a ses trucs. Ses auteurs préférés. Peut-être sa conception de la littérature et du roman. Peut-être même qu’il a un petit côté modern style, nouveau roman, Tel Quel, structuralisme, toutes ces histoires qui sont de son âge et que Gary déteste. Et il commence à se dire qu’il ne les aime qu’à moitié, ces trucs qu’il lui dicte, qu’il fait avec sa vie et qu’il est forcé de signer.

Et puis, comment dire ? Paul a beau être un type bien. Un garçon archi-honnête. Il a beau être animé – il le montrera après la mort de Gary – par des sentiments tout ce qu’il y a de plus corrects à l’endroit de son Cagliostro d’oncle. Je me demande si toute cette histoire ne finit pas, à un moment, par lui monter un peu la tête. « Quoi ? se dit-il, j’étais un personnage et je ne le savais pas ? J’avais ce gisement en moi, et je ne m’en avisais pas ? J’étais gros de ces romans que lui, Romain, écrit, d’accord, mais qu’il n’écrirait pas de la même façon, c’est évident, si je n’étais pas là pour les inspirer ? A qui appartiennent les livres, alors ? A ceux qui les écrivent, vraiment ? 100 % ? Ou bien aussi, un peu, un tout petit peu, à ceux qui les leur ont inspirés ? Oui, au fond, est-ce que celui qui les inspire n’y a pas aussi une petite part ? » Ajoutez à cela le fait qu’il y a forcément des moments où, à force de prendre sous la dictée, à force de voir Romain hésiter, tâtonner, corriger, bref créer, il se dit : « Je vois ses trucs… ses ficèles… Je vois comment il fabrique ses machins… » Et supposons qu’il songe encore, à partir de là : « Quoi ? ce n’est que ça, un livre ? Quelques tics, toujours les mêmes ? Quelques procédés rhétoriques, et hop, emballé c’est pesé ? Pas si sorcier, finalement… pas si dur que je croyais… je le ferais, moi, si je voulais… » Ou bien encore, presque pire : « Pas si bien… non, ce n’est pas si bien que cela non plus… Avoir un matériau pareil et faire un truc aussi médiocre… Ah ! si c’était moi… Si j’étais moi… Si c’était moi qui étais aux manettes, le chef-d’œuvre que je ferais, maintenant que je sais comment la machine fonctionne et quel est le secret de ce fonctionnement… » Cette double idée, primo qu’il y a un secret de la littérature et qu’il suffit, sinon de l’approcher, du moins de le capter pour faire de beaux livres, secundo, que les livres appartiennent en copropriété à ceux qui les écrivent et à ceux qui les inspirent est une idée classique finalement. C’est une vieille idée. Presque un lieu commun. C’est l’idée de Zelda face à Scott Fitzgerald quand, lasse de se sentir épiée puis copiée par son mari, elle décide d’écrire, sous son propre nom, Accordez-moi cette valse. De Jane Bowles quand elle se révolte contre Paul Bowles et décide de se mettre, elle aussi, à son compte et d’écrire. C’est l’idée de Bettina von Arnim et de toutes les héroïnes romantiques, muses des Novalis, Schlegel et autres Hofmannsthal, quand, fatiguées de n’être que la vivante et souffrante chair de la poésie des autres, elles tentent de poétiser à leur tour. C’est une idée dont je ne peux pas imaginer qu’elle n’ait pas effleuré Paul Pavlowitch.

Mettez tout ça bout à bout. Additionnez les libertés qu’il prend, ses états d’âme de golem échappant à son Maharal et ce sentiment, maintenant, d’être près, tout près, de ce brûlant secret qu’est le secret de la littérature et qui est comme le Saint-Graal qu’il poursuivait depuis toujours. Vous aurez une idée, je crois, de l’atmosphère qui règne, pendant cette période Ajar, dans l’appartement de la rue du Bac. Deux hommes enfermés, pris au piège de leur huis clos et qui commencent à se méfier l’un de l’autre. Deux hommes qui, par moments, finissent par se haïr ou se soupçonner mutuellement des plus noires et mauvaises pensées ou arrière-pensées. Romain survolté, insomniaque, qui passe des journées et des nuits, quand il est trop fatigué pour écrire, à rêver, s’angoisser, broyer du noir, surveiller son neveu. Paul – c’est lui qui le raconte – rêvant, quand il tape à la machine, que c’est sur la tête de Romain qu’il tape. Paul encore, certains soirs – c’est toujours lui qui le dit – allant sur la pointe des pieds jusqu’au palier, sonnant à la porte et revenant très vite à sa table de travail tandis que, dans l’autre pièce, un Gary à bout de nerfs, affolé, forme les hypothèses les plus extravagantes : un voleur… un criminel… peut-être le FBI… oui, ce même FBI qu’il soupçonne d’avoir tué Jean Seberg et, avant elle, son enfant, Nina Hart, le FBI qui vient le narguer, le provoquer jusque chez lui… D’autres soirs – là c’est moi qui l’imagine – il écrit lui-même quelque chose qu’il apporte à Romain : « tiens, inversons les rôles ; c’est moi qui écris pour une fois et toi qui va signer ; vu que ce que tu signes n’intéresse personne, quelle importance ? » Et puis il ne peut pas, ils ne peuvent pas, ne pas se poser, l’un comme l’autre, les questions le plus folles. Romain : « Et si Paul me doublait ? S’il faisait un contrat séparé avec le Mercure ? Que se disent-ils, au juste, lui et Michel Cournot, l’éditeur, pendant ces longues heures, rue du Condé ? Et s’il trouvait le moyen de me faire chanter ? » Paul : « Et si Romain mourait ? Et si, soit par accident, soit un soir de désespoir, il disparaissait ? Que deviendrais-je à ce moment-là ? Continuerais-je à toucher ma commission ? Et qu’est-ce qu’il y a vraiment, après tout, dans ces satanés contrats dont je vois bien qu’il les refait inlassablement, comme un fou, avec ses armées d’avocats ? » Romain encore : « Et si je mourais ? Qu’est-ce qu’irait raconter ce salaud, si je mourrais ? Est-ce que les choses sont assez claires ? Les contrats assez blindés ? » Puis Romain toujours – l’autre hypothèse, oui, l’hypothèse inverse, mais dont il est inimaginable qu’il ne se la formule pas : « Et si c’était lui, Paul, qui mourait ? Quid si, une de ces nuits où il va traîner dans je ne sais quels bas-fonds, il prenait un coup de couteau, et mourait ? Est-ce que je pourrais encore dire que je suis Ajar ? Est-ce que je pourrais, lui mort, aller dire : « Ajar, c’est moi, Pavlowitch n’était qu’un prête-nom, le véritable écrivain, c’était moi » ? Est-ce qu’on me croira seulement ? Est-ce que les gens ne penseront pas : « Ah ! le vieux salaud ! Se serait bien gardé de révéler ça du vivant de son neveu ! Trop facile de le faire maintenant que l’autre n’est plus là pour confirmer ou infirmer ! » ? Bref, le piège se referme sur les deux hommes et notamment sur Romain Gary. L’aventure pseudonymique, partie comme une façon de s’affranchir de soi, de recouvrer sa liberté, est en train de tourner au cauchemar. Tout se complique. Tout s’inverse. Gary est devenu l’otage de son golem et Paul, le dibbuck de son dibbuck.

Alors la question c’est, bien sûr : pourquoi ne sort-il pas du jeu ? Pourquoi, tant qu’il est encore temps, qu’il est vivant et Paul aussi heureusement, pourquoi, avant qu’il ne soit trop tard, ne va-t-il pas, en effet, avec Paul, avec les manuscrits écrits de sa main, avec le contrats, trouver les gens et le leur dire : « Eh bien voilà, tout ça était un montage, un canular, une grande et folle aventure littéraire, la partie est finie, on ne joue plus, Pavlowitch était une marionnette, c’était un pur golem, car c’est moi, Romain Gary, qui ai rédigé La Vie devant soi et Gros-Câlin » ? Pourquoi ne convoque-t-il pas l’une de ces grandes conférences de presse dont il a le secret et qu’il aime tant ? Il lui serait si facile, oh ! si facile, de réunir les grands médias, en présence de Paul lui-même, assis au premier rang, et qui opinerait, confirmerait, il lui serait si facile de dévoiler le pot aux roses en face de son neveu encore à peu près loyal et docile. Or, bizarrement, il n’en fait rien. Le temps passe, mais il n’en fait rien. Il a maintes occasions de le faire. Oui, c’est le plus extraordinaire : les circonstances, la vie, lui donnent dix occasions de crever l’abcès. Et, donc, il ne bouge pas. Il y a le jour où une journaliste du Monde, Jacqueline Piatier, comprend la supercherie et le reconnaît : Gary proteste. Il y a Jean-Michel Royer qui le devine aussi : de nouveau, Gary se récrie. Il y a la publication de Pseudo, où l’idée même que Gary soit Ajar est ridiculisée dans le texte même : l’arme absolue ! Il y a l’affaire du deuxième Goncourt. C’est l’occasion ou jamais, vu qu’il a déjà eu le Goncourt, une fois, sous son premier nom de Gary, et vu qu’il est interdit à un même auteur de l’avoir deux fois, c’est l’occasion ou jamais, donc, de dire : « Stop, on ne joue plus, je ne vais pas retirer le Goncourt, donc le pain, de la bouche d’un jeune écrivain (le jeune écrivain, cette année-là, s’appelle, je crois, Patrick Modiano) ; c’est pourquoi je me découvre ; et c’est pourquoi je dévoile le stratagème ; ne donnez pas le Goncourt à Ajar car Ajar et Gary sont une seule et même personne. » Or, Gary, bizarrement, ne saisit aucune de ces occasions. Il ne dit rien, encore une fois, il laisse dire et ne dit rien. Il choisit de s’enfermer, chaque jour, plus profondément, dans le piège où il est pris. Pourquoi ?

Il y a une première raison : le conformisme. Eh oui, il y a, en ce rebelle-né, ce révolté, cet homme qui traverse toutes les communautés, les langues, les églises et qui s’en joue, il y a chez ce très grand artiste, chez cet homme libre, éminemment libre, l’un des plus libres de son temps, une étrange part de conformisme. C’est le côté vieux juif polonais craignant, à chaque instant, de n’être pas tout à fait en règle. C’est son côté peur de l’administration, de l’autorité, des impôts. Si incroyable que cela soit, Gary, à ce moment-là, est obsédé par les impôts. Cet homme qui est en train de produire l’une des plus belles histoires de l’histoire littéraire contemporaine, l’une des plus riches de sens, est obsédé par l’idée qu’il s’agit aussi d’une supercherie et que cette affaire de droits d’auteur imputés à l’un et encaissés par l’autre, ou l’inverse, puisse tourner à la fraude fiscale. Il pense aussi au Quai d’Orsay. On oublie toujours cette dimension de Romain Gary et on oublie à quel point elle a compté pour lui – et pourtant… « Que va penser le Quai d’Orsay de la plaisanterie ? », se dit-il. « Que va penser Georges Gorse ? Et Maurice Couve de Murville ? » Il se rappelle comment, quelques années plus tôt, quand il avait été tenté de revenir dans la carrière, c’est Couve de Murville qui l’avait bloqué : « Qu’est-ce que c’est que ce rastaquouère, ce mari d’actrice, ce tocard, qui prétendait, en plus, représenter la France éternelle ? » Là, c’est sûr, Couve va triompher. Là, c’est sûr, cette petite affaire Ajar sera la confirmation des pires soupçons que Couve nourrissait à son propos : « Vous voyez bien ! Ce nul ! Ce zozo ! Est-ce que je n’avais pas eu du nez de lui interdire le retour dans la carrière ? » Et puis les Compagnons. Les Compagnons avec un grand C. Ce sans-famille, cet irréductible, a quand même une famille, petite par la taille mais grande par la noblesse, qui est la famille des Compagnons de la Libération. Alors, que vont-ils penser, eux aussi ? Comment vont-ils réagir, ces Burgraves du gaullisme historique, quand ils vont apprendre que l’un des leurs a pu se livrer à pareille facétie ? Il se rappelle le jour de l’enterrement du général de Gaulle. Il se rappelle leur air courroucé et si réprobateur quand ils l’on vu arriver, dans le train pour Colombey, engoncé dans son vieil uniforme d’aviateur de la France libre devenu trop petit pour lui. « Romain fait encore des siennes, se sont-ils dit… Romain fait encore le malin… Il cherche à se faire remarquer… Alors là ! cette histoire lamentable ! Est-ce qu’un Compagnon de la Libération se prête à ce genre de farce ? Est-ce que Malraux aurait fait ça ? Est-ce que Malraux, le grand Malraux, se cacherait derrière un prête-nom foireux pour fourguer des histoires d’ex-putes, de petits immigrés, d’appartements sordides, sixième sans ascenseur, Belleville ? »

Malraux… Il pense forcément à Malraux… Gary n’a pas de vrai contemporain, d’accord… Sauf qu’il y a lui, Malraux, le contemporain capital, son double réussi et glorieux, son frère en esprit, l’un des très rares dont l’avis lui importe et l’impressionne… Et il ne peut pas ne pas se demander comment lui, Malraux, écrivain et ministre du général de Gaulle, noblesse de plume, noblesse d’épée réunies en un même homme, réagira lorsqu’il saura – il ne peut pas ne pas se demander comment il considérera ce petit business qu’il a fabriqué avec son neveu. Quelle honte ! Quelle misère !

Mais il y a encore une autre raison. Plus profonde. Et, d’une certaine façon, plus triste. Car enfin, ce secret, ce terrible secret de l’identité garyenne d’Ajar… Il y a finalement, quand on y pense, des tas de gens dans le secret. Il y a Robert Gallimard, son éditeur. Gisèle Halimi, son avocate. Leïla Chellabi, la danseuse, sa dernière compagne. Diego, son fils, bien sûr. L’oncle et la tante de Jean-Christian Agid, René et Sylvia Agid. Son ami Pierre Michaud qui est supposé être le médiateur entre lui et le Mercure de France. Martine Carré, sa secrétaire. D’autres encore. Plusieurs autres. Je vous fais grâce de la liste. Mais enfin il y a bien, au total, quinze ou seize personnes qui savent ou qui ont compris qu’Ajar est le pseudo de Gary. Et je vais même vous dire mieux. Il y a encore le plus étrange. Il y a une amie de Gary, Linda Noël, qui est en vacances chez lui, l’été 1979 à Majorque, et qui, un après-midi, à l’heure de la sieste, rôde dans la chambre du maître et découvre, ouvert sur son bureau, annoté, corrigé, écrit de sa main, le manuscrit de Gros-Câlin. Alors, Linda Noël comprend, forcément. Elle comprend tout, immédiatement. Et, une fois rentrée à Paris, elle fait ce que ferait n’importe quelle amie en pareille circonstance, elle raconte, bien sûr ; elle va dans les dîners et, soit pour faire l’intéressante et l’informée, soit pour rendre justice à son cher Romain et parce qu’elle n’en peut plus d’entendre dire que c’est le vieux con et Ajar, le génie, elle balance le secret. Or que se passe-t-il à ce moment-là ? Comment les gens réagissent-ils quand elle leur apprend cette nouvelle énorme ? Eh bien ils ne la croient pas. Ils écoutent, mais ils ne croient pas. Paris sait, au fond, que la rumeur existe. Paris entend tout le temps, depuis longtemps, de la bouche de l’un des quinze ou seize et même, dans Pseudo, de la bouche d’Ajar lui-même, qu’Ajar n’existe pas. Mais Paris a tout compris. Paris pense que c’est Gary, le vieil escroc, qui fait courir le bruit exprès. Paris sait que Pavlowitch, de son côté, est un excentrique, une sorte de fou, un personnage désintéressé et charmant, qui se fiche éperdument de ce que l’on dit de lui et qui, non seulement s’accommode très bien d’être dépossédé de son œuvre, mais trouve très drôle, par-dessus le marché, de coller à son vieil oncle la paternité d’une œuvre qui lui ressemble si peu et qui, encore une fois, ne peut que le gêner. Bref, Linda Noël parle, mais personne ne l’entend. Linda Noël, comme les quinze autres, se trahit forcément, le trahit, mais cela n’a plus d’importance. Romain Gary, à ce moment-là, fait une découverte tragique. La chose ne se dit pas plus parce qu’elle est indicible ou, en tout cas, inaudible. Ni lui ni personne n’est plus en mesure de révéler la fameux secret parce qu’il est, d’une certaine façon, trop tard et qu’il n’y a plus de secret du tout. Et il n’y a pas plus de secret parce que, s’il le révélait, si quiconque le révélait, personne ne le croirait. Trop tard, oui. Etrangement trop tard. Fin de partie. L’issue est devenue une impasse. Son mensonge est si bien fait, sa supercherie si bien ficelée qu’elle est impossible à dénouer, qu’il n’y a plus de sortie possible. Gary est fait. Son destin est scellé.

Gary, à ce moment-là, n’est pas seulement déprimé. Il n’est pas seulement, comme on l’a dit et comme on le répète à tout bout de champ, mélancolique. Bien sûr, il y a de cela. Ce dur est un faux dur. Un faux Gary Cooper. C’est un homme d’action mais aussi un mélancolique et il y a toujours eu, en lui, cette part obscure, presque noir, qui ressemble à de la mélancolie. Mais, là, c’est davantage. C’est pire qu’une mélancolie banale. C’est comme s’il avait enfanté une sorte de jumeau maudit et qu’entre les deux jumeaux il avait organisé une joute terrible et sans merci. C’est comme si ce jumeau lui avait sucé le sang, pompé, dévitalisé, ainsi dépossédé de sa vérité transfusée dans l’âme de son jumeau, se retrouvait, en bout de course, comme une enveloppe vide dont il ne saurait plus, lui-même, que faire. Toute sa vie, il a appréhendé ce moment. Toute sa vie, il a rodé autour de l’idée qu’un homme puisse n’être rien ou, en tout cas, pas grand-chose et que la littérature doit le révéler ou le sauver. Toute sa vie il s’est senti guetté, parfois gagné, par ce sentiment si moderne de la liquidité de son moi et il en a fait des livres. Dieu sait s’il a haï tous ces structuralistes et autres déconstructionnismes qui avaient fait de l’antihumanisme ce qui lui semblait un fonds de commerce. Mais, d’une certaine manière, il pensait comme eux. Il vivait, par anticipation, leur prophétie. Cette disparition du sujet, cette mort de l’homme, dont ils se croyaient les inventeurs, il en devinait le goût et le parfum. Et là, voilà. Il y est. Il est un sujet déconstruit. Il est un moi qui a disparu. Et cela parce qu’il s’est transvasé, « trans-substantialisé » dans un nom de substitution et d’emprunt.

Alors on fait quoi, quand on en est là ? Et comment réagit-on à ce vide qui s’est fait en soi ? On est le 2 décembre 1980. Il vient de déjeuner, au Récamier, avec Claude Gallimard, le mari de Simone, la patronne du Mercure de France, son éditrice. Son convive ne sait rien, naturellement. Absolument rien. Il lui reparle d’Ajar, d’ailleurs. Il lui reparle de Pavlowitch. Mais comme ça. Légèrement. Sur le ton de la conversation la plus badine : « Comme votre cousin a du talent ! Si, si, ne protestez pas ! Ne soyez pas modeste, je vous en prie, mon cher ami ! Il a un talent fou. Et nous vous sommes si reconnaissants, dans la maison, de nous avoir amené pareil talent. N’est-ce pas la preuve que vous êtes toujours dans la course, d’ailleurs ? Toujours branché sur la jeunesse ? Ah ! sacré Romain… » Puis : « Vous savez quoi ? Je viens d’avoir une idée brillante ! Ne dites pas non, là non plus ! Ne dites surtout pas non tout de suite ! Je suis sûr que l’idée est bonne. Pourquoi ne faites-vous pas, avec lui, un livre de dialogue ? Berl vient de faire ça avec Modiano et il a fait un tabac. Pourquoi ne pas tenter le coup à votre tour ? L’oncle et le neveu… Le vieux filou et le jeune espoir ! Ca marcherait du feu de Dieu… S’il vous plaît ! » Romain, pour la dernière fois, se dit qu’il devrait démentir. Il songe que c’est peut-être là l’occasion, la dernière occasion, de balancer enfin la vérité. Mais c’est trop tard, disais-je. Il comprend qu’il est trop tard. Il sent que Claude ne le croirait pas. Il sent que, même mis en face de l’évidence, il trouverait le moyen de douter. Il est fatigué, si fatigué ! Il sait que Claude Gallimard, quand il sera rentré à son bureau, retrouvera Odette Leygues, sa secrétaire, et lui confiera : « Ce pauvre Romain… cinglé… vraiment cinglé… il a encore essayé de me vendre la vieille fable qui court Paris, selon laquelle il serait Ajar… » Alors il ne dit rien. Vraiment rien. Rentré chez lui, il se déshabille. S’enroule une robe de chambre rouge, couleur sang, autour de la tête. S’allonge. Et se tire une balle dans la bouche. Il a juste tué le mauvais jumeau. C’est fini.

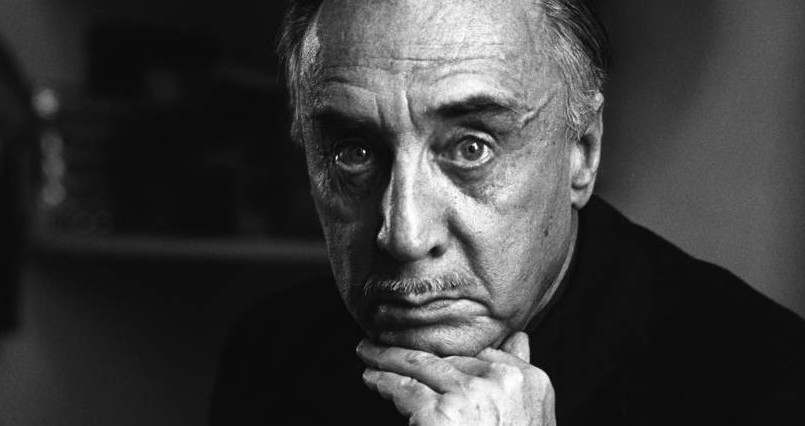

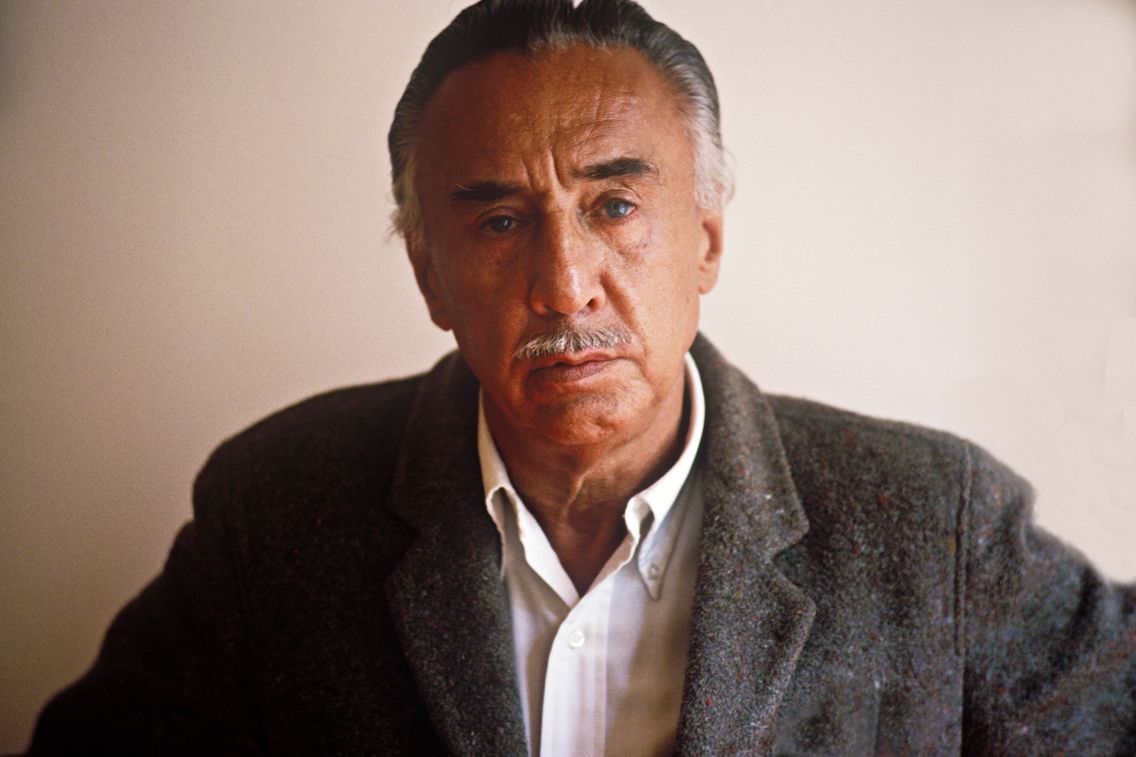

Le cas Gary

par Bernard-Henri Lévy

4 novembre 2014

En 2006, La Règle du jeu publiait, dans son numéro 32, un discours prononcé par Bernard-Henri Lévy à propos de Romain Gary, lors d’un colloque à la New-York University. Alors que la remise du Prix Goncourt aura lieu demain, se présente l’occasion de revenir sur cette aventure unique de la littérature française contemporaine : l’affaire Emile Ajar.

a vous la parole

c’est vivant, c’est intéressant; il faudrait je crois ajouter que les « modernes » théorisaient le dédoublement jusqu’à nier la réalité d’un possible « je », théorie réduisant la chose en un « jeu littéraire » psychiquement supportable (plutôt qu’en une expérience totale et réellement périlleuse de l’être: c’est cette approche théorique, rien que théorique, que Romain Gary critiquait ).

Cette expérience du dédoublement puis de la possible négation de l être, Romain Gary l’a vécu charnellement jusque dans sa matière grise, abandonnant (voire « sacrifiant ») sa vie de « personnage »; dans un geste fou que lui-même savait possible avant même d’être « affolé ». Risque du créateur.

L’essentiel était de toute façon de laisser pleine existence à l’écrivain. Celui ci vit indépendamment du « nom et de tous ses pseudos ». Il vit grâce à ses « Romans » (rien que des »Romans ») à lire et à relire; grâce à des personnages surtout que des lecteurs par leur lecture garderont presqu’éternellement vivants.

Je crois que c’est ce que Romain Gary explique en demandant que seuls ses livres soient les vraies traces de sa vie; ajoutant en enchanteur: « tout le reste n’est que littérature »…

Ajar a choisi un serpent Python comme compagnon tandis que Gary avait choisi les éléphants. La belle folie des seconds permettait de défoncer mentalement les murs d’un camp de concentration. Celle du premier aurait fini par se mordre la queue si son maitre n’avait préféré mettre un point sur les « i » refusant ainsi de devenir vraiment cet « aliéné » avec lequel il joue déjà dans « adieu Gary Cooper »…(ici d’ailleurs, à la différence de BHL, je crois qu’Ajar existait chez Gary; justement depuis cet « adieu Gary Cooper » qui lui même est peut-être un adieu à la « Promesse de l’aube », autrement dit à l’écrivain tel que le souhaitait madame Kacew. Mais celle ci n’étant plus là de même que son fils pour me répondre, je risque ici de faire de la mauvaise littérature…

Que la maman de Romain, que madame Rosa, que Morel, Lenny, Momo, le roi Salomon, Luc (« les cerfs volants ») et son oncle Ambroise vivent et que les romans de l’écrivain soient eux aussi ces cerfs volants indispensables pour respirer du bon air !.