Enfin, le jour de vérité arrive, ce vendredi 28 juin, jour du vernissage.

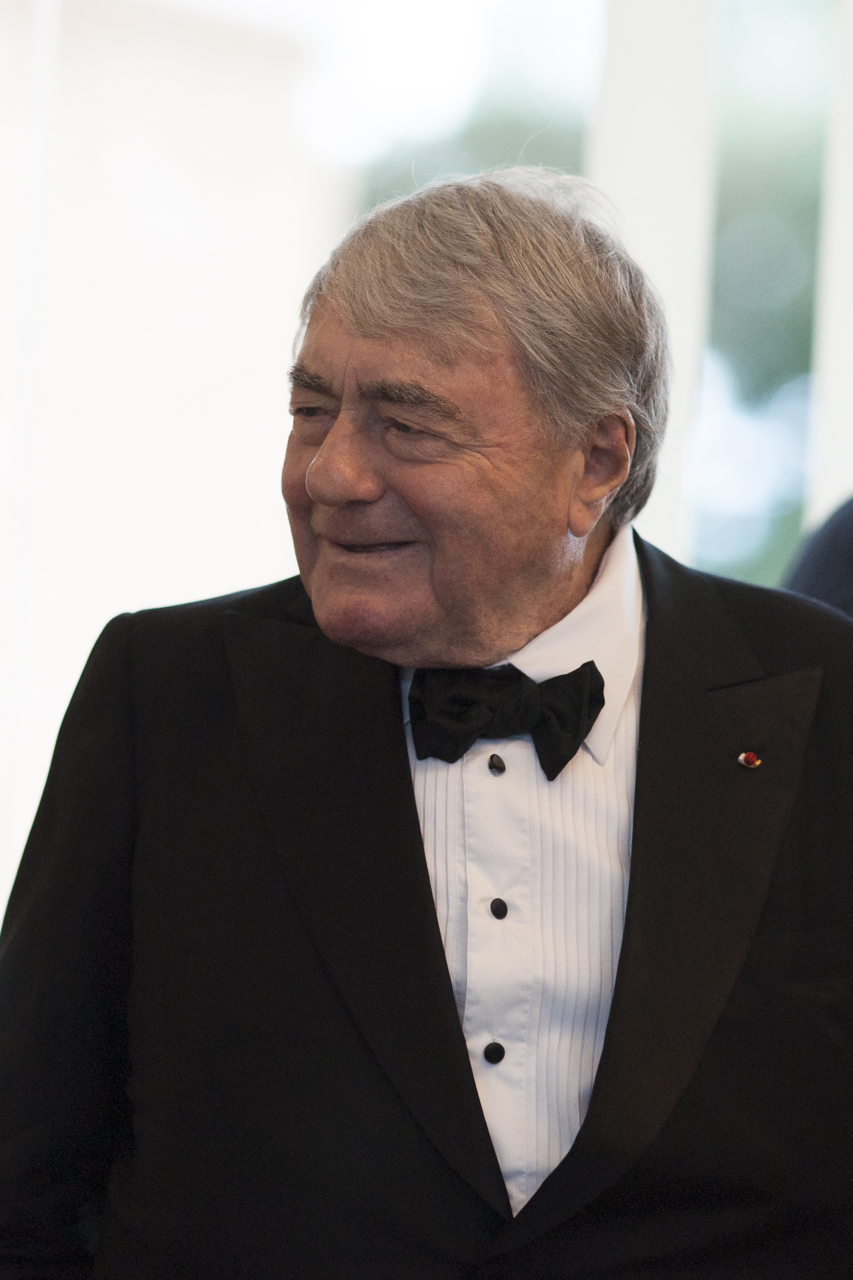

Quelques dizaines de minutes avant la présentation de l’exposition à la presse, programmée pour onze heures trente et précédant l’arrivée des premiers visiteurs (il y a là, entre autres, Jean Nouvel et Claude Lanzmann), l’effervescence est totale dans les salles. Tout s’emmêle un peu en cette frénétique dernière journée : la fatigue est d’autant plus présente que les équipes ont travaillé pratiquement toute la nuit de jeudi à vendredi. Jusqu’à cinq heures du matin l’équipe de la Fondation était là pour accrocher, repeindre, fixer les textes explicatifs au mur ou finaliser la cloche en plexiglas de la vitrine d’une sculpture. Le matin du vendredi, tout le monde est sur le pont à neuf heures. Moins de quatre heures de sommeil. La presse arrive enfin, il faut se dépêcher, tout n’est pas encore prêt, mais ce n’est pas si grave, les journaliste adorent connaître les coulisses des expositions paraît-il, voir ce que les visiteurs ne voient jamais. Un conservateur de musée, présent à ce moment, amusé par l’agitation qui règne, révèle même qu’il fait toujours exprès de laisser un échafaudage, un tableau au sol et quelques fils électriques lorsque la presse débarque pour découvrir ses expositions. Au fur et à mesure que les journalistes s’avancent, salle après salle, suivant Bernard-Henri Lévy qui fait avec brio le tour du propriétaire (en faisant exprès de faire durer les explications), on déblaye ce qu’il reste de caisses, de papier bulle et autres plastiques en tout genre. On courre un peu dans tous les sens, et tout le monde a mal aux pieds après trois ou quatre nuits quasi blanches. On accroche enfin une dernière gravure dans la salle de la Mairie, une petite caverne de Platon par un maître hollandais du XVIIe siècle. Et voilà, le tour est joué.

Que retenir de cette semaine un peu folle ? Des moments critiques bien sûr. Il y en a eu plusieurs, de ces problèmes qui surviennent toujours lorsque l’on s’y attend le moins mais qui font la saveur de toute entreprise menée tambour battant. Il y eut, par exemple, l’éclairage des salles de la Fondation, qui ne se prêtait naturellement pas à l’exposition d’œuvres anciennes, si fragiles, et qu’il a fallu entièrement revoir. De même pour la climatisation. Des travaux qui étaient prévus depuis quelque temps déjà mais qui ne purent être réalisés qu’après le 16 juin et la fin de l’exposition précédente.

Autres souvenirs, en vrac : vendredi, l’artiste Huang Yong Ping, arrivé quelques heures avant le vernissage, petit personnage, très discret, examinant sous toutes ses coutures la gargantuesque caverne qu’il a réalisée en 2009, disant qu’il est satisfait de l’assemblage de son œuvre et saisissant soudain un marteau pour corriger quelques détails de ce rocher en résine qui doit bien faire vingt fois sa taille. Il y eut aussi le grutage périlleux de la Pietà de Jan Fabre, la toute première œuvre arrivée, quand il en restait encore cent-cinquante-neuf à placer. Et, encore, l’ouverture de la caisse contenant l’admirable Crucifixion du Bronzino, chef-d’œuvre de la Renaissance redécouvert à Nice il y a à peine huit ans et pratiquement jamais sorti de son musée. Il est abrité dans un caisson climatique flambant neuf, un écrin noir, très sobre, qui permet de le maintenir à température constante et qui lui servira de cadre pour les décennies à venir. Il a été réalisé exprès pour l’exposition et financé par la Fondation, qui a ainsi, pour la première fois, aussi participé à la préservation de l’art ancien.

Ou, un après-midi, l’arrivée de Paul Destribats, jeune homme de quatre-vingt ans venu placer dans leurs vitrines les inestimables documents dada, futuristes et suprématistes (manifestes, dessins, coupures de journaux, livres originaux) qu’il possède. Ce compagnon de route des surréalistes, à la verve intacte, donne ses directives agrippé à sa canne multicolore, intarissable sur sa passion pour ces artistes et écrivains d’avant-garde qu’il a fréquentés et qu’il collectionne assidument depuis des dizaines d’années. Ou encore l’installation d’une toile de Giuseppe Pinot-Gallizio (un peintre de la nébuleuse situationniste) non pas au mur mais sur un mannequin, pour reproduire la manière dont elle avait été exposée pour la première fois dans les années soixante : le mannequin sera en plastique mais pour le jour du vernissage c’est un mannequin vivant qui a été appelé. On s’y est repris à plusieurs fois pour enrouler la toile autour de cette demoiselle finlandaise et la fixer pour qu’elle tienne à la manière d’une robe sans causer de dommage à la jeune fille, bien sûr, mais surtout (le plus important ce sont les œuvres !) à la toile. La semaine dernière il y eut le paquet de sel versé dans la balance fixée à Alkahest, le tableau que le thème des rapports entre peinture et philosophie a inspiré à Anselm Kiefer. Et, enfin, les veillées nocturnes, nombreuses, toujours plus tardives, pour continuer à accrocher : jusqu’à une heure du matin, puis deux heures, puis trois.

Samedi, hier, l’exposition a finalement ouvert ses portes au public et cette journée ensoleillée a vu, paraît-il, la meilleure fréquentation à la Fondation depuis près de vingt ans…

Une dernière œuvre à évoquer, avant que l’exposition ne vive son éphémère vie de quatre mois ? Il y en aurait bien une, oui. Une toile de plus de quatre mètres de long, enserrée dans un lourd cadre doré, qui domine de son format horizontal la salle Kandinsky depuis le mur qu’elle occupe entièrement.

Ce tableau est l’un de ceux qui incarnent au mieux, si l’on puis dire, l’esprit dans lequel cette exposition fut imaginée et réalisée.

Ce n’est pas une de ces œuvres réalisées par de grands artistes d’aujourd’hui exprès pour l’exposition et qui sont, par conséquent, très étroitement reliées au thème de la philosophie. Non, cette toile-ci existait bien avant les Aventures de la Vérité, depuis 1969 exactement. Ce n’est pas non plus l’œuvre d’un artiste très célèbre. Ce n’est même pas, à vrai dire, l’œuvre d’un artiste puisqu’elle a été réalisée par cinq mains : celles de Gilles Ailliaud, Francis Biras, Lucio Fanti, Fabio Rieti et Eduardo Arroyo. Mais ce qui fait son caractère exceptionnel c’est le fait qu’il s’agit d’une œuvre pratiquement inconnue : elle avait disparu depuis longtemps, et, croyait-on, personne ne savait où elle se trouvait depuis 1970 et l’exposition «La politique dans l’art», à Karlsruhe, où elle avait été montrée.

C’est à l’exposition débutée hier à la Fondation qu’elle doit sa résurrection. Ardemment recherchée par Bernard-Henri Lévy, l’on va comprendre pourquoi, elle a finalement été dénichée, roulée au fond de l’atelier du peintre Eduardo Arroyo, qui avait presque oublié son existence. Cette toile s’appelle La Datcha. Elle représente, sur un fond de ciel rougeoyant perçu à travers la large baie vitrée d’une villa style moderne, les grands penseurs français de la fin des années soixante, regroupés autour d’une table basse. Dans cette hypothétique datcha d’apparatchik soviétique, il y a là, autour du maître des lieux, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault qui se gratte la tête, Roland Barthes qui arrive par la droite avec un plateau couvert de petits fours et Lacan, qui pose fièrement, nœud papillon et visage barré par un sourire un peu goguenard adressé au spectateur. Althusser, le visage brouillé, peint comme une ombre chinoise, hésite, lui, à entrer et se tient en retrait, au seuil de la porte fenêtre. Nous sommes en 1969 et les cinq peintres qui réalisent cette toile avaient caressé, l’année précédente, un beau jour de mai, comme tant d’autres plus jeunes qu’eux, le rêve un peu fou de renverser et changer la société plutôt sclérosée du règne gaullien finissant. Ils croyaient en leur révolution et un an plus tard, quand ils peignent cette toile, ils sont ulcérés et amers, tristes et énervés que, Sartre excepté, les grands penseurs de leur temps, ces glorieux aînés qui les ont inspirés et qui auraient dû être le fer de lance du combat, soient restés emmurés dans leur tour d’ivoire, que la pensée de ces marxistes et de ces progressistes soit restée confinée dans une datcha, de l’autre côté du rideau de fer. Critique d’une pensée qui ne va pas au bout d’elle-même, d’une théorie soudain frappée d’immobilisme quand l’heure du passage à la pratique a sonnée. Cette peinture dénonce, cette peinture se moque en transformant nos philosophes en apparatchiks, elle est donc un camouflet, et, d’une certaine manière, cette peinture pense à la place de ceux qui ont arrêté de le faire, elle donne le fin mot de l’histoire. Qui plus est, avec ses couleurs franches, pures, ces grandes plages chromatiques qui sentent encore, quarante ans plus tard, la brosse imbibée d’huile, cette toile a une force qui fait d’elle une fort belle œuvre. Son ciel empourpré fige et cristallise, mieux qu’un texte et pour les siècles des siècles, la déception rageuse et la fulgurance de la révolte de la jeunesse enjouée et engagée de ces années.

C’est tout l’intérêt de cette Datcha. Elle illustre de façon bruyante ce que, pendant des siècles, la peinture a dit de manière silencieuse et que les artistes d’aujourd’hui ont trop tendance à oublier : que, pour avoir une efficace sur l’entendement, l’art n’a pas besoin, d’illustrer ce que des philosophes ou d’autres exégètes de la vérité ont écrit, qu’il ne lui est pas nécessaire d’imiter un discours venu de l’extérieur et qu’il n’est pas toujours utile de mettre en scène des concepts issus de la rationalité de la pensée pour toucher du doigt et révéler à nos yeux la vérité du monde.

Voilà peut-être le message à l’usage de l’art de notre temps de ces Aventures de la vérité, qui, depuis hier, mènent le visiteur dans un voyage transversal entre art et philosophie, de Platon à Basquiat.