Paris, le 8 mars 2013

18 : 56 Texto : « Quel plaisir de lire votre texte. J’adore cette lecture à la fois militaire et chorégraphique, militaire avant tout, oui. Quant à l’impossible à supporter, ne filez pas. Je crois qu’il s’agissait d’utilisation, de détournement, de contre-vérité à laquelle on voulait me faire participer. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent, qu’ils ne me fassent pas collaborer, même et surtout s’ils comptent sur qui ne dit mot consent. Non, qui ne dit mot ne consent pas toujours, et je voulais le dire. J’adore votre réhabilitation du hérisson, l’image est juste car on n’imagine pas le hérisson en train de calculer son coup. Le coup n’est pas calculé et pourtant il part. C’est ça, écrire, c’est toujours une surprise. Peut-être ça aussi, mon impossible à supporter, le renard. Haine du renard. Le renard est un faible au fond. Je vous embrasse, vous remercie de votre magnifique défense, à très bientôt, Christine. »

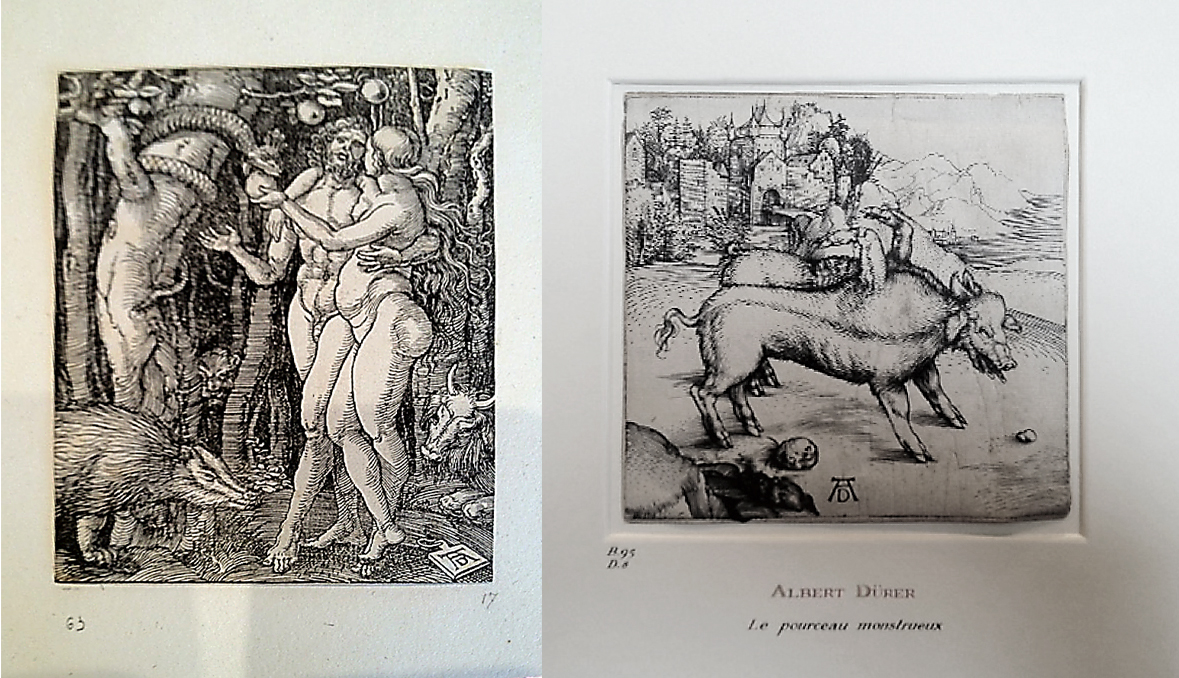

Le pourceau monstrueux

Paris, le 7 mars 2013

Non, je ne dirai rien du moment merveilleux que j’ai passé hier au Louvre en compagnie de Marga Auré et de son mari Pascal Torres. Pas le temps de faire le joli-cœur. Je cours la poste. Je dois rendre lundi matin — mardi dernier carat — les notes du Séminaire VI. J’étais dans ces recherches infinies le jour de Noël quand Mitra a été arrêtée. Tant qu’il ne s’agissait que de correspondre avec Keshavarz, j’ai poursuivi. Mais à partir de la première injection forcée à Téhéran, j’ai levé la plume à Paris.

Je ne m’oblige à rien qui soit exhaustif. Lacan voulait que le lecteur y mette du sien. Ce n’est pas à l’heure de Google que je vais écrire : « Aristote, dit le Stagirite, philosophe grec né à Stagire » etc. Je ne glose que ce qui m’amuse, les problèmes que j’ai résolus au fil des années. Quand je pense que, sans mot dire, j’ai laissé des années durant Elisabeth traîner dans la boue chaque Séminaire que je sortais.

Je croyais que mon silence était le signifiant de mon mépris. Je me demande s’il n’abritait pas quelque jouissance masochiste. Les maîtres aiment à expier leurs fautes sous le fouet des matrones (le latin pour dire ça m’échappe ce matin). Elle était ma plaie, mon cilice. Ou alors je pensais que c’était la fête à la grenouille, qu’il fallait lui laisser faire des bulles et barboter dans la gadoue, et que tout cela se payerait un jour. Comment savoir ce qu’on pense ? C’est impossible. Il n’y a pas les fausses confidences et les vraies, il n’y a que de fausses confidences. Signé Epiménide.

Non, car ceci au moins est vrai : Derrida plié en deux me montrant un passage d’elle dissertant de l’influence des Stoïciens sur Platon. Quels efforts cette autodidacte de génie n’aura-t-elle pas fait pour surmonter ses handicaps, et jeter un pont, ou du moins une passerelle, ou un pont de lianes, si ce n’est une corde, entre elle et la culture. A tout prendre, elle a plus de mérites que ceux qui sont tombés dans la marmite à la naissance. Le cru et le cuit : parmi les civilisés elle reste une sauvage. Elle fait peur. Et quelle constance ! Trente ans qu’elle tient sa position au Monde. Elle est tapie dans le clocher de l’église de Saint-Germain des Près, et tire sur tout ce qui bouge. Et même sur ce qui ne bouge pas, car de temps à autre elle lâche une rafale sur la dépouille de Lacan.

Le moment merveilleux est celui-ci. Pascal est le conservateur de la collection Edmond de Rothschild, qui occupe le premier étage de l’aile des Lions. Je suis accueilli par quatre Dürer à couper le souffle : Adam et Eve, La Mélancolie, le Saint-Jérôme, et ce Chevalier dont on ne sait pas s’il est chevalier ou valet d’arme, geistlicher Ritter, chevalier spirituel, ou chevalier brigand, Raubritter, voire Reformationsritter, le chevalier de la Réforme, héros germanique. Rien ne vous introduit mieux à la barre séparant signifiant et signifié que la spéculation iconographique.

Vasari, le premier à avoir parlé de l’œuvre, y voyait une allégorie du courage de l’homme, fortezza umana. Le jeune Nietzsche en a fait l’incarnation du solitaire cheminant sans espoir entre la Mort et le Diable. On y a vu l’illustration du miles christianus de l’Enchiridion (petit poignard), mais le nationalisme boche a passé Erasme par dessus bord, et Goebbels faisait référence au Ritter pour inciter la population du Reich à résister à l’envahisseur (selon les souvenirs de Gombrich dans Ideals and Idols).

J’ai lu l’an dernier le petit livre de Christopher Krebs, l’historien d’Harvard, qui retrace le fabuleux destin de la Germanie de Tacite, devenu une Bible pour les nazis. Là, c’est Himmler qui, à l’automne 1943, alors que les Alliés commençaient la conquête de l’Italie, dépêcha les SS dans la villa d’un comte, près d’Ancône, sur la côte adriatique, pour empêcher le plus vieux manuscrit existant de tomber entre les mains de l’ennemi. Le livre s’intitule A most dangerous book. Un signifiant est toujours most dangerous, puisqu’on ne peut savoir à l’avance quels sens il supportera. Sauf dans le monde néo-carnapien de Goodme, bien entendu, où tout est écrit à l’avance.

Sur le Ritter je tire ma science d’une plaquette de Pierre Vaisse lue voici quelques années. Mais je ne pensais à rien de tout ça pendant que Pascal tournait devant moi une à une les pages de l’un des recueils d’Ortelius, qui contient, de l’œuvre gravée sur bois de Dürer, les tirages de référence. Quelle fraîcheur ! Quelle présence ! Quelle jouissance de l’œil !

Tout n’est pas là. J’ai réclamé en vain le Manger le livre, dont j’avais fait la couverture d’Ornicar ? n° 16, Les Cinq sens, que j’ai tant scruté. Ils sont à Lens. C’est heureux : j’ai motif de revenir.

Présence. C’est vite dit. La présence d’un Dürer est à l’opposé de cette présence particulière à Francis Bacon dont parle Leiris, présence de l’artiste dans son œuvre, présence qui « saute aux yeux », car l’œuvre porte les marques de son action un peu comme une personne dont la chair garde les cicatrices d’un accident ou d’une agression. » Chez Dürer, pas d’agression, pas d’accident, nulle déformation. Une harmonie supérieure, le sens des proportions, la recherche de la forme idéale. Le sens, l’anecdote, sont secondaires. Le sujet est représenté par un signifiant proportionné à un autre signifiant. Donc, en définitive, il est effacé, ce sujet, ou même forclos. L’imaginaire y projette ce qu’il veut. L’art de Dürer est à la jointure avec le discours de la science. Le calcul y est mis au service du beau. Demain, le nombre s’émancipera de la belle forme, tandis que le beau s’en ira de son côté, sans plus se soucier de proportion et d’harmonie.

Le moment Dürer n’est pas sans affinité, mutatis mutandis, avec le moment des Lettres persanes cerné par Valéry dans sa préface, qui est de lui l’écrit que je préfère. C’est un moment d’entre-deux, où l’histoire retient son souffle. L’ancien domine encore, mais il est déjà grignoté par ce qui naît : « Alors, entre l’ordre et le désordre, règne un moment délicieux. »

Pascal Torres, au déjeuner qui suit, me récite un passage d’Isocrate, auteur que je n’ai jamais pratiqué. J’ai pris la précaution d’habiter à 200 mètres de la Librairie Budé. Dans les quatre tomes des Belles-lettres, j’ai vite fait de trouver. J’emporte le tome IV. Voici le morceau :

« Tandis que je m’efforçais de vivre sans commettre de faute dans ma conduite et sans porter dommage à autrui, je n’ai cessé d’être calomnié par d’obscurs et malhonnêtes sophistes; certains autres qui ne me connaissaient pas tel que je suis, se sont fait de moi une image qu’ils ont recueillie de la bouche d’autrui. Je veux donc commencer par parler de moi-même et des gens qui nourrissent ces dispositions à mon égard afin, si j’en ai le moyen, que je mette un terme aux mauvais propos des uns et donne aux autres idée de ce que sont mes occupations habituelles; si je parviens à développer convenablement ces vues dans mon discours, j’ai l’espoir que je passerai sans difficultés le reste de ma vie et que mon auditoire prêtera plus d’attention aux paroles que je vais prononcer devant lui. »

Le texte est page 88. Traduction de Georges Mathieu et Emile Brémond. Isocrate écrit ça à 94 ans. J’ai de la marge.

Je bavarde, et le devoir m’appelle, mais il faut encore que je largue ceci.

On feuilletait donc l’Ortelius, Marga et moi, avec des Oh ! et des Ah ! « Là, dit Pascal, commence la petite Passion. » Et que vois-je en haut de la page ? La première petite vignette représente Adam et Eve au Paradis, mais à leurs pieds quel est cet animal ? Un sanglier ? Ou un porc ? « Peu importe, dit Pascal, puisqu’un sanglier, c’est un porc sauvage. » Je lui explique pourquoi de rencontrer le porc en partie carrée avec le couple de la Genèse et le serpent me fait un tel effet. « Connaissez-vous le pourceau monstrueux de Dürer ? » me demande-t-il ? — « Aucun souvenir. » Il me l’apporte en personne, si je puis dire. C’est un porc rédupliqué, qui a aussi des pattes sur le dos. « Mais c’est […] ! » dit Marga, d’origine catalane, qui a des tendresses pour Marcela Iacub. Voici la pêche, ou la chasse, miraculeuse. J’ai photographié avec mon i-phone.

Beaucoup à dire, mais ce sera pour une prochaine fois. En attendant, de New York, où il représente l’Association mondiale de psychanalyse à une réunion organisée par l’ONU, Gil Caroz m’envoie ceci.

Lettre de New York— par Gil Caroz

« Quel est votre business ici ? » Je lui montre ma lettre d’invitation à la 57e session de la Commission sur la condition féminine. Le gars est amusé. « Ah ah ! la condition des femmes… Ici, aux USA, elle est vraiment très bonne. Trop bonne. Les hommes n’ont plus leur mot à dire. » Je souris. Il me laisse passer, puis ajoute : « Je suis sûr qu’en Israël, c’est la même chose. »

Je pense à Tel-Aviv, qui, selon une étude menée récemment par GayCities.com et American Airlines, est la ville la plus gay friendly au monde, avant New York, Toronto et Londres. Trois heures plus tard, au siège de l’ONU, j’entends aussi la cause des femmes associée à celle des homos. « Nous parlons d’une violence sexiste contre les femmes, disent les représentantes de certains États, mais il ne faut pas oublier la violence contre les LGBT. »

Je ne suis pas le seul homme dans la salle, mais je fais partie d’une minorité reconnaissable par son peu d’invention vestimentaire. Chez les femmes, voile ou pas, tenue traditionnelle ou autre, il y a un panel de toutes les couleurs. En revanche, au niveau du discours le débat est cadenassé.

On fait des « déclarations » selon un programme prédéterminé. Chaque représentante de pays tente de montrer l’ampleur de l’engagement de son pays dans la prévention de la violence contre des femmes. À les en croire, dans tous les pays sans exception, les gouvernants investissent des grands moyens dans la protection des femmes. Toutes appellent à une coordination internationale de cette action. L’ambiance générale est à la prévention de la violence contre les femmes par trois moyens.

Premièrement, par une loi plus adéquate qui serait une tolérance zéro à la violence et un recours à des moyens de sanctions sophistiquées. Le représentant de la République de la Corée relate par exemple, non sans une certaine fierté, que dans son pays on diffuse les noms et les photos de personnes qui ont commis de viols ou des actes de pédophilie, afin qu’ils soient reconnus partout comme criminels.

Deuxièmement, par des programmes d’éducation pour les filles, à ne pas se laisser faire, et pour les garçons au respect de la femme. On propose des campagnes éducatives sous les titres : « Les hommes de qualité n’ont pas peur de l’égalité », « Un vrai homme n’achète pas une femme », ou encore « Je suis un homme gentil ».

Troisièmement, par un discours de l’évaluation. En effet, une femme médecin qui travaille avec l’OMS présente une série de résultats statistiques concernant les « normes sociales », les « causes de la violence » et les « programmes éducatifs » dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Or, tout le monde semble d’accord avec « l’expert », tout en demandant : mais comment faire, puisque rien ne marche ?

Un débat sous-jacent semble avoir des enjeux réels : qu’en est-il de la question de la femme en terre d’Islam ? Le représentant du Maroc (l’un des rares hommes à avoir parlé) noie le poisson en élargissant la question : « Je viens d’un pays qui est dans une région de crise, le printemps arabe. La question de la femme doit s’inscrire dans une question plus globale sur l’égalité entre les humains. Comment promouvoir l’égalité politiquement ? » Manifestement, il est inquiet. Si, avant le printemps arabe, le Maroc était considéré comme le pays arabe le plus démocratiquement avancé, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

La représentante des États-Unis ne rate pas ce « printemps ». Au moment des soulèvements, dit-elle, les femmes étaient aux côtés des rebelles. Mais une fois que les régimes ont été remplacés par d’autres, les femmes sont exclues de toute décision juridique, de toute participation à la politique. Je pense à Raja.

La représentante de l’Iran prend la parole. « Au nom de Dieu clément et miséricordieux, dit-elle, on pourrait éviter la violence dans le monde, qu’elle soit physique ou mentale (dixit !) ». Je pense à Mitra. Ensuite, elle pose deux questions qui témoignent sans doute d’une inquiétude réelle de son gouvernement. La première : comment tenir compte du rôle nuisible de « certains réseaux cybernétiques ? » Je me dis : « Oui, on sait, les réseaux cybernétiques sont des lieux de jouissance parfois effrénée, mais ils sont aussi un moyen majeur de l’extension des libertés, ce que nous avons pu voir avec Mitra et Raja. C’est un problème pour certains régimes. » La deuxième question : quel peut être le rôle de la spiritualité pour prévenir la violence dans les sociétés ? Je réponds par la pensée : « Si vous parlez d’un retour à un père fondamentaliste, vous rigolez sans doute, Madame. »

Et la psychanalyse ? Il faudrait trouver la façon de dire que pour nous, la défense de la cause féminine ne converge pas avec la défense de l’égalité entre hommes et femmes. Dans mon sac, j’ai deux livres : la Bible en hébreu, et, blasphème, le Séminaire XX.

La Bible, parce que je veux relire ces jours-ci le Livre d’Esther (Méguilate Esther). Elle n’a pas été si gentille, Esther. La jouissance féminine n’est pas un conte de fées. Il faut voir le film d’Amos Guitaï sur la question.

Et le Séminaire XX, parce qu’il me faut cet objet à côté de moi pour garder le tranchant malgré le discours dans lequel je suis plongé.