1

De toutes les guerres que j’ai couvertes depuis cinquante ans c’est l’une des plus féroces et, à coup sûr, la plus oubliée.

Savez-vous, me dit Suliman, ancien attaché à l’ambassade du Soudan en France qui a rejoint l’armée régulière dès le début des combats, en avril 2023, et m’accompagnera pendant une grande partie du reportage, que cette guerre – la quatrième qu’a connue le pays depuis son indépendance – a déjà fait douze millions de déplacés et 150.000 victimes civiles ?

Nous sommes dans la salle des arrivées de l’aéroport international de Port Soudan, vingt kilomètres au sud de la ville, qui n’a d’international que quelques lignes incertaines le reliant à Istanbul, Doha, Djeddah ou Addis Abeba et qui, pour le reste, est totalement coupé du monde.

Y errent, dans une chaleur étouffante, et sous la surveillance de policiers lourdement armés, un peuple d’hommes en jalabiyas blanches immaculées, ces longues tuniques de coton qui sont l’habit traditionnel dans la vallée du Nil. Des jeunes garçons faméliques en T-Shirt troués comme des filets de pêche qui n’ont pas l’air de voyageurs en partance. Des chats faméliques qui sortent de dessous les tapis à bagages et dont on ne sait jamais, dit une légende locale, si ce ne sont pas des fantômes, des esprits surnaturels ou des djinns. Et puis aussi, des femmes voilées, beaucoup de femmes voilées, parfois de la tête aux pieds, qui, assisses sur des sièges rares, en plastique, parfois cassés ou ébréchés, attendent on ne sait quoi.

Et encore ! Que tout cela fonctionne, que des avions décollent et atterrissent, que des passagers reçoivent des cartes d’embarquement et franchissent des portiques de sécurité qui semblent à peu près marcher, que cette porte d’entrée dans le Soudan, la seule et unique, soit encore entrouverte, tient du miracle si j’en juge par les dégâts faits, à l’extérieur, par la dernière pluie de drones tirés, depuis la mer, par l’armée de Mohammed Daglo, dit « Hemetti », l’ancien chamelier devenu Général et entré en rébellion contre le Président Al-Burhan.

Des éclats de bombes, ici, sur les murs lézardés des salles de départ, d’arrivée et de récupération des bagages.

Dehors, la tour de contrôle, semblable à un haut fourneau décapité, mais que les gouvernementaux ont aussitôt réparée à grand renfort de parpaings hâtivement maçonnés, sans peinture.

Et les cuves de carburants qui ont, pour certaines, explosé et qui, pour les autres, ont été gondolées, tels d’énormes cachalots échoués, par la puissance des tirs.

Nous déambulons entre les cratères énormes et encore noirs du feu qui a brûlé dix jours durant.

Nous essayons de comprendre comment des drones de pareille puissance ont pu frapper ainsi, avec tant de précision, la capitale provisoire du Soudan : drones CH-95 ou FH-95 chinois, à longue portée et guidés par satellite ? drones reconditionnés, mais par qui, afin de voler à très basse altitude, au ras des eaux, en sea-skimming ? et puis où, le point de départ ? un navire fantôme ? la base de Bosaso, en Somalie, non loin d’Aden ? l’île de Tala-Tala, carrefour du trafic de drogue régional, à 150 kilomètres du port d’Aqeeq, plus au sud ? et puis, encore, pourquoi Port-Soudan est-il à ce point vulnérable ? pourquoi la défense anti-aérienne y est-elle aussi rudimentaire ? et pourquoi aucun allié, aucune coalition régionale ou amie, ne se démène-t-elle pas pour fournir des batteries Patriot aux populations menacées par la guerre la plus meurtrière du moment ?

150 000 morts, répète Suliman, impassible, très british, en fixant le sable roux, devant nous, balayé par le vent, qui s’étend jusqu’à l’horizon, à la sortie de l’aéroport.

Trois fois les morts de Gaza, me dis-je, et personne, sur les campus américains ou à Hollywood, chez les Greta Thunberg et autres Insoumis français, dans les rues de New York, de Londres ou de Paris, pour s’en soucier.

Un martyre de tous les jours, une sauvagerie sans limite et qui, encore une fois, dure, avec plus ou moins d’intensité, depuis presque trois quarts de siècle – et peu de reportages, à peine une dépêche de temps en temps et un « silence, on tue ! » généralisé.

Qui aurait pu imaginer, il y a maintenant 17 ans, quand, en reportage pour le Financial Times, je partais pour Amarai, puis Khortial, Deissa, Beirmazza, ces humbles capitales d’un Darfour où la guerre avait déjà fait 300.000 morts, que l’on en serait encore, aujourd’hui, là ?

Et, plus tôt encore, en 2001, je travaillais alors pour Le Monde ; j’avais sillonné le Sud Soudan Chrétien (deux millions de morts, deux millions ! et quatre millions de déplacés) puis les Monts Nubas (famine organisée, exode forcé des femmes et enfants vendus en esclavage sur les marchés du Kordofan, trois quarts de la population décimés par cette extermination lente) ; aurais-je pu prévoir un seul instant que nous aurions, un quart de siècle plus tard, laissé ce carnage durer, et durer encore ?

Je songe à ces « guerres de logique bien imprévue » annoncées par Arthur Rimbaud qui est passé, après Aden, par Port Soudan.

Je pense à John Garang de Mabior, le warlord au grand cœur qui pensait qu’avec l’indépendance du Sud Soudan, son idée fixe, s’arrêterait la roue des massacres.

À Abdel Aziz Adam al-Halu, chef militaire des Nubas, qui m’avait raconté le blocus, l’encerclement total, les hameaux où, en saison sèche, on en était réduit à creuser le sable à mains nues pour trouver un peu d’eau, les champs qu’il fallait brûler de peur que l’armée ne puisse, en les investissant, venir à couvert jusqu’aux villages – contrairement à Garang, al-Halu est vivant ; mais lui non plus, si désespéré fût-il, n’imaginait pas cette tuerie sans fin.

Et les insurgés du Darfour, les commandants Rocco, Nimeiry et Tarata qui m’avaient pris en charge après mon passage clandestin de la frontière avec le Tchad, n’avaient-ils pas le sentiment d’avoir vu et vécu le pire de ce que l’homme peut faire à l’homme ?

Je fais partie des rares reporters occidentaux, je crois, à avoir couvert toutes les dernières guerres soudanaises.

Je sais, pour l’avoir sillonné en tous sens, que s’il y a bien un lieu au monde qui semble frappé par une damnation sans fin ni raison, c’est lui, ce Soudan où me ramène, aujourd’hui, une attraction elle aussi sans fin.

Et c’est le cœur gros, et bien mélancolique, que je file voir le Président avec qui j’ai pu fixer, depuis Paris, un rendez-vous de principe.

2

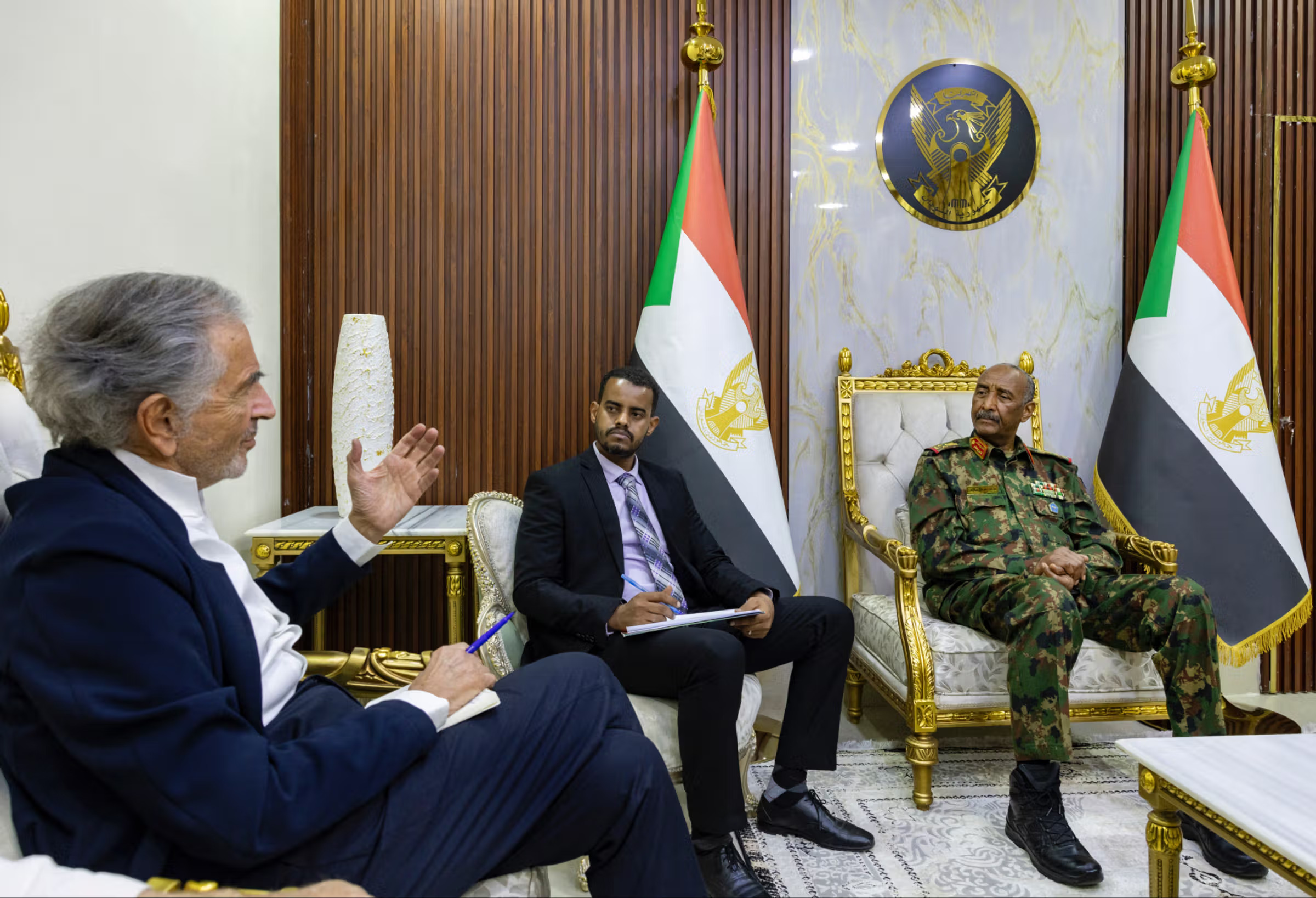

Le Président Al-Burhan me reçoit, en fait, à la nuit tombée, dans une résidence modeste, à peine gardée et, risque de drones oblige, plongée dans la pénombre.

Il est grand. En treillis. La poitrine chamarrée de médailles. Il a un profil de condottiere nilotique. Et je sens, tout de suite, qu’il n’a pas le goût – ni, donc, l’habitude – des interviews.

Il me parle du président Macron, l’un des rares occidentaux qu’il ait rencontrés depuis quatre ans et dont il est, depuis, sans nouvelles.

De la difficulté de mener la lutte, seul ou presque, dans l’indifférence et le silence du monde, contre un ennemi qui s’autorise tous les crimes de guerre et crimes contre les civils.

Et puis, pointe d’amertume dans la voix, le mystère des Émirats Arabes Unis, cet État jadis « ami », si souvent du « bon côté » de l’Histoire, et qui fournit, via le Tchad, l’essentiel de leur ravitaillement et de leurs armes aux assassins : « pourquoi ? c’est incompréhensible… nous avons tant de combats communs… à commencer par le combat contre le terrorisme… ».

Je lui objecte les liens qu’on lui prête avec l’Iran et le fait que les ayatollahs se serviraient de Port-Soudan pour avoir une présence en Mer Rouge, y limiter les mouvements de leurs adversaires régionaux, notamment l’Arabie saoudite et Israël, et s’étendre vers l’Afrique. Il nie catégoriquement. Il sort de la prudente réserve qu’il s’imposait depuis le début de la conversation et s’emporte presque. « L’Iran a ouvert une ambassade, c’est vrai, mais rien de plus, dit-il – pas d’experts militaires, pas de livraisons d’armes, pas de drones shaheed, rien, contrairement à ce que prétend la désinformation des assaillants et que répète, hélas, trop souvent la presse occidentale ».

Je l’interroge sur les accords d’Abraham, ce trésor diplomatique, qu’il a signés en même temps que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc mais qu’il n’a jamais complètement ratifiés : « seule la guerre civile, répond-il avec une nuance d’impatience dans la voix, a retardé le processus mais je suis prêt, contre l’ennemi commun qu’est le terrorisme et qui, au-delà du Soudan, menace le Tchad, la Libye et l’ensemble de la région, à toute coopération sécuritaire avec l’État hébreu – je sais que ce choix n’est pas toujours populaire ici, mais c’est mon choix, je l’assume ».

Et puis, je m’étonne de son style de gouvernement.

Je lui dis : « vous avez renversé, en avril 2019, avec l’appui d’une révolte populaire, et c’était bien, le dictateur Al-Bashir, accusé de crimes contre l’humanité et de génocide et qui devrait croupir, aujourd’hui, dans une cellule de la Cour Pénale Internationale de La Haye ; mais ensuite, le 25 octobre de la même année, vous avez dissous les autorités de transition, décrété l’état d’urgence et écarté toutes les personnalités civiles issues de la révolte populaire ; puis, vous avez promis un retour, très vite, à la normale, à l’ordre constitutionnel et à la démocratie ; or vous n’avez pas tenu parole, les militaires sont toujours là et ce retour, quatre ans plus tard, se fait toujours attendre – pourquoi ? »

Il plonge alors dans un long silence. Se lève. Et, comme si son impatience avait trouvé sa limite, se dirige vers la porte. Je songe que j’ai posé la question de trop et que l’entretien est terminé. Les conseillers, qui assistent à la conversation et prennent des notes, ferment d’ailleurs leur carnet et s’agitent, un peu gênés, sur leur chaise ou leur canapé. Mais non. Il se retourne comme s’il m’avait oublié ou qu’il se ravisait. Et il nous fait signe, mais toujours sans un mot, de le suivre.

Avec Gilles Hertzog, Marc Roussel (le photographe) et Olivier Jacquin (le caméraman) qui sont venus de Paris avec moi, nous l’accompagnons, au bout du jardin aride et toujours sans lumière. Et, escorté d’une poignée de jeunes militaires à peine armés, pas du tout style bodyguards, il franchit le grand portail et se retrouve sur la corniche où les habitants de la ville viennent, souvent en famille, chercher un peu de fraîcheur.

Des jeunes le reconnaissent. Des dizaines. Bientôt des centaines. C’est d’abord une rumeur. Puis un concert d’acclamations, de youyous, de battements de mains, de slogans plus ou moins improvisés, de « Vive le Soudan », de « Mabrouk » ou de « Liberté ! Paix ! Justice » – et, les téléphones portables s’élevant au-dessus des têtes comme des torches pâles, des selfies sans fin et joyeux. « La voilà la démocratie, me crie-t-il, très fort, tentant de couvrir le brouhaha et m’attirant très près de lui, joyeusement, poing levé ! ». Puis, balayant d’un geste auguste et bienveillant le peuple de la corniche, et se disant sans doute que le spectacle de cette liesse ne suffit pas à me convaincre (sur ce point précis, il a tort et le spectacle de ce bain de foule improvisé m’impressionne, au contraire, plutôt) : « rappelez aux propagandistes qui parlent sans savoir, et sans daigner se renseigner, qu’un Premier Ministre a été nommé, Monsieur Kamal Idriss, professeur de droit renommé, fonctionnaire international de haut niveau – et qu’il a formé un gouvernement 100 % civil, baptisé « gouvernement de l’espoir » ! ; cela vous va ? ».

Vérification faite, la plupart des ministres ont été, en effet, désignés. Ce sont des technocrates formés, pour certains, comme lui, Kamal Idriss, ancien de l’université de l’Ohio, dans les meilleures écoles occidentales. Et ce gouvernement est, en tout cas, infiniment plus présentable que le gouvernement parallèle, dit « gouvernement de paix et d’unité » qu’Hemetti a mis en place, à peu près au même moment, et qui est, lui, un agrégat de notables tribaux, de fanatiques religieux et de brigands.

Mais le « président du conseil de souveraineté de transition » replonge dans son bain de foule, serre des mains, étreint, accepte encore des selfies, bref, fait durer le plaisir et n’est pas fâché de faire montre de cette incontestable popularité.

De mon côté, je suis rassuré : un courant de sympathie étant passé, il me promet, au retour dans sa résidence, tandis que nous grignotons des graines de tournesol et des pistaches servies avec du café épais, de m’aider, dès le lendemain, à sortir de Port Soudan et à me rendre sur le terrain – pour moi, c’était l’essentiel !

3

Le Soudan est un grand pays. C’était même le plus grand pays d’Afrique avant la sécession du Sud, en juillet 2011, après vingt ans de cette guerre atroce dont l’opinion mondiale s’était, je le répète, à peine émue. Et c’est par les airs, d’abord par un vol intérieur, puis, mis à disposition par le président, dans un hélicoptère militaire aux hublots ouverts pour laisser entrer un peu de fraîcheur et volant en rase mottes pour éviter les missiles d’Hemetti dont les zones sont parfois proches, que nous gagnerons Omdourman, capitale administrative du pays, puis, de l’autre côté du Nil, Khartoum.

Comment dire le spectacle de désolation et d’horreur qui, sur les deux rives du Nil, s’offre alors à nos yeux ?

C’est Bakhmout, en Ukraine, que j’ai longuement filmée dans les premiers mois de la guerre russe mais que je retrouve à l’échelle, cette fois, d’une mégalopole qui comptait encore, avant la dernière guerre, 7 millions d’habitants et où l’on ne croise plus que des files de femmes, rendues squelettiques par la famine, qui attendent depuis l’aube, le long d’un mur lépreux les protégeant un peu du soleil, une aide humanitaire qui ne vient pas (seulement, ce matin, un marchand ambulant qui vend des poivrons carbonisés par la chaleur et, pour les plus démunies, des fruits réduits à leur écorce et des racines).

C’est, dans le quartier Nubawi, au nord-ouest de Omdourman, un autre Mogadiscio – ville que je connais un peu et que j’ai, également, couverte et filmée – où un torrent de feu a déferlé sur le labyrinthe des rues et tout emporté sur son passage, ne laissant derrière lui que des restes de façades et des toits de tôle incendiée grinçant dans le vent chaud : il y a là, un vieil homme, le seul dont la maison soit restée à peu près debout, qui vient à notre rencontre, explique qu’il a été le directeur de la Monnaie Nationale et nous raconte, dans un excellent français, l’avancée des blindés d’Hemetti écrasant tout sur leur passage, canonnant tant qu’ils pouvaient et ne laissant d’autre choix aux habitants que de fuir, de tout abandonner, ou, comme lui, de se réfugier dans sa cave, plusieurs jours durant, avec des carabines de fortune pour, s’ils arrivaient jusqu’à lui, vendre chèrement sa peau.

C’est Phnom Penh, la ville que les Khmers Rouges avaient, en 1976, vidée de ses habitants pour la châtier d’avoir été une capitale du « vieux monde » et dont je retrouve le côté ville-fantôme et, dans les quartiers dépeuplés de Karari et Salha où il ne reste que des chiens aux flancs maigres qui vous observent avec une avidité terrifiante, le même silence de mort.

C’est une barbarie de type taliban qui, au Musée national, a détruit, non des bouddhas comme en Afghanistan, mais des momies, des sarcophages, des fresques centenaires, des statues datant des royaumes de Kousch, de Kerma et de Méroé, des céramiques précieuses, des trésors de civilisation méthodiquement brisés, parfois réduits en poussière et souvent pillés pour être revendus sur le marché international : ne restent, parce qu’ils étaient fixés aux murs extérieurs, que quelques lions de grès noir (les autres, qui provenaient du site de Basa et portaient les cartouches du roi Amanikhabale, bordaient l’allée d’entrée et semblent avoir été emportés).

C’est, comme à Sarajevo, la Sudan Library, la bibliothèque nationale, où l’on a fait des feux de joie et de cuisine avec les archives cadastrales, les livres du dépôt légal, les vieux manuscrits, tout ce fonds historique qui témoignait, mieux que nulle part ailleurs, du passé multiséculaire de la ville.

Et c’est, comme à Mossoul, la Grande Mosquée al-Shahid sur laquelle, avant de se replier et de fuir, se sont déchaînées les bandes d’Hemetti : quelle sorte de rage faut-il à des musulmans, quelle haine de leurs propres mémoire et piété, pour s’en prendre ainsi à un lieu de culte ? même Daech, à Mossoul, a hésité à reconnaître son crime et continue, jusqu’aujourd’hui, à imputer aux bombardements alliés le dynamitage, à l’heure de la retraite, de la mosquée al-Nouri, ce joyau d’architecture médiévale…

J’entre dans Khartoum.

J’erre dans Khartoum déserte.

Mais j’ai l’impression de voir défiler sous mes yeux, en accéléré, tous les crimes contre les villes, tous les urbicides, dont j’ai été le témoin au fil de ma vie de militant humanitaire et de reporter de guerre – et peut-être est-ce même, ici, le sommet du genre.

4

Dans le quartier d’Ombada, nous tombons sur un de ces monticules de terre, innombrables dans la ville, qui signalent une fosse commune – et, autour de la fosse, une trentaine d’hommes attroupés.

Il y a là-dessous, raconte l’un d’eux qui nous invite à rejoindre le cercle, 244 corps.

On est venu arrêter les gens chez eux, un matin, ou au pied de chez eux parce que, brisés par la famine, ils étaient sortis chercher de la nourriture dans une échoppe miraculeusement ouverte.

Et on les a rassemblés ici, sur cette avenue où la guerre n’a laissé que des gravats mitraillés et des entassements de torchis jaunes et noirs de sang séché.

« Vous ne devez pas vous inquiéter, on leur a dit. On ne vous veut pas de mal. Au contraire. Ce n’est pas une vie de vivre ici, dans ces décombres, comme des gueux. Hemetti est là pour vous. On va vous affecter un nouveau logement. Suivez-nous. Vous serez bien. ».

Sur quoi on a séparé les femmes, comme à Srebrenica. On a emmené les enfants vers une destination inconnue. Et, pour les autres, les pick-up surmontés d’une mitrailleuse de la « Force de Soutien Rapide », nom officiel des milices de Hemetti, sont arrivés. Les chebabs ont tiré dans le tas, comme des forcenés, sans doute drogués, en criant « Allah Akbar ». Et ils s’en sont allés, laissant les corps agoniser, puis pourrir et se dessécher, sous le soleil sans pitié de Khartoum. Jusqu’à l’arrivée des troupes loyalistes et la libération du quartier, des mois plus tard, quand personne ne les attendait plus : alors, les voisins sont revenus, tout doucement, prudemment, et on les a vus épandre de la terre et de la chaux sur les ossements devenus indistincts…

Ce sont eux, les voisins, qui sont là, ce matin, et nous accueillent avec notre appareil photo et notre caméra.

Ils sont habillés de jalabiyas crème, boutonnées haut, et d’écharpes colorées, les plus belles qu’ils aient pu trouver pour rendre aux âmes des défunts un pauvre et tardif hommage.

Voyant, pour la première fois, des étrangers, ils ont le réflexe de leur tourner le dos, de retrousser leur jalabiya et d’exhiber les cicatrices violacées ou verdâtres qu’a laissées, chez l’un les coups de fouet ou de câble électrique, chez l’autre une bouteille de plastique brûlée qu’on a laissé goutter, chez le troisième les morsures d’un chien affamé qu’on a enfermé avec lui, dans une cellule, des heures durant.

Et puis ils se rajustent, font cercle autour du monticule, tournent les paumes vers le ciel et, sous la direction du plus Ancien, voix rauques et voilées par l’âge ou le chagrin, murmurent la Salat al-Janazah, la prière des morts en islam.

Quand la prière s’éteint, une vieille dame inconnue surgit derrière nous, brise le cercle et, sans rien demander à personne, vient déposer un caillou blanc au sommet du monticule et, toujours sans un mot, disparaît dans la ruelle voisine.

5

Mais l’une des armes d’élection des hommes d’Hemetti est, apparemment, le viol.

Nana Tahir, la directrice du Planning familial, très présent au Soudan depuis les années 1960, a réuni à notre intention une assemblée de femmes suppliciées.

Et elles vont, tour à tour, dans une maison néocoloniale, sur Bader Street, miraculeusement épargnée par les combats, raconter leur calvaire : certaines à voix très basse, presque éteinte ; d’autres le regard vide et les lèvres sans expression ; mais toutes avec un détachement étrange, comme si c’était l’histoire d’une autre – très dignes.

Il y a eu les mères violées devant les filles. Les filles devant les mères. Les viols de groupe, une à une, à la chaîne, sous le regard horrifié de leurs sœurs qu’on laisse imaginer, dans l’effroi, le sort qui leur sera réservé quelques minutes ou quelques heures plus tard. Il y a celles qu’on est venu violer chez elles, en forçant la porte qu’elles avaient barricadée ou en jetant une torche par la fenêtre. Celles qu’on a emmenées dans un centre de torture et qu’on a violées, et violées encore, jusqu’à ce que folie s’ensuive. Il y a celles à qui on a laissé une chance de trouver l’argent qu’aurait caché la famille et qui, comme il n’y avait pas d’argent caché et qu’elles n’avaient pas le moyen de fuir, ont été emmenées et violées comme les autres. Il y a celle qui criait trop fort et dont on a dû remplir la bouche de sable, puis de terre car elle mangeait le sable. Il y a celle qui ne se souvient de rien et celle qui, jusqu’à la fin de ses jours, se rappellera la main poisseuse de l’homme qui la tenait pendant que l’autre l’outrageait.

Et puis il y a les enfants des viols.

« Que désirez-vous », demande systématiquement la doctoresse Tahir ? « Le Soudan est un pays moderne, vous avez le choix et c’est à vous de dire ce que vous désirez ».

Certaines décident d’avorter car elles sont mariées et ne veulent pas que le mari sache – ou parce qu’elles ne le sont pas et pensent qu’elles seront bannies par les familles, stigmatisées et ne trouveront plus jamais de mari.

D’autres se disent que telle est la volonté de Dieu et que l’enfant doit naître : mais elles s’y résolvent en secret, sans révéler à quiconque leur état et en tablant sur le fait que la famille est réfugiée dans un autre quartier, sans portable, sans contact… la ville est si vaste… un quartier, un monde… un check-point, une frontière… l’information ne parviendra jamais jusque là-bas et ne sera-t-il pas toujours temps, le moment venu, dans neuf mois, de trouver au nouveau-né, ni vue ni connue, une nouvelle maman ?

Une autre encore est venue, accompagnée de sa mère, et fond en larmes face à mes questions : elle ne sait pas… elle est si jeune… dix-sept ans à peine… incapable de choisir… elle s’en remet à sa maman… c’est elle qui décidera… et c’est elle qui, pour l’heure, tient dans ses bras un premier bébé qu’elle a eu, la première année de la guerre, et qu’elle a gardé…

Et puis il y a ce couple qui est venu avec un nouveau-né de 15 jours et explique, d’une seule voix, qu’ils sont tous les trois, à leur manière, des victimes de cette guerre et que leur parti est pris : ils sont une famille unie ; rien ni personne ne viendra les séparer ; et c’est ensemble qu’ils construiront un Soudan pacifié et meilleur.

Je me souviens de femmes de Mossoul, yezidis pour la plupart, qui avaient été vendues, classées par âge et selon qu’elles étaient vierges ou non, sur le marché aux esclaves organisé, pour les djihadistes les plus pieux, par la cour de charia.

Je me souviens des femmes des quartiers occupés de Sarajevo que l’on vit, pâles, les joues creusées, les cheveux coupés ou arrachés, mutiques, sortir des caves, ou des camps d’Omarska, Keraterm et Trnopolje où la soldatesque serbe les avait, des mois durant et, pour certaines, des années, détenues et violées.

Je me souviens des femmes martyres du Bangladesh sortant des centres de torture de Jessore et Comilla, du Circuit Circus de Chittagong ou de l’hôtel Sheraton de Dacca. Leurs silhouettes squelettiques… Leurs corps mutilés… La tentation du suicide… La honte… Et le jeune conseiller que je suis joignant sa voix à celles et ceux qui convainquirent Mujibur Rahman, le vieux président de ce nouveau pays, de les nommer Birangona, héroïnes de la nation, au même titre que les Mukti Bahini qui avaient, les armes à la main, libéré Khulna et le delta du Gange.

Les femmes du Soudan se seraient bien passées de cet honneur. Mais le fait est là. Selon mon expérience, en tout cas, elles sont au premier rang de cette Internationale des femmes brisées.

6

Mais le témoignage le plus glaçant est encore à venir.

Nous sommes quelques dizaines de kilomètres à l’ouest de Khartoum, sur la route d’El Obeid qui est la dernière place-forte solidement tenue par les gouvernementaux, dans la « maison d’hospitalité », au centre du village, qui sert à accueillir les mariages, les concerts, les fêtes familiales, les invités venus de loin et les marchands de passage, les cérémonies de condoléances, les procès, les soirées foot à la télé, et dont la façade est criblée d’éclats.

Un orage de fin du monde a éclaté et c’est comme une nuit en plein jour, un crépuscule violent et soudain, troué d’éclairs phosphorescents et rares et, au dehors, une pluie lourde et oblique qui tape sur les vitres avec un éclat métallique.

Les Sages des environs, tout de blanc vêtus comme l’autre jour, dans le quartier d’Ombada, à Khartoum, et réunis en un Diwan improvisé, ont convoqué une dizaine d’hommes, victimes mais aussi bourreaux, qui ont accepté de témoigner : les victimes, à ce que je comprends, parlent pour la première fois et, en vérité, disent peu de chose ; pour ce qui est des criminels, je comprends que certains ont été sortis de prison pour la circonstance et que d’autres, j’ignore pourquoi, sont toujours en liberté ; les Sages (chef tribaux, imams, fonctionnaires ou, simplement, commerçants respectés du village ou de la zone) éclairent leurs visages, un à un, à la lueur des portables, comme s’ils les faisaient comparaître, devant nous, sur le tapis usé qui est au centre de la pièce.

L’un est un vendeur de métaux précieux qu’on est venu tirer de son lit, un matin, qu’on a frappé, dit-il, pendant une entière journée et qui a, sous la menace, rejoint la milice d’Hemetti ; il a été enrôlé dans une unité chargée de nettoyer le quartier de Fayhaa, au nord de Khartoum ; il a vu des tortures de civils, des vivants jetés aux chiens, des morts précipités dans des puits, des puits terrassés et fermés ; mais il assure n’avoir jamais participé à rien et n’avoir pas de sang sur les mains.

L’autre y est allé de bon cœur ; il a participé à des opérations de ratissage dans le Darfour ; il a été mobilisé, quoiqu’il ne fût pas bon tireur, en appui d’une unité de snipers qui, pendant le siège de Tuti Island, véritable prison à ciel ouvert pendant près d’un an, empêchait les assiégés de traverser le Nil à la nage et de rejoindre Omdurman ; mais il s’est dissocié et a rejoint les gouvernementaux quand il a appris qu’une de ses cousines, après avoir été violée, avait été emmenée en esclavage, dans la région du Darfour, tout près de la base où il se battait.

Le troisième a été raflé, avec des copains, dans une boutique Starlink où il était occupé à scroller sur TikTok et, luxe inouï dans un pays où l’internet est le plus souvent coupé, à regarder, sur Youtube, des vidéos de rap et d’afrobeats nigérian, des séries turques et des feuilletons égyptiens : on l’a enrôlé de force et entraîné ; on a cru lui avoir lavé le cerveau ; mais il a gardé sa force intérieure et a réussi à s’enfuir, une nuit, en rampant, par le soupirail de la maison prison où on l’avait enfermé parce qu’on l’avait jugé « forte tête ».

De la plupart de ceux qui ont parlé jusqu’ici, on me dit qu’ils ont été jugés et, pour certains, leur peine purgée, réintégrés dans la communauté.

Mais voici que surgit, habillé d’un T-shirt graisseux, un homme aux yeux morts et au débit mécanique qui est loin d’en avoir fini, lui, semble-t-il, avec la justice des hommes.

Il a 17 ans. On l’a raflé, lui aussi. Mené dans une maison du quartier El Muraba’at où l’on avait parqué 24 femmes. On l’a drogué au Captagon et à une autre drogue, rouge, dont il ne sait pas le nom mais qui doit être une sorte de Viagra. Et on l’a enfermé là, trois jours et trois nuits, seul avec les femmes et un garde-chiourme qui, deux fois par jour, apportait des assiettes de mil pour les femmes et, pour lui, la ration de substances qui l’aidait à violer, et violer encore, jusqu’à ce que démence s’ensuive.

J’entends, tandis qu’il déroule son récit, des murmures de réprobation qui montent de l’assemblée des Sages.

Je vois l’un d’eux qui serre les poings et les mâchoires et qui, retenu par les autres, le plus costaud le ceinturant, crie « vengeance ! vengeance ! » et veut sortir du rang pour frapper le jeune criminel.

Je songe, pour ma part, au mot terrible de Sartre dans la préface aux Damnés de la Terre de Franz Fanon, ce manifeste de la pensée anticolonialiste qui a enfiévré ma jeunesse et que tous les Soudanais connaissent : « abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé ; restent un homme mort et un homme libre »…

Et je ne peux m’empêcher de penser qu’on en a, ici, une variante terrible et inédite : d’une pierre deux coups, oui – mais 24 femmes détruites et un homme damné pour l’éternité.

7

Il est minuit. Nous sommes revenus près de Khartoum, au premier étage d’une safe house isolée, sans électricité ni eau.

Il fait une chaleur d’étuve. Allongé sur une natte, enroulé dans un drap trop chaud, je cherche le sommeil. Les récits que j’ai entendus hier – surtout les femmes… – me hantent et me laissent sans repos. Mais voici qu’on frappe à ma porte. Et apparaît, dans le halo d’une torche de portable, un visage que je reconnais aussitôt malgré son Imma blanc, noué au sommet du crâne : un haut responsable de l’armée soudanaise que j’avais vu, trois jours plus tôt, en complet veston, très chic, dans son bureau de Port Soudan et dont le président Burhan m’avait dit (lointaine allusion à Mao Zedong dont le Soudan postcolonial fut proche ?) qu’il était l’un de ses « plus proches compagnons d’armes ».

Je « passais par-là », murmure-t-il non sans malice, « et je venais, si vous ne dormez pas, reprendre la conversation ».

Je ne prends pas la peine de lui demander comment il a su que je me trouvais là alors que j’aurais dû, en principe, dormir sur la route d’El Obeid et que Suliman, l’ange gardien qui nous suivait depuis l’aéroport, est rentré dans sa famille pour la soirée.

J’enfile une chemise et un pantalon.

Nous nous installons, côte à côte, sur le canapé défoncé de la salle commune de la Guest house.

Les deux portables sont posés par terre, contre le mur, à nos pieds, pour donner un peu de lumière et ils déforment les visages.

On entend les pas de son ordonnance, allant et venant dans le couloir, montant la garde, derrière la porte.

Le Général m’a demandé de ne réveiller ni le photographe ni le caméraman car il veut me parler seul à seul.

Et c’est ainsi que, dans un anglais parfait, mais à mi-voix, ses phrases tour à tour hachées et presque inaudibles, il engage la plus improbable des conversations.

Suis-je convaincu, commence-t-il, que ce conflit dont il est de bon ton de dire que l’on « n’y comprend rien » est, au fond et, pour peu que l’on s’y penche aussi sérieusement que, selon ses renseignements, je semble le faire depuis quelques jours, un conflit assez limpide ?

Ai-je réalisé qu’il ne s’agit pas d’une « guerre de généraux rivaux », luttant pour le pouvoir et l’appropriation des ressources naturelles du pays, comme disent les paresseux qui dissertent à perte de vue sur les mines d’or et d’antimoine du Soudan mais ne veulent surtout pas s’engager pour les femmes et hommes simples qui succombent, tous les jours, à ces massacres sans fin ?

Et puis-je faire savoir à qui de droit, aux Etats-Unis comme en France, qu’il est loin (32 ans !) le temps où le pays accueillait Ben Laden, faisait d’Hassan al-Turabi, patron du Front Islamique National, l’idéologue officiel du régime, le marionnettiste du tyran al-Bashir et l’homme qui fournissait en munitions idéologiques, faux passeports et couvertures diverses et variées tout ce que l’Internationale islamiste, de l’Algérie à la Tchétchénie, et des Philippines à la Palestine, comptait de fous furieux ?

Al-Burhan, continue-t-il, mène une chasse impitoyable à ce qui reste de Daech et Al-Qaïda dans la partie du pays qu’il contrôle.

Il achève de purger l’armée de tous ses commandants liés à la Fraternité islamique, branche soudanaise des Frères Musulmans.

Et il est prêt, lui, le Général, à me donner toutes les preuves que c’est vers le gouvernement félon d’Hemetti que tous ces gens se tournent maintenant.

Je me souviens, en l’écoutant, de la Bosnie-Herzégovine où l’on renvoyait dos-à-dos agresseurs serbes et agressés croates et musulmans.

Je pense à Mogadiscio où l’on mettait un signe égal entre les « Shebabs » de l’Al-Qaïda local et ce qui restait d’une administration, certes faillie, assiégée dans ses palais, mais qui mobilisait ses derniers moyens pour tenter de résister à la décomposition totale.

Je me souviens de mon retour du Nigéria, quand les africanistes professionnels me reprochèrent de prendre parti pour les Chrétiens massacrés par les milices Fulani à la solde de Boko Haram et, souvent, du pouvoir d’Abucha : « comment ne comprenez-vous pas, disaient-ils, que ce n’est que le énième épisode d’une antique et indéchiffrable querelle entre nomades et paysans ? pourquoi affoler les gens en racontant ces histoires de signaux faibles annonçant, comme au Rwanda ou au Darfour, un possible génocide ? circulons… il n’y a rien à voir… »

Me tournent dans la tête toutes ces guerres d’Afrique que j’ai couvertes et dont il ne fallait surtout pas se mêler à en croire les innombrables avatars de Monsieur de Norpois (ce personnage de Marcel Proust qui, avec ses discours sentencieux, revenus de tout et prétendument bien informés, reste le prototype du « diplomate » dont l’art est, comme l’indique l’étymologie, de se tenir « plié en deux » devant les autorités, les puissances, les opinions, l’ordre des choses) : « l’Afrique n’est-elle pas, encore une fois, et plus que toute autre, une terre ravagée par des guerres tribales ? des conflits sans âge et obscurs ? qu’irions-nous faire dans cette galère ? dans cette nuit du monde où toutes les vaches sont grises ? »

Le « plus proche compagnon d’armes » d’Al Burhan a probablement raison… Dans la lutte éternelle du pire et du moins pire, du mal et du moindre mal, ce réflexe de faux-savant, de sceptique professionnel, ce côté docte et soupçonneux, est peut-être, ici aussi, au Soudan, l’école de toutes les démissions.

Mais il m’interrompt dans mes pensées.

Car il est surtout venu, me dit-il, d’une voix plus chuchotée encore, me faire le cadeau d’une visite « exclusive », sur la route d’Al Fasher, à une base secrète des forces spéciales soudanaises : vous pouvez réveiller vos camarades, mon ordonnance va vous conduire, une escorte vous attend.

8

À l’aube, nous y sommes.

Il y a là, dans le sable, au pied d’une colline entièrement dénudée, quelques centaines de troupes d’assaut formées au combat anti-terroriste.

On nous présente un commando de douze hommes – précurseurs, attaquants, pointeurs, snipers, radio, médic, j’en oublie… – aux rôles impeccablement distribués et dont j’observe qu’ils n’ont pas tous, cousu sur leur vareuse, le patch de leur unité.

Nous filmons des hommes couverts, de la tête aux pieds, de faux feuillages de plastique vert et entraînés, en forêt comme dans le désert, aux opérations de libération d’otages façon SAS britanniques (dans une hutte de terre battue, basse, sans fenêtre et simplement percée d’une porte mince, un homme joue l’otage… trois autres jouent les preneurs d’otages… et nous avons même droit, dehors, à une simulation criante de vérité – déploiement… progression accroupie… communication muette et par signes de la main… puis claquements de culasses… tirs à blanc… et le plus mince des « hommes feuille », qui s’était plaqué contre la paroi de la hutte, bondit par la meurtrière, suivi des deux autres et, quelques secondes plus tard, surgissent, hagards, les figurants otages…).

Plus loin, sur un terrain rectangulaire et nu, délimité par des petits drapeaux aux couleurs du Soudan, une autre unité s’entraîne au tir : ils sont encore une dizaine, équipés de fusils d’assaut, allongés pour la plupart sur le sable déjà brûlant et l’un d’entre eux à genoux ; ils visent, à trois cents mètres, presque enterrées dans le sable, des cibles semblables aux épouvantails noirs qu’on plantait jadis dans les champs pour faire peur aux corbeaux ; un officier, en sueur, le seul à être chaussé de rangers noirs et à rester debout, rectifie une position, donne un ordre, prend une note dans un carnet, ajuste l’arme d’un nouveau, l’engueule.

Plus loin, hors de vue du champ de tir, s’activent des dronistes en casquette qui ne me semblent pas moins aguerris que ceux que j’ai filmés depuis trois ans et, notamment, ces derniers mois en Ukraine : les drones (de fabrication chinoise, pas iranienne) sont posés sur une natte de paille multicolore ; la console sur une autre ; le drone s’élève dans un bruit de rotor dont le désert assourdit l’écho et les hommes scrutent, sur l’écran, avec une attention digne des guetteurs du Désert des Tartares ou du Rivage des Syrtes un paysage dont les seuls accidents sont une dune un peu plus haute, une plaque de sable figé, une faille lunaire et accusée par le vent, un arbre mort, un bouquet de ronces brûlées ou une cahute de glaise détruite et aux trois quarts ensevelie.

Des techniciens s’affairent autour d’un générateur placé sous un auvent et dont on refroidit le système, tantôt avec des linges humides, tantôt avec des ventilateurs de fortune, comme si c’était celui d’une centrale nucléaire.

Et, régnant sur ces scènes disparates, allant constamment de l’une à l’autre, se tient un officier élégant, presque raide, mélange de discipline et d’arrogance, qui, quand il n’est pas dans son command-car et traverse l’étendue sablonneuse, joue de son stick comme dans un roman de Kipling : le Commandant Hafiz El-Tag.

Un briefing suivra, dans un hangar immense, posé en plein désert, monté en tôles ondulées qui semblent sur le point de fondre sous le soleil, mais impeccablement climatisé.

La guerre contre les hordes d’Hemetti, dit-il, l’armée soudanaise va la gagner : n’avons-nous pas libéré El Obeid, assiégée pendant deux ans ? chassé les « Forces de Soutien Rapide » de la majeure partie de Khartoum et Omdourman ? repris ou fait exploser les dépôts de munitions qu’ils avaient laissés derrière eux ? n’avons-nous pas repoussé leurs attaques à grande échelle sur Al-Fasher ? et ne détruisons-nous pas, tous les jours, dans la zone d’El Obeid, des dizaines de véhicules de combat passés en contrebande et à grands frais ? sans parler des « Loups du désert », ces mercenaires colombiens qui sont, selon les estimations, entre trois et quatre cents et ont été formellement identifiés dans le camp de Zamzam au Darfour ou, débarquant d’un avion émirati, à l’aéroport de Nyala : n’ont-ils pas, pour certains, refusé de combattre ? et n’ont-ils pas été, pour les autres, éliminés par nos forces ?

Mais, poursuit-il, restent les terroristes que ces bâtards ont sortis de prison quand ils ont pris et occupé Khartoum… Vous savez, n’est-ce pas, comment les choses se sont passées ? C’était au tout début, printemps 2023. Les « Forces de Soutien Rapide » étaient entraînés à la guerre urbaine. Ils ont tout de suite ciblé la prison de Kober où avait été enfermé, avec ses fidèles, le dictateur al-Béchir. Ils ont lancé l’assaut à la mitrailleuse lourde. Forcé les grilles de fer au chalumeau. Fait prisonniers les gardiens. Et ouvert une à une les cellules d’où sont sortis, hagards, en criant « Allah est grand ! On recommence le Djihad ! », des hommes que nous connaissons bien et qui sont des combattants d’Al-Qaïda. Les recruteurs d’Hemetti les connaissaient aussi. Ils les repéraient au premier coup d’œil. Et les ont emmenés dans leurs pick up – direction les camps d’entraînement.

Remis dans le circuit et alliés aux islamistes du Sahel, conclut-il, ces gens sont en train de faire de la vaste étendue qui va de la Mer Rouge à la Libye et au Tchad une redoutable zone de chaos. C’est eux que nous combattons. C’est ça, le sens de cette guerre.

9

Mais on signale une infiltration, à quelques kilomètres de là, dans une bourgade dont je dois impérativement taire le nom.

Le Général Hafiz El-Tag, pas fâché de me montrer que ses hommes sont au taquet, toujours prêts, reçoit le message cinq sur cinq.

Il mobilise illico l’un de ses commandos dont les hommes – treillis sable, gilets tactiques sombres, casques, couteau fixé à la cuisse – s’engouffrent dans deux pick up Toyota Land Cruiser au capot et aux portières repeints aux couleurs du désert et équipés d’un canon sans recul bi-tube, lui-même monté sur un support pivotant lui permettant de tirer à 360 degrés.

Et nous voilà, Marc Roussel, Olivier Jacquin, Gilles Hertzog et moi, assis avec les combattants, cramponnés aux arceaux métalliques, à l’arrière du plateau technique d’un des pick up, le plus grand, qui démarre en trombe.

Le chauffeur, penché sur son volant, nez sur le pare-brise comme ferait un grand myope, suit le tracé d’une piste que nous ne voyons pas.

Un combattant, debout près de lui, scrute l’horizon, une paire de jumelles collées aux yeux et lui adresse parfois quelques mots, ainsi qu’aux hommes de l’arrière, à travers un talkie-walkie.

On passe, sans s’arrêter, devant un village brûlé que la terre a commencé d’absorber et dont il ne reste qu’une ruine, des cercles de suie noire, des tas de branchages et d’épineux jetés, je suppose, sur un charnier.

Parfois aussi, son portable sonne, il décroche et je comprends que c’est la « base » qui, à distance, sans doute grâce à un drone, a un coup d’avance sur nous, signale un détachement ennemi, peut-être un véhicule plus lourd que le nôtre, et recommande une modification légère, voire un crochet, dans l’itinéraire.

Alors, le chauffeur pile, repart et, pendant de longues minutes, les cahots deviennent insupportables.

Le dos cogne sur la ridelle.

On ne sait comment mettre les jambes pour amortir les chocs.

Les hommes qui, près de nous, fumaient ou somnolaient, la kalachnikov entre les genoux, s’accrochent à une sangle tendue, au centre de la benne, que je n’avais pas encore remarquée.

On se prend à regretter, tant les bonds sont violents, la piste invisible de tout-à-l’heure.

Mais, au bout de quelques minutes, on en retrouve une autre, pas très visible, mais qui doit bien être là, sous le sable, car le pick up secoue moins, le sable ne fouette plus les visages et les hommes peuvent retirer le foulard qu’ils s’étaient mis sur la bouche et le nez.

Et puis l’on distingue enfin, apparaissant derrière une dune, on croit d’abord à un mirage, la « bourgade ».

C’est un bloc de maisons carrées, groupées autour d’une minuscule mosquée.

Et c’est, plus irréels encore, car posés dans ce paysage de ruelles étroites, de maisons de pisé et de portes cloutées, deux rectangles de béton gris où sont censés se cacher, selon les informations reçues, des snipers infiltrés.

C’est le même mélange d’habitat traditionnel et de constructions modernes et bâclées que j’avais vu, en 1986, en Éthiopie où j’étais parti sur les traces de Rimbaud au Harrar et avais fini par un reportage sur la famine planifiée, comme dans les années trente en Ukraine, par le Négus rouge Mengistu.

C’est, visiblement interrompu, l’un de ces projets de « villagisation forcée » dont al-Bashir a trouvé le modèle dans cette Éthiopie d’alors et qui, sous prétexte de donner aux villageois des maisons et des conditions de vie plus modernes et plus saines, permettent l’écrasement au bulldozer des habitats ancestraux, puis, sans aucun complexe puisque tout cela est censé être pour la bonne cause, des déplacements massifs de population.

Il y a là, nous accueillant, une unité locale de cette « force conjointe » dont j’entends le nom depuis mon arrivée sans bien voir de quoi il s’agit.

La force conjointe par-ci… La force conjointe par là… Mais personne pour m’expliquer clairement qui se conjoint à qui, à quoi, et pourquoi.

Et, soudain, je comprends.

L’unité locale nous a dit que, le temps que les pick up arrivent, elle a « réglé le problème ».

Nous sommes montés vérifier avec elle, au pas de charge, au dernier étage de l’un des deux immeubles.

Nous sommes entrés dans l’appartement où le canapé renversé, le rideau arraché à sa tringle, des traces de boue laissées par des bottes et des gouttelettes de sang séché sur la chaux du mur près de la fenêtre indiquent, en effet, une bagarre et une « neutralisation » dont on ne me donne pas le détail.

Et, en discutant autour d’un carafon de sharbat, le sirop local, fait de dattes et de tamarin, qui est censé désaltérer en même temps que donner de l’énergie et que l’on sert à même le sol, je comprends donc, enfin, cette histoire de « force conjointe ».

10

Ce sont des membres des tribus Zaghawa, Masalit et Fur identifiables au turban qu’ils portent à la place du béret réglementaire.

Des anciens des groupes sécessionnistes du Darfour.

Le Général Ali Mokhtar, que j’avais déjà vu, quelques jours plus tôt, à Khartoum, avec le chapeau de brousse au bord droit retroussé qu’il a gardé de ses années de guérilla.

Bref, ce sont les survivants, ou les fils, des groupes rebelles que j’avais donc suivis, en 2001, dans les Monts Noubas, puis 2007, au Darfour, quand je documentais les précédentes guerres soudanaises.

Ce sont les ennemis jurés, et que je pensais alors héréditaires, du pouvoir central de Khartoum.

Or le fait est que, reconnaissant dans les colonnes du Général Hemetti les héritiers des « cavaliers à cheval », des « Janjawids », qui ne savaient déjà, à l’époque d’al-Bashir, que sabrer, brûler, piller, ils se sont ralliés – conjoints – à l’armée gouvernementale et ont accepté, en tout cas pour le moment, et sans renoncer à leurs uniformes ni se fondre complètement dans l’armée nationale, de faire cause commune avec Khartoum.

J’observe le Général Ali Mokhtar et les trois commandos qui ont grimpé, quatre à quatre, l’escalier du bâtiment où l’on avait signalé le tireur infiltré.

Je regarde ces hommes qui, le soir venu, à l’extérieur de la ville, dans un oued asséché et pareil à un cirque de cailloux, de ronces et de terre gelée, fraternisent autour d’un méchoui avec les forces spéciales du général Hafiz El-Tag.

Je les écoute évoquer les histoires du temps jadis, quand les uns étaient des guérilleros aux larges cartouchières passées autour de la taille et du cou et les autres des soldats réguliers.

Ce sont mes deux saisons soudanaises qui, à vingt ans de distance, se répondent et, elles aussi, se conjoignent.

Mais ce sont surtout les deux Soudan qui paraissent se réconcilier face à un ennemi commun qui ne connaît d’autre politique que celle de la terre brûlée : d’un côté, le Soudan de Khartoum dont j’ai toutes raisons de croire qu’il est revenu de sa saison islamiste, se rapproche effectivement de l’Occident et respecte comme il se doit cet acquis civilisationnel que sont les accords Abraham ; et, de l’autre, le Soudan de Juba, du Darfour, des Monts Noubas, le Soudan de John Garang de Mabior, le guerillero lecteur de Clausewitz, de Sun Tzu, de Mao, de La guerre du Péloponnèse de Thucydide et de la Bible qui semble sur le point de pardonner.

11

Pardon provisoire ou durable ?

Entente tactique ou venue des cœurs ?

Impossible de savoir.

Une part de moi repense, une dernière fois, à ces Nubas de Kawdah si fiers, il y a 25 ans, de me rappeler que leur nom même, Nuba, viendrait de l’égyptien « Noub », qui signifie « or », donc « peuple d’or », ou « or des peuples » ; et je revois ce moment terrible où, feuilletant, avec un groupe de combattants, l’exemplaire du célèbre livre de photos de Leni Riefenstahl que j’avais apporté avec moi et qui magnifiait leurs aînés, j’avais vu leur commandant blêmir, presque défaillir et murmurer : « regardez ce qu’ils ont fait de nous » – ce sont les photos qu’il montrait, bien sûr ; ce sont les Nubas de légende, bien cadrés, de la cinéaste qu’il me désignait du doigt ; mais ce sont les autres qu’il voulait que je regarde, les vrais Nubas, ceux d’aujourd’hui, avec leurs figures émaciées, leurs haillons et l’interminable deuil dont ils étaient, chacun porteurs.

La même part de moi revient en pensée vers ce Darfour en feu du début des années 2000 où l’on traversait des villages brûlés dont il ne restait que de vagues cendres. Elle revit les récits, que j’avais recueillis, où les Janjawids arrivaient à l’aube, jetaient des torches dans les huttes, défonçaient à coups de masse les hautes jarres de terre cuite, pleines de mil ou de sorgho, auxquelles ils mettaient le feu. Je pense aux enfants que l’on arrachait des bras des mères pour les jeter vivants dans la fournaise, aux femmes violées et éventrées, aux vieux que l’on rassemblait et qu’on achevait à la mitrailleuse. Et je me souviens que tous les témoignages, à l’époque, concordaient sur un point : ces colonnes infernales étaient généralement encadrées par des officiers de l’armée régulière soudanaise…

Pardonne-t-on, donc, cela ? Vraiment ?

Mais, après, il y a une autre part de moi qui se souvient que les combattants du SPLA qui m’avaient accueilli à Kawdah n’étaient pas indépendantistes… Que John Garang, sous son arbre à palabres, avait sorti de la poche de sa vareuse un papier bien plié où étaient imprimés toute une série de cercles, d’ovales et de de flèches censés résumer un plan de réunification du Soudan qui semblait la grande affaire de sa vie… Et je me souviens aussi qu’à la question « quelle est, à la fin des fins, votre solution pour le Darfour ? » le commandant Nimeiry qui avait fait toute la route, avec moi, de la frontière tchadienne jusque dans les zones les plus lointaines libérées par la guerilla, m’avait répondu, la dernière nuit, tandis que nous prenions un peu de repos sur nos nattes dépliées : « en tout cas pas la sécession ; nous ne sommes pas pour l’indépendance mais pour une formule d’égalité fédérale à l’intérieur d’un Soudan démocratique, laïque, basé sur le principe de citoyenneté et opposé à un fondamentalisme islamiste qui est contraire à l’esprit de l’Afrique ».

Peut-être en sommes-nous là…

Je ne suis sûr de rien, mais c’est possible.

Et, de toutes mes forces, j’ai foi en cette « force conjointe »…

12

« Ma journée est faite, disait Rimbaud, je quitte l’Europe. »

Moi, c’est le contraire. Ma nouvelle journée soudanaise est faite et c’est en Europe que je rentre et dans cette nouvelle Europe que sont les États-Unis d’Amérique.

J’y rapporte ce nouveau paquet d’atrocités, d’images ineffaçables, de ténèbres, de scènes et d’anecdotes dont il me faut, désormais, rendre compte.

Mais je rapporte aussi un pari sur une coalition de volontés qui, à l’intérieur du pays et, j’espère, demain, à l’extérieur, commencerait le cercle infernal que je vois tourner, et tourner encore, autour de ce peuple, depuis mes reportages de jeunesse.

La première, dernière et plus insupportable des injustices, disait Hannah Arendt, n’est-elle pas celle qui vous fait naître en un lieu du monde plutôt qu’en tel autre ? celle qui vous condamne à ce que votre misère, vos larmes, vos cris, votre supplice, demeurent presque fatalement sans écho ?

L’idée m’est odieuse.

La seule perspective qu’il puisse y avoir là une forme de destin et, chez les occidentaux, de résignation me révolte.

Et, peut-être parce qu’il se fait tard, et dans le siècle et dans ma vie, je veux croire, cette fois, que la raison, l’intelligence et la révolte de l’esprit l’emportent sur la folie meurtrière.

Cette terre recrue de sang et de souffrances, ce Soudan aux anciens parapets à la civilisation plus haute encore que celle des pharaons, ce peuple allié et ami, méritent mieux que le silence assourdissant et complice qui, depuis des décennies, entoure sa tragédie.

Dans cet univers en train de se défaire et où il faut, plus que jamais, comme disaient Les Grecs, voir le monde comme s’il était une seule Cité, dans cette région de la planète où se croisent les civilisations et se coalisent les empires de la mort, le Soudan occupe, de surcroît, une place géopolitique à part entière et essentielle.

Refuser d’entendre cela serait une honte et une faute.

Ouvrir les yeux sur ce que nul ne veut voir depuis trente ans est un devoir.

Action suit.