Quand j’étais étudiant en médecine, j’ai fait de nombreux stages à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Je traversais chaque jour la rue de Lutèce sans me douter qu’à cet endroit précis s’élevait, au Moyen-Âge, une grande synagogue. Au XIᵉ siècle, les Juifs de Paris vivaient au centre de la capitale capétienne, dans l’Île de la Cité. La communauté y était nombreuse et organisée, elle possédait une synagogue, une école, et un cimetière situé à proximité de la jonction entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Saint-Germain, au niveau de l’actuelle rue Pierre Sarrazin. Les Juifs participaient à la vie économique de la ville, exerçant comme marchands ou artisans. En 1163, quand l’évêque de Paris, Maurice de Sully, pose la première pierre de Notre-Dame, les Juifs ont déjà leur propre synagogue à quelques mètres de la future cathédrale. Deux mondes se côtoient : l’un promis à devenir le symbole éclatant de la chrétienté, l’autre discret, ancien, enraciné dans la ville. Mais alors que la cathédrale traversera les siècles, la synagogue, elle, ne survivra pas.

En 1182, Philippe Auguste décide d’expulser les Juifs et de confisquer leurs biens. L’année suivante, en 1183, la grande synagogue de la Cité est transformée et devient l’église Sainte-Madeleine, avec l’accord de l’évêque Maurice de Sully. Quinze ans plus tard, en 1198, Philippe Auguste rappelle les Juifs, conscient de leur indéniable rôle dans la vie de la cité. Ils retrouvent alors leurs maisons, leurs commerces, mais pas leur synagogue qui ne leur sera jamais rendue. Malgré ces épreuves, la communauté se reconstitue et connaît un véritable âge d’or intellectuel. De grandes autorités rabbiniques y enseignent, comme Rabbi Ye’hiel de Paris dont les gloses apparaissent régulièrement dans les Tossafot, ces commentaires du Talmud rédigés par les disciples de Rachi et leurs successeurs. Des étudiants viennent alors de toute l’Europe pour étudier à l’école de Paris. Rabbi Ye’hiel, qui succède au rabbin Yehouda Sir Léon, forme toute une génération de maîtres, parmi lesquels Rabbi Itz’hak de Corbeil – le Semak – et Rabbi Meïr ben Baroukh de Rothenburg, dit le Maharam, deux figures majeures du judaïsme médiéval. Mais cette émulation intellectuelle va bientôt tourner au cauchemar. En 1236, un Juif converti au christianisme, Nicolas Donin, formule trente-cinq accusations contre le Talmud. Trois ans plus tard, en 1239, ces griefs sont présentés à Grégoire IX. Convaincu par ces accusations, le pape décide d’intervenir et envoie des instructions officielles aux évêques de France, d’Angleterre, de Castille, de León, aux rois de France, d’Angleterre, d’Aragon, ainsi qu’aux responsables dominicains et franciscains de Paris, leur ordonnant de faire saisir tous les exemplaires du Talmud et d’ouvrir une enquête.

Pourtant, seul le royaume de France donne véritablement suite à cet ordre, sans doute parce que le roi Louis IX (futur Saint Louis), très soucieux d’affirmer sa piété, se montre particulièrement réceptif à ces accusations. C’est à Paris, plus qu’ailleurs en Europe, que la menace contre le Talmud va se concrétiser.

Pour comprendre la portée de cette mise en cause, il faut rappeler ce qu’est le Talmud. Cette œuvre monumentale, compilation du savoir des traditions du peuple juif, rassemble l’ensemble des interprétations de la Torah ainsi que l’élaboration de la loi juive transmises de génération en génération. Il existe deux Talmud. Le plus ancien est le Talmud de Jérusalem, rédigé vers 380 après J.-C. Le second, le Talmud de Babylone, a été élaboré à partir des enseignements de Rav Ashi (vers 376-427) et de son disciple Ravina, puis complété jusqu’au VIᵉ siècle. Cette version comprend 63 traités, soit environ 2711 pages recto-verso. À raison d’une page étudiée chaque jour (daf yomi), il faut environ sept ans et demi pour parcourir l’ensemble. Cette étude est au cœur de la transmission et de la chaîne du savoir dans le monde juif. Dès lors, on comprend la gravité des attaques portées contre le Talmud à Paris : elles visaient bien plus qu’un livre, elles menaçaient le cœur même de la vie spirituelle et intellectuelle des Juifs.

Selon ses accusateurs, le Talmud contiendrait des passages blasphématoires, contraires à la morale et hostiles aux Chrétiens – accusations d’autant plus absurdes que le Talmud est avant tout un corpus de textes de loi et de discussions rabbiniques destiné à encadrer la vie religieuse des communautés juives. Sur le fond, il est vrai que le rapport au divin diffère profondément dans les deux traditions, mais cela relève du débat théologique et ne saurait en aucun cas justifier la condamnation ou la destruction d’un livre. Or les juges qui le condamnèrent n’avaient ni la connaissance de son histoire, ni l’accès à l’esprit dans lequel il fut rédigé, ni les méthodes critiques permettant d’en apprécier la portée. Leur lecture se fit à travers des extraits biaisés fournis par Nicolas Donin, et fut largement façonnée par les préjugés et le zèle religieux de leur temps. Dans ces conditions, le Talmud ne pouvait qu’être voué à la condamnation. Mais derrière le procès d’un texte, c’est toute une mémoire, une tradition et une communauté qui étaient visées.

L’histoire nous enseigne combien ce type de dérive est dangereux ; il transforme un désaccord théologique en sentence irrévocable, un livre en ennemi, une communauté en cible. C’est pourquoi il est d’autant plus urgent de le dénoncer aujourd’hui, alors que, en France comme ailleurs, nous assistons à une inquiétante résurgence de l’antisémitisme. Aux violences et aux discours de haine s’ajoutent désormais des formes plus insidieuses de stigmatisation, comme le boycott universitaire et culturel visant des artistes, des chercheurs ou des institutions en raison de leur identité juive ou de leur lien avec Israël. L’histoire du procès du Talmud nous enseigne que lorsque la liberté de penser, d’enseigner et de créer est attaquée, ce sont toujours la culture, le savoir et, au fond, l’humanité entière qui s’en trouvent menacés.

Le 3 mars 1240, les manuscrits du Talmud sont saisis dans toutes les demeures de la communauté juive de Paris. Quelques mois plus tard, en juin, s’ouvre la célèbre Disputation. Quatre rabbins sont sommés de défendre le Talmud devant la cour royale et de nombreux théologiens chrétiens : Rabbi Ye’hiel de Paris, Rabbi Judah ben David de Melun, Rabbi Samuel ben Salomon de Falaise et Rabbi Moïse de Coucy. Malgré leurs courageuses plaidoiries, le verdict est sans appel. En 1242, des charretées entières de manuscrits talmudiques, des centaines de volumes copiés à la main, fruits de générations d’étude, sont brûlées sur la place de Grève, l’actuelle place de l’Hôtel-de-Ville de Paris – un désastre culturel et spirituel. Dans ses écrits, Rabbi Meïr ben Baroukh de Rothenburg décrit le désarroi de sa communauté devant les parchemins consumés par les flammes. Le scribe Kresbia ben Itz’hak ha-Nakdan, en achevant en mars 1243 sa copie du Mishné Torah de Maïmonide, ajoute à la fin du manuscrit[1] ces mots qui expriment la douleur du moment : « En ces derniers temps, dans Paris, la ville de sang [ir haDamim], nombreux sont ceux qui se dressent contre les paroles des sages. » L’expression « ville de sang », empruntée au prophète Ézéchiel (22, 2), qui déplore les iniquités de Jérusalem, devient ici une poignante image de la persécution subie par les Juifs de Paris.

Devant l’impossibilité d’étudier le Talmud, la communauté fait appel au pape Innocent IV, qui accepte de rouvrir le dossier en 1247. Mais le Talmud est de nouveau condamné. De nouvelles sentences tombent encore en 1248, puis en 1253, cette fois directement de la main du roi Louis IX ; des rabbins sont même emprisonnés.

Face à la menace qui ne cesse de s’accroître, Rabbi Ye’hiel finit par quitter Paris. Vers 1260, il part pour la Terre d’Israël avec un groupe d’élèves et fonde une école talmudique à Saint-Jean-d’Acre (Akko), alors sous domination croisée. Rabbi Ye’hiel incarne à la fois la grandeur intellectuelle du judaïsme parisien et la tragédie de son exil. Son départ symbolise la fin d’un âge d’or. Après lui, la communauté juive de la Cité entre dans le cycle des expulsions et disparaît peu à peu du paysage parisien.

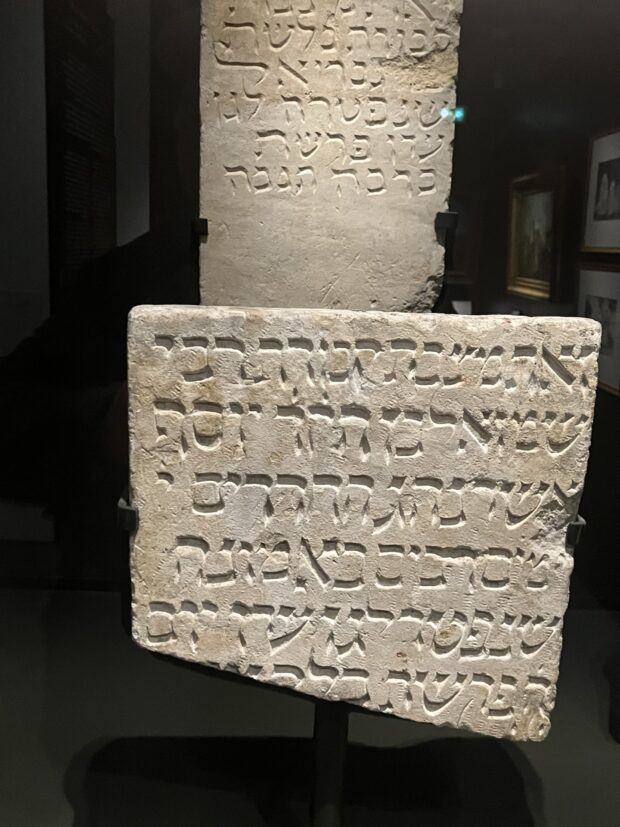

L’histoire aurait pu rester à jamais ensevelie. Mais un matin de 1849, dans les caves de la librairie Hachette, les ouvriers chargés de sa rénovation tombèrent, en creusant, sur des pierres inhabituelles. En grattant la terre, ils virent apparaître des fragments de stèles, gravés de lettres hébraïques encore parfaitement lisibles malgré les siècles. À mesure qu’on les sortait de terre, c’est tout un cimetière médiéval qui semblait ressurgir : près de quatre-vingts stèles funéraires. Ces pierres avaient dormi là pendant plus de cinq cents ans, témoins silencieux d’une communauté effacée depuis la dernière expulsion de 1394 par Charles VI. Le lieu même de la découverte n’est pas anodin : comme un clin d’œil de l’histoire, c’est dans une maison vouée aux mots et à la mémoire, la librairie Hachette, que ces lettres hébraïques ont reparu, faisant remonter à la surface la voix d’une communauté longtemps réduite au silence. Dans une cave pleine de poussière, la mémoire juive de Paris resurgissait, gravée dans la pierre. Louis Hachette, conscient de l’importance de cette trouvaille, fit don des stèles au musée de Cluny. Aujourd’hui, une partie d’entre elles sont exposées au musée Carnavalet et au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.

Ces stèles sont parmi les seuls témoins matériels de la communauté juive médiévale de Paris. Il faudra attendre la Révolution française pour que les Juifs obtiennent en 1791 la citoyenneté française et puissent de nouveau s’installer officiellement à Paris. C’est en 1822 qu’une première grande synagogue publique, rue Notre-Dame-de-Nazareth, ouvre enfin ses portes.

Lors d’une récente visite au musée Carnavalet avec mon fils, nous sommes tombés devant ces stèles funéraires médiévales. À côté figurait cette inscription : « Ces pierres tombales, ou stèles, proviennent d’un cimetière juif situé sur la rive gauche de Paris, dans le quartier Saint-Michel. Leurs inscriptions sont en hébreu, la langue parlée par les Juifs. »

Cette inscription m’a paru étonnante : si les Juifs priaient et gravaient leurs stèles en hébreu, ils parlaient dans la vie quotidienne la langue de leur temps, le français médiéval. L’hébreu était la langue sacrée, celle de la prière et de l’étude, mais leurs voix, dans les rues de la Cité, résonnaient comme celles de tous les Parisiens.

En observant ces lettres hébraïques gravées sur les stèles présentées au musée Carnavalet, j’ai pensé aux milliers de manuscrits réduits en cendres six siècles plus tôt. On a voulu détruire les mots, mais les pierres, elles, ont survécu pour rappeler une mémoire que rien ne peut effacer…

[1] Manuscrit d’un exemplaire complet du Mishné Torah de Maïmonide – Cambridge University Library, MS Add. 1564. Le colophon indique : début le 8 Av 5002 (juillet-août 1242) et fin le 2 Adar II 5003 (mars 1243). Kresbia Ha-Nakdan a également ajouté à la fin du manuscrit un texte intitulé Perek Tsorfati, de Moïse de Coucy, un des quatre rabbins convoqués à la disputation, ce qui prouve qu’il était bien informé de la situation française.

Feus ( ?) les Juifs de France, autrement dit d’une France viable ( ?), que ne travaillait plus qu’un antisémitisme ordinaire, dixit le garde des Sceaux de François Mitterrand, cette France de l’après-réhabilitation d’Alfred Dreyfus dont André Citroën disait non sans ironie qu’elle ne haïssait pas les Juifs « plus qu’il n’est absolument nécessaire », feus les Juifs républicains, dis-je, citoyens d’une République, certes en voie d’islamisation, mais pas encore arrivée à destination, n’étaient pas embourbés dans les pièges d’un procès de fourbes où il leur est demandé de prouver leur appartenance au genre néohumain, j’allais dire préhumain, en se dissociant catégoriquement de la riposte d’Israël après en avoir dénoncé avec la dernière énergie les crimes imprescriptibles contre l’humanité.

Ce n’est pas l’amalgame entre les Juifs des Nations, d’une part et, d’autre part, un conflit dit israélo-palestinien que l’Internationale hamassiste a TouRISTiquEMENT requalifié en génocide à Gaza, qui est antisémite, mais bien plutôt la délégitimation d’une guerre défensive contre l’ennemi de l’humanité ayant pour effet pervers de légitimer le PIR de ce que nous sommes.

Et si, au lieu de prouver notre innocence comme cet assassin que ne lâche pas le lieutenant Columbo avant que, confronté aux preuves irréfutables de son crime presque parfait, il n’éprouve une sorte de soulagement amer à passer aux aveux, nous nous limitions à qualifier avec exactitude les crimes de nos accusateurs sans marcher sur des œufs de poule mouillée ?