C’est une voix surgie de la part sombre et lumineuse de ma jeunesse. Lumineuse car l’auteur de ce roman De silence et d’or, Ivan Butel, est le fils d’un homme, Michel Butel, qui fut jusqu’à sa mort, en 2018, l’un de mes amis les plus chers. Et sombre parce qu’avec son frère d’âme, Pierre Goldman, il fut l’une des inspirations du personnage de mon premier roman, Le Diable en tête, dont la charge noire, quand je le relis, me terrifie encore.

Mais l’heure n’est pas à la mémoire. Car c’est du fils qu’il s’agit et de ce livre étrange et beau qu’il a fait paraître, il y a quelques mois, aux éditions Globe.

« Cha », son héros, fut membre des Grapo, organisation maoïste espagnole de sinistre mémoire qui, contrairement à ses analogues français, franchit le pas du terrorisme. Devenu tétraplégique après une grève de la faim en prison, il s’est métamorphosé en champion de natation, multimédaillé aux Jeux paralympiques de Sydney et naissant ainsi une seconde fois.

Mais voici que surgit, à Vigo, ville de la façade atlantique de l’Espagne qu’il n’a jamais quittée et qui fut donc le théâtre de ses deux vies successives, un jeune narrateur qui gagne sa confiance et enquête sur ce passé dont il avait cru se défaire comme on jette à l’eau une bague.

Des regrets ? Oui, bien sûr, des regrets. Et même le dégoût de ce que l’on appelait alors, avec tant de criminelle frivolité, la « lutte armée ». Mais pas de repentance. Pas de demande de pardon. Et un mutisme évasif et mystérieux qui semble celui d’une Pythie empêchée.

On sent un homme doux, mais demeuré secrètement radical. Dialecticien redoutable mais désormais taciturne et refusant à la justice des hommes qui, au demeurant, ne la demande pas, la comédie de la contrition.

Nous avons, avec Michel, connu des personnages de cette sorte. Nous les avons pratiqués quand ils étaient latino-américains, un peu dostoïevskiens, et avaient les polices aux trousses. Nous avons plaidé, quand ils ne passaient pas à l’acte, pour leur terrible désir d’absolu. Et les voilà qui, l’enquête du fils poursuivant les chimères du père, remontent des tréfonds et brouillent à nouveau toutes les pistes.

Ivan Butel parle, mais j’entends la voix de Michel. Ivan écoute le silence du Cha mais c’est Michel que je vois, là-haut, avec sa crinière blanche des derniers jours, qui annonce un âge de lumières noires que notre génération a vu venir mais n’a pas su conjurer. L’horloge du temps s’est-elle définitivement détraquée ? Et quand ? Il faudrait, pour le savoir, lire ensemble les romans du père et du fils.

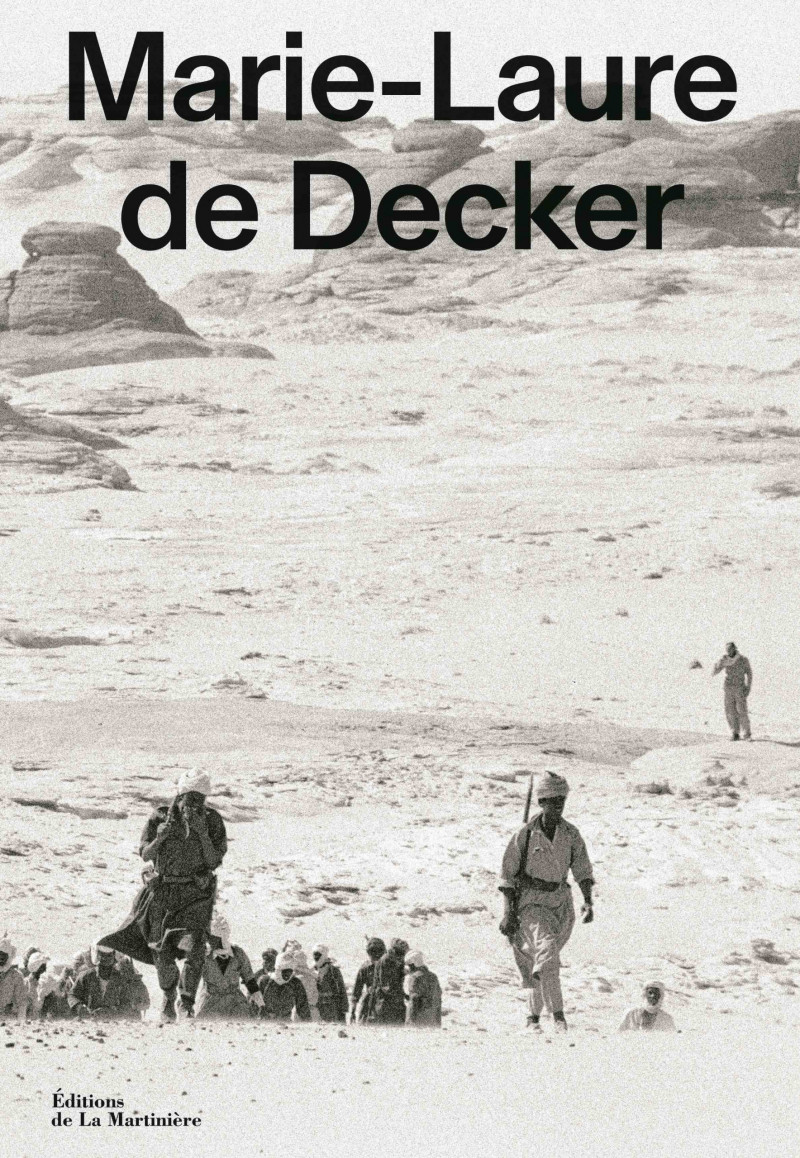

J’ai connu Marie-Laure de Decker à l’époque (1974) où, avec Michel Butel, nous créions un quotidien (L’Imprévu) dont elle était la photographe. Elle est morte il y a juste deux ans, à Toulouse, et c’est à la piété d’un fils, Pablo Saavedra de Decker, qu’elle doit, elle aussi, de ressusciter à travers une exposition à la Maison européenne de la photographie. Elle était hardie et belle. Sans concessions, et infiniment gracieuse. Elle fut photographe de guerre au Vietnam mais avait été, avant cela, mannequin chez Madame Grès. Elle passa un an chez les Toubous d’Hissène Habré mais ne dédaignait pas de fréquenter Giscard d’Estaing quand elle voulait des papiers pour ses amis Black Panthers. Elle était éprise d’un activiste chilien qui aurait pu être le frère du Cha d’Ivan Butel – mais le jour où le « social-traître » Mitterrand, qui venait d’être battu par Giscard mais comptait bien reprendre le dessus dans tous les théâtres de la vie, accepta de me donner un texte pour le premier numéro de L’Imprévu à la seule condition que ce soit elle, Marie-Laure, amie du jeune Giscard, qui prît son portrait de Une, ce jour-là, donc, elle fit, en riant beaucoup, le voyage de Latche. Et puis quand vint le temps des dégrisements heureux et des révolutions glacées, quand l’anti-impérialisme pavlovisé céda la place à un humanisme concret, quand on troqua enfin l’amour fanatique du genre humain contre l’amour de ces humains-ci ou de ceux-là, elle élut le peuple wodaabe qu’elle alla, chaque année, presque jusqu’au bout, photographier dans le sud du Tchad.

Car l’essentiel c’était, évidemment, son œil. Il voyait tout. Entendait tout. Peu de photographes ont, comme elle, percé la transparence secrète d’un visage humilié de Soweto. Peu ont eu cet art de donner à voir, sans la dire, la vérité embusquée d’une scène d’enterrement conduit par Augusto Pinochet. Et si grand était son pouvoir qu’il y avait en elle – j’en fus, une fois, le témoin – l’effroi du « peintre des batailles » voyant revenir le spectre des prisonniers d’un camp de rééducation, au Mozambique, dont elle avait pour ainsi dire éternisé le supplice.

Elle était de la race de Lee Miller par son goût d’être là quand surgit la bête de l’événement. Elle était de celle de Margaret Bourke-White par son endurance physique inattendue dans ce corps d’elfe ravissant. Et ses portraits d’Orson Welles, Duke Ellington ou Man Ray avaient la qualité de ceux d’Édouard Boubat, qui partageait avec elle le service photo de notre Imprévu.

Marie-Laure de Decker : son nom, grâce à Pablo et Balthazar, ses fils chéris, demeure.