Foucault avec Nietzsche

I. Il y a une tornade Nietzche et, comme la foudre, elle frappe sans prévenir, elle renverse tout sur son passage et survolte la frêle figure sur laquelle elle s’abat. C’est sous cette imprévisible dévastation qu’il faut lire les Cours, conférences et travaux de Michel Foucault qui viennent de paraître et que nous devons aux soins de Bernard E. Harcourt sous la responsabilité de François Ewald[1].

Présentation impeccable et bouleversement assuré. Avant toute tentative de tirer un sens plausible de cette ample moisson, tâchons de dire l’essentiel : il y a dans les réserves des manuscrits de Foucault, des visages du philosophe absolument surprenants, extérieurs aux écrits publiés et aux thèses galvaudées depuis trente ans. Si Foucault a justement avoué qu’il n’écrivait des livres que pour comprendre ce qu’il ne savait pas encore, il y a des papiers égarés de sa main qui avouent, inscrivent et même ressassent des affirmations qu’il a toujours sues et qu’il n’a jamais pourtant commencé à dire. Je l’affirme avec une forte conviction : il y a dans ce seul volume, au milieu de tant de publications sur tous les autres champs du savoir qu’il a voulu arpenter, une sorte de contre-chant et de renversement latent qui mérite toute l’attention. Si peu lié que je sois à cette aventure intellectuelle, je garde au moins cette liberté d’alerter qu’il existe encore un saut à faire pour atteindre, ne serait-ce qu’un soit peu, la complexité du « cas Foucault ».

Et pour cause : Foucault a pris sur lui le poids du nihilisme. Nous n’en avons toujours pas fini avec le nihilisme. Foucault, sous les noms de critique, d’histoire, de généalogie, d’archéologie, de souci de soi a donné des méthodes de conduite pour jouer avec les logiques les plus implacables du nihilisme, et d’abord dans le savoir. Voici qu’il reste plus encore, et peut-être plus décisif : le nihilisme lui-même, brutal, extrême, celui dont on ne revient pas. On aurait pu croire que ce fut le rôle de la maladie de faire endurer ce poids du néant. Mais la maladie est muette et Foucault a gardé une écriture en réserve pour approcher autrement la mort, l’ivresse, la folie et en tirer un théâtre. Ce sont ces feuillets de damnés que ce livre place entre nos mains.

On lisait dans un article fameux, écrit en hommage à Jean Hyppolite, en 1971 : « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », une proposition qui pouvait laisser interdits les lecteurs les plus aventureux de l’époque : « risquer la destruction du sujet de connaissance dans la volonté, indéfiniment déployée, de savoir[2]. » Cette fantasmagorie n’était pas seulement énoncée pour laisser désarmés les historiens, les phénoménologues de l’ego, les existentialistes de la liberté, les marxistes naturellement « humanistes »… Elle résumait le résultat sans concession d’une expérience sur soi sur les traces de Nietzsche. C’est de celle-là que nous entretiennent les papiers rassemblés dans cet ouvrage. Nul doute : elle appartient au champ de la destruction et s’efforce de s’y maintenir. Il me semble qu’elle s’adresse à nous encore plus qu’aux contemporains de Michel Foucault. Voilà qui est déjà remarquable.

On s’est laissé tromper par le ton détaché d’une lettre de 1967. Foucault s’y déclarait fasciné chez Nietzsche par « une morphologie de la volonté de savoir dans la civilisation européenne qu’on a laissée de côté en faveur d’une analyse de la volonté de puissance[3]. » Par son opposition frontale à Heidegger, ce déplacement d’accent a fait date. Encore faut-il remonter à la proposition nietzschéenne qui l’inspire : « Périr par la connaissance absolue pourrait même faire partie du fondement de l’Être[4]. » Ce Foucauld de l’Être est absent de nos répertoires. C’est précisément parce qu’il n’y appartient pas qu’il est secret et déroutant, secret comme les papiers retrouvés des années 50, et déroutant par ses spéculations sur le dieu Pan, sur la mort des dieux et la toute-puissance de la philologie.

On ne pourra pas lire ce livre en se contentant de la ligne des travaux publiés ou des enseignements enregistrés. Lisons-le plutôt pour nous libérer d’une action intellectuelle qui a dominé son époque, et accéder à une note plus intime et plus poignante, une note qui nous permette de distinguer un certain Michel Foucault et le « foucaldianisme » dont notre auteur s’est d’ailleurs lassé le premier.

II. Le Foucault des développements sur Nietzsche est un découvreur d’Enfers et c’est à ce titre que je le distingue des Foucault des prisons, des Foucault des asiles, du Foucault des luttes de la Gauche prolétarienne. Car c’est une chose de conquérir des zones interdites par les jeux de la domination, c’en est une autre d’échapper aux a priori cognitifs et aux limites édictées à la connaissance. Foucault s’est fait, pour finir, le représentant des enfers réels, mais sa jeunesse s’est occupée des enfers de la vérité. Ce souci de raison le rend unique parmi les défenseurs des droits. C’est pourquoi il nous intéresse encore.

Le dossier comporte des cours à Vincennes, des conférences durant les tournées américaines et des notes personnelles des années 50. On a trop dit que le Nietzsche de Foucault était celui des travaux philologiques et des Considérations inactuelles. La lecture de ces pages révèle une vraie circulation dans le corpus édité et inédit de Nietzsche[5]. On est plus frappé par la discrétion des lectures du Zarathoustra et l’usage assez peu philologique, mais inévitable pour l’époque, des éditions contestables de la Volonté de puissance.

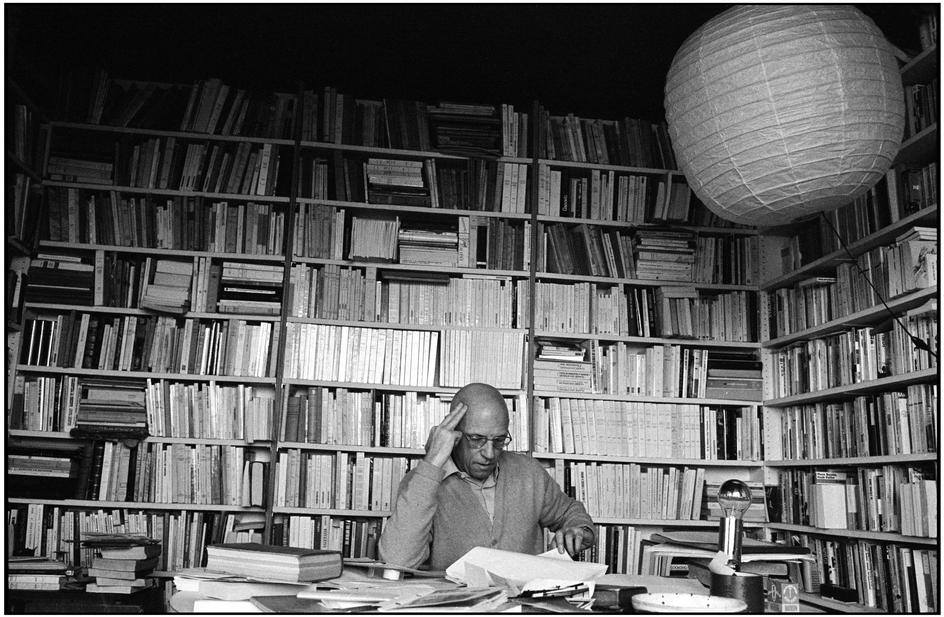

Il en résulte un Nietzsche historien et critique de l’histoire, mais tout autant extatique et possédé par le dieu de l’ivresse. Il est vrai que Nietzche poète et surtout musicien est absent et l’Éternel retour n’est pas celui des voyages en Suisse ou en Italie, mais celui qui donne accès à la singularité de l’événement dans la bibliothèque où s’active le chercheur. Foucault n’a pas rencontré le Nietzsche de l’Iter italicum, pas même celui des troubadours de la Gaya Scienza, il s’en tient à un Nietzsche plus laborieux, qu’il évoquait déjà brutalement en ouverture de l’article liminaire de 1971 : « La généalogie est grise ; elle est méticuleuse et patiemment documentaire. Elle travaille sur des parchemins embrouillés, grattés, plusieurs fois récrits[6]. »

Foucault n’est pas descendu plus bas que Bâle et peut-être est-ce être peu nietzschéen que s’en tenir à ce climat alpestre. Mais s’en plaindre, c’est manquer le point cardinal : Foucault est pressé, il veut toucher au cœur les maîtres de l’époque, l’hégélianisme de Jean Hyppolite et la phénoménologie de Husserl, ses premiers maîtres. Le Foucault philosophe paraît ici en plein. Il restera, dans sa légende, celui qui a protesté pour faire entrer l’histoire dans la pensée. Mais il a aussi son moment purement ontologique, et c’est précisément dans ce recueil érudit qu’on le trouve.

III. Dans le cadre du débat avec Derrida, qui avait dénoncé le risque d’un « totalitarisme structuraliste », Foucault se demandait dans une lettre : « Pourquoi faut-il que l’historicité soit toujours pensée comme oubli[7] ? » Cette question, qui est autant une provocation, trouve sa relève dans le livre. Car si d’historicité il est question, cette historicité est soumise à une question plus radicale qui mobilise des ressources que ne feront qu’effleurer les publications sur Nietzsche, jusque dans le texte fondateur de 1971. L’historicité exige plus, pour s’élever au rang de question métaphysique, qu’un éloge du pouvoir critique de la généalogie et de sa rupture supposée avec la métaphysique des significations linéaires, selon le motif d’un tout sauf une « philosophie de l’histoire[8] ». Pour aller au fond, elle exige d’entrer dans la question de l’Éternel retour, rien moins : « Le sens historique, c’est le savoir du recommencement éternel des multiplicités aléatoires[9]. » Aucun autre texte n’en saisit pareillement la nécessité. Pour la raison simple, que c’est dans ce sous-sol que Foucault avoue que lui-même cherche une métaphysique, une « métaphysique de la volonté » ! Cette métaphysique fera sans doute déchanter ceux qui veulent arrêter leur souci de Foucault au souci de soi.

Reprenons le cheminement : il commence avec une interpellation de l’Origine de la Géométrie de Husserl alors interrogée par Derrida. Imaginons un instant l’énoncé de ce mot d’ordre à Vincennes en 1969 : « interroger non plus la forme ou le contenu de la science, mais la volonté de savoir ». Il poursuit ainsi :

« Cette provenance de la vérité n’a rien de commun avec ce sol originaire que Husserl devait chercher plus tard du côté des arpenteurs grecs. Ce que Husserl cherchait, c’était la constitution de cet horizon de rationalité que les mathématiques n’ont cessé d’explorer dans un climat de rationalité pure. Il s’agit de briser cette confiance que la connaissance peut avoir en elle-même ; de la référer, non pas à l’essentiel de sa structure intérieure, mais à l’irrégularité du désir qui l’investit[10]. »

Et le paragraphe de s’achever ainsi : « Pas de recherche des fondements. » Le rasoir nietzschéen est passé par là. En 1969, Foucault cherche ce désir dans le corps. Mais plus finement, un passage raturé se risque à une extension majeure, avec l’idée d’un « corps des choses, des institutions, des hommes ». Il peut alors conclure : « la généalogie interroge le corps du monde et non pas les figures initiales de l’esprit[11] ». Si Jean Hyppolite s’éloigne, la chair du monde selon Maurice Merleau-Ponty se rapproche. Mais ce qui sombre définitivement, ce sont les « grandes unité historico-transcendantales », les « grandes organisation téléologiques ». S’impose, à leur place, le « théâtre des forces »[12].

Foucault se croit alors « révolutionnaire » et le fait savoir : « Nous sommes à l’époque de la stratégie révolutionnaire » :

« À l’époque où ce que nous sommes n’est plus à comprendre ni à rassembler dans la forme de totalités spirituelles ou dans la forme de cette destination transcendantale qui surplombent l’Occident, mais à comprendre et à disperser en systèmes aléatoires divers qui sont autant de formes de domination[13]. »

Voici Nietzsche associé à la biologie de l’aléatoire dans la ligne de François Jacob[14] ! Fini les « métaphysiques de la mémoire[15] » ! Foucault peut porter alors le jugement le plus synthétique de cette série d’énoncés : « Le sens historique, c’est le savoir du recommencement éternel des multiplicités aléatoires[16]. » Comment mettre plus radicalement fin au matérialisme historique ? Et pourtant, l’Éternel retour était loin d’être « le dernier rempart de la bourgeoisie », comme le dénonçait aimablement Sartre, il permettait la plus rigoureuse définition du dessein généalogique : « l’histoire telle qu’elle prend fonction dans le jeu entre instants et Éternel Retour[17]. »

Sur ce « jeu », pas un mot dans le texte de 1971 ! Foucault veut bien publiquement proclamer qu’il ne se repère sur « aucun absolu[18] », mais de là à fonder sa méthode sur l’Éternel Retour, il y a un pas qui ne sera pas franchi. Il suffira de se déclarer ouvertement « antiplatonicien[19] ». L’histoire se retrouve définie comme « contre-mémoire », on y déploiera « une toute autre forme du temps[20]. » Là-dessus le texte se tait. Tout le reste appartient au « carnaval[21] » …

On arrive alors au seuil de la profondeur. Après un éloge discret de l’oreille comme sens dionysiaque (« L’oreille, c’est ce pour quoi il n’y a pas d’écriture. Conjurer le grapho-centrisme », on voit qui est visé), on lit cette conclusion sans appel :

« Telle est la généalogie : le savoir de cet être que nous sommes ; être, entendu comme la discontinuité d’événements qui retentissent mais sans laisser de trace ni de graphisme ; être qui ne peut jamais être ressaisi comme un trésor enfoui en nous-mêmes ou comme l’image visible du dieu, mais comme ce qui n’est déjà plus là et ne pourra jamais que revenir[22]. »

En somme, Foucault n’a pas congédié la question de l’être, mais il l’a soumise à une pensée plus haute, qui est celle du retour. C’est la philosophie des douze coups de minuit et la leçon suprême de Zarathoustra : toute joie veut l’éternité. Comme le dit Foucault, qui rompt d’un coup ainsi avec quelques insolences gauchistes : « Substituer à la question du lieu où l’on parle, la question de l’instant où l’on parle[23] ». Qui se tient sur cette arête ?

IV. Le Nietzsche de Foucault a une force unique : il saisit l’ennemi dans sa place forte. La philosophie s’est identifiée à la construction d’une théorie de la connaissance. Au lieu d’ajouter une nouvelle variante à ce dispositif, il suffit de proposer une philosophie sans théorie de la connaissance. Cette philosophie a un nom, c’est la philosophie de la volonté de puissance. Volonté de puissance est le nom du congé donné à l’arsenal de la connaissance et, en conséquence, la volonté de savoir, conçue comme chapitre d’une théorie de la volonté[24], sera seule habilitée à continuer le discours de la philosophie, par-delà les artefacts de la théorie de la connaissance, et au premier chef au-delà de la vérité née de la connaissance.

Entend-t-on le fracas de ce qui tombe alors ? Phénoménologie, structuralisme, herméneutique, tout ce qui tient de l’homoiôsis et de l’ordre du bien, et surtout de la donation de sens[25]… Foucault s’approche froidement des limites du pensable : Kant, Husserl, Heidegger n’auront pas constitué la voie pour s’arracher aux dilemmes du savoir, mais plutôt « la possibilité d’une connaissance qui se déploie dans l’espace du secret, de l’interdit, du dévoilement, de la transgression[26]. » La méchanceté de la connaissance c’est son inscription de dehors de la dualité du sujet et de l’objet et de la bonhommie de ses prétendues limites : « La connaissance libérée du rapport sujet-objet, c’est le savoir[27]. » Il ne restait plus qu’à conclure une conférence donnée à MacGill en 1971 :

« Nietzsche montre que la volonté de puissance, c’est la non-vérité de la vérité, qui fait être la vérité comme non-vérité[28]. »

Si la pensée du retour a cette conséquence, l’on comprend qu’elle n’est pas un appendice de la critique nietzschéenne du kantisme, ni une poussée esthétisante pour faire pièce à l’Erlösung promise par le Parsifal de Wagner, mais la promotion d’un risque intellectuel insensé chez un chercheur d’abord voué à la psychologie scientifique, aux archives, à l’argumentation historique. Que le dessein de nouer les mots et les choses repose sur un tel risque, quel laboureur des épistémé pouvait en avoir une conscience un peu éveillée ? Et pourtant Foucault ne lâche rien :

« La condition pour qu’il puisse y avoir un discours qui n’affirme pas le vrai, c’est l’affirmation de l’Éternel Retour[29]. »

On ne peut formuler une philosophie de l’événement qui se soucie moins des mobilisations du progressisme. Mais le pas d’après est pire, puisqu’il consiste à relier un tel culte de l’événement à… la vieille métaphysique de la volonté. Comment éviter d’en revenir à un cartésianisme d’École ? En l’arrachant aux facultés d’un sujet pour en faire une volonté de l’événement :

« Volonté du multiple, et d’un multiple infiniment multiplié par lui-même : puisque la moindre identité, le moindre même se trouve indéfiniment multiplié par le retour. […] Pur événement de connaître, qui achève le nihilisme et coupe en deux l’histoire du monde[30]. »

Nous sommes toujours en 1971 et l’histoire du monde se sépare en deux. En réalité, c’était la vie intellectuelle de Michel Foucault qui entrait dans sa deuxième moitié. Il lui restait à expérimenter « qu’il y a dans la connaissance absolue quelque chose qui frappe de mort[31] ».

V. Plutôt que d’épiloguer sur cette césure, je voudrais pour finir ouvrir un autre dossier présenté par l’ouvrage. Il s’agit de papiers dispersés datant des années 50, lorsque Foucault n’est pas encore Foucault, mais où déjà il expérimente la puissance critique de Nietzsche. Ce Foucault initial n’est pas seulement saisissant pour ses innovations conceptuelles, il l’est par un engagement extrême qui ose des formules qui le sont tout autant : « La philosophie n’est plus un discours, mais des expériences à la fois illuminantes et mortes[32]. » Ce Foucault d’avant le discours mérite toute notre attention. Il y a dans la philosophie un moment d’« évanouissement orphique[33] ». Et pourquoi donc ? Parce que connaître c’est détacher les yeux « de la communauté panique avec l’être où coule le sang et où circule, sans limites, à travers toutes limites, l’horreur[34]. » Ce détournement, telle est la représentation. Ainsi entendue, elle ne peut être qu’un théâtre, c’est -à-dire cette « beauté, offerte au regard, d’un être pressenti dans son pouvoir terrifiant[35] ».

On sait que Foucault lisait à cette époque Bataille et Leiris, mais ni l’un ni l’autre, dans leurs radicalités respectives, n’ont fait porter par priorité leur enquête anthropologique sur le fait cognitif, même pas encore le Nietzsche de la Naissance de la tragédie. Le tournant de Foucault est là : porter au jour un fait de connaissance qui se tienne par-delà toute critique, toute dialectique, un fait de connaissance dans sa puissance initiale, une connaissance qui ne connaît encore rien, mais qui, dans l’absolu, déjà connaît. Un mot en résume l’éblouissement : la mort de Dieu, non pas la mort du Dieu qui ressuscite, mais :

« cet événement constant, ininterrompu et absolument originaire par lequel toute connaissance a été rendue possible, et celle-ci singulièrement, que Pan lui-même est mort[36]. »

Derrière la formulation paradoxale en son paganisme foncier, nous touchons à des vérités rarement atteintes : si Jésus ressuscite, c’est en transformant en connaissance, c’est-à-dire finalement en une mort perpétuée, l’arrachement initial constitué par la mort de Pan. Le Christ s’impose comme l’acte de représenter la parole-limite qui commence tout savoir : Pan est mort, mais le Christ ressuscite pour lui. Le philosophe renonce à cette substitution. Qui a su cela avant Foucault, sinon Rabelais qui, reprenant dans le Quart Livre l’épisode de la mort du Grand Pan, en fait l’annonce de la mort de Jésus. Mais maître de son savoir, il achève l’apologue, en suspendant en un effort suprême l’espérance de faire ressusciter le Dieu mort[37] ? On connaît les pages éblouissantes de Foucault sur Rabelais, on savait moins qu’il l’avait accompagné jusque-là. Comme lui, il sait qu’il n’y a pas une seule représentation, surtout quand elle prétend être comique, qui ne soit celle d’une mort de Dieu sans relève[38].

La philologie de Foucault se sera ainsi vouée à tous les « dieux renaissants », mais s’ils reviennent toujours, ils ne ressuscitent plus. Quand Nietzsche se proclame à la fois Christ et Dionysos, recoud-il la fracture ? Foucault pour sa part se refuse à y voir une réconciliation, mais plutôt une « forme solitaire de souveraineté[39] » qui comportera son moment sophistique. On se rapprochera alors de la déraison et de cette forme de « bêtise » qui y fonde son horizon propre :

« Notre rocher de bêtise apparaît pour ce qu’il est : terre obscure et privée de dieux, née pourtant de ses dieux morts, construite de leur squelette, mais détournée de leur vie et de leur mort par la mort et la résurrection d’un Dieu qui n’a d’autre vérité, d’autre essence ou secret que leur absence[40]. »

Ce Foucault pythique désarçonnera les fidèles de son style clair, surtout lorsqu’ils auront compris que ces paradoxes vertigineux sont la seule approche un peu sérieuse du travail du philologue. Mais combien d’heures de bibliothèques et d’archives il a fallu à l’auteur pour parvenir à ce constat glacial et à cette propagation du savoir en dehors des sentiers d’une vérité domestiquée par des méthodes et des résultats ? Philologie ? Vraie philosophie à coups de marteau, c’est-à-dire un « langage meurtrier du langage théogonique, mais aussi bien langage thaumaturge qui restitue la parole des dieux, et dieux intérieurs au langage. » Il faut sans doute avoir beaucoup fréquenté Georges Dumézil pour être parvenu à une conscience philologique de cet ordre. Tombent alors les langages de la nostalgie ou de la promesse, Michel Foucault y insiste, pour faire place au langage pur du savoir, avec ce bilan : « l’imminence et le détour du divin[41]. » On y reconnaîtra les notes d’Hölderlin sur Antigone.

Être philologue pour un Foucaldien, c’est donc être bête jusqu’au moment où l’on cesse de l’être, ce qui est très supérieur à toute affirmation de l’intelligence par elle-même. C’est exactement l’inverse du cheminement de l’érudit qui, à force de ne faire que lire, finit par croire. Tel est le retournement qui, pour Foucault, conduit à la vraie critique, qu’il appelle, pas pour rien, la « croix du temps[42] » : s’y mêle le regard d’être les dieux et de les perdre à force de les voir, instant dionysiaque qui renverse la philologie en gai savoir, qui consiste toujours à se tenir face au socle des dieux et en maintenir la place vide. Nietzche avait renversé la proposition mélancolique de Sénèque (« Ce qui fut philosophie est devenu philologie ») en ce nouvel énoncé : Philosophia facta est quod philologia fuit, la philosophie est devenue ce qui fut philologie, comprenant enfin qu’elle n’est jamais la première parole[43].

Foucault répète ainsi dans son intégralité l’instauration philologique de l’humanisme, au risque même d’accorder, contre les certitudes à venir du Livre de la nature selon Galilée ou de la Sola fides selon Luther, un moment décisif… à l’hermétisme ! L’hermétisme est appelé à jouer à plein contre l’herméneutique :

« La Parole en effet n’est pas le lieu où la vérité se dévoile comme une ouverture, l’espace d’habitation des intelligences. C’est au contraire cette part nocturne du discours où elle se recèle dans une fermeture qui bannit toute intelligence pour n’élire que des initiés. […] Il s’en faut donc que les routes de l’hermétisme nous conduisent à la Vérité, qu’elle soit comme Découverte, comme Salut, comme Béatitude. Elles nous perdent au contraire, et si elles ont promis au Profane de tels repos en son sommeil, elles éveillent au contraire l’initié du rêve de la Béatitude à la justice sanglante des Récompenses[44]. »

Et Michel Foucault de citer alors les voies égyptiennes de l’Alchimie, l’orphisme dans sa rigueur et les formes de l’initiation pour mieux définir la force de son assaut contre la représentation par le secret[45] ! Le Foucault occulte est né et il séjournait dans ces pages oubliées.

VI. Foucault est un allié fort, mais redoutable. Il enchaîne des attaques, tout aussi féroces, tout aussi informées et tout aussi inachevées. C’est comme un frisson qui se propage et qui ne rencontre aucune fièvre définie. C’est le foucaldianisme comme irritation et comme génialité. Personne n’est obligé de le suivre, mais personne n’aura le droit de l’ignorer. Le voici maintenant partisan d’une « Métaphysique du vouloir », aussitôt dégagée d’une philosophie de l’énergie ou de toute forme d’exaltation lyrique du vital, pour ne rien dire de l’éthique de la volonté d’ascendance cartésienne, « qui toutes se résignent à l’inertie philosophique d’une positivité acceptée », positivité de la science, positivité du réel, de l’esprit, de la vérité :

« La métaphysique du vouloir ne s’adresse ni à la vérité ni à la positivité, mais à l’espace vide de la manifestation où la positivité et la vérité prennent leur visage[46]. »

Et la sentence tombe : « Une métaphysique du vouloir est l’expérience philosophique qui rend inutile une phénoménologie […][47]. » S’ensuit une spéculation qui semble bien inspirée de Fichte, même si elle se tient à distance de la réflexion[48], dans la mesure où elle distingue les contenus d’une pensée d’une part, et le plan de manifestation qui ne reposerait que sur la décision pure de la volonté. : « Et cela s’appelle vouloir au sens où l’essence est décision, i. e. lacération, déchirement, application tranchante de la lame ». Nous avions un Foucault hermétiste, le voici maintenant décisionniste.

On ne saurait trop s’engager dans cette direction trop inachevée pour lui imposer une conclusion définitive. L’essentiel est cependant dit : arracher la positivité à tout fondement, « éther de l’esprit » ou « flux transcendantal du devenir[49] ». Et frisant alors un véritable actualisme (« la philosophie du vouloir, c’est la métaphysique en acte »), Foucault déclare être arrivé aux limites de la métaphysique occidentale, quand elle rencontre la pensée que Schopenhauer appelait « orientale » :

« Sa condamnation comme Unphilosophie <non-philosophie> constituerait en soi une présomption, si cette philosophie du vouloir qui repousse la philosophie occidentale n’avait été de tout temps sa vocation infernale et le vertige de sa propre perte, sous le visage rassurant de la liberté[50]. »

Cette vocation infernale achève la pars destruens de la pensée de Foucault. Qui peut pronostiquer la pars construens qui demeure ouverte ?

VII. Le Foucault « infernal » est apparu au détour d’une page énigmatique qui met à nu la revendication occidentale à la liberté, mais pour en dévoiler l’oubli en faveur du seul jour serein de l’apparence voué à l’objectivation des phénomènes. Le jeu théologique entre liberté et vérité qui s’ensuit ne reposera que « dans l’oubli total de la griffure du vouloir[51] ». La phénoménologie aura porté en elle « les marques de son invalidation imminente », par cette nuit qui entoure sa prétention à l’originaire[52]. Ces propositions pouvaient sembler folles en 1953. « L’instant arbitraire d’une répétition[53] » nous impose de les prendre au sérieux.

Elles auront en tous les cas rendu accessibles une nouvelle histoire de l’Enfer comme fabrique du vrai, ce qui n’est pas rien. Après avoir cité la fameuse exclamation virgilienne, reprise par Freud dans L’interprétation des rêves, Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, il continue en esquissant ce qui pourrait constituer l’épistémologie des descentes infernales :

« Mais si la psychologie doit prendre la mesure de l’Enfer, ce n’est pas pour trouver, par une autre voie, le chemin qui mène à l’Olympe. La mesure de l’Enfer doit être prise pour elle-même. Flèche lancée vers la nuit, vers le cœur de la Terre. […] On ne peut plus philosopher qu’à partir de la nuit, par un bond à partir de l’abîme du non-savoir, sans retour à l’homme ni excuse humaniste : on ne peut philosopher qu’une fois toutes les patries perdues[54]. »

Foucault en cet instant est passé très près de Dante ou du moins d’une lecture nouvelle de son Enfer, une lecture où ce n’est par l’Enfer qui peut penser l’exil, mais l’exil l’Enfer. Il est quand même très curieux de voir Foucault si proche ici de celui qu’il regarde tous les jours depuis le jardin qui porte son nom devant le Collège de France… Leur dialogue, on le voit, ne date pas d’hier et il y avait plus qu’un pressentiment à les lier par une proximité si palpable. Curieusement, un marronnier centenaire s’est effondré, ce printemps dernier, dans la partie symétrique du jardin vouée à l’égyptologie. Un semblable écroulement de frondaison n’a pas eu lieu, ni sur Foucault, ni sur Dante. Notre grand lecteur de Saint-John Perse et de René Char n’annonçait-il pas un autre commencement, poétique cette fois ?

« Libérer la philosophie des limites où l’enferme la réflexion, l’écarter du chemin de retour où l’a placée l’hellénisme, c’est tout à la fois lui redonner la liberté d’être l’absolu commencement poétique du monde, et redonner au monde la liberté, perdue sous la constellation de l’eidenai, d’être, à chaque commencement, libre recommencement de soi-même[55]. »

Celui qui saurait répondre à cette invitation armerait la philosophie pour les temps qui viennent.

[1] CF. Michel Foucault, Nietzsche, Cours, conférences et travaux, Édition établie sous la responsabilité et François Ewald, par Bernard E. Harcourt, Hautes Études, EHESS, Gallimard, Seuil, Paris, mai 2024. Je noterai désormais les références à ce recueil par N.

[2] Michel Foucault, Dits et écrits, édition établie sous la direction de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange, Quarto Gallimard, I : 1945-1975, Paris, 2001, p. 1024. Et encore, dans une ligne plus excessive s’il est possible, mais d’autant plus énigmatique : « La critique des injustices du passé par la vérité que l’homme détient aujourd’hui devient destruction du sujet de connaissance par l’injustice propre à la volonté de savoir », loc.cit. On se demandera cependant quelle est au juste cette vérité détenue par l’homme aujourd’hui. L’effet, en revanche, de sa mise en œuvre est clair.

[3] Dits et écrits, Chronologie, p. 41.

[4] Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 39 ; avec les éclaircissements chronologiques du rapport de Foucault avec cette proposition en N., p. 131 et 260. La traduction ici retenue est d’une radicalité qu’on ne retrouve pas dans les éditions disponibles. Elle met en avant une proposition sur l’Être, alors qu’on peut limiter la formule aux graves périls encourus par le seul individu. Mais Foucault s’explique ailleurs avec force contre la lecture anthropologique de Nietzsche, qui sous-estime le problème de la vérité. On s’en tiendra à sa propre traduction.

[5] On y retrouve, en particulier, la version amplifiée de la conférence prononcée à McGill en avril 1971, déjà publiée dans les Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collègue de France. 1970-1971, Hautes Études, Gallimard, le Seuil, Paris, 2011, p. 195-210.

[6] Dits et écrits, I, p. 1004.

[7] Dits et écrit, Chronologie, 1963, p. 31.

[8] Dits et écrits, I, p. 1020.

[9] N., p. 76.

[10] N., p. 71.

[11] N. p. 72, note a.

[12] N., p. 73.

[13] N., p. 75.

[14] Foucault résume ainsi son accord avec François Jacob : « Il faut penser le vivant comme le jeu calculable du hasard et de la reproduction. », in « Croître et multiplier », Le Monde, 1970, Dits et écrits, p. 971.

[15] N., p. 62, 63.

[16] N., p. 76.

[17] N., p. 22.

[18] Dits et écrits, I, p. 1015.

[19] Dits et écrits, p. I, 1020.

[20] Dits et écrits, I, p. 1021.

[21] N., p. 1021. Faut-il entendre une allusion à Rabelais ? Foucault sera en revanche plus explicite dans son grand texte sur Deleuze, Theatrum philosophicum, de 1970 ; cf. Dits et écrits, I, en particulier p. 966.

[22] N. p. 90.

[23] N. p. 139.

[24] N., p. 180

[25] N., p. 140.

[26] N., p. 146.

[27] N., p. 153.

[28] N., p. 166.

[29] N., p. 185.

[30] N., p. 185.

[31] N., p. 213.

[32] N., P. 214.

[33] N., p. 214.

[34] N., p. 214.

[35] N., p. 214.

[36] N., p. 217.

[37] François Rabelais, Quart livre, chapitre XXVIII, éd. Mireille Huchon, Collection la Pléiade, p. 605.

[38] N., p. 310.

[39] N., p. 218.

[40] N., p. 225.

[41] N., p. 225.

[42] N., p. 226.

[43] N, p. 227 ; Cf. les mises au point très précises des éditeurs, N., p. 261-62 et 319-320.

[44] N., p 237-242. Il est impossible ici de citer l’incroyable développement qui accompagne ces analyses, qui révèle une érudition dans le domaine des sciences cachées, qu’annonçait d’ailleurs déjà les pages sur Paracelse dans Les Mots et les choses.

[45] Et pourtant, la Volonté de puissance promettait un savoir sans secret : « Les choses n’ont pas un sens caché qu’il faudrait déchiffrer. », N, p. 140. Cependant Foucault, dans la ligne d’Aurore, § 432, plaçait le secret parmi les puissances de la volonté de savoir : « Cette méchanceté, c’est celle qui va derrière la surface des choses chercher le secret. », N., p. 141.

[46] N., p. 244.

[47] N., p. 245

[48] Il faut arriver à concilier la proposition selon laquelle « une phénoménologie de la volonté doit se situer paradoxalement dans une réflexion qui s’est d’emblée, refusée à assigner sa place au déchirement du vouloir […] », N., p. 245, et l’affirmation, quelques lignes plus bas, que la métaphysique du vouloir se sépare « de toute forme de réflexion », de type phénoménologique, « qui cherche à remblayer le sol de positivité de toute manifestation ». Ces paradoxes résument la génialité de ces premiers essais qui font porter toute la vigueur de Nietzsche contre les assises de la phénoménologie française.

[49] N., p. 245.

[50] N., p. 247. Je pense qu’il vaut mieux lire « que repousse » et non pas « qui repousse ».

[51] N., p. 247.

[52] N., p. 251.

[53] N., p 252.

[54] N., p. 268-269.

[55] N., p. 283.