C’est de l’allemand !

André Maurois avait profité de son séjour aux États-Unis durant la guerre pour entreprendre une biographie de Proust.

Aussitôt de retour à Paris, il contacta Suzy Mante afin qu’elle lui permette d’accéder aux papiers de son oncle, ce à quoi elle consentit volontiers.

Elle habitait toujours son bel hôtel particulier de la rue Dehodencq près du bois de Boulogne. Elle y accueillit chaleureusement Maurois.

Les archives issues de la succession de Marcel se divisaient alors en deux lots :

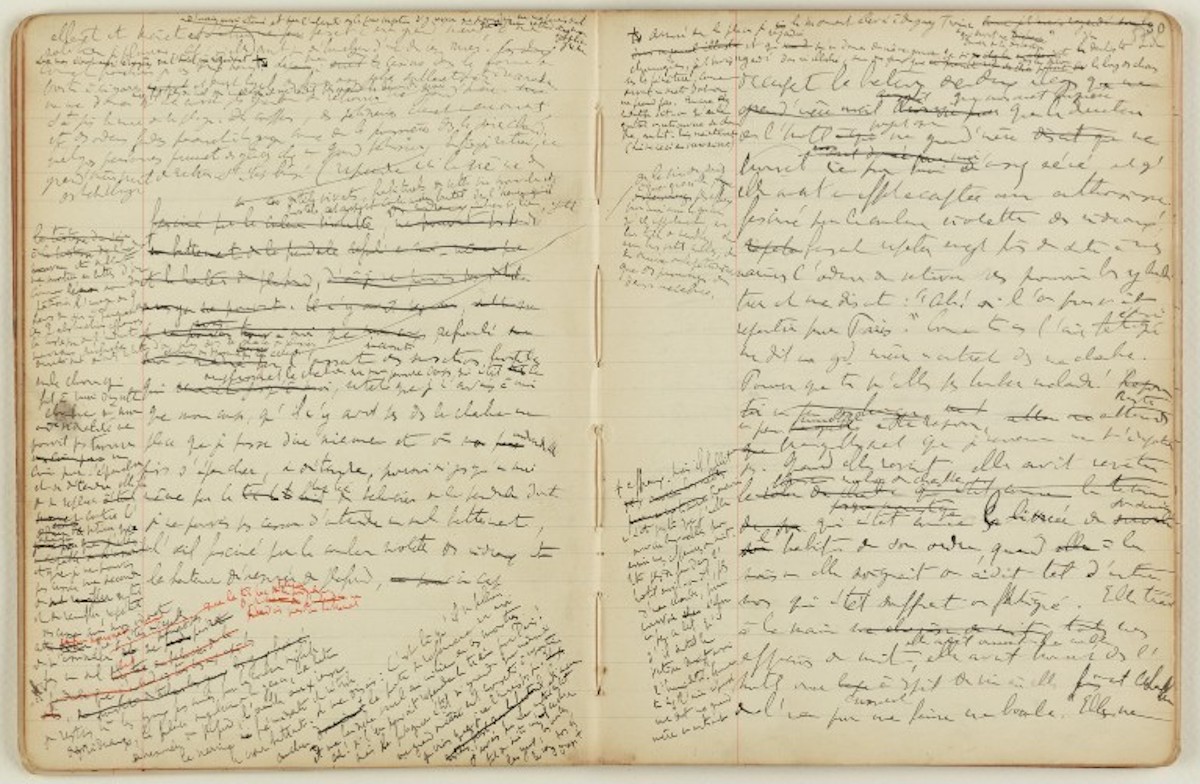

D’une part, ce qu’on appelait le « Manuscrit », c’est-à-dire les cahiers, les dactylographies et les jeux d’épreuves corrigées qui rassemblaient les esquisses et le texte de la Recherche édité par Gallimard – près de deux cents pièces soigneusement étiquetées et rangées tout aussi soigneusement dans la bibliothèque, rue Dehodencq.

D’autre part, un fatras de papiers déposés en vrac dans des mallettes, et remisées dans le grenier de la maison ; des pièces qui avaient suivi Mme Mante durant ses pérégrinations en France sous l’Occupation ; des pièces qu’elle avait renoncé à répertorier, de retour à Paris, découragée par l’ampleur de la tâche.

Cependant elle en avait extrait quatre carnets – de jolis petits carnets de format allongé, façonnés par un papetier anglais dans le style Art nouveau à la mode vers 1900, des objets qui plaisaient à Suzy et qu’elle exposait comme des bibelots dans l’un des salons de la maison. C’étaient les carnets où Proust avait élaboré le plan de son roman.

Paul Brach (le secrétaire de Robert) les avait sûrement déchiffrés, mais curieusement personne n’avait jamais signalé leur existence, ni Pierre-Quint, ni Cattaui, ni Kolb, ni aucun des experts proustiens qui entouraient Suzy.

Toutefois, comme ils provenaient de la succession de son oncle, elle les montra incidemment à Maurois.

Et il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu’il tenait là des documents tout à fait particuliers, qui exigeaient la plus grande discrétion.

* * *

« Seul mérite d’être exprimé ce qui est apparu dans les profondeurs », écrivait Proust dans l’un de ses carnets. « Et habituellement, sauf l’illumination d’un éclair, ou par des temps exceptionnellement clairs, enivrants, ces profondeurs sont obscures. Cette profondeur, cette inaccessibilité pour nous-même est la seule marque de la valeur – ainsi peut-être qu’une certaine joie[1]. »

Voilà comment Proust résumait ce qu’il appelait sa doctrine.

« Peu importe de quoi il s’agit. Un clocher, s’il est insaisissable pendant des jours, a plus de valeur qu’une théorie complète du Monde. Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile – et aussi Zohar », précisait-il[2].

Sefer ha-Zohar, en hébreu le « traité de la Splendeur », le livre-phare de la Cabale compilé au XIIIe siècle par un rabbin espagnol, et traduit en latin au XVIe, quand la Cabale se diffusa dans le monde chrétien.

Maurois n’ignorait sûrement pas la thèse de Denis Saurat, un universitaire qui affirmait que la littérature juive, talmudique ou cabalistique, avait exercé une influence considérable sur Proust[3].

Eh bien, voilà que la mention du Zohar sur le carnet que Maurois examinait permettait de vérifier cette thèse.

Les pharisiens

Durant longtemps, les historiens des religions postulèrent que le judaïsme et le christianisme ne partageaient que la Bible en commun, mais qu’en aucun cas l’Église n’avait pu être influencée par la littérature rabbinique qui succéda à la littérature biblique.

Cependant Renan s’était rendu compte de la fausseté de ce postulat en découvrant que la morale enseignée par Hillel, l’un des plus grands talmudistes, avait manifestement influencé la morale que Jésus enseigna à ses disciples.

« Dans l’histoire des origines chrétiennes, on a jusqu’ici beaucoup trop négligé le Talmud », constatait Renan[4].

Cela dit, il n’appréciait guère la littérature rabbinique – du moins dans sa veine théorique – qualifiée de « scolastique bizarre », « barbare », « absurde ».

Renan portait ainsi sur les rabbins le regard que Proust attribue à M. de Norpois dans son roman, quand il observe des « mandarins déliquescents » comme Bergotte – c’est-à-dire des intellectuels au sens où on l’entendait dans les milieux antisémites au tournant du XIXe et du XXe siècle.

Mais était-ce si étonnant ?

Non.

Nombre de chrétiens portaient déjà le même regard sur les pharisiens, autrement dit sur les érudits juifs qui incarnaient l’intellectualisme tel qu’on le concevait il y a près de 2000 ans.

L’instinct et l’intelligence

Cependant, au sein du judaïsme, il a toujours existé un courant populaire – pour ne pas dire populiste – hostile à l’élite rabbinique décidément trop « intellectuelle » avant la lettre.

Ce courant populaire prit beaucoup d’ampleur en Pologne au milieu du XVIIIe siècle sous la conduite du Baal Shem Tov, littéralement le « Maître du Saint-Nom », le fondateur du hassidisme opposé à la Haskala, c’est-à-dire aux Lumières modernes, les Lumières que l’on enseignait dans les universités allemandes auxquelles les Juifs avaient accès désormais, des Lumières abominables aux yeux des disciples du Baal Shem Tov.

Une grande famille juive finançait le mouvement hassidique, les Zbitkower, dont l’une des branches prit le nom de Bergson – littéralement « fils du Mont », entendez du « Mont du Temple » – quand elle émigra à Paris.

Il s’agissait d’une famille israélite très distinguée, mais qui restait fort pieuse, et imprégnée de hassidisme, ce que le narrateur proustien rappelle à sa façon :

« “Et comment s’appelle-t-il ton ami qui vient ce soir ?

— Dumont, grand-père.

— Dumont ! Oh ! je me méfie.” Et il chantait :

“Archers, faites bonne garde !

Veillez sans trêve et sans bruit.”[5]»

* * *

Henri Bergson, un jeune homme très brillant, normalien, professeur de philosophie au lycée Henri-IV, épousa en janvier 1892, dans la grande synagogue de Paris, Louise Neuburger, une cousine de Marcel, lequel à cette occasion servit de garçon d’honneur à son nouveau cousin, avec qui il était très lié.

Henri faisait beaucoup parler de lui depuis qu’il avait publié son Essai sur les données immédiates de la conscience, sa thèse de doctorat.

Il y remettait en cause l’intelligence humaine lamentablement attristante, décourageante, accablante, pour réhabiliter l’instinct dont dépend la foi, la véritable foi, c’est-à-dire l’élan vital porteur d’une félicité ineffable, pour peu qu’on sache l’appréhender.

Bergson reprenait le discours des grands maîtres hassidiques en l’adaptant à la culture française. Il s’attaquait à la philosophie allemande en particulier, coupable à ses yeux de confondre le temps avec l’espace – ce qui revenait à confondre la vie avec la mort[6].

Dans un pays comme la France, qui souffrait d’un complexe d’infériorité par rapport à l’Allemagne depuis la défaite de 1870, il produisait un anti-intellectualisme lié à un antigermanisme qui eut une influence considérable sur la littérature française de son temps et bien au-delà d’elle.

De l’allemand ou de l’hébreu !

René Boylesve – un écrivain célèbre alors, membre de l’Académie française – fréquentait le salon d’une grande amie de Proust qui essaya de lui faire lire Du côté de chez Swann au moment de sa sortie en 1913. Après l’avoir parcouru, Boylesve en avait conclu : « Ce n’est pas du français. C’est de l’allemand ![7] »

Boylesve se référait tout naturellement à Bergson, son collègue à l’Académie.

Mais il aurait pu aussi bien dire : « C’est de l’hébreu ! »

Toutes sortes de populistes, y compris parmi les Juifs, méprisaient les rabbins pitoyablement penchés sur leurs livres pour préférer le chant, la danse, l’ivresse, toutes choses associées à la dynamique de l’élan vital.

Les rabbins de jadis se métamorphosaient par la force des choses en intellectuels tout aussi méprisables au XXe siècle, sous l’autorité de Bergson, alors que le populisme ne cessait de gagner du terrain. Proust le savait mieux que personne. Son roman rend précisément compte de ce phénomène.

Avec sa prose presque sans alinéas ni ponctuation, à l’image d’une page de la Bible ou du Talmud, Proust incarnait par excellence l’Intellectuel – et ce d’autant qu’il s’intéressait au Zohar.

Quelle horreur ! Le Zohar faisait honte à Maurois. Quantité d’israélites considéraient la littérature rabbinique comme une chose honteuse.

Dans sa biographie, Maurois ne signalait évidemment pas que Proust s’intéressait à une telle littérature. Et ne pas le signaler, dans un tel contexte, c’était se livrer à une falsification.

Et alors ?

Robert Dreyfus aussi s’était livré à une falsification en censurant le courrier où Marcel lui annonçait qu’il aimait un garçon.

Eh oui… Un juif honteux comme André Maurois agissait de la même manière qu’un homosexuel honteux comme Robert Dreyfus.

Il ne s’agissait pas de dire la vérité sur Proust. Les experts qui entouraient Suzy Mante admettaient cet impératif comme s’il allait de soi.

* * *

Maurice Rostand, un cousin de Suzy, avait l’air d’une folle complète, « très efféminé, les cheveux longs, blonds décolorés », précisait Suzy dans ses Mémoires[8]. Cela ne l’empêchait pas de le recevoir.

Elle fréquentait volontiers des homosexuels. La Société des amis de Marcel Proust en comptait un grand nombre. Elle ne l’ignorait évidemment pas.

« À un dîner, se souvenait Suzy, Berl s’adressa à un de mes amis, un homosexuel notoire, et lui dit : “Enfin Monsieur, si vous étiez pédéraste, est-ce que vous aimeriez les petits télégraphistes ?”

Nous étouffions tous. Je lui ai demandé plus tard : “Comment avez-vous pu lui dire une chose pareille ?

— Mais, Suzy, il est arrivé avec une dame !”[9]. »

* * *

Cependant alors, à la fin des années 40, la parution du Journal d’André Gide faisait scandale, notamment dans les pays anglo-saxons où l’homophobie avait rarement été aussi puissante.

Gide rapportait que Proust lui avait confié « n’avoir jamais aimé les femmes que spirituellement et n’avoir jamais connu l’amour qu’avec des hommes[10]. »

Morand remarquait : « Cela étant écrit noir sur blanc, je comprends mal pourquoi Suzy Mante se cache derrière son doigt, quand on parle des mœurs de son oncle[11]. »

Elle n’en démordait pas. Quitte à défier l’évidence, elle soutenait que Marcel n’avait pas eu l’ombre d’une aventure avec un homme. Elle l’affirmait encore à la fin de sa vie, dans les années 80.

Même si elle fréquentait volontiers des homosexuels, elle n’éprouvait pas moins la nécessité de nier l’homosexualité de son oncle, une chose évidemment honteuse à ses yeux.

Il en allait de même en ce qui concernait la judéité, précisément selon le schéma que Proust met en jeu dans son roman.

Suzy fréquentait volontiers des Juifs. Elle aimait beaucoup Cattaui. Elle allait chez les Rothschild. Son avocat, maître Robert Israël, siégeait au conseil d’administration de la Société des amis de Proust. Etc. Etc.

Oui, mais, voilà, elle n’admettait pas que son oncle ait pu s’intéresser au Zohar, une chose tout aussi honteuse que la sodomie à ses yeux.

Elle savait pourtant que c’était vrai. Et alors ? Quelle importance ! Il n’était pas question d’en parler.

* * *

Toutefois elle aurait pu détruire le carnet où son oncle se référait au Zohar, comme elle aurait pu détruire la lettre que Robert Dreyfus lui avait léguée, où Marcel affirmait : « J’aimerais dire à J[acques] B[izet] que je l’adore et à x ou y que je suis décadent[12]. »

Allons ! Elle n’allait pas organiser à son tour un autodafé. Elle n’était pas folle.

Elle savait qu’un jour ou l’autre Philip Kolb – l’éditeur de la correspondance de son oncle – ferait paraître la lettre et le carnet en question. Elle le lui avait promis. Seulement ce serait après un délai de « décence » dont la durée ne dépendait que d’elle.

Kolb n’avait qu’à bien se tenir. C’était déjà beaucoup de lui avoir fait lire cette lettre. C’était déjà beaucoup de lui avoir révélé ce que ce carnet contenait.

L’air de rien, Suzy se comportait comme la cheffe d’une espèce de secte, pour ne pas dire de mafia. Mais, heureusement pour elle, elle était intelligente. Elle pouvait être charmante. Elle jouissait de son pouvoir en femme du monde, en femme élégante, mais pas moins implacable quand les circonstances l’exigeaient.

Philip Kolb

Il avait débarqué à Paris en hiver 1936 – un Américain de 28 ans, étudiant à l’université de Chicago, qui préparait une thèse de doctorat sur Proust.

Après avoir vainement sollicité Paul Morand, puis Robert Dreyfus, Kolb était entré en relation avec Georges Cattaui qui accepta volontiers de le présenter à Mme Mante.

Il s’agissait d’un garçon charmant, brun, d’un physique agréable, parlant parfaitement français, très bien élevé, doté d’une grande séduction quand il consentait à révéler son ironie. Il plaisait beaucoup à Suzy. Il possédait toutes les qualités requises pour lui servir de secrétaire.

Elle allait avoir 33 ans. Ce n’était plus une jeune fille. Elle avait fait trois enfants. Ce fut probablement à ce moment-là qu’elle commença à lire le roman de son oncle.

* * *

Kolb profitait des mondanités auxquelles Suzy le conviait pour enquêter sur la famille de Proust. Ainsi, lors d’un dîner donné rue Dehodencq, il fit la connaissance de Marthe.

« Mme Robert Proust, chaque fois que je lui posais une question sur son beau-frère, n’avait qu’une chose à dire : “Monsieur, c’était un être bizarre”[13]. »

« J’ai interrogé beaucoup de parents de Proust. L’impression était toujours la même : on le voyait toujours dans les salons, on le désapprouvait », signalait Kolb.

Cependant une cousine faisait exception, probablement Mme Roger Sciama, née Hélène Lange, « une cousine qui m’a dit : “Moi, je le trouvais séduisant”. »

« Quand il assistait à des diners de famille, sa conversation faisait impression sur les gens intelligents. Et cette femme était, justement, intelligente », constatait Kolb[14].

Il allait de soi, pour lui, que les gens intelligents comprenaient Proust, et que les imbéciles ne le comprenaient pas.

* * *

Kolb regagna les États-Unis en 1938 afin de travailler à sa thèse de doctorat – une thèse consacrée au problème de la datation de la correspondance de Proust.

Mobilisé en 1941, il avait passé quatre ans dans la marine américaine. Au sortir de la guerre, il avait pu enfin soutenir sa thèse. Et, de retour à Paris, il avait convaincu Suzy de lui confier la mission de publier les lettres de son oncle.

Elle détenait le droit moral sur l’œuvre de Marcel, y compris sur sa correspondance, bien entendu rien ne pouvait être publié sans son accord. Elle en tirait un pouvoir considérable.

L’omerta

Gaston Gallimard, alors, souhaitait établir une nouvelle édition de la Recherche du temps perdu, destinée à la Bibliothèque de la Pléiade.

Pierre Clarac et André Ferré, les éditeurs à qui incombèrent cette entreprise, désiraient avoir accès à l’ensemble du manuscrit, y compris à ce qu’on appelait les « cahiers de brouillon », c’est-à-dire les tout premiers cahiers rédigés par Proust, afin de pouvoir associer à leur édition une étude sur l’élaboration de son roman.

Il s’agissait d’une opération à la fois érudite et prestigieuse. Suzy n’avait aucune raison de ne pas y consentir. Elle ouvrit donc les portes de sa bibliothèque aux éditeurs et à leurs assistants.

Et voilà que dans l’un des cahiers les plus anciens du manuscrit, l’on découvrait d’autres mentions du Zohar liées aux préparatifs du voyage à Venise, sur les traces de Ruskin, dans le roman tel qu’il se composait à cette époque.

« Zohar. Ce nom est resté pris entre mes espérances d’alors, il recrée autour de lui l’atmosphère où je vivais alors, le vent ensoleillé qu’il faisait, l’idée que je me faisais de Ruskin et de l’Italie. L’Italie contient moins de mon rêve d’alors que le nom qui y a vécu. »

Proust précisait : « Les noms, dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées, ils prennent rang dans la série des pensées d’alors en se mêlant à elles, et voici pourquoi Zohar est devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise[15]. »

* * *

Quelle aubaine !

Les éditeurs découvraient quelque chose d’important, et d’intriguant, qui allait pouvoir alimenter un questionnement sur la manière dont Proust avait conçu son roman, d’autant que s’y ajoutait le commentaire associé à la mention du Zohar dans le carnet où il avait établi le plan de la Recherche.

Quelle chance !

Vous plaisantez ?

Les éditeurs, Clarac et Ferré, travaillaient en liaison avec André Maurois. Il n’était évidemment pas question d’exposer une affaire pareille.

Cela allait de soi, là encore.

1. Marcel Proust, Carnets, Gallimard, pp. 101-102.

2. Marcel Proust, Carnets, Gallimard, pp. 101-102.

3. Sur ce sujet, voir Patrick Mimouni, Proust et ses héritiers, 3e partie, « L’épisode manquant », publié en ligne, La Règle du jeu, 6 décembre 2023, laregledujeu.org.

4. Ernest Renan, Vie de Jésus, Les classiques des sciences sociales, p. 13.

5. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 90.

6. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, PUF, p. 102 et suivantes.

7. René Boylesve, cité par Marie Scheikévitch, Portraits et Souvenirs, Entretiens radiophoniques, rediffusé en ligne, franceculture.fr.

8. Suzy Mante-Proust, Souvenirs, dans Proust et les siens, Plon, p. 180.

9. Suzy Mante-Proust, Souvenirs, dans Proust et les siens, Plon, p. 188.

10. André Gide, Journal, mai 1921. Pléiade, p. 692.

11. Paul Morand, Journal inutile, mai 1970, Gallimard, t. 1, p. 398.

12. Marcel Proust, Lettre à Robert Dreyfus, vers le 10 septembre 1888, in Lettres, Plon, p. 80.

13. Philip Kolb, Entretien avec Luc Fraisse, La Correspondance de Proust, PUF, chap. III, réédité en ligne. books.openedition.org.

14. Philip Kolb, Entretien avec Luc Fraisse, La Correspondance de Proust, PUF, chap. III, réédité en ligne. books.openedition.org.

15. Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso. Le document est édité en ligne sur le site de la BNF : editions.bnf.fr. Il est reproduit dans Patrick Mimouni, Entre les lignes : Proust et la littérature juive, 1ère partie, « Le verre de Venise », La Règle du jeu, piblié en ligne, 12 septembre 2018, laregledujeu.org.