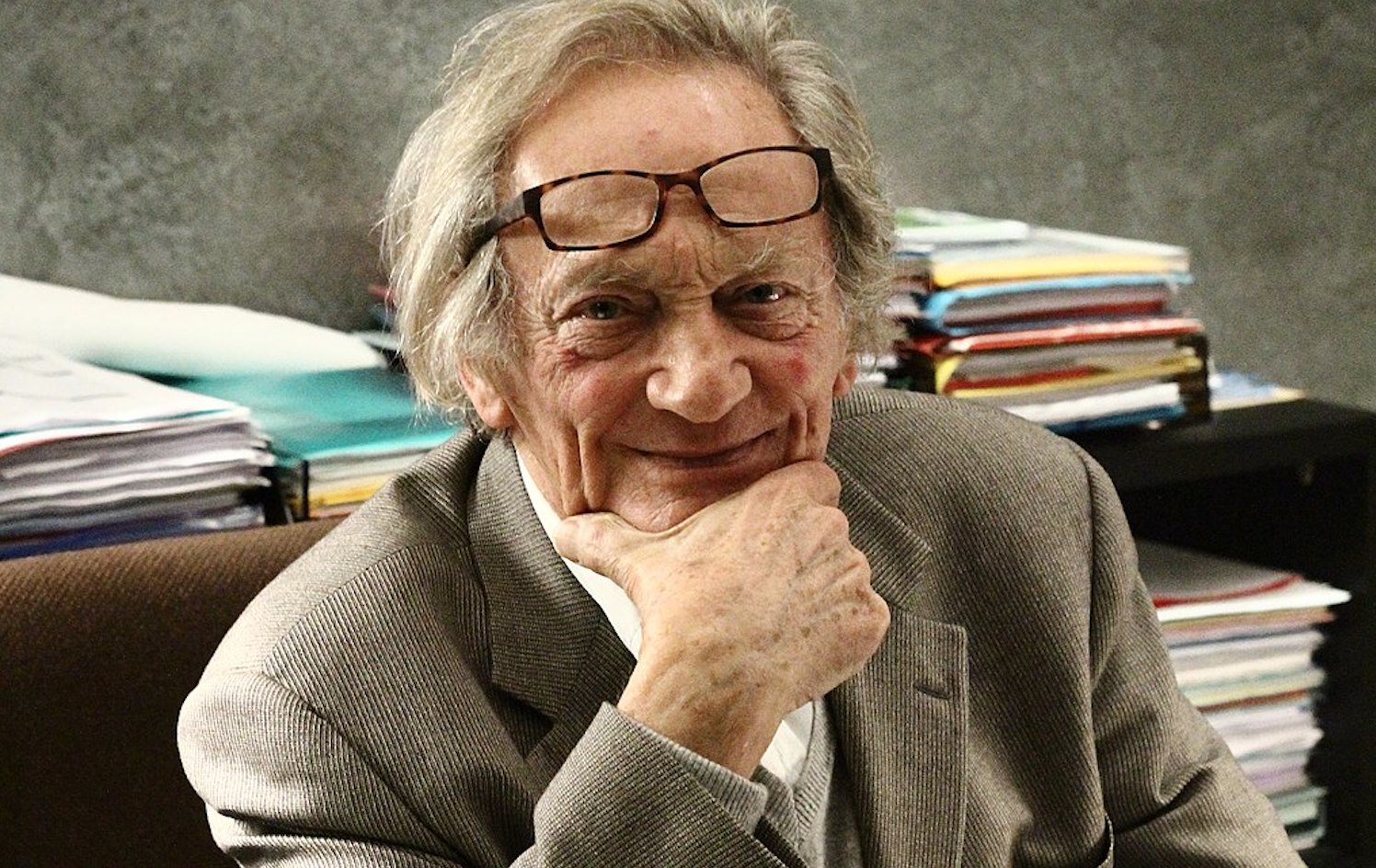

Il avait une voix rieuse qui m’apparaît, ce matin, orangée. Ironique. Distanciée. Un peu acide. Avec cette diction musicale, généreuse et, en même temps, retenue, sans rien en elle « qui pèse ou qui pose », comme disait Verlaine du vers impair. Tesson l’impair. Tesson le singulier. Tesson insoluble dans quelque collectif que ce soit – jusques et y compris les journaux qu’il dirigeait.

Tesson était un trublion. Le mot sonne aujourd’hui désuet. Mais Philippe fut un intempestif dans le Paris de zombies doxiques où il a régné pendant trois quarts de siècle et où la respectabilité se mesurait à la docilité aux pouvoirs et convenances. Car Tesson était désobéissant. Il avait le goût, la passion, de la désobéissance. Pas la désobéissance du pavé dans la mare ou de la rage militante – trop « pair » pour lui. Une désobéissance d’altier. Une insolence stendhalienne, qui ne donnait pas ses raisons. Trublion, oui, avec la nuance légèrement canaille dont l’affuble le suffixe – mais avec, aussi, la vocation éminente du porteur de trouble que Gide prêtait à l’écrivain.

Alors, certes, Tesson n’était pas écrivain. Et il eut cette politesse rare de ne pas prétendre à l’œuvre si couramment réclamée par tous les hommes de lettres. Mais c’est une œuvre de ne pas en avoir. C’est une œuvre d’avoir, comme son ami Paul Guilbert, parti vingt ans avant lui, contenu son talent pour le faire étinceler en milliers de papiers. Il faudrait faire l’expérience. Rassembler ces textes de circonstance. Et les rapporter à la grandeur et décadence de la presse, c’est-à-dire de la parole publique, pendant les soixante-quinze années qu’a duré le magistère secret de Philippe Tesson. Ce serait comme cette fée électricité dont Dufy voulait qu’elle ait l’éclat pétillant du meilleur de l’esprit français.

C’est en 1969 que je rencontre Philippe Tesson. Il m’envoie interviewer Beate Klarsfeld. Puis, deux ans plus tard, je pars au Bangladesh et il me donne ma première accréditation de presse. Il aura donc été mon premier directeur. Le premier à m’envisager. Et le premier pour qui j’ai écrit. Cela peut sembler bizarre, pour un jeune gauchiste, nourri au lait de l’althussérisme. Sauf que l’on a oublié ceci. Combat avait été le seul journal qui, en 1968, contre vents et marées, pendant l’émoi de Mai, continua de sortir et d’être vendu à la criée. Philippe fut le seul de sa sorte à s’élever à la hauteur du moment et à exister devant l’immense courant de perturbation arraisonné par celui qu’il avait effrontément nommé « de Gaulle 1 er ». C’est un fait.

« All the world’s a stage », disait Shakespeare. Tesson, plus que quiconque, le sut. Et lui qui ne s’est pas lassé d’écumer, de ses extraordinaires critiques théâtrales, les colonnes droite (FigMag) et gauche (Canard enchaîné) du paysage français, finit même, passé l’octante, par franchir le Rubicon et devenir directeur d’une salle – le bel et vivace Théâtre de Poche d’aujourd’hui. Le théâtre et la politique, alors ? Eh oui. Tantôt il apprenait, chez Dubillard ou Ibsen, la vérité de la coulisse, de la distance et, aussi, de cette « longue misère » que Baudelaire, insuffisamment théâtreux, reprochait à Satan et qui est le fond des affaires humaines. Tantôt c’est dans les couloirs du Palais-Bourbon, sur les tréteaux de la cour élyséenne ou sur la scène des campagnes électorales qu’il trouvait les personnages, bigger than life, qu’avaient cherchés Jouvet, Gérard Philipe ou Pierre Vaneck. Double méprise. Double vie.

L’homme encore. Une séduction tyrannique. Un charme doucement impérieux. Et le mystère d’une présence perpétuellement fuyante. Il était là, il n’y était plus. Très proche et, soudain, très loin. Un art de la fugue et de l’esquive, un goût de la disparition, alors même qu’il était face à vous. « Poisson soluble », disait André Breton qui donna à Combat quelques-uns de ses derniers articles. « Double équation janusique », eût dit Mallarmé qui aurait pu donner au Quotidien ses « Chroniques de la dernière mode ». Avec, dans le cas de Philippe, un trait supplémentaire que je n’ai connu que chez l’un de ses contemporains capitaux, François Mitterrand : ce retard systématique aux rendez-vous qu’il donnait ; ces déjeuners où il arrivait une heure, au moins, après l’heure dite… D’où vient qu’on l’attendait ? Testait-il son charme et son prix ? Était-ce une maîtrise hitchcockienne de la tension qui devait, comme au théâtre, être toujours de la partie ? Ou bien, encore, l’indiscipline, la gaieté de désobéir aux usages ? Je ne sais. D’autres ont le talent de se faire aimer. Lui eut celui de se faire attendre.

« Il est interdit d’être vieux. » Cette phrase de rabbi Nahman de Bratslav, je la lui ai citée un jour et elle l’a réjoui. À qui mieux que lui s’est-elle jamais appliquée ? Quatre-vingt-quatorze ans d’une incurable jeunesse. Quatre-vingt-quatorze années à renaître sans se lasser. Et quatre-vingt-quatorze années, somme toute, sans prise du temps sur lui. Ce n’est pas Fontenelle que la mort avait « oublié ». C’était une incrédulité quant au temps. Un équilibrisme et une acrobatie avec le temps. Et le temps, longtemps vaincu, roulant sur lui comme une écume… Il fallait bien, un jour, que la vague prît le dessus. La France est un peu plus grise et triste depuis que son chroniqueur funambule a fini par tomber et s’en aller, cavalier seul, dans les rires des nuages et les bris de la mer.