Aux marges de la guerre moderne, tout est lié pour ceux qui s’en font les archivistes au présent, ces transmetteurs de l’histoire immédiate que sont les correspondants de presse, les gens d’images et de medias. At the end of the day disent les Américains, en dernière instance, quand la nuit tombe sur les pays en feu, il y a, globalement résumé, deux façons opposées, chez ces témoins du pire, de voir la guerre, de la vivre, deux façons d’en rendre compte. Auxquelles s’ajustent deux types d’hommes, deux types de « diseurs de guerre ».

Il y a d’abord, mythifiés en grands baroudeurs, les chasseurs de l’extrême, véritables chiens de guerre eux aussi, d’un courage à toute épreuve, fils de Mars et de Charon revus et corrigés par Capra, Gilles Caron et Dan MacCuffin, qui, comme leurs grands aînés, bravent la mort au plus près des combattants, se lovent au cœur des ténèbres, de la peur, de la souffrance, de l’héroïsme des acteurs, pour en ramener l’image iconique, le pur trophée visuel qui résume tout : la tragédie, la folie, l’inanité, le sacrifice des hommes en guerre. Au risque pour eux, à force de défier la Mort, d’être atteints à vie d’une drogue mortelle, le shoot de la guerre, ce show des shows en live sur grand écran mondial, un rock and roll parfaitement démoniaque. Apocalypse now.

Et puis, il y a ceux qui, tout en sacrifiant à la geste guerrière et montrant le feu eux aussi, nous disent par la caméra ou la parole engagée que la guerre se joue moins dans l’affrontement mortel des forces que dans celui des esprits et des valeurs en jeu, moins dans les batailles que dans la résistance de tous, des simples citoyens non moins que des armées, moins dans l’hubris des combats que dans la résolution quotidienne des anonymes sans uniforme que sont les populations de l’arrière tout proche, qui subissent la guerre infâme dans leur chair et leur sang mais ne cèdent pas d’un pouce. Tel est le pari réussi du film, La bataille de Kiev, du réalisateur israélien Itai Anghel, telle est sa beauté à visage humain, son empathie, sa force tranquille.

Cela commence par de l’insouciance à quelques jours du déluge de fer de février. Nul ne veut y croire, peu importe la concentration de troupes russes sur les frontières de l’Est tenue pour une pure gesticulation. Pourquoi agresser l’Ukraine ? Quelle menace pourrait bien représenter la modeste Ukraine, déjà amputée du Donetsk et du Donbass, pour la puissante Russie ? Tout cela n’a pas de sens. Au point qu’Itai Anghel quitte son hôtel la veille de l’ouragan sur Kiev, après une soirée d’adieu en discothèque. Zelensky lui-même n’appelait-il pas à la télévision à ne pas paniquer. « Y a-t-il des chars russes dans les rues de Kiev ? Non. » Alors, restez calmes. Soudain la ville est déserte, c’est la ruée des blindés russes, un raid qui s’approche à toute allure. L’incroyable s’est produit. En ce début de vingt-et-unième siècle, un grand pays agresse sauvagement, sans déclaration de guerre, un pays-tiers qu’il dit frère, pour le libérer soi-disant du nazisme, à coup de chars et de missiles de croisière qui pulvérisent au hasard les habitants de Kiev en pleine nuit ! C’est tellement n’importe quoi, tellement énorme, tellement insensé, que les chauffeurs de taxi eux-mêmes n’ont pas de mots pour dire, devant l’auteur, l’absurde de la situation, leur stupéfaction. Leur stupéfaction, mais pas leur terreur.

Non ! Car un miracle va se produire. Au lieu du sauve qui peut général devant la force brutale attendu par l’ennemi, ce que nous montre la caméra, c’est que, passée la stupeur, tout le monde, à Kiev supposée tomber en 24 heures, se met comme un seul homme à creuser des tranchées, se figer en snipers amateurs dans les étages des buildings, les femmes à servir des Bortsch aux cantonniers improvisés, les étudiants à préparer par milliers des cocktails Molotov façon main. Kiev, qui attend l’assaut russe d’heure en heure, est devenue en quelques jours une nouvelle Madrid à l’aube de la guerre d’Espagne, où toute la population ferait face aux troupes fascistes d’un nouveau Franco. Et les Russes, à leur tour, vont s’y casser les dents. C’est ce que, au ras du terrain, Itai Anghel, cet Albert Londres jovial et inspiré, nous conte avec gravité et parfois humour, quand une rencontre en première ligne dans un paysage dévasté, autour d’un chien errant qui a perdu ses maîtres et en recherche d’autres, se mue en amitié.

Tant et tant de tableaux vivants ! Les soldats sur le pont d’Irbin détruit par leurs soins pour empêcher les Russes d’entrer dans Kiev et qui, sur fond de canonnade, forment une chaîne humaine pour faire passer les enfants par-dessus la rivière. La descente aux enfers dans le métro de Kiev, le plus profond du monde. Ces réfugiés qui quittent leur maison à deux pas de la ligne de front et qui se demandent à quoi bon fermer la grille à double tour et le font quand même. Les blessés de la maternité de Horenka, hier un rêve de lacs et de forêts, faubourg de Kiev en partie, ces jours-là, investie par les Russes, transformée en poste de secours où l’on caresse la tête d’un soldat pour qu’il ne sombre pas dans le sommeil de la mort. Le Basileus orthodoxe de Kiev qui dit « Dieu nous a envoyé le Diable. » La jeune femme qui cherche sur Internet comment mourir en cas de frappe nucléaire. La vieille dame devant sa maison détruite qui a mis vingt ans de sa vie à la construire et ne se lamente pas. L’adepte d’une Église évangéliste qui chante un chant sacré juif pour saluer son nouvel ami israélien. Ce responsable d’un barrage de sacs de sable et de barbelés qui dit : « Nous nous sentons comme Israël, avec toutes ces roquettes contre nos chéries ». Les cadavres des civils assassinés par les Russes en déroute, jonchant les rues de Boucha.

C’est tout ce tissu de faits humains fraternels à l’ombre de la guerre, à l’ombre de la mort, et c’est la victoire miraculeuse du peuple de Kiev sur les forces du Mal, qui se déploient sous nos yeux émus.

La bataille de Kiev se termine sur l’image d’une barricade au bout d’une tranchée interminable, dont les parois sont tapissées à l’infini de cocktails Molotov dans toutes sortes de bouteilles, qui prend l’allure d’une immense cave à vins.

Le film fut diffusé sur la chaîne de télévision israélienne Keshet TV. Slava Ukraini !

Drapé dans sa réplique inexacte du droit, le rattachement à la fédération de Russie des quatre oblasts de ce qui aurait pu être la côte est des États-Unis d’Europe, va permettre à Poutine de renverser le rapport agresseur/agressé lors d’une étape de sa fuite en avant où sa propre défaite paraît de plus en plus inexorable. Désormais, tout échange de tirs entre l’armée russe et l’armée ukrainienne dans l’une des régions où cette dernière tente de rétablir son intégrité territoriale, pourra être assimilé à une attaque sur le sol russe justifiant la riposte.

En d’autres temps, ça eût paralysé les neurones des gardiens de phare sur le Rivage mondial. Nous sommes, de fait, et définitivement, passés à autre chose. Dès le moment où un État membre du Conseil de sécurité des Nations unies s’autorise à pulvériser jusqu’aux premiers principes de l’Organisation, il n’y aura plus de retour en arrière. Vous n’aurez pas le Donbass et Kherson / Et malgré vous nous resterons Ukrainiens / Vous avez pu panrussifier la zone / Mais notre cœur vous n’en tirerez rien !

Nous butons sur un mur des cons internationaux. De fait, nous y fûmes punaisés. La plupart de nos arguments y sont retournés comme des crêpes au Sarrasin truffées de conditionnements pavloviens, parfaitement conscientes bien qu’inconscientes de ce qui leur arrive. Par exemple, la dénonciation d’une frappe aérienne qui a passé par pertes et profits un jardin d’enfants dans le centre de Kyiv, convoque bien malgré elle ces forces manipulatoires dont les éléments se versent d’autant mieux qu’ils ont été déchaînés par une pile de dossiers grandissant à vue d’œil, tel le Haricot magique de Jack l’Éventreur, totem identificationnel planté au beau milieu de la Cour internationale dans l’attente du Contre-Procès de Nuremberg qui conduira enfin le terrible cortège des dirigeants de l’État juif jusqu’aux gradins des accusés. La riposte russe à la contre-offensive zappe la nature du déclencheur de guerre qui recoupe à son tour l’imaginaire incontournable d’une intelligentsia altermondialisée autour de la diabolisation des frappes d’Israël contre tout agresseur patenté. Le repeuplement authentifié dans le Donbass nous pousse à contester une parodie de processus démocratique via laquelle l’autocrate coince les garants de l’ordre international et ce sans qu’ils puissent renvoyer dans les cordes ces réfutateurs du grand remplacement russe, dès lors que ces derniers n’ont jamais fait que pomper le surmoi du Conseil des droits de l’homme, ce bel organe prêt à se prostituer si cela peut servir la formidable stratégie de conquête reptatoire adoptée par l’Insultan déconstitutionnel, grand perdant de la Grande Guerre transformé en victime à perpète d’une ère coloniale (frottement de mains) dont la paternité du système se perd dans la nuit des temps.

L’URSS a soutenu les pires crapules de la seconde moitié du XXe siècle, avant que la Russie ne lui emboite le pas en commanditant quelques tueurs nés parmi les plus fameux des deux premières décades du troisième millénaire. Il était improbable que le dictateur du Conseil de sécurité résistât à la tentation de rivaliser de cruauté avec des délinquants suprêmes ayant couramment recours à des modes de combat privilégiant l’attaque contre les civils, l’usage des armes non conventionnelles, le détournement d’institution politico-judiciaire, et dont la persistance à la tête de leurs États respectifs résonne comme un pied de nez au droit des gens. Poutine attendait juste le bon moment pour monter à l’affront : après que ses vassaux se fussent illustrés comme de grands criminels émérites ; avant, ç’eût été trop tôt ; cela n’aurait pas offert la possibilité d’une comparaison flatteuse — dans son code de valeurs s’entend — justifiant son maintien à la tête de l’Organisation du crime d’État.

Heureusement pour lui, le peuple ukrainien n’a pu faire l’objet d’un processus d’extermination systématique. Si tel avait été le cas, les cendres du président Zelensky ne seraient pas en position de garantir à celles de ses compatriotes une victoire par KO. Nous nous félicitons de la façon dont nous avons négocié notre participation indirecte à leur contre-offensive, par des renforts ciblés et calibrés, conséquents, efficients, nous en voulons pour preuve les points marqués par nos alliés, perdus par notre ennemi commun. Si le martyre des génocides passés avait bénéficié d’un tel soutien, il s’effacerait de lui-même du Livre noir dans lequel se sédimente la spécificité de sa grande scène de crime.

L’État russe ne manque pas une occasion de retourner au bloc de l’Ouest ses quatre vérités. Leur puissance est dotée, la sienne ne l’est pas moins. Dotée de la capacité, contrairement à Hitler, de réduire un peuple à néant, à commencer par celui d’Ukraine. La Grande Rus’ n’a apparemment pas mis en œuvre à son encontre et à la lettre, un génocide. Les charniers sont légion en temps de guerre néomédiévale. Ces mutilations sexuelles caractéristiques d’un virilisme castrateur, elles n’identifient pas a posteriori l’enfumeur des Sbehas, mais bien plutôt les indigènes auxquels Bugeaud infligerait une punition outrancière, démesurée, aussi déshumanisante que celle qui l’avait fait chuter à l’échelle de l’évolution. La Gestapo torturait avec délice les membres de la Résistance ; elle en déporterait aussi, or le refus de distinguer entre les rescapés des camps de concentration et d’extermination selon qu’ils y avaient été envoyés pour acte de résistance ou en raison de leur arbre généalogique, serait l’un des grands scandales, ou refoulés, ou impensés consubstantiels à notre réconciliation nationale. Alors oui, je ne vous attendrai pas pour me remettre moi-même le nez dans l’en deçà des apparences trompeuses. J’y retracerai un bruissement de couloirs détourné en vue d’atteindre aux inavouables objectifs d’une clique de purs salauds. Ce faisant, je ne fournirai pas à l’ignoble Poutine la même victoire judiciaire qui, avec les juges d’un Sanhédrin antique, frappait le diffamateur d’une peine équivalente à la sentence dont l’accusé eût fait l’objet s’il avait été jugé coupable des actes que ce dernier lui imputait. Je ne mérite pas ça. Lui non plus, — pour une explication de texte, ne comptez pas sur moi.

Au cas où j’aurais omis de vous le marteler, vous ne me verrez pas de sitôt hitlérifier Vlad le Fade.

Toutefois, s’il m’en prenait l’envie subite, je ne m’exténuerais pas à réfuter l’argument selon lequel le maître du Kremlin jouirait d’une aura galvanisante capable de soulever des armées à la pelle.

Le fanatisme qui, pour le coup, entourait le Führer non feint d’un Reich authentique, n’assurerait sa survie politique et physique que jusqu’au moment où la désagrégation de ce nimbe protecteur amorcerait une accélération irréversible.

Y a-t-il encore en Russie des responsables, des hauts gradés, qui font fi du pouvoir criminel du tyran et de ses oligarques et qui n’hésitent à se remettre aux services de l’intelligence ? Ils devraient se rappeler du sort de Richard III, le tyran qui voulait prouver d’être un méchant et qui haïssait les plaisirs frivoles. Ils ne devraient pas oublier les mots de Shakespeare qui accompagnent cette pièce historique :

« If you do sweat to put a tyrant down, You sleep in peace, the tyrant being slain; If you do fight against your country’s foes, Your country’s fat shall pay your pains the hire »

[Si vous transpirez de peur pour abattre le tyran, vous dormirez en paix, quand le tyran sera égorgé;

Si vous vous battez contre les ennemis de votre pays, les biens de votre pays paieront le salaire de vos peines]

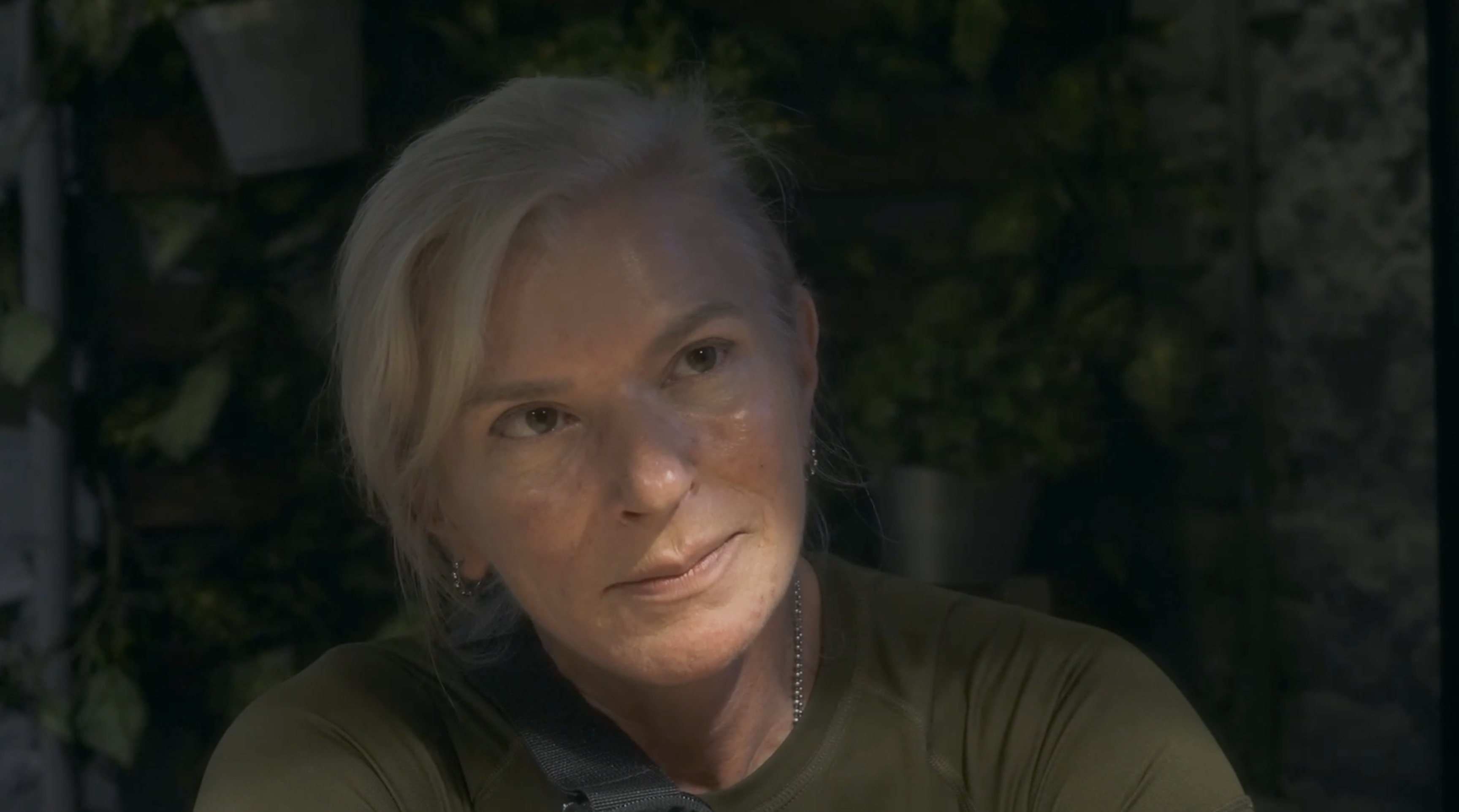

Anghel est un grand reporter. Sans doute vaudrait-il mieux qu’il se cantonne à son domaine de compétence. Lorsqu’il en déborde, ses conclusions virent au simplisme des plus neuneues de nos rock stars qui, fort heureusement, n’ont pas toutes la cervelle de bucheron du légendaire bassiste antisémite de Pink Floyd.

Je compatis avec Itai, et comme lui avec tous les lambeaux de corps martyrisés qui lui colleront aux basques jusqu’à son dernier souffle. Sauf que. Ces morts, jalonnant par millions deux décades de riposte aux attentats du 11 septembre 2001, n’ont jamais eu pour cause un minuscule groupe de personnes. De fait. 9/11 est une simple étape dans un lent et long processus méta-impérialiste dont les racines divergent et convergent vers chacun d’entre nous, en tant que nous avons été happés au centre du rayonnement fossile, à la seule et unique place où nos sages ont situé chacun des hommes qui répondirent à la première convocation du Dieu unique dans le seul et même axe conduisant à l’inaccessible Saint des Saints, où UN Kohen Gadol était capable de soutenir la présence d’une parole inentendable, en l’espèce incompréhensible.

Une partie de la planète se complait dans la barbarie et la guerre : elle ne sait rien faire d’autre : on ne lui montre pas de quoi elle est capable : ces œuvres prodigieuses qu’elle produirait si elle cessait ne serait-ce qu’un quart de seconde de reproduire un schéma destructeur destiné à raser tout qui lui rappelle son impuissance à édifier, ou, plus ironiquement, se reproduire dans ce dessein tragique. On l’invite donc à se réjouir à l’idée qu’un ennemi, fantasmé et réel, puisse être mis en charpie sous l’action du prochain assassin pan-national qui est la seule figure de héros qu’elle se reconnaisse. Triste condition que celle des hommes qui s’esclaffent à l’idée de retourner à l’envoyeur, dans des sacs mortuaires, une nouvelle génération de congénères décérébrés dont un Dieu digne de ce Nom leur rappellerait que ces DERniers des DERnierS sont, au même titre qu’eux, Ses fils, et qu’on ne Le convaincra jamais de Se réjouir de la Destruction de Sa propre Création, en fût-elle pour partie responsable.

Un culte des morts ne débouche pas fatalement sur une culture de la mort. Nous ne sommes pas condamnés à errer entre deux dimensions de l’existant jusqu’à la fin des temps. Le choc décivilisateur n’en est qu’au stade des signes avant-coureurs. Ce que nous nommons barbarie est un conglomérat de civilisations qui nous perçoivent et nous désignent comme représentant pour leur univers en expansion une menace existentielle. Or quel est le substrat des civilisations ?

Sommes-nous certains d’avoir remonté, puis redescendu la chaîne de commandement qui aboutit, en un point indétectable de l’hypersurface, à la chute des mégalithes néopréhistoriques de Manhattan ? Qu’est-ce que la Révolution islamique de 1979 aurait rétrospectivement à envier aux exploits régressistes d’al-Qaïda ? Quelle différence y a-t-il entre un tsunami hybride panarabo-soviético-nazi promoteur de la décolonisation occidentale et cette Ligue de tyrans contre laquelle émergeraient les printemps démocratiques arabes, avant que nous-le-peuple ne se laisse submerger par d’autres dérapages incontrôlés, ou religieux ou militaires ?