Sartre disait que l’on entrait dans un mort comme dans un moulin. François Sureau, en promeneur solitaire et en batelier mélancolique, remonte le cours d’Apollinaire comme on remonte un fleuve. De la fin du poète en 1918 racontée par Ungaretti – pris par le vertige d’arriver à Paris dans cette circonstance funeste, et le jour même où la foule crie dans les rues « A mort Guillaume » pour fustiger le kaiser – jusqu’à l’enfance romaine, en passant par les étapes des amours, des champs de bataille et de l’adolescence belge, « Ma vie avec Apollinaire » est une courte mais fulgurante pérégrination. Pour la décrire sans en briser le charme tenu, la mélodie désenchantée, l’intelligence pleine de scrupule et de malice à la fois, on ne peut raisonner que par tâtonnements.

Le livre commence par la confession d’une gémellité surprenante, et bientôt, manifeste, entre l’écrivain du temps de la Covid et le poète de la grippe espagnole. « Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi » enjoignait Apollinaire. Précisément car il s’en fait un contemporain, François Sureau compose l’inverse d’une biographie. « Dis-moi qui te hante. Apollinaire m’aura hanté toute ma vie, mais plus encore dans ces jours où j’écris ». Ce n’est pas un tombeau, puisque Sureau vagabonde avec Apollinaire vivant, comme une statue intérieure, un Anchise dont il serait l’Enée en même temps que le cadet. Ce qu’ils ont en partage, en plus de la poésie : une jeunesse pieuse, Nice et sa « tristesse céramique », une fascination ambivalente pour la patrie, dans ce que les honneurs ont de réconfortant et de dérisoire à la fois. Le mouvement du livre oscille entre vertige et illuminations : au sens où Rimbaud voyait « très sérieusement » une mosquée à la place d’une usine, Sureau aperçoit dans sa propre vie des scènes importées d’une autre destinée. Il déchiffre ainsi le palimpseste du monde à la lueur des vers qu’il sait par cœur – de ses propres combats en Bosnie, qui évoquent 14-18, jusqu’à l’Académie Française où il est entré et où Apollinaire fomentait de s’asseoir. Puisque l’armée est « un conservatoire des temps anciens », l’expérience d’anéantissement des époques n’en est que plus forte à la mesure, immobile, des jours de régiment remplis par « l’attente, l’ennui et la texture du drap d’intendance ». Surréaliste mais mort la croix de Guerre au poitrail, Apollinaire n’était pas ce soldat lunaire et improvisé qu’on se compose quelques fois, mais bien un commandant hardi – et Sureau tire, justement, ce pedigree modianesque, aux ambiances de Paris occupé, vers le livret militaire d’un engagé volontaire, qui, depuis les tranchées de la poésie, canardait les éminences et l’esprit de sérieux.

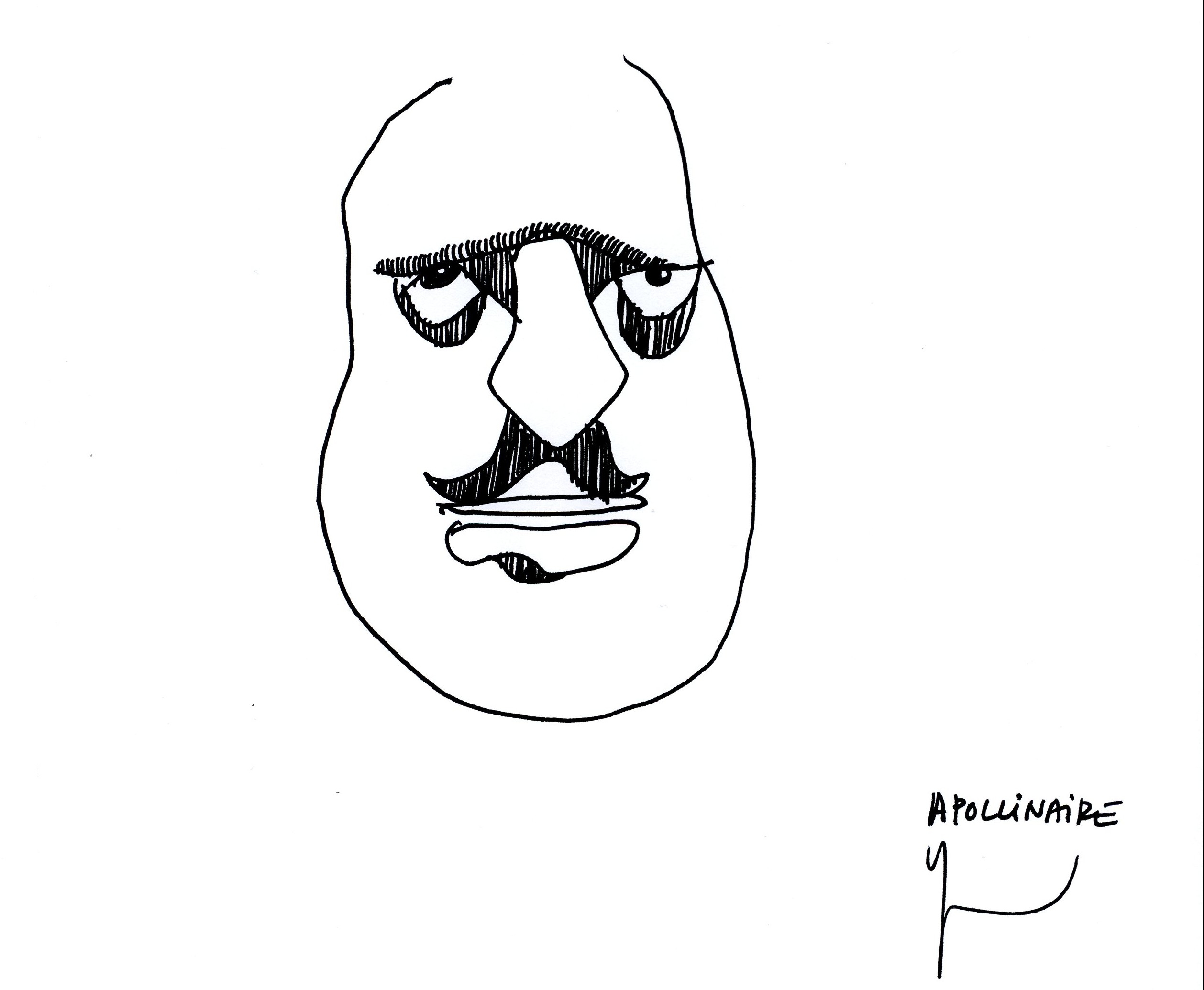

De pages en pages, de restaurants retrouvés en rues d’Auteuil auscultées, l’auteur, avec une loyauté affectueuse, s’interdit d’ouvrir le crâne du grand trépané, ni d’en inspecter les ressorts ou d’en déchiffrer les influences et les secrets. Si, de son propre aveu, « dans la vie conventionnelle », il est demeuré « sur les bords de tout », François Sureau parvient à élucider, en lisière d’Apollinaire, quelques uns des mouvements, des déplacements, des voyages, intérieurs ou ferroviaires, d’un vagabond gourmand, saturnien et facétieux. « Il y a du Cyrano dans Apollinaire, sa laideur – et sa soif d’amour. Plus jeune, je me suis imaginé plus laid que je n’étais, pour mieux leur ressembler à l’un et à l’autre ». L’écrivain procède ainsi, d’analogies espérées en ressemblances provoquées, suscitant ce sentiment miraculeux de retrouver un auteur désormais célébré, plus qu’il n’avait osé le rêver. Voilà Apollinaire vivant, avec sa gaucherie et son allégresse érotique, sa silhouette d’ « idiot » russe ou d’adolescent aux mille canulars, avec ses fulgurances d’albatros encombré de son corps. Le texte n’évoque pas Apollinaire, il le dessine. Dans cet aller-retour au temps suspendu, opaque, depuis l’atelier de Picasso jusqu’aux garnisons de Nîmes, c’est un visage de mots qui se décalque peu à peu, une face perlée, un profil tavelé de rimes et de sons, un calligramme.

Avec cette métempsychose préméditée, François Sureau donne le sentiment d’une confession de grande nécessité. Il écrit la fantaisie avec une antique économie de moyens, peint les drames par une sécheresse à peine ironique, retrouve sa verve pour, lorsque Apollinaire est à l’armée ou en prison, fustiger l’administration, mais toujours avec sa voix de burgrave inconsolé. Pourtant, l’aveu de son admiration pour le poète est peut-être plus indécidable encore. Car sa « vie avec Apollinaire » est une vie de saint, et presque davantage. On est sans cesse frappé par la bonté d’Évangile du poète à la « sincérité tranquille et à la générosité joyeuse », et, parfois, l’auteur note lui-même ce qu’il y a de « saint russe » chez un homme qui considérait les animaux comme des personnes, et la nature comme un grand livre. Apollinaire, un « frère de tous les éprouvés », dont on ne doit pas « prendre à la légère » la religion et dont les vers « Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme » ne seraient pas ironiques ?

Mais ce n’est pas ce que croit Apollinaire dont il est question, mais bien ce qu’il est, ou ce qu’il représente. En 1913, après avoir fait tourner les tables, Max Jacob, qui n’était pas ignorant en matière de figure christique, lui prédit : « Tu n’entreras pas à la Revue des deux mondes ni à l’Académie Française. Je vois une vie courte et la gloire après la mort ». Sur le sujet, Sureau procède imperceptiblement, peut-être car c’est un aveu impossible. Et pourtant, même recombiné avec le personnage d’Orphée, Apollinaire, ce « Juif errant », ce « Larron », manie copieusement cette tentation du poète christique, comme dans son poème « Vendémiaire », où l’eucharistie, aux proportions de la Seine, est explicite. Le lecteur de « Ma vie avec Apollinaire », au mystère de cette présence permanente, ne peut qu’imaginer la dimension chrétienne, non seulement du poète, mais de l’écrivain Sureau avec lui. Car François Sureau ne se contente pas d’admirer Apollinaire : il lui voue une sorte de culte, fumant comme lui la même pipe, portant les mêmes gilets, accomplissant ce qu’on ne peut que qualifier de pèlerinage, dans les stations du drôle de martyre que fut la vie du poète. De même, confesse-t-il, que certains s’en remettent à l’intercession de tel ou tel saint, lui convoque « dans l’ordre profane » l’auteur d’ « Alcools ». Pour obtenir un « réconfort » selon ses mots, ou, plutôt, ce qu’on appelle une consolation, c’est-à-dire l’apparition d’une force abolissant le temps et l’espace ? Le livre n’est-il pas à ce point miraculeux précisément grâce à la force de ce lien, de ces épiphanies vécues depuis l’adolescence, dans ces « scènes » retrouvées d’un poète aux prophéties hérétiques, à la parole de charité et de mystère ? Si on parvient à voir Apollinaire au fil des pages, n’est-ce pas que l’hallucination poétique rejoint un exercice d’extase, et de révélation ? C’est peut-être l’expérience même de la littérature qui est une autre manière de foi. Peu importe, Christ ou Larron, « maraudeur étranger malheureux malhabile », l’Apollinaire de François Sureau devient, pour quiconque le lit, le plus éternel des amis.