Dimanche 21 mars 2021

Jacques-Alain Miller : Cher Éric Marty, j’ai réfléchi à un petit speech pour commencer. Votre livre, je l’ai reçu mercredi dernier avec une dédicace que je n’ai pu déchiffrer, je l’ai feuilleté vingt minutes, et j’ai pensé à la phrase de Marx dans La Sainte Famille à propos de la réception par ses contemporains, de l’Essai sur l’entendement humain de John Locke, sur lequel j’avais fait mon mémoire de philosophie avec Canguilhem : « Il fut accueilli avec enthousiasme, comme un hôte impatiemment attendu. »

Votre livre me manquait, je m’en aperçois depuis qu’il est paru. Sans le savoir, je l’espérais. Et d’abord parce que jamais je ne suis entré dans l’œuvre de Butler, à laquelle Zizek, qui était alors mon élève à Paris, avait tenté de m’intéresser dès la parution de Trouble in gender en 1990. Nombre d’analystes, dans et hors de l’École de la Cause freudienne, ont depuis lors exploré les dédales de la théorie du genre, pas moi.

Or, ladite théorie est désormais un phénomène mondial. Vous débutez votre livre sur une phrase emphatique : « Le genre, gender, est le dernier grand message idéologique de l’Occident envoyé au reste du monde. » Le ton est « romantique », pour employer un mot favori de Butler, mais, à ses yeux, stigmatisant.

Votre phrase est-elle excessive ? Il est en tous les cas indiscutable que les idées des sectateurs du genre, pour le dire avec les mots du président Mao, ont pénétré les masses et sont devenues une force matérielle. Ces idées s’imposent aux États-Unis, elles pèsent sur l’évolution des mœurs dans toutes les démocraties avancées, pour les appeler ainsi, elles inspirent la législation de plusieurs pays, dont l’Argentine, où l’influence de Lacan est si marquée dans la vie intellectuelle. En Europe, une loi similaire à la loi argentine est actuellement discutée en Espagne. Les disciples du genre sont actifs en France, ils ont connu leurs plus riches heures au temps où Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l’Éducation.

Je pense à cette phrase de Foucault que vous citez page 389, où il confie son espoir de produire « de réels effets sur l’histoire présente ». Eh bien, cette Judith Butler a réussi ça. Je dis : « Chapeau ! ». Et même, pourquoi pas : « Bien creusé, vieille taupe ! »

J’avais été rebuté d’emblée par le fait que Butler utilisait le vocabulaire de Lacan à tort et à travers, avec un grand sans-gêne et de façon farfelue. Vous m’apprenez qu’il n’en est rien. Son usage, mésusage, des termes qu’elle emprunte à Lacan et à bien d’autres, répond chez elle à une véritable méthode, une méthode de « défiguration » dûment revendiquée, qui consiste à s’approprier des concepts pour les détourner de leur sens initial afin de les utiliser à d’autres fins. Vous la citez page 74 : « We actively misappropriate the term for other purposes ». C’est un geste utilitariste qui n’est pas sans grandeur, ni sans culot. Les Américains ont pour dire le toupet un mot yiddish, la Chutzpah. Butler ne l’exerce pas seulement sur Lacan, mais sur Derrida, sur Bourdieu, sur Foucault et tutti quanti. Plus un terme est conceptuel, dites-vous, plus elle cherche à le rapter et à l’exploiter, d’où une attitude à l’endroit des théoriciens que vous qualifiez de prédatrice, confer page 77. A travers ses multiples ouvrages vous la suivez à la trace, pistant les réutilisations, déplacements, détournements, divagations, mutations, reconfigurations, et vous projetez une lumière crue sur sa manière de faire, toujours ingénieuse et imaginative, même si parfois embrouillée et confuse. Vous vous livrez ainsi à une minutieuse « déconstruction », pour employer le mot fameux de Derrida, de la théorie du genre, déconstruction respectueuse de ses méandres, mais sévère pour ses inconséquences. Alors que cette idéologie suscite volontiers des sarcasmes et des rejets sans phrase chez les conservateurs, les réactionnaires, les tenants du sens commun, vous l’étudiez, vous en dépliez tranquillement toute la complexité, vous en étalez les paradoxes, vous en pointez les impasses théoriques, si bien que j’ai pensé en vous lisant à la célèbre maxime de Spinoza commentée par Nietzsche : « Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. » Vous ne vous moquez pas du genre, vous ne déplorez ni ne détestez, vous comprenez, et faites comprendre. Enfin, par endroits, l’ironie perce.

Certes, il faut rendre les armes au mot, sinon au concept du genre, gender. Il n’aurait pas cet écho, il ne serait pas devenu pour beaucoup à la fois un slogan et une évidence, s’il n’était pas en sympathie, syntonie, résonnance, avec ce qui travaille le moment présent de notre civilisation, avec son « malaise », selon le mot de Freud, avec « ce qui chemine dans les profondeurs du goût » comme dit Lacan.

Non, « la théorie du genre » n’est pas un complot, ce n’est pas une imposture, elle dit quelque chose de très profond sur notre actualité, modernité ou postmodernité. Il est d’autant plus fascinant de voir en vous lisant que ces idées aujourd’hui triomphantes sont issues à l’origine d’un étonnant bricolage théorique en équilibre instable, où le paralogisme le dispute au fantasme.

On dira que vous ruinez sans retour la construction du concept du genre. Certains, dont je suis, seront néanmoins sensibles à la puissance de l’entreprise. Judith Butler a su imposer le genre « quasi universellement comme un signifiant indépassable », page 487, elle est inventive, et elle rectifie sans barguigner ses conclusions, jusqu’à finalement les évacuer sicut palea, comme du fumier, mot de Thomas d’Aquin à la fin de sa vie, rappelé par Lacan.

Vous m’avez appris en effet que Butler fut sacrée Queen of Gender en 1994 par celle qui aurait pu être sa rivale, Gayle Rubin, que vous présentez page 38 comme « anthropologue, activiste queer, lesbienne, grande amie de Michel Foucault avec lequel elle partage un même tropisme S/M ». Mais, dès l’année précédente, Butler se reprochait d’avoir fait du gender « un site d’identification prioritaire aux dépens de la race, de la sexualité, de la classe ou du fonctionnement des placements géopolitiques », ou aussi bien « au détriment des subalternes, nouvelle catégorie alternative créée par Gayatri Spivak ». La pensée intersectionnelle, qui privilégie la race, prit depuis lors, écrivez-vous page 365, une place presque hégémonique chez Butler. C’est à croire que, pour elle, le genre a duré à peine davantage que ne durent les roses, avant de se faner.

Vous faites comprendre en même temps qu’il y a comme une destinée chaotique de la pensée du genre, qui lui interdit de jamais se fixer, qui la conduit à se diversifier et à se fractionner sans répit, de telle sorte que son champ intellectuel et militant semble ravagé par une guerre de tous et toutes contre toutes et tous. C’est aussi le moment de rappeler que la dénomination de « théorie du genre » résulte d’un forçage, puisque celles et ceux qui travaillent dans la discipline la disqualifient. Elle ressortit selon eux d’une conception unitaire, autoritaire, hégémonique, de l’activité intellectuelle, qu’ils et elles abominent, préférant s’adonner à la multiplicité chatoyante, foisonnante, sans loi, des studies. Le Un est mort, vive le Multiple ! Le genre ne se reconnaît aucune Reine. Cette dynamique est, d’une certaine façon, on pourrait certainement le soutenir, conforme à cette logique dite du « pas-tout » que Lacan en était venu à formuler comme propre à la position féminine, et qui aujourd’hui l’emporte partout dans la civilisation, du moins la nôtre.

Ce parti-pris du Multiple-sans-l’Un fait du domaine des études de genre un labyrinthe, ou plutôt un maquis, une jungle, et je m’y perdais, ou plutôt, je n’y entrais même pas, si vous ne m’aviez pris par la main, comme Virgile. Ma Butler, ce sera jusqu’à nouvel ordre celle d’Éric Marty. J’espère que votre livre sera traduit aux États-Unis, je serai curieux de voir comment l’intéressée réagira à votre travail, et aussi ses frères et sœurs d’armes. Vous fera-t-on l’hommage, ou le femmage, d’une controverse argumentée ?

Cependant, votre livre n’est pas seulement une sensationnelle déconstruction du genre selon Judith Butler. Il offre aussi un panorama inégalé jusqu’à présent, au moins à ma connaissance, d’une tranche remarquable de la vie intellectuelle en France dans la seconde moitié du siècle dernier. Tout le monde à l’époque parlait du structuralisme, fût-ce pour le vouer aux gémonies ou prétendre le dépasser. Vous jetez en particulier des regards croisés sur Barthes, Deleuze, Derrida et Foucault, sur leur complicité et leurs querelles, feutrées ou explosives, période très intense et féconde si on la compare à l’atonie présente des échanges intellectuels, que masque mal une agitation de mauvais aloi, celle qui a fait dire la semaine dernière à une fine mouche, observatrice délurée des médias, Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, que « notre débat public se caractérise par le relativisme (chacun sa vérité) et l’intolérance (ma vérité ne saurait être contestée) ». Très « gender », cette situation.

Ces quatre grands noms, au fil de votre déconstruction du genre, vous les faites revenir à de nombreuses reprises dans de savants entrelacs, qui tournent parfois en enchevêtrements. J’aimerais reprendre ces noms un par un avec vous, si vous le voulez bien.

Et enfin, il y a Lacan. Il inspire Butler, dont il ne connaîtra pas l’œuvre, puisqu’il est décédé en 1981. Il est très présent pour nos quatre Grands, il les a inspirés aussi, et lui-même les lit, les invite, tient compte de ce qu’ils écrivent. Mais votre livre fait apparaître à quel point il se distingue du Quatuor. Du moins, je ne vois nulle trace chez lui de cette « pensée du Neutre » que vous décelez chez les quatre pour l’opposer à la théorie du genre.

En tout cas, après 1968, quand Derrida, Deleuze et Guattari, sans oublier Foucault, entreprirent de démoder la psychanalyse, de la rendre désuète et, pour le dire sans façons, de la ruiner dans l’esprit du public, Lacan jeta sur eux un filet, une tunique de Nessus, ce qu’il appelait « le discours de l’Université », dont il distinguait sévèrement « le discours de l’Analyste ». Et il y eut un partage des eaux. On cessa chez les lacaniens de lire « les universitaires ». Et ceux-ci s’éloignèrent toujours davantage de leur compagnonnage ancien avec le psychanalyste qui les avait tant occupés.

Voilà, j’en ai fini. C’est un grand livre, si riche, si touffu, 500 pages, une fresque, un carnaval, avec son cortège de castrats et de travelos, de sado-masos et de pseudo-schizos, à la fois festival US et défilé French Pride. C’est une épopée conceptuelle haletante. Bref, une œuvre qui, j’en fais le pari, restera mémorable.

Lacan et le « gender »

Éric Marty : Merci, je suis très touché par votre propos. Je vous disais avant qu’on ne commence à enregistrer que vous étiez pour moi l’un des lecteurs idéals de ce livre, par votre histoire, par votre rôle, par votre place aussi, qui est, disons, liée à celle de Lacan. Lacan qui est pour moi l’un des maîtres du jeu, du jeu d’échec, de bridge ou de poker que mon livre met sur la table, et dont il propose quelques parties. Il y a d’autres maîtres du jeu : Lévi-Strauss par exemple, dont on n’aura pas le temps de parler. Mais Lacan est bien maître du jeu par rapport au Quatuor : Deleuze, Barthes, Derrida, Foucault. Et cette domination de Lacan est très importante à mettre au jour, tant les héritiers – deleuziens, derridiens, foucaldiens – peinent aujourd’hui à penser leur propre objet dans l’époque qui fut lacanienne, et à percevoir les placements des uns et des autres par rapport à Lacan. Maître du jeu aussi par rapport à ce qui se passe du côté du genre, tant il est passionnant de reconstituer la relation et les stratégies de Butler par rapport au corpus lacanien, d’une étonnante rigueur dans leur logique de déformation, de rivalité aussi, très assumée. C’est également à cette reconstitution que je m’emploie. Et puis parce que Lacan, comme certains de ses contemporains, a croisé le genre avant qu’il ne devienne un concept dominant. Et je note dès le début de mon livre que si Lacan rencontre le mot de genre dans sa version originale de gender chez le psychiatre américain Stoller, et s’il le repère comme signifiant, il n’en fait rien. On a l’impression qu’aujourd’hui, beaucoup de psychanalystes enragent de ne pas avoir été de ceux qui ont fait du mot « genre » un signifiant central pour leur propre clinique ou pour leur propre théorie.

J.-A. M. : Ah oui ? Vous en connaissez, vous, des psychanalystes qui ragent pour ça ?

É. M. : C’est une impression très diffuse qui se traduit anecdotiquement par le ralliement d’un certain nombre d’analystes au vocabulaire général des gender, mais surtout il y a ce sentiment très tenace, au point de valoir comme certitude, que le signifiant « genre », depuis qu’il est apparu, a pris la place d’un signifiant-maître, un signifiant indispensable à tout sujet parlant, et qui le met en demeure de se demander comment on faisait avant pour parler sans lui.

J.-A. M. : Vous avez raison, Lacan n’a pas fait du genre un maître-mot de son enseignement. Il a été sans doute le premier en France à faire connaître Stoller…

É. M. : Absolument.

J.-A. M. : …et à faire lire Sex and gender, qui est de 1968. Il en a parlé, vous le rappelez, dans son Séminaire D’un discours qui ne serait pas du semblant, il y a consacré plusieurs leçons. Dans la foulée, ses élèves ont écrit des articles sur le transsexualisme, dans la revue de l’Ecole freudienne, Scilicet, dans Ornicar ?, la revue que je dirigeais au Département de psychanalyse de Paris VIII. Catherine Millot, qui était son analysante, son élève, et, comme elle l’a raconté dans un petit livre charmant, son amante, a dès 1983 consacré au transsexualisme un ouvrage qui est à lire, intitulé Horsexe. Donc, Lacan, les lacaniens, ne sont pas passés à côté de Stoller. Mais ils n’ont pas adopté pour autant le concept de genre.

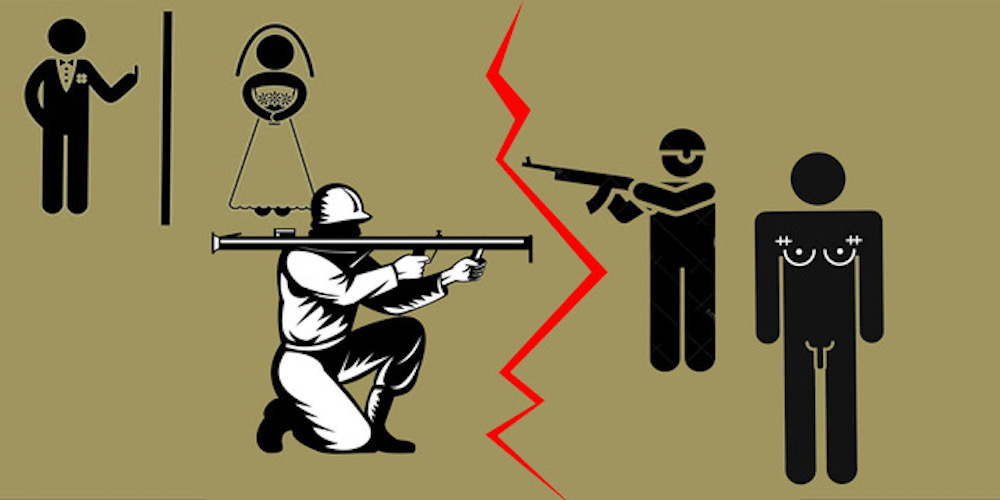

Je n’ai pas du tout le sentiment que nous ayons là manqué quelque chose. Importé par Judith Butler, ce concept est fait pour une chose : minorer, pluraliser, détraquer, gommer, faire oublier la fonction de la différence sexuelle, le fait qu’il y a un sexe et un autre, ce qui fait deux, et non pas petit n sexes, comme le voulaient Deleuze et Guattari dès L’Anti-Œdipe, bien avant que ne paraisse le gender. Faire oublier aussi qu’il n’y a nulle part de rapport préprogrammé entre ces sexes qui sont deux.

Entre les gamètes mâle et femelle, oui, il y a un rapport programmé, c’est à dire une formule chromosomique qui peut être mise noir sur blanc sur le papier, et qui traduit la façon précise dont les deux fusionnent lors de la fécondation pour créer le zygote. Oui, il y a un rapport biologique entre le spermatozoïde et l’ovule comme entre les gonades de l’un et l’autre sexe. Seulement, à l’étage supérieur, là où on est des personnes sexuées, des « êtres » et non pas des organes ni des cellules ou des chromosomes, de formule universelle il n’y a pas.

L’homme, la femme, sont en tant que tels distincts de leurs organes comme de leur organisme. Sont-ils des âmes ? Ce sont très exactement des signifiants, car, au niveau où il s’agit des êtres, il faut, pour qu’un lien s’établisse, en passer par le Saint-Esprit, je veux dire par la parole, par un discours, par le sens. En définitive, entre ces êtres parlants et parlés, ces « parlêtres », néologisme de Lacan, il peut se tisser quelque chose qui ressemble à un rapport, mais ce ne sera jamais qu’une pièce rapportée, une liaison contingente, singulière, instable, révocable, qui s’établit toujours de traviole. Les mythologies, les religions, les sagesses, les traditions, mais aussi bien les romans, les films ou les chansons, s’offrent à vous fournir des contes, des cérémonies, des momeries, qui suppléent le rapport faisant défaut, qui le « rémunèrent », selon le mot de Mallarmé.

Or, les gender studies, pour ce que j’en connais, tout en faisant fi de la différence des sexes, ne se résignent pas pour autant à l’inexistence structurale du rapport sexuel qui est pourtant constitutive de l’humaine condition. De ce fait, en règle générale, elles élucubrent des trucs qui débouchent toujours sur une quelconque utopie du rapport sexuel, utopie qui, de nos jours, est le plus souvent anti-patriarcale. L’exercice relève à mes yeux de la littérature fantastique. Pourquoi pas ? Mais la plupart de ces utopies sont loin d’être appétissantes, vous ne trouvez pas ?

É. M. : La question pour moi n’est pas de déterminer si Lacan a manqué ou non le signifiant « genre », pas plus d’ailleurs à propos de Barthes qui lui aussi utilise le mot « genre » à partir du castrat balzacien, ou encore à propos de Derrida avec la « loi du genre » qu’il médite à partir de Blanchot. Ils n’ont rien manqué. Je me cite : « Si Lacan et Barthes – j’aurais pu ajouter Derrida – ont fait place à la notion de genre, à l’évidence ils n’ont pas pris place en elle. » D’ailleurs, l’idée que Barthes, Lacan ou Derrida auraient manqué le genre comme signifiant-maître de leur discours poserait de douloureux problèmes épistémologiques, car, dans l’autre sens, le signifiant genre ne leur manque pas, à eux. Eux, contrairement à nous aujourd’hui, peuvent parler, discourir sans que son absence ne fasse trou. On continue à les lire et à les écouter sans être frappé par l’absence du mot « genre » dans leur discours. Ce qui me fascine dans cette émergence d’un signifiant nouveau, c’est la rupture d’époque qu’il signale, et à l’évidence de laquelle il faut se rendre : ce mot, nous en avons besoin aujourd’hui.

Mais votre remarque pose un autre problème de type épistémologique. Est-ce que le meilleur des années 1960-1980 ne réside pas ailleurs que dans les signifiants-maîtres qui ont pu y surgir ? Est-ce que les signifiants neufs qui ont proliféré pendant cette séquence – mots-valises, néologismes, mots détournés – n’étaient pas tout autre chose que des signifiants-maîtres ? C’est aussi un aspect de mon livre, notamment dans la troisième partie, d’explorer la modernité sous l’angle de l’incroyable inventivité langagière de la pensée du Neutre, de Barthes, avec le monogramme du castrat, S/Z, à Derrida avec l’invagination ou le « perverformatif », en passant par Deleuze avec le « CsO.» Ce ne sont nullement des signifiants-maîtres, et d’ailleurs ces signifiants sont restés sans héritiers. Le signifiant-maître suppose un signifiant qui établit l’unité du signifiant et du signifié, et assure au sujet d’être identique à son propre signifiant. C’est peut-être d’ailleurs pourquoi le concept de genre – comme signifiant-maître – pose tant de problèmes. Il me semble que s’il y a des signifiants nouveaux surgis dans ce fascinant corpus de la séquence moderne, ils obéissent à des jeux d’énonciation, à des jeux d’écriture qui au bout du compte les constituent comme matériaux ou joyaux d’une œuvre, puisque chacun d’entre les protagonistes de mon livre a produit – négativement ou positivement – une œuvre. Ce qui n’est nullement le cas de Butler, et ce qui n’est d’ailleurs nullement son ambition.

Je ne pense donc pas que Lacan ait manqué le mot de genre. Ce n’est pas ce que je dis. Je dis qu’aujourd’hui, dans l’opinion intellectuelle courante, mais aussi chez certains psychanalystes, on a l’impression que les choses auraient été plus simples si le mot de genre, au lieu de venir de Butler, avait émané du champ psychanalytique. Ce qui n’a pas été le cas. Je ferais donc cette distinction, valable également pour Derrida ou Barthes, que Lacan n’a pas manqué le concept de genre, mais qu’il n’a pas pris place en lui.

J.-A. M. : Oui, d’accord. Mais pour ma part, je l’en félicite.

É. M. : D’accord.

J.-A. M. : Même tabac concernant le self, qu’avait en son temps promu Winnicott. Lacan a pointé le terme à son apparition, mais il a soigneusement évité d’utiliser une notion qu’il estimait foireuse.

É. M. : Cela dit, ce n’est pas un hasard si Lacan rencontre le mot même de gender à propos des transsexuels. C’est comme l’annonce du clash épistémologique, mais aussi culturel, symbolique, politique, qui opère aujourd’hui entre la question trans et le concept de genre. Voyez pages 492-502.

J.-A. M. : Oui, vous le montrez en détail à la fin du livre, et c’est très éclairant. Cela se comprend : le transsexuel vrai ne fait pas dans la dentelle. Le gender fluid, très peu pour lui. C’est à la différence des sexes qu’il croit dur comme fer, et aux immobiles stéréotypes de genre qui, à ses yeux, vont avec. Il réclame à tue-tête de passer de l’autre côté, de modifier ses caractères sexuels secondaires, voire primaires, et il n’hésite pas à mobiliser à cette fin Mister Bistouri et Milady Hormone. Quand il arrive qu’il ou elle ne soit pas très sûr.e de son fait, tout dépend alors des interlocuteurs qu’elle ou lui aura, des praticiens qui se présenteront. Il ne manque pas aujourd’hui de psy qui adorent jouer les pousse-au-crime, même s’agissant de très jeunes enfants.

France-Amérique

É. M. : En tout cas, je me réjouis de votre lecture, parce que la place que vous occupez dans le champ intellectuel – pour parler comme Bourdieu – permet à mon propos un certain type d’épanouissement, car vous avez une position panoramique et en même temps une connaissance du détail de ce que je raconte, connaissance qui est exceptionnelle. Et le détail compte, dans le souci qui a été le mien d’exercer ce qu’on pourrait appeler « une érudition au présent » ou une érudition du présent et du passé très récent. Mon intention n’était pas du tout de faire une histoire des idées, car ce genre d’histoire incline aux synthèses, toujours plus ou moins factices. J’ai voulu que mon « histoire », passe essentiellement par les textes, parce qu’ils en disent beaucoup plus que les idées qu’ils véhiculent. D’où la dimension philologique très forte de mon propos, qu’atteste l’importante proportion de notes de bas de page, la juxtaposition omniprésente du français et de l’anglais où se joue la question essentielle de la langue comme espace de tension entre énonciation et pesanteur de l’idéologie, la datation systématique des propos, le suivi à la trace des « vols de concept », des fausses citations. Je me suis senti par moments foucaldien dans ma démarche épistémologique, c’est-à-dire archiviste, et donc aussi un peu borgésien.

Le livre a pu prendre à ce titre une dimension épique, comme vous l’avez dit, voire romanesque. Et c’est très important de pouvoir intégrer au travail d’interprétation sur les textes l’objectivité du regard du romancier sur ses personnages, qu’il aime tous à égalité. Ainsi, Butler, je ne souscris pas à son combat, ou du moins à son ethos intellectuel, je ne suis pas sensible à son écriture, je ne suis pas sensible à sa culture, je ne suis pas sensible à sa silhouette, à sa démarche, à ses façons de faire. Néanmoins, je la prends comme un bon personnage de ce roman intellectuel que j’ai tenté de raconter, et en ce sens, je lui dis : « Chapeau ! », comme vous l’avez fait. Surtout pour son énergie incroyable. Et puis, j’apprécie beaucoup en elle qu’elle ne soit pas philosophe mais, de son métier, professeur de rhétorique. Elle introduit dans la théorie non seulement des figures de rhétorique, ce qu’elle appelle les « tropes » – catachrèses, métalepses, métonymies –, ce qu’elle appelle aussi le « pouvoir des mots », mais via la rhétorique, elle joue beaucoup avec les textes, avec les cultures, avec les corpus, quitte à opérer des usages sophistiques des citations, de l’argumentation, bien loin des usages philosophiques traditionnels. On pourrait parler à son propos d’activisme rhétorique.

Dans cette dimension épique que peut prendre mon propos, il y a un autre élément, celui d’une rivalité réciproque et intense dans le domaine de la théorie entre la pensée américaine et ce que les Anglo-Saxons désignent sous le terme parfois dédaigneux de pensée continentale. C’est-à-dire nous, les Européens. Et cette rivalité prend avec le champ des gender une tournure particulièrement riche, dont l’emblème est cette figure tout à fait paradoxale, voire perverse, de la French Theory, dont Butler, avec une honnêteté cruelle et peut-être un peu sournoise, donne le fin mot en expliquant que c’est une pure « construction américaine » : il y a là beaucoup de quiproquos, de ressentiment, de revanches, et de jeu de dupes, que je m’emploie à éclaircir. Sans compter qu’il y a du côté des Français, chez certains d’entre eux, non pas une américanophobie grossière, mais un jeu d’agressivité ou de dédain plus ou moins masqué.

J.-A. M. : Vous savez, le ressentiment à l’endroit des USA est une constante en France depuis leur montée en puissance après la première guerre mondiale. L’anti-américanisme, c’est la salle des pas perdus de l’idéologie française. Au XXe siècle, gaullistes et communistes s’y sont croisés, extrême-gauche et extrême-droite, nationalistes et intelligentsia. Qui a accroché le wagon France au train atlantique et aux États-Unis ? Ce fut en 1949, avec la création de l’OTAN, la dite « Troisième Force », qui était et de droite et de gauche, préfigurant en somme, sous la IVème République, l’actuel « bloc bourgeois » macronien. L’hostilité déclarée de Lacan à l’American Way of Life tout autant qu’à l’américanisation du freudisme, cela comptait beaucoup pour Althusser et pour nous, ses élèves, quand il a fait venir Lacan à l’École normale en 1964, et que celui-ci y a donné son Séminaire des Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Tout à sa fureur contre les promoteurs de la psychanalyse à l’américaine, Lacan avait même écrit un jour qu’il trouvait justifiée la prévention que la psychanalyse rencontrait à l’Est. Énorme ! Nous étions aux anges.

É. M. : Butler est très sensible à cela, elle voit bien comment Lacan considère que le transfert de la culture freudienne vers les États-Unis relève d’une sorte de décadence, dont d’ailleurs la catégorie du phallus est la première victime, amoindri qu’il est par la promotion des objets partiels. Elle n’hésite pas à voir alors dans la centralité du phallus chez Lacan une sorte de nostalgie française. En tout cas, pour Lacan il est clair que la mise entre parenthèses des grands concepts freudiens liés à la castration et au phallus relève d’une rupture avec la culture européenne…

J.-A. M. : … au bénéfice de la culture US, foncièrement anhistorique, et qui ne jure que par l’adaptation.

É. M. : Exactement.

J.-A. M. : L’adaptation, le grand thème de Heinz Hartmann, pilier de l’Ego-psychology avec Ernst Kris et avec Rudolph Loewenstein, Polonais qui fut l’analyste de Lacan avant de s’installer à New-York. Mais si l’on voulait faire l’archéologie de l’anti-américanisme « théorico-culturel » de Lacan – il n’avait rien contre la personne des Américains et Américaines, il n’était nullement xénophobe – on serait obligé d’y impliquer Freud lui-même.

É. M. : Là-dessus, il y a un livre que j’ai découvert et qui m’a absolument impressionné, et qui m’a confirmé dans ma lecture : c’est le petit texte d’Adorno que je cite longuement à la fin du livre. Il s’appelle La psychanalyse révisée, Die revidierte Psychoanalyse, il date de 1946.

J.-A. M. : Pas lu.

É. M. : Il montre comment, aux États-Unis, les psychanalystes adaptent la pensée freudienne à la moulinette de l’idéologie américaine, en substituant aux processus psychiques et symboliques les facteurs socioculturels, pour en faire une psychosociologie adaptative. On retrouve ça chez Butler. L’usage qu’elle fait des concepts d’empowerment ou d’agency, tout ce lexique qui vient du management, du discours managérial. L’idéologie du self-making, par exemple, qui est très profondément ancrée chez elle, et qu’elle assume d’ailleurs, confirme la lecture qu’en 1946 déjà, Adorno faisait de l’idéologie américaine présente dans l’espace psychanalytique.

De l’autre côté, par différence entre ceux qui se tiennent à distance du champ américain, Barthes, Lacan, et même Deleuze, il y a les « voyageurs », ceux qui ont fait le voyage, notamment Derrida et Foucault.

J.-A. M. : Je ne sais pas si Lacan s’est tenu à distance. Il s’était rendu au Congrès de Baltimore à l’Université Johns-Hopkins en 1966, quand deux universitaires américains entreprirent d’importer aux States le « structuralisme français » qui défrayait alors la chronique. Ils font une virée à Paris pour faire leur marché. Lévi-Strauss ne veut pas se commettre. Barthes, Deleuze, Foucault, se font porter pâle. Lacan et Derrida font le voyage. Le public, composé de professeurs de littérature, au premier rang desquels Paul de Man, de Yale, reste perplexe devant le psychanalyste, mais tombe en pamoison devant le jeune philosophe. Ce fut une véritable épiphanie collective, une extase. Ils se mirent aussitôt à parler derridien, et continuèrent sur leur lancée pour des décennies, sans du tout disposer de la considérable érudition philosophique du jeune maître. Je revois encore Derrida, à son retour rue d’Ulm où je préparais l’agrégation de philo avec lui pour « caïman », ce qui veut dire « répétiteur » dans l’argot du lieu, me dire en riant qu’il avait été tellement encensé qu’il pourrait, s’il le voulait, poursuivre dans l’élan sa vie durant, et refaire indéfiniment pour les Américains, avec quelques variations, la même conférence, celle qui fut ensuite recueillie dans son livre L’écriture et la différence sous le titre : « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines. » Ce texte fut la Marche des trompettes dans Aïda connotant l’entrée en scène de ce qu’on appellera plus tard le « post-structuralisme ». D’ailleurs, Lévi-Strauss ne pouvait souffrir Derrida. Les Américains ont fait de Derrida leur trésor national, cela ne veut pas dire pour autant que sa pensée se soit américanisée. Non ?

É. M. : Oui, mais il a pu être ambigu sur ce point. En tout cas, et c’est l’essentiel, il met en évidence que la théorie, ça ne veut rien dire aux États-Unis, qu’on est dans l’empire néo-libéral de la marchandise de savoir.

J.-A. M. : Vous signalez très bien dans le livre que Derrida voit dans la theory « un artefact purement nord-américain » dont la multiplication sous la forme des studies est l’effet d’une « stratégie du free market et du pluralisme libéral. » Il est toujours resté très français, Derrida, très à gauche, certes pas « soixantehuitard », mais communisant. Quand il était encore inconnu, en 1962, petit professeur assistant en Sorbonne, et que je suivais ses cours avec dilection, il venait tous les mercredis Le Canard enchaîné à la main avant de nous initier à la plus haute métaphysique.

É. M. : Et puis, il y a Foucault, qui est ce que j’appelle « le post-européen », celui qui, du Quatuor, est le seul à avoir vraiment une démarche de transfert des enjeux intellectuels.

J.-A. M. : Oui, chez lui, il y a eu une authentique américanisation. Vous avez certainement lu le petit livre qui vient de sortir en français, Foucault en Californie, qui est mignon tout plein.

É. M. : Oui, c’est un livre très intéressant de ce point de vue, et presque caricatural – mais de manière sympathique – de la culture des campus américains, et de la manière extraordinairement séduisante avec laquelle Foucault s’adapte à cette culture de la spontanéité, de la non-médiation, d’un certain rapport au corps, aux vêtements, aux accessoires du quotidien.

J.-A.M. : On reconnaît tout à fait Foucault, sa gentillesse, sa disponibilité, sa curiosité, sa simplicité, sa gaieté, son brio, son ironie aussi, et en même temps son côté aventurier, son tonus très homo, expérimentant le LSD dans la Vallée de la Mort avec des inconnus, sautant sur tout ce qui se présente, s’épanouissant dans un monde de jeunes garçons bronzés. Il y a un moment où il dit : « C’est très bien, Paris VIII, Vincennes, mais il y a vraiment beaucoup de filles. »

É. M. : « Il y avait tellement de filles. » Un peu comme Barthes avait trouvé lors de son séjour en Chine avec le groupe Tel Quel en 1974 qu’il y avait trop de femmes. On peut sourire, comme nous le faisons à l’instant, on peut aussi s’offusquer comme j’imagine ça a pu être le cas, mais on peut aussi prendre au sérieux ce qui n’est peut-être de la part de Barthes ou Foucault qu’un énoncé propre au code homosexuel. Car ces propos peuvent nous entraîner vers du concept, et notamment vers cette notion foucaldienne tout à fait importante, et qui reste inaperçue par Butler, celle de « monosexuel » que j’aborde dans la quatrième partie de mon livre et dans l’Épilogue. La communauté monosexuelle apparaît chez Foucault comme l’espace où peut être suspendue la différence sexuelle, et donc le dispositif de sexualité moderne. Mais nous y reviendrons tant c’est important.

J.-A. M. : Oh oui ! On ne savait pas le détail au Quartier latin, mais la rumeur disait que Foucault nous aimait moins, et qu’il était tombé raide dingue de la Californie, que c’était pour lui l’idéal, l’avenir, le paradis. Vous le percevez à travers ses derniers dits et écrits. Il a vraiment muté, il a été un mutant.

É. M. : Exactement. On parlera de Foucault un peu plus tard. Disons, pour clôturer la question France-États-Unis, qu’en effet, à partir du début des années 1970, Foucault considère que la France n’est plus un espace historique pleinement vivant ou pleinement contemporain, et qu’il faut liquider tout ce qui y pèse comme un poids mort, et au premier chef la littérature. Il y a là une opération où il fait exception par rapport à tout le monde en France. Et qui se traduit notamment par son rapprochement avec la philosophie anglo-saxonne, la philosophie analytique.

J.-A. M. : Lacan, lui, ne s’est pas rapproché de la philosophie analytique, non, mais il a beaucoup utilisé la logique mathématique. C’est devenu une référence capitale pour lui.

É. M. : Tout à fait. Mais c’est à la logique que Lacan s’intéresse, alors que Foucault adhère à l’idéologie même de la philosophie analytique, et aussi à la pensée néo-libérale, un néo-libéralisme très américain. Pourquoi l’Amérique ? Parce que là-bas, la Loi est moindre, la norme est presque tout. Je ne partage absolument pas son goût pour la philosophie analytique, mais suis très admiratif de son énergie, de sa vitalité. De son désir de passer outre.

J.-A. M. : Il était irrésistible.

É. M. : Absolument. Pour conclure sur ce point, ce qui est quand même impressionnant quand on s’arrête sur le Quatuor dont vous avez parlé, ce qui est fascinant, c’est leur amour de l’intelligence et de la pensée. Mais aussi la façon dont ils se lisent ou ne se lisent pas, comment par exemple Deleuze et Derrida, en particulier, lisent Lacan corps à corps.

J.-A. M. : Oui, Barthes était plus distancié, il ne se sentait pas en rivalité avec Lacan, il avait une vraie sympathie pour lui, même s’il lui faisait un peu peur. Il recevait des échos réguliers des Séminaires. Savez-vous qu’il avait voulu un temps, dans les années 70, s’analyser avec Lacan ? Lui n’a jamais voulu dégommer la psychanalyse dans l’esprit du public comme Deleuze ou Foucault l’ont tenté. En même temps, Foucault comme Barthes ont toujours protégé le Département de psychanalyse de Vincennes, isolé dans l’Université française, alors que Deleuze et Lyotard se liguèrent ouvertement contre moi lorsque je fus l’instrument de la reprise en main du Département par Lacan en 1975. Ils se donnèrent le ridicule de lui reprocher de ne pas être un universitaire, obtenant d’être défaits en rase campagne lors d’un vote du Conseil de Vincennes.

Le sexe et le genre

J.A.M. : On va entamer le programme. Je voudrais vous amener dans un premier temps à reprendre votre analyse de l’œuvre de Judith Butler. Vous dites dès votre prologue que le genre est « une nouvelle évidence universelle ». Sans dire le mot, c’est à une déconstruction que vous procédez. Vous êtes d’accord avec ça ?

É. M. : Absolument.

J.-A. M. : Vous voulez faire voir comment s’est monté ce que vous appelez « un appareil de pensée qui présente une grande unité », mais qui est en même temps très bricolé. Le terme de bricolage n’a plus rien de péjoratif depuis que Lévi-Strauss lui a donné sa dignité. Et vous connaissez certainement le petit texte caustique où Pontalis, qui avait beaucoup aimé Lacan avant de le renier, présentait Lacan lui-même comme un grand bricoleur fignolant son enseignement à partir de bouts de Freud, de Heidegger, de Jakobson, Lévi-Strauss, etc.

Le gender, personne ne s’accorde sur ce que c’est. Le mot arrive à Lacan venant de Stoller, alors même qu’il a déjà été employé, vous le notez, dans une thèse de 1952 sur les hermaphrodites, d’un nommé John Money, laquelle contient les notions de gender role et de sexual orientation, à distinguer de sexual preference. Lacan félicite Stoller pour sa description clinique de cas présentant des troubles de l’identité sexuelle, tout en lui reprochant de ne pas les situer dans le cadre de la psychose. Aujourd’hui, vous prononcez le mot de psychose à ce propos, c’est un tollé, on ne discute pas, on vous poursuit devant les tribunaux, et Amazon refuse de vous diffuser, c’est écrit noir sur blanc dans un communiqué de la firme qui a été diffusé pas plus tard que la semaine dernière.

Ce qui caractérise les auteurs du gender – j’aimerais savoir si vous êtes d’accord avec cette idée, mais je le crois, puisque je l’ai trouvée exprimée dans votre livre – c’est le refus, la négation, l’annulation de l’opposition masculin/féminin, de la différence sexuelle. On comprend par là pourquoi le transsexuel est un véritable obstacle épistémologique pour eux, puisque personne ne croit davantage à la différence sexuelle qu’un transsexuel vrai. Cela contraste évidemment avec ce que vous appelez « la prolifération en principe sans limite des possibilités de genre » comme avec la fluidité du genre.

Vous expliquez également que le gender n’est pas le substitut de la notion de sexe, que le social ne vient pas à la place du biologique, car, dites-vous, si c’était le cas, le gender ne modifierait pas le fonctionnement normatif de la société et des assignations identitaires. J’aimerais vous entendre commenter cette idée que le gender n’est pas le substitut de la notion de sexe.

É. M. : Ce que voudrait soulever le gender, c’est une sorte de prolifération infinie des possibilités de genre, des combinatoires. Et ce qui détermine ces possibilités, c’est la pratique sexuelle. Les pratiques sexuelles sont le terrain, le terreau, où cette prolifération peut advenir.

J.-A. M. : Les genres, ce sont initialement les trois grandes orientations sexuelles : lesbienne, gay, bisexuel, LGB. À partir de là, ça se met à proliférer, les genres, à se subdiviser. En revanche, le T, lui, fait tache, puisque chez le transsexuel, il ne s’agit pas d’une pratique sexuelle, mais d’un changement d’identité sexuelle. Mister Bistouri est à l’horizon, il est question d’une éventuelle transformation de l’organisme lui-même. A côté de ça, le genre fluide, c’est de la gnognotte, si je puis dire. C’est pourquoi les partisans du gender préfèrent noyer le poisson en parlant de « transgenre » ou de « trans » tout court, le transsexuel vrai étant alors mis à l’écart comme une sorte de cas-limite de la catégorie.

É. M. : Ce que je voudrais dire tout de suite pour répondre à votre question, c’est qu’en réalité, si le genre n’est pas le sexe, c’est que le genre, une fois posé, doit lui-même être dé-fait. Il faut du point de vue épistémologique faire en sorte que la notion de genre se substitue à celle de sexe et prenne toute la place, mais à peine cette place prise, il faut dé-faire le genre, et c’est peut-être l’une des premières difficultés que pose le mot de genre lui-même, et surtout que pose son usage dans le discours.

J.-A. M. : Pour qu’on essaie de s’y retrouver, je vais vous dire comment on pourrait voir la chose, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qu’ils appellent un gender, c’est souvent ce que nous, nous appelons un « mode de jouir. »

É. M. : Tout à fait, mais on va voir que ce n’est pas si simple…

J.-A. M. : Comment fait-on proliférer les genres ? Dire de quelqu’un qu’il est un fétichiste, n’est-ce pas déjà une nomination trop large ? Alors, pourquoi ne pas distinguer le fétichiste des chaussures de femme et le fétichiste de la petite culotte de lycéenne comme deux « genres » différents ? À chacun son mode de jouir, Trahit sua quemque voluptas. Autant de façons de jouir, autant de genres. On peut dire ça du genre ?

É. M. : Oui. Mais il y a quand même ici une sorte de mélimélo très difficile à identifier. En effet, la théorie du genre se sent un petit peu prisonnière du mot « genre » : elle l’impose pour détruire la notion biologique du sexe, elle doit donc absolument en faire un mot incontournable, mais en même temps elle voudrait le lâcher presque aussitôt, parce qu’un monde « genré » reproduit une binarité qui est insupportable.

J.-A. M. : Le genre tend à reproduire la binarité sexuelle ?

É. M. : Oui. J’ai été frappé d’une chose récemment. La mairie écologiste de Lyon, croyant bien faire, a voulu présenter début mars un budget « genré », et…

J.-A. M. : C’est quoi, un budget genré ?

É. M. : Ça consiste à répartir les dépenses municipales de manière égalitaire entre les genres. Par exemple, la construction d’une piste de Skate apparaît comme une dépense qui penche plutôt du côté des garçons, il faut donc faire quelque chose d’équivalent pour les filles. Évidemment, le contresens est complet. Ce à quoi aspire la théorie du genre en substituant le genre au sexe biologique, c’est de mettre en évidence que le genre est une construction sociale normée, et qu’elle est donc appelée à être « troublée », comme le dit le titre de Butler, Trouble dans le genre, ou mieux encore à être défaite. Défaire le genre, dit finalement Butler.

Donc, le mot « genre » est un signifiant-maître comme on l’a vu, mais comme souvent les signifiants-maîtres, il est trompeur. Si je peux me permettre une comparaison très incertaine avec ce qui a été jadis un autre signifiant-maître, comme le « prolétariat » dans l’espace théorique du marxisme, on retrouve un même type d’obstacle : la fonction finale – téléologique, voire eschatologique – d’un tel concept, c’est qu’il n’y ait plus de prolétariat… Mais comment un signifiant peut-il être à la fois élucidant par la clarté qu’il introduit là où il n’y a qu’obscurité, et voué à annoncer la disparition de ce qu’il nomme ? Donc, sa propre disparition. Le concept de genre apporte la clarté là où il n’y a qu’obscurité, vision naturaliste et biologisante des corps, mais cette clarté qu’il répand en mettant en évidence le caractère socialement construit de nos identités de genre, le voue précisément à disparaître.

J.-A. M. : Enfin, écoutez, simplifions. La vocation du concept de genre, si je ne me trompe, c’est tout de même d’effacer celui de sexe.

É. M. : Oui.

J.-A. M. : L’ambition des gender, c’est de passer du régime du phallique et de la Dyade sexuelle au Multiple genré. De la limite à l’illimité. Du fixe au fluide. Il y a donc bien substitution. C’est un régime à la place d’un autre. Mais ce n’est pas un décalque. C’est tout sauf un décalque.

É. M. : Exactement.

J.-A. M. : Pourquoi ne pas dire qu’entre sexe et genre, il y a une substitution de type métaphorique, au sens de Lacan ?

É. M. : On pourrait le dire, mais j’attends que vous précisiez.

J.-A. M. : La métaphore au sens de Lacan connote un changement de monde. Quand il s’agit par exemple de la robuste « métaphore paternelle » qui chez lui, à ses débuts, formalise l’Œdipe freudien, on passe, de façon très ou même trop simple, du monde imaginaire infantile dominé par le désir de la mère à l’ordre symbolique qui est androcentrique, phallocentrique et patriarcal. D’un régime à l’autre, on change complètement de registre et de coordonnées. Eh bien, appelons « métaphore genrée » le passage d’un monde centré, hiérarchisé, clos et figé, celui de la différence sexuelle, au monde décentré, étale, illimité et fluide, du gender.

É. M. : Tout à fait, à condition donc que ce que vous entendez par métaphore fonctionne, qu’il y ait « changement de monde », c’est-à-dire accès à une symbolisation autre.

J.-A. M. : Disant cela, je pense au livre majeur et vraiment crucial de Koyré, Du monde clos à l’univers infini. L’idée de cosmos a prévalu jusqu’à l’émergence de la physique galiléenne. Celle-ci a défait le monde de la tradition, ordonné et limité, elle l’a infinitisé et transformé en univers. C’est en vain qu’on pleure le monde aristotélicien, renouvelé par saint Thomas d’Aquin au Moyen-Âge, et encore promu au siècle dernier par Sa Sainteté Léon XIII, le pape séquestré des Caves du Vatican. Certes, on a bien des raisons de se lamenter d’avoir perdu ce monde-là et de vanter les vertus et le confort de la limite, comme le font par exemple les jeunes intellectuels catholiques si sympathiques réunis dans la revue Limite, mais, que voulez-vous, le vin est tiré, le discours de la science est en marche depuis le XVIe siècle, il avance inexorable, même si le progrès qu’il engendre ne nous dit rien qui vaille. Et saigne le cœur des mortels, si je puis dire. Moi aussi, je sais être romantique.

C’est une façon de comprendre l’extraordinaire résonance de cette aventure du genre dans le moment contemporain : le gender, en dépit ou plutôt en raison de toutes ses difficultés conceptuelles, de tous ses problèmes, paralogismes, pataquès, de son caractère contradictoire et insaisissable, se prête merveilleusement à tous les usages, c’est un ouvre-boîte universel, et il ne s’accorde pas mal avec l’univers infini de Koyré comme avec une société qui somme constamment le Dasein de choisir entre de multiples « options ».

É. M. : Tout à fait. Nous sommes appelés vers cet infini, avec une sorte d’enthousiasme lié aux modes de vie contemporains. Néanmoins, il n’est pas évident que les gender puissent sortir complètement de l’opposition…

J.-A. M. : … du masculin et du féminin ?

É. M. : Voilà.

J.-A. M. : Ça, j’en suis persuadé.

É. M. : Car pour opérer la métaphore dont vous parlez, sans doute faut-il opérer à partir d’une pensée du symbolique, où l’ordre symbolique joue un rôle majeur susceptible de porter la possibilité d’une métaphore. Or, le genre n’est nullement vu comme une construction symbolique, c’est, comme Butler ne cesse de le répéter, une construction sociale. On va y revenir, car c’est capital. Mais ce qu’il faut noter tout de suite, c’est que l’opposition du masculin et du féminin précisément fait retour, revient d’un peu partout et dans tous les sens, par exemple avec l’écriture inclusive, qui en est un cas typique, parce que, d’une certaine manière, elle nous obsède sur le genre.

J.-A. M. : L’idée de l’écriture inclusive fait fond sur la différence sexuelle.

É. M. : C’est ça, absolument. C’est un exemple, parmi d’autres, des difficultés que présente le concept de genre tel que Butler l’élabore. Typiquement aussi, celui qu’on a vu avec l’acte manqué des écologistes de Lyon qui, à partir du concept de genre, aboutissent à l’inverse exact de l’infini, c’est-à-dire à un budget à deux colonnes.

J.-A. M. : Il faudrait suivre dans le détail par quelles voies on en est arrivé à l’idée d’exorciser la langue à toute force et d’en faire sortir le démon du patriarcat. Certes, la langue a toujours été, et notamment en France, un enjeu politique majeur. Mais, selon Racan, Malherbe obtenait de Henri IV de s’incliner devant l’usage, « tyran des langues » dit le proverbe. Nos pédagogues éveillés, woke, rêvent, eux, de plier l’usage de la graphie à la loi de leur désir. On pense au Humpty-Dumpty d’Alice au pays des merveilles. Au nom de l’égalité de genre, ils se montreraient volontiers bien plus féroces que le maître ancien, androcentré, ne l’était au nom du père.

É. M. : Peut-être faut-il, dans une parenthèse, ajouter que l’histoire même de la « théorie » du genre est assez compliquée. Son universalisme d’aujourd’hui a en réalité comme point de départ de tout petits milieux très restreints, et qui sont les milieux lesbiens, californiens, SM souvent… C’est de là que tout part et que tout se construit. On peut aussi d’un point de vue historique prendre en compte les incroyables médiations qu’il a fallu pour passer du minoritaire au planétaire.

J.-A. M. : Le Christ, Mahomet, selon la légende, n’ont pas procédé autrement.

É. M. : Le christianisme, c’était une petite secte de juifs dissidents qui, passant par Rome, parvient à…

J.-A. M. : C’est parfaitement illustré sous une forme romanesque par Emmanuel Carrère dans son Royaume. Tout commence toujours par une énonciation singulière. Les mots nouveaux, ou les mots dotés d’une signification inédite, sont, au départ, de la nature du mot d’esprit ou du lapsus que fait quelqu’un. Quand le mot fait mouche, il est adopté et répercuté par l’entourage, et de proche en proche il gagne la langue, jusqu’à venir se lexicaliser dans le dictionnaire. Il devient une norme.

É. M. : Cette énonciation, c’est ici le signifiant « genre ». Mais précisément, il y a un moment où pour que le mouvement accède à l’universel, il faut que l’énonciation se fasse plus timide, s’assagisse, se stabilise, que le signifiant-maître surgisse, que la doctrine s’impose, et que précisément l’eschatologie s’assagisse aussi, afin que l’Église fonctionne.

J.-A. M. : Je trouve très parlant votre exemple de la municipalité de Lyon, qui se dandine pour se mettre au goût du jour, et qu’un lecteur du gender à la coule comme vous renvoie à ses fourneaux comme une péquenaude.

É. M. : Oui, ils font un contresens. Croyant bien faire en parlant de budget genré, en fait, ils ne font que reproduire les normes hétérosexuelles, hétéro-centrées.

J.-A. M. : En somme, dans le champ du genre, on se fait toujours tourner par plus gender que soi.

É. M. : Absolument.

J.-A. M. : Et ça culmine dans cette guerre générale dont je parlais. L’univers intellectuel du genre me paraît hobbesien, si je puis dire. Comme si, une fois ôté le Nom-du-Père, une fois dénoué et dispersé le Léviathan, le seul lien social qui demeurait, c’était la lutte à mort universelle.

Un sociologisme inflexible

É. M. : Il est temps d’en venir à ce point essentiel dans la pensée butlerienne, à savoir que le genre est construit socialement, que c’est une construction sociale. Chez Stoller, c’est par rapport au père, au couple parental, que le genre se construit, alors que, chez Butler, le substrat de la construction du genre est social. Le genre appartient à la socialité, au socius.

J.-A. M. : Il faut que vous expliquiez bien ça, parce que c’est différent du genre comme mode de jouir.

É. M. : Tout à fait. C’est une nouvelle difficulté propre au concept du genre, à savoir le sociologisme inflexible de Butler. Sa vision est celle d’un univers socialement construit sans dehors, sans alternative, sans échappatoire. Aucun sujet ne peut échapper à la performativité sociale du genre. Ce n’est que par des opérations de dysfonctionnements sociaux que le genre s’effrite, peut varier, se retourner.

J.-A. M. : Où s’introduit le social ?

É. M. : Il s’introduit simplement du fait que l’identité genrée est produite socialement. Elle n’a pas d’autre réalité que sociale.

J.-A. M. : Et le « mode de jouir » intime ?

É. M. : La question de l’intime est hors-sujet dans le corpus butlerien. Nous sommes dans un espace de pensée qui considère comme obsolète toute référence au sujet, à la subjectivité. On a bien sûr ici aussi une tension. Il y a, d’un côté, la prolifération anarchique, très plaisante peut-être, des possibilités de genre. C’est un point de fuite du concept de genre. Mais la réalité du genre n’est pas celle-là. Sa réalité, c’est qu’il est une production sociale.

J.-A. M. : Donnez-moi un exemple, que je comprenne bien la production sociale du genre.

É. M. : Un exemple ? Butler ne cesse de poser le problème de la difficulté à produire des exemples qui formeraient le matériau de la théorie du genre… mais on peut considérer que la dysphorie ou la mélancolie lesbienne tient à l’emprise sociale qui est telle qu’elle ne laisse pas de place au sujet pour forger cette…

J.-A. M. : Mais positivement, c’est le socius qui fait la lesbienne ?

É. M. : Non, le socius fait plutôt l’hétérosexuel.

J.-A. M. : Qui fait la lesbienne ?

É. M. : Un dysfonctionnement du socius, de la performativité, quand celle-ci ne se réalise pas. Des ratés, des échecs permettent la lesbienne.

J.-A. M. : C’est un raté, l’homosexualité féminine ? Une théoricienne lesbienne soutiendrait que le lesbianisme est un raté du système ?

É. M. : Non, non. La question ne doit pas être abordée dans ces termes, et déjà sûrement pas au travers d’une ontologie du lesbianisme, ou de son essentialisation. Disons que, si dans une société hétéronormée il y a une possibilité d’écart, par exemple d’écart lesbien, c’est en quelque sorte en raison de défaillances ou de ratés des performatifs normatifs, de leurs échecs.

J.-A. M. : Il faudra qu’on en vienne à parler du performatif au sens butlerien.

É. M. : Il y a des ratés de la performativité sociale qui se produisent quand celle-ci ne parvient pas à produire un sujet conforme à l’idéal de la norme. Ces échecs, ces défaillances, sont d’ordre mécanique, mauvaise transmission, échecs de la répétition performative.

J.-A. M. : Je n’ai pas trouvé ça dans votre livre.

É. M. : Citons Butler elle-même : « L’injonction à être d’un certain genre produit nécessairement des ratés – produces necessary failures – une variété de configurations incohérentes qui, par leur multiplicité, excèdent et défient celle-là même qui les fait advenir. »

J.-A. M. : Hum ?

É. M. : Il ne s’agit pas de déterminisme au sens traditionnel, mais d’un processus de règles qui, dans leur excès de rigidité ou dans leurs incohérences internes, ne peuvent se reproduire performativement sans introduire des variations, des ratés, des échecs. Vous trouvez ça aux pages 119-123 et 134-137. Il y a donc chez elle une tension entre l’anarchisme euphorique et proliférant des possibilités de genre, qui est un dérèglement du système, et de l’autre côté un sociologisme inflexible, impératif, où le genre est socialement construit par des énoncés performatifs. Les éléments de perturbation ne sont pas liés à des désirs individuels, subjectifs ou à des imaginaires, mais à un déraillement ou dysfonctionnement propre à l’interaction sociale entre l’individu et la communauté, le milieu, la famille, tous les appareils sociaux dans lesquels l’individu est pris. Mais à aucun moment il n’y a, disons, de place pour une subjectivité brillante qui aspirerait, elle, à produire une sorte d’arlequinade sexuelle où il pourrait être ceci ou cela, ou ceci et cela…

J.-A. M. : Le queer est banni.

É. M. : Le travail de Butler se déploie dans l’espace d’une « post-souveraineté » du sujet. On est avec elle dans un pur jeu d’interactions. C’est une lecture pragmatique du monde social. Cela dysfonctionne parce qu’en fait, l’hétéro-normativité est tellement rigide qu’elle ne peut pas se répéter de manière exacte. C’est un peu comme les virus : ça mute sans arrêt afin de se reproduire. Eh bien, le performatif social dysfonctionne par ce qu’elle appelle les phénomènes d’itération – de répétition – de compulsion itérative amenés à échouer plus ou moins. Mais il n’est pas question pour elle qu’un sujet s’extraie de la sphère sociale – à la manière dont l’envisage par exemple Georges Bataille – pour y introduire « un corps étranger », ou une catégorie qui excède cette sphère. C’est pourquoi Butler n’envisage pas un monde, ni même une communauté, qui exclurait le phallus, car cela supposerait d’échapper au socius, d’échapper à la sphère, et, dans cette souveraineté subjective illusoire, de ne faire que reformuler un discours de pouvoir. Ce point de vue va très loin. Dans le débat qui a agité le mouvement lesbien autour de l’exclusion par certaines lesbiennes des trans MtF, Male to Female, hommes trans mais non-opérés, et qui donc réintroduisent le pénis dans un monde qui est « not penis inclusive », Butler a défendu la possibilité d’une intrusion du pénis dans l’espace lesbien, parce que, dit-elle, la gêne des femmes de voir un trans MtF, donc porteur d’un pénis, pénétrer dans un espace féminin, n’est qu’un fantasme de peur qui ne correspond « à aucune réalité sociale », page 501-502. Tout est dit. Du coup, cet « individualisme du genre » que vous…

J.-A. M. : … que j’inventais…

É. M. : … que vous inventiez, est exclu. Néanmoins, il peut être à l’occasion loué. Ce, pour des raisons idéologiques, parce que les minorités sont évidemment l’objet d’une grande approbation et d’une lecture euphorique. Encore que, comme on le voit à propos de la question que pose la cohabitation des lesbiennes et des trans, la position de radicalité minoritaire lesbienne n’est guère défendue. Il est vrai que c’est au bénéfice d’une autre minorité, les trans, mais c’est plus encore au nom de la social reality qui est penis inclusive.

J.-A. M. : Donc, si je concevais une théorie basée sur l’équation genre = mode-de-jouir, je ferais entrer dans la psychanalyse le concept de genre d’une façon à la fois honorable et inédite ? Ça pourrait m’ouvrir des perspectives.

É. M. : L’idée butlerienne, c’est qu’en fait, l’individu est isotope au socius. Donc, les processus sociaux de transgression – le mot est trop fort – de dérèglement, sont internes à la norme elle-même. Le dérèglement de la norme ne vient pas de l’extérieur de la norme, il n’est pas le fait d’un sujet tout-puissant, il lui est coextensif. La construction sociale ou les « conditionnements sociaux » et la capacité d’agir, agency, relèvent d’une même totalité. Le dérèglement de la norme est interne à la normativité, il appartient au processus normatif lui-même. J’aborde cela à plusieurs endroits du livre, à la fin de la première partie, au troisième chapitre de la seconde, et dans l’Épilogue. Dans cette vision très dogmatique, Butler se réclame de Foucault et, dans mon livre, la partie consacrée à Foucault est l’occasion de s’arrêter sur cet immanentisme de la norme et cette positivité ou productivité de la norme. Mais nous y reviendrons un peu plus tard sans doute. Quoi qu’il en soit, chez elle la norme ne se place pas face à une liberté individuelle qui viendrait la combattre. Donc, c’est un monde sans…

J.-A. M. : … sans liberté ?

É. M. : Oui. Elle est très claire là-dessus. Elle s’oppose de manière très claire à Sartre et à l’existentialisme. Pour elle, s’ériger comme un sujet global prétendant combattre la norme, ne fait que déployer ce qu’elle appelle des « stratégies impérialistes », auxquelles il faut au contraire se soustraire : celles où le « sujet » reproduit illusoirement les schémas mêmes de la domination dont il n’est en fait que le miroir.

J.-A. M. : Peut-on dire que Butler a affaire à un Grand Autre absolu, l’Autre des Normes, l’Autre normé et normalisateur, dans lequel le sujet est véhiculé comme…

É. M. : Non, parce qu’un Grand Autre supposerait qu’il y ait une transcendance, qu’il y ait une différence entre l’individu et le monde, alors qu’il y a entre eux une totale identité.

J.-A. M. : C’est un Autre, mais non transcendant.

É. M. : Pourquoi l’appeler Autre s’il n’est pas transcendant ?

J.-A. M. : Encore une élucubration de ma part : est-ce que ce n’est pas spinoziste, un petit peu ? Est-ce qu’on ne pourrait pas recoder le butlerisme en spinozisme ?

É. M. : C’est en effet le terme dont certains affublent Butler.

J.-A. M. : Ah oui ? Je suis tombé pile ?

É. M. : Personnellement, je dois dire que je n’adhère pas à cette lecture-là.

J.-A. M. : Oui, mais vous décrivez bien l’univers butlérien comme une sorte d’enfer, de huis-clos, régi par une nécessité absolue immanente, mais, à la différence de Spinoza, sans porte de sortie, sans salut ou par la foi, ou par la connaissance et l’amour de Dieu.

É. M. : Non, ce n’est nullement un enfer, c’est un monde qui, à côté des traumas qu’il inflige aux individus, est aussi, comme globalité interactive, la scène où peut se déployer la puissance d’agir du sujet, « the scene for the agency of the subject. » Allons plus loin, et notons que ce qui est producteur de traumas, à savoir la forclusion, foreclosure, terme emprunté à la théorie de la psychose chez Lacan et dévoyé par Butler, est simultanément ce qui rend possible la puissance d’agir. C’est aux pages 69-73.

J.-A. M. : Oui, vous avez raison, elle a affaire à un Autre qui parle et qui commande. Ce n’est pas du tout le Dieu de Spinoza, qui, lui, la boucle. Son Autre serait plutôt un Surmoi, ce surmoi américain qui ne dit pas « Jouis ! », mais « Enjoy ! », « Enjoy Coca-Cola ! », et que Lacan disait apercevoir de sa fenêtre à l’aube, à Baltimore, en 1966

É. M. : Il n’y a pas de sujet chez Butler, même si le mot peut être utilisé ici ou là par commodité. Il y a simplement des interactions entre les individus et l’espace social.

J.-A. M. : Qu’est-ce que c’est, un individu, au sens de Butler ?

É. M. : C’est vous, c’est moi, c’est tout.

J.-A. M. : C’est court.

É. M. : Je ne pense pas qu’elle ait une définition théorique de l’individu. D’ailleurs, elle n’emploie même pas le mot « individu ».

J.-A. M. : Quel mot emploie-t-elle ?

É. M. : Ce qui est frappant, c’est qu’elle ne se réfère jamais à des études statistiques ou sociologiques qui prouveraient par a + b que nous sommes fabriqués socialement par des impératifs qui produisent notre genre. Cela est affirmé, mais il n’y a pas de validation.

J.-A. M. : Chez personne ? Chez aucun auteur du gender ?

É. M. : Je n’ai pas tout lu. Mais il n’y en a pas chez Butler.

J.-A. M. : Elle affirme, mais ne démontre rien ?

É. M. : Oui. Je suis frappé chez elle par l’absence d’exemples, alors que les grands théoriciens français ont un goût pour l’exemple construit, comme le merveilleux « Tu es un voleur » de Sartre ou l’interpellation chez Althusser. Ce ne sont pas des échantillons, des enquêtes faites sur le terrain, mais des exemples forgés de manière allégorique.

J.-A. M. : Et elle ne se fonde pas non plus sur des observations cliniques.

É. M. : Exactement.

J.-A. M. : Elle développe une clinique spéculative, qui est imaginative, mais un peu gratuite, pour le dire gentiment. Son invention du phallus lesbien est très camp, au sens de Susan Sontag. Ce n’est pas de la clinique.

É. M. : Voilà. Pour résumer le point de vue de Butler de la manière la plus claire possible, je vous citerai cette phrase de Humain, inhumain : « Les conditionnements sociaux sont les conditions mêmes de la puissance d’agir. »

J.-A. M. : Écoutez, c’est bizarre comme ça sonne spinoziste.

É. M. : Oui, mais je n’aime pas dire ça. Si le genre est un conditionnement social en même temps qu’il est possibilité d’agir, ça pourrait rappeler les grandes réflexions des marxistes poststaliniens sur la liberté, à l’époque où il fallait réfuter Sartre et ses propos sur l’engagement. On s’interrogeait gravement pour savoir si l’homme est libre ou bien déterminé par les infrastructures. Et l’on répondait en récusant ce questionnement comme soutenu par un présupposé dualiste. Et l’on disait : s’il n’y pas d’opposition entre les déterminations sociales et la liberté, c’est qu’en réalité, elles constituent une même totalité. Eh bien, la réponse de Butler à la question de la liberté est la même, et c’est pourquoi le mot de liberté devient un mot inutile, et que dans la logique du pragmatisme social qui est la sienne, elle préfère parler d’agency que l’on peut traduire par puissance d’agir, encapacitation, agencéité, agentivité, puisque le terme est au fond un intraduisible.

On est loin de cette image souvent flatteuse du gender basée sur les équivoques du queer des années antérieures, très libertaires, très urbaines, très new-yorkaises, très élitistes, que le Warhol que j’ai mis en couverture de mon livre symbolise, et que Butler ignore, qu’elle ne cite jamais : trop esthète, trop dandy, trop pervers…

J.-A. M. : C’est ce que vous appelez son puritanisme.

É. M. : D’où son puritanisme, bien sûr. Ce qui ne doit pas surprendre également, c’est de voir que ce vocabulaire issu du pragmatisme ou du comportementalisme est aussi celui des adeptes du management néo-libéral, où l’entreprise est cet espace interactif dans lequel les « agents » sont pris dans des processus de gestion. C’est Butler qui a introduit dans le discours LGBT des termes qui n’y étaient pas présents avant elle, comme empowerment, agency et autres, qui tous relèvent du discours managérial de l’interaction.

J.-A. M. : Quels sont ces théoriciens du management ? Je vous le demande pour m’instruire.

É. M. : Il n’y a pas de théoriciens ou il y en a mille, ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des praticiens, ceux des slogans des Business Schools : « Empower your career now ! »

J.-A. M. : Judith Butler se réfère à des auteurs traitant du management ?

É. M. : Non, pas du tout. C’est la langue qui parle toute seule, pourrait-on dire : l’anglo-américain. Mais notons tout de même une grande porosité entre certaines portions du discours LGBT et l’idéosphère néolibérale. J’ai été frappé récemment à la lecture d’un long texte paru dans Lundi matin à propos de la question trans, qu’en effet, pouvait se poser la question d’une lecture néolibérale du phénomène LGBT, du self-making, et de l’individu comme « entrepreneur de soi ». Cette question du néolibéralisme qui, à mon avis, est très mal posée, devrait être reprise aussi à partir de ce que j’écris pages 419-432 de Foucault et de son rapport au néolibéralisme. Mais il faudrait aller encore plus loin, et se souvenir des accusations de néolibéralisme adressées à Deleuze lors de la parution de L’Anti-Œdipe. C’est pourquoi mon analyse « idéologique » de Butler n’a rien d’un procès, mais plutôt d’une fascination pour l’imprégnation idéologique que peut véhiculer de manière générale la « théorie ». Ce qui est fascinant, c’est donc l’ambiguïté que porte l’anglais ou l’anglo-américain de Butler. Si on prend un terme comme le care, le soin, il peut être aussi bien utilisé par des gens radicalisés que par l’Armée du salut, ou…

J.-A. M. : … ou chez nous par une Martine Aubry.

É. M. : … ou par quelqu’un de droite. Des notions et des mots comme empowerment ou agency sont aussi bien utilisés par des minorités pour expliquer comment un Black doit recouvrer sa dignité en trouvant sa puissance d’agir, que par des entreprises où un employé doit lui aussi retrouver sa puissance d’agir, que dans les grandes institutions internationales pour dire que tel pays du tiers-monde en faillite doit retrouver lui aussi son empowerment. C’est pour cette raison que l’anglais est omniprésent dans mon livre, c’est la condition pour rendre sensible dans la langue même la pression idéologique qui s’y active.

J.-A. M. : Vous cherchez à dégager chez Butler les linéaments de « l’idéologie américaine » ?

É. M. : Quand Adorno analyse le fonctionnement de la psychanalyse aux États-Unis en 1946, il note qu’il y a dans la manière dont les psychanalystes gèrent la souffrance psychique quelque chose qui va dans le sens du self-making, de l’individu comme « entreprise de soi ». Il montre que, dans cette psychanalyse révisée, l’idée du soin psychanalytique substitue aux grands phénomènes structuraux comme l’Œdipe et la castration, les « traumas sociaux », exactement comme Butler le fait. Il décrypte dans cette aspiration à optimiser une position de l’individu où toutes ses « aptitudes sont pleinement utilisables », le mythe capitaliste du « plein emploi », du dynamisme social, qu’on peut retrouver d’un point de vue adornien dans l’empowerment butlerien. Je retrouve cela par exemple chez Butler quand elle parle des travestis.

J.-A. M. : Oui, il y a tout un passage du livre sur le travesti latino, black, etc.

É. M. : C’est un passage important parce qu’on y voit combien Butler est multiple. Ces travestis, qui sont des gens très pauvres des banlieues US issus des minorités « raciales » apparaissent dans un film de Jennie Livingston à laquelle Butler s’identifie beaucoup, parce qu’elles sont toutes deux juives, lesbiennes, etc., et qui s’intitule Paris is Burning. Elle voit dans la lesbienne filmant les travestis un personnage complètement fantasmatique, susceptible de métamorphoser ces travestis en femmes par sa caméra, qui serait le support de ce que Butler appelle le phallus lesbien.

J.-A. M. : Il faudra en reparler.

É. M. : C’est tout à fait incroyable. Mais comme souvent, une fois qu’elle a développé cette vision hallucinée, eh bien, elle revient au social, qui est son vrai terrain. Tout l’enjeu, finalement, de sa lecture de ces petits travestis latinos, blacks, etc., c’est précisément leur socialisation. Elle voudrait qu’ils accèdent à des formes socialisées d’empowerment, d’agency, et qu’ils constituent une communauté sociale structurante. Elle repousse la fétichisation des corps à laquelle elle a pu céder dans une sorte de séquence hallucinatoire qui relève de ce qu’elle juge être une simple logique de fascination, et revient à une position pragmatique, à l’impératif que ces minorités de genre, de race, et de position sociale, accèdent à des formes sociales d’agency, d’empowerment et d’enabling, « encapacitation. ».

J.-A. M. : Qui les mettent en capacité de faire quoi, exactement ?

É. M. : Ces notions d’encapacitation, d’empowerment et d’agency n’ont jamais de contenus propres, de contenus subjectifs, jamais d’explication. C’est la puissance d’agir, point : c’est la fluidité, l’interactivité, le mouvement. C’est en cela qu’on est bien dans le pragmatisme pur, dans des phénomènes strictement dynamiques de puissance et d’interaction, et pas du tout dans des imaginaires individués de sujet. Pour elle, cela n’a pas de pertinence.

Tout cela figure dans son second livre, Ces corps qui comptent, qui est un livre intéressant car très composite. La partie consacrée aux travestis est très révélatrice du fonctionnement de Butler, c’est là où elle est la plus complexe. D’un côté, elle trouve chez ces travestis, par le lesbianisme, un espace fantasmatique. Elle expérimente une sorte de lâcher subjectif où il y a une forme de délire hallucinatoire. Elle croit observer chez le travesti du film un processus de métamorphose, qu’elle décrit étrangement avec un vocabulaire mystique chrétien, comme la transsubstantiation, le sacre, l’onction, après avoir mis sur le tapis la judéité et le lesbianisme qu’elle dit partager avec la cinéaste, Jennie Livingston. Et puis, de l’autre côté, elle en revient à son discours ordinaire, celui de la socialité pure et du pragmatisme. La notion de genre semble donc d’un côté aller vers la prolifération, vers un élargissement presque infini du spectre des genres, et, de l’autre, elle est en même temps extraordinairement restreinte par le socius.

J.-A. M. : Restreinte par les stéréotypes ?

É. M. : Par les stéréotypes sociaux, par la performativité sociale, par la socialité dont la notion de gender est inséparable. C’est toute l’ambiguïté de Butler. D’un côté, elle semble faire du genre un élément de libération, mais en réalité, non, c’est une vision extraordinairement…

J.-A. M. : … oppressante, oppressive…

É. M. : … du processus de genre. Mais le mot « oppressive » n’est pas le bon, il est étranger à la pragmatique. Ou plutôt il est trop partiel.

J.-A. M. : Eh bien, je vous félicite d’avoir débroussaillé ce discours luxuriant, et de l’avoir ramené à une antinomie en définitive assez élémentaire : une routine sociale draconienne émettant des stéréotypes de genre, versus des échappées érotico-fantasmatico-fantastiques, originales et baroques. On arrête un petit moment ?

É. M. : Oui, on peut arrêter.

J.-A. M. : Vous avez donné beaucoup de vous-même. Je vous remercie. Ça complète le livre.

É. M. : Vous m’y poussez. Le film de Livingston s’appelle donc Paris is burning, il porte sur les bals de travestis et les concours de bal. C’est un film absolument passionnant. (Pause)

Après le genre

J.-A. M. : C’est assez exhaustif, me semble-t-il, le travail que vous avez fait sur Judith Butler.

É. M. : Oui, mais il manque le tout dernier Butler. Elle est devenue une star. Il y a maintenant un discours butlerien forcément plus personnel, moins dépendant de l’activisme de terrain auquel elle a été très liée.

J.-A. M. : Ça modifie ses conceptions ?

É. M. : Ça modifie, oui. Sa position d’icône modifie nécessairement son discours. Mais si on veut conclure sur ces questions, on pourrait peut-être dire que l’autre problème que pose le mot gender, c’est son quasi-abandon par Butler elle-même, ou, en tout cas, la difficulté qu’elle a à en faire un concept construisant une doctrine dans la longue durée. Elle s’est mise très vite à regretter d’avoir donné une place centrale au concept de genre, et de l’avoir posé comme prédominant par rapport à d’autres catégories : la race, les positions géopolitiques – allusions aux migrants – les questions sociales. On retrouve la même tentation d’abandonner le mot queer jugé trop communautariste, trop singularisant, pas assez inclusif, notamment par rapport aux communautés non-blanches.

J.-A. M. : Peut-on dire alors que depuis cette époque, autour de 2004, la théorie du genre s’est développée indépendamment de Butler ?

É. M. : C’est très compliqué. Je ne saurai pas répondre à cette question. Prenez par exemple celui/celle qui a été son/sa principal.e lecteur/lectrice en France, qui s’appelle Sam/ Marie-Hélène Bourcier. Il/Elle considère qu’il y a deux Butler. La première est celle qui est gender, queer, subversive, etc. L’autre, notamment celle de Défaire le genre, 2004, la « seconde Butler », est celle du disempowerment, elle renonce à la puissance et à l’autonomie du concept de genre, lequel…

J.-A. M. : … lequel court le monde indépendamment d’elle à partir de là, comme un Frankenstein ?

É. M. : Oui, mais avec du coup un quiproquo très profond. Le genre s’impose en effet dans le monde alors qu’elle le relativise, lui donne une place moins importante. Donc, la dernière limite du concept de genre, et qui est peut-être la première, c’est l’autolimitation dans laquelle Butler l’a placé très rapidement, pas vingt ans après, mais très vite. Trouble dans le genre paraît en 1990, Ces corps qui comptent en 1993, et là commencent déjà les reculs sur la centralité du genre. Et on peut penser que, déjà avant, il y avait de la part de Butler une inquiétude sur l’autonomie conceptuelle du genre. Car celle-ci n’est pas tenable à l’intérieur de la conception sociologisante qui est la sienne. Il me semble que le problème ne relève pas d’une évolution, mais qu’il est là dès le départ. En arrimant la question du genre à une pure pragmatique sociale, n’est-on pas conduit à dissoudre la question du genre dans le « social » ? Et donc à perdre le genre dans ce qu’il pourrait avoir de singulier ?

J.-A. M. : J’ai appris en vous lisant qu’elle explique en quoi le genre doit céder la primauté à la race. Le genre a délogé le sexe, la race doit déloger le genre. On doit passer du « genrisme » au décolonialisme. On en arrive ainsi à ce wokism si en vogue aujourd’hui.

É. M. : C’est ça. Pour Butler, l’opposition originaire n’est plus entre homme et femme comme le féminisme classique l’avait posé, mais entre les races. C’est très contestable politiquement, mais d’un autre point de vue, ce n’est pas complètement inintéressant, car ça nous incite à historiciser d’un point de vue anthropologique la question de la différence homme/femme. C’est ainsi que Barthes, dans sa pensée du Neutre, montre que l’opposition masculin/féminin n’est pas première dans les langues indoeuropéennes. La première opposition cruciale, c’est animé/inanimé. Ce n’est que dans les langues qui succèdent aux langues primitives indoeuropéennes que l’opposition masculin/féminin prend le pas sur l’opposition animé/inanimé. Et ça veut dire quoi ? L’opposition masculin/féminin est bien sûr réelle. L’humanité n’a pas pu échapper à cette différence, mais au travers de l’évolution des langues, on peut faire l’hypothèse que d’autres différences ont pu être symbolisées antérieurement.

Quand Butler dit : « Ce n’est pas l’opposition masculin/féminin qui est première, mais l’opposition des races », c’est pour moi tout à fait intenable. L’opposition des races est au contraire très tardive, et elle est extrêmement hétérogène, instable, réversible. Mais ce qu’on peut retenir de positif dans cette idée, c’est qu’en effet – et là, je souscris complètement à cette position – l’opposition masculin/féminin est symboliquement historique, se symbolise dans l’histoire. Voilà.

J.-A. M. : C’est où, dans le livre ?

É. M. : Je vais vous retrouver ça. Pages 298-300. C’est à partir de l’inanimé que Barthes va penser le Neutre. L’inanimé sera précisément le support du Neutre.

J.-A. M. : Ça m’avait échappé. Vous écrivez en effet, page 299 : « Son Neutre bouleverse le paradigme sexuel à un degré inattendu, non pas de manière ordinaire en déréglant la relation masculin/féminin, mais en l’annulant. Barthes donne à la catégorie de l’inanimé une place tout à fait extraordinaire, point originaire qu’il cherche à comprendre, et dont il trouve la structure dans les formes les plus primitives de la langue, l’indo-européen. » Etc. Vous dites que Barthes suit ici Meillet, et vous renvoyez à un article de Barthes de 1970 qui s’intitule « Masculin, féminin, neutre. »

É. M. : Je ne sais pas si c’est exact sur le plan philologique, mais c’est intéressant.

J.-A. M. : Oui, il faudrait savoir si c’est exact, mais c’est suggestif.

É. M. : Très suggestif de penser qu’il y a une histoire anthropologique de l’émergence des structures symboliques du masculin et du féminin. Il faut noter tout de même que cette proposition de Barthes apparaît dans un article qui nettement oriente la question sexuelle dans une perspective qui nous rapproche d’un questionnement dominé par l’idée de genre.

J.-A. M. : Je vais vous dire ce que j’avais compris sur la naissance du genre en vous lisant, et que vous avez défait en parlant comme vous l’avez fait. J’avais compris quelque chose de très simple, fondé sur votre analyse du « Tu es un voleur » dans le Saint Genet de Sartre. Genet, se voyant assigné comme voleur par cet énoncé, reprend l’assignation à son compte : « Je serai, je suis un voleur ». Pour Butler, cela signifie, dites-vous,que l’ostracisé inverse la valeur de l’énoncé, « processus de resignification » qui lui permet de récupèrer « un pouvoir constituant ». C’est très proche, comme vous le signalez, du principe paradoxal de Lacan, du « message émis par le récepteur sous une forme inversée » à l’intention du locuteur. Lacan ne l’a pas formulé lui-même, mais il l’a cueilli sur les lèvres de Benveniste à qui il expliquait la chose, conformément à ce qu’énonce le principe lui-même. J’ai donc cru que ce que vous appelez un « retournement subversif des insultes » était pour Butler au fondement même de l’assignation du gender. Alors, dites-moi en quoi je me trompais.