Avec Le Sang du ciel de Piotr Rawicz, nous sommes en face d’un vertige himalayen, d’un abîme sans fond, d’une épreuve émotionnelle, intellectuelle, psychique, métaphysique. L’œuvre de Rawicz nous place devant un autre mal que le mal de l’air ou le mal de mer ; l’œuvre de Rawicz nous place devant le mal de l’Être. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons repartir de la notion d’« écrivains incandescents ». Car il n’y a rien de plus incandescent que l’œuvre de Rawicz.

La fulgurance, le condensé d’énergie, l’œuvre à bout portant de Rawicz n’est pas à mettre entre toutes les mains parce qu’elle est insupportable, portée par rien d’autre qu’elle-même, et qu’elle est indécente. C’est pour cela qu’elle montre, comme personne n’a osé montrer, ce qu’est la Shoah.

Dès l’instant où la question de Dieu se pose, se repose, demande à être réinvestie, voire repensée, se pose également la question du langage, du sens du langage et du langage du sens. C’est au cœur de ce lien, sens du langage et langage du sens, que l’œuvre de Rawicz devient absolument incandescente.

Il n’est pas incongru, pour la parole juive, de parler de Dieu en produisant des contradictions, en s’y confrontant comme expérience de pensée. Comme le dit justement Emmanuel Levinas, on ne peut produire un discours sur Dieu qu’en se contredisant, qu’en assumant des points de vue hétérogènes, lesquels ne font jamais système.

Cette insécurité, on la retrouve parfaitement dans le récit de Rawicz, au point qu’il écrit : « Pour ma défense, rien, rien sinon la certitude que j’ai acquise passablement tard : les êtres n’ont pas de pire ennemi que l’Être. Je les libère donc, ceux d’entre eux qui me sont particulièrement chers, je les libère donc de cet ennemi éponyme », puis un peu plus loin « quel petit ghetto avec Dieu comme Capo suprême, comme doyen des nôtres et de ceux qui nous entourent ».

Le texte de Rawicz est hanté par la question de l’écriture, il s’inscrit à la fois dans la dénonciation du style et dans l’exigence d’écrire, même si l’écriture est l’acte où l’homme se sent le plus proche du cafard, selon Rawicz, cet infiniment petit qui prend la forme d’un infini négatif dans son texte.

1. L’incandescence et l’obscénité comme ouverture vers le religieux dans Le Sang du ciel

La Shoah s’impose d’emblée comme un phénomène inexplicable, mais non pas impensable, un phénomène qui fait trembler, un mysterium tremendum, selon l’expression de Rudolf Otto, dans son livre Le Sacré.

Ce mystère est obscène, et par obscénité, je veux entendre le fait de montrer ce qui doit rester caché, obscène parce qu’il a à voir avec la circoncision, avec cette histoire de queue qui fait alliance, histoire de queue qui est aussi une histoire de sexe, selon Rawicz, histoire de sexe dans tous les sens du terme.

« Chaque nouvelle journée était un dépucelage dans les chairs cachées du temps qui s’apprêtait à nous engloutir. Chaque dépucelage était un Nouveau jour, comme un clou de plus enfoncé dans la peau de notre durée tenace. Jamais avant, le ciel, le ciel pâle de nos septentrionales contrées n’avait été aussi charnel. On pouvait l’écorcher à vif, ce ciel qui nous tuait de mille morts, qui nous tuait AUSSI en nous lançant des flèches de froide volupté. Des univers y passaient et des dizaines de filles ».

Voilà comment Rawicz décrit ou plutôt représente la Shoah par balles :

« Au printemps de belles violettes vont pousser,

Elles vont pousser au-dessus de nous. »

Comme tous les grands textes religieux, le texte de Rawicz revient de nulle part. En plus d’être profondément atypique, il est atopique.

Cette union de la fulgurance et de l’obscénité se trouve d’emblée dans la trame formelle du Sang du ciel. La première partie intitulée « La queue et l’art de comparer », titre qui avait été proposé à Gallimard, évoque l’agonie et la liquidation d’un ghetto qui n’a pas de nom.

La seconde partie, intitulée « Le voyage », décrit la fuite éperdue et sans repos de Boris, personnage principal de l’ouvrage, et de sa compagne, Noëmi, dans une terre hostile et effrayante, peuplée de délateurs, de maîtres-chanteurs ou de résistants qui partagent la même détestation du Juif.

La troisième partie, « La queue et l’échec aux comparaisons », décrit la déréliction de Boris, son arrestation, son emprisonnement, sa torture et le fait qu’il se fasse passer pour un goy opéré du phimosis, goy ukrainien du nom de Youri Goletz. Le dernier chapitre qui achève le livre s’intitule « Coda » qui signifie « queue » en italien, tout en désignant la fin d’un morceau ou d’un mouvement musical.

Du point de vue thématique, cette transgression qui relie l’incandescence à l’obscénité prend toute sa virulence. Elle porte sur trois grands sujets tabous qui rendent son témoignage infréquentable : le sexe, la littérature et le statut de témoin.

Comme toutes les idées traversant le texte, ce statut de témoin est disloqué par une construction qui enchaîne les emboîtements narratifs, confirmant qu’il est impossible d’avoir un seul point de vue sur la Shoah comme il est impossible d’avoir un seul point de vue sur Dieu.

2. Visions de la Shoah de 1945 à 2020 : le sens de la question et la récurrence du dogme

Sur la Shoah, une œuvre fictive est-elle légitime, souhaitable et justifiée ? Recouvre-t-elle ou révèle-t-elle l’événement ?

L’événement n’est-il pas inhérent à la construction historique, au passage nécessaire, mais construit, du fait, comme cours de l’histoire, à l’historiographie comme écriture de l’histoire ? La question n’est pas surfaite. Elle est plutôt récurrente. Et dès l’instant où l’on croit en avoir fini avec elle, elle revient comme un boomerang.

En face de la question posée, s’impose un dogme qui est en tant que dogme, son propre fondement. Le caractère lancinant et insistant de ce dogme pose l’idée d’une profanation de l’événement historique, dès l’instant où l’on fait de la Shoah autre chose que de l’histoire.

L’argumentation est soit d’ordre ontologique, considérant qu’on ne peut témoigner au cœur de la destruction ; soit morale, on tue une seconde fois les victimes en recouvrant leur destruction par autre chose ; soit épistémologique, il n’y a de connaissance de la Shoah que par et dans l’histoire.

En somme, la littérature de la Shoah quand elle ne prend pas l’histoire comme condition nécessaire, c’est-à-dire l’écrit des naufragés et des rescapés des camps, pour reprendre une expression de Primo Levi, est impossible, déplacée ou indigne d’une réelle connaissance de la Shoah.

L’enjeu est résumé par la formule que Claude Lanzmann a adressée, un jour, à Raul Hilberg : « faut-il une œuvre d’art pour montrer la Shoah ? » Faut-il une création qui part de l’imaginaire pour montrer ce que la construction de l’événement historique ne peut montrer comme telle ?

Au cinéma, ce dogme vient d’être récemment transgressé par Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. On peut d’ailleurs voir, dans le succès critique de ce film, comme un soulagement face à un acte créateur et artistique que l’on a parfois considéré comme une profanation du devoir de mémoire, voire comme un interdit. Essayons d’expliciter cet interdit et de le mettre à l’épreuve.

Cet interdit est posé là où l’histoire a assumé le passage du fait, lié au cours de l’histoire, en événement, lié à la construction du fait historique, et a renoncé à se construire sur le modèle des sciences de la nature. Ce passage du fait en événement montre que la compréhension, liée à l’idée même de science humaine, achoppe sur une difficulté centrale, c’est-à-dire sur la démesure, sur la puissance, à la fois organisationnelle et destructrice, d’un événement humain où l’homme doit se comprendre lui-même.

Bien plus, ce dogme et cette compréhension historique butent sur des conduites anthropologiques inédites, donc incompréhensibles immédiatement, conduites qui posent une idée nouvelle de l’homme, où les actes ne reposent plus seulement sur des individualités, sur des motifs individuels comme le racisme, l’antisémitisme, mais sur une obéissance à l’autorité, le conformisme et la segmentation des activités, où celui qui agit n’est pas celui qui décide.

L’œuvre philosophique de Günther Anders, les expériences psychosociologiques de Stanley Milgram et de Philip Zimbardo ont dit l’essentiel de ce passage qui marque, selon l’expression d’Anders, une obsolescence de l’homme.

Ce dogme autour de la Shoah, répété par les plus grands spécialistes, repose sur l’idée selon laquelle la littérature de la Shoah est une expression oxymorique, voire contradictoire. Ce que le passage du fait historique en événement ne peut révéler, la littérature, a fortiori celle qui n’atteste d’aucun témoignage historique, ne peut prétendre surmonter les difficultés épistémologiques inhérentes à la connaissance de la destruction des Juifs d’Europe.

En 1977, Elie Wiesel argumentera en faveur de cet interdit, sous une forme quasi-syllogistique, déductive, de sorte que l’hypothèse et l’expression d’une littérature de la Shoah n’a rien pour elle : « La littérature de l’Holocauste ? Le terme même est un contresens. Qui n’a pas vécu l’événement jamais ne le connaîtra. Et qui l’a vécu jamais ne le dévoilera. Pas vraiment, pas jusqu’au fond (…) La littérature de l’Holocauste n’existe pas et ne peut pas exister. Auschwitz nie toute littérature comme il nie tous les systèmes, toutes les doctrines. »

Cet interdit était pourtant loin d’aller de soi, d’être intuitivement évident. Il faut rappeler que, dès 1947, David Rousset choisit la forme littéraire, « par méfiance des mots » pour témoigner des camps, de l’impensable, au cœur de la destruction dans Les Jours de notre mort.

L’argument de Wiesel ne tient pas sur le respect absolu et incontestable de l’historiographie de la Shoah, mais sur l’impossibilité de témoigner au cœur de la destruction, impossibilité qui semble pour le moins étonnante, lorsqu’on sait que nombre de manuscrits de Sonderkommandos ont été retrouvés enterrés, à proximité des chambres à gaz de Birkenau.

Cette impossibilité ontologique d’une littérature de la Shoah est répétée, dans un même mouvement discursif, entre autres, par Jean-François Lyotard, en 1983, puis par Annette Wieviorka dans sa thèse de doctorat, Déportation et génocide, de 1991.

Elle constitue en quelque sorte un lieu commun qui réduit la Shoah à une approche purement historique, point sur lequel s’est appuyé son enseignement, avec l’échec relatif que l’on connaît, puisqu’elle conduit inévitablement à la concurrence des souffrances et à passer bien souvent à côté de la dimension rationnelle, organisationnelle, scientifique de la Shoah ou à en faire un élément parmi d’autres et non une condition suffisante.

Cette position commune et partagée est balayée par le texte de Rawicz, ce qui peut expliquer aussi son délaissement, l’étonnant manque de reconnaissance autour de ce texte.

3. Le Sang du ciel comme révélateur des faux débats traditionnels autour de la Shoah

Or, cet interdit, posé, justifié, déduit géométriquement selon l’ordre des raisons, est réfuté à l’avance par la publication de Piotr Rawicz, Le Sang du ciel paru en 1961.

Torturé par la Gestapo, déporté en 1942 à Auschwitz, non en tant que Juif mais en tant qu’Ukrainien, sous le nom de Peter Heller, avec le matricule 102679, Piotr Rawicz fait partie d’un groupe de déportés qui sont transférés en septembre 1944, d’Auschwitz à Leitmeritz, en Bohême.

Le personnage de Boris du Sang du ciel, qui cherche à se faire passer pour un goy opéré du phimosis, et donc victime d’un malentendu, n’est évidemment pas sans écho avec son parcours personnel, particulièrement avec l’idée selon laquelle la question de l’Être, question métaphysique par excellence, n’est qu’une histoire de queue. Il est remarquable, on l’a dit, que le titre initial de l’œuvre de Rawicz était La Queue ou l’art de comparer, titre qui effraya Gallimard.

Écrit a posteriori, et pourtant au cœur de la destruction, se déroulant dans une Ukraine imaginaire, et pourtant plongée dans le trou béant de la persécution des Juifs d’Europe, Le Sang du ciel de Rawicz pilonne, une à une, toutes les idées reçues et actées sur la Shoah. Radicalement, il met à l’épreuve les structures de notre rapport au monde et à la mémoire, à savoir les questions de l’identité, de l’existence, de l’esthétique du témoignage, et en définitive, de l’idée de Dieu.

Mais ne nous y trompons pas, et il faudra revenir sur cette contradiction apparente, Rawicz n’invoque jamais la littérature comme procédé d’appréhension de la Shoah, bien au contraire, il la dénonce avec véhémence, tout du moins comme moyen, comme technique. Parce que, pour Rawicz, il y a une différence de nature entre la littérature comme procédé, s’érigeant comme fin en soi, et l’écriture qui permet à l’auteur de se confronter à la figure de deux infinis : un infini négatif, l’insecte, le cafard, lié à l’infiniment petit et un infini prétendument positif, un infini qui fait de l’existence un camp de concentration, l’infini lié à l’idée de Dieu.

Sur le procédé littéraire, les assertions de Rawicz sont édifiantes :

« Le « procédé littéraire » est une saleté par définition. Il l’est davantage de par ses éléments constitutifs : le procédé, le procédé, cette notion est comme un parcours quotidiennement rabâché, entre son bureau et son domicile, par un fonctionnaire souffrant d’hémorroïdes.

La littérature : l’anti-dignité érigée en système, en seule règle de conduite. L’art, parfois rétribué, de fouiller dans les vomissures. Et pourtant, à ce qu’il semble, navigare necesse est : il FAUT écrire. Pour tromper la solitude, pour tromper les autres. Mais surtout : fidèle à ma destinée, sans qu’envers moi elle fasse de même, il faut que je souligne ma ressemblance avec un insecte : or, n’avez-vous pas remarqué que jamais l’homme ne ressemble autant à l’insecte que quand il se livre au jeu d’écrire ? »

Dans ce passage, Rawicz évoque indirectement un proverbe latin navigare necesse est, il est nécessaire de naviguer, vivere non est necesse, vivre n’est pas nécessaire. Cette assertion nous conduit logiquement à la question de l’existence qui a pour pli celle de l’infini.

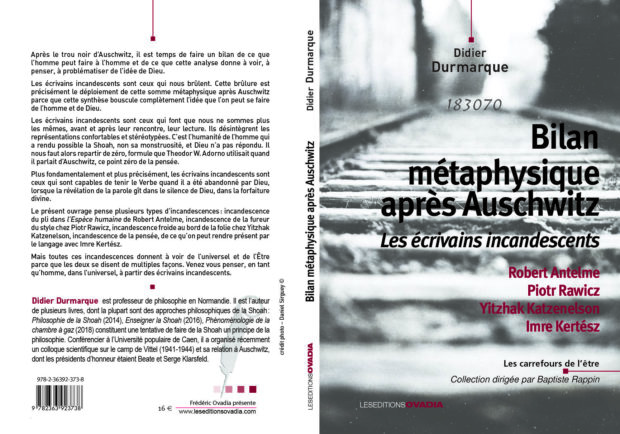

Voulez-vous en savoir plus ? L’auteur de cette tribune vous donne rendez-vous, en octobre 2020, pour la sortie de Bilan métaphysique après Auschwitz, un livre qui renouvellera en grande partie notre vision de la Shoah et qui montrera pourquoi les écrivains incandescents du Bilan métaphysique après Auschwitz dévoilent quelque chose de l’homme et de la question de l’Être qu’ils sont les seuls à penser.