Les années ne parviennent guère à obscurcir totalement la mémoire, mais avec elles, le cours du temps se brouille. Je suis en mesure de revoir chacune de mes soirées avec clarté, et me souvenir de toutes les conversations, mais je ne saurais dire aujourd’hui avec certitude si un certain appel téléphonique remonte à 2008 ou 2009, alors que je sais très exactement, au mois et à la semaine près, la date à laquelle tel ou disque des Beatles est sorti en 1966.

C’est donc sans doute un matin du début de la dernière décennie que j’ai reçu un appel d’un vieil ami, l’écrivain et professeur Bernie Avishai, Juif originaire comme moi de Montréal, avec lequel nous parlions la même langue pour tout ce qui relève de la littérature, de la politique, des histoires juives et des souvenirs de hockey sur glace.

«Adam, me dit-il sans préambule de cette voix plaisante mais ferme, douce mais péremptoire que je considère comme très israélienne — il passe la moitié de l’année à Jérusalem —, invite Philip à dîner.» “Philip”, je le savais, c’était Philip Roth avec lequel Bernie avait une relation que l’on pourrait sans doute qualifier de filiale, étant à la fois son ami et son fils car il était présent lors de plusieurs des crises que Roth avait traversées au cours de sa vie. «Il se sent un peu abandonné quand approche la fin de la journée, et il aimerait bien ne pas dîner seul ce soir.»

C’était un ordre plus qu’une suggestion, mais cela me laissa perplexe. «Comment veux-tu que j’invite Philip à dîner ?» lui répondis-je très simplement. Compte tenu de la hiérarchie des héros dans ma famille, c’était pour moi comme inviter Scott Fitzgerald à boire un verre, ou aller à la salle de sport avec Dickens : une entreprise personnelle très improbable face à un titan.

En effet, dans mon univers, Roth n’était pas un simple écrivain, c’était un demi-dieu. Des années auparavant, j’avais d’ailleurs aidé mon père, professeur de lettres à l’Université McGill de Montréal, à préparer un cours sur les écrits de Roth ; à cette époque, celui-ci était encore largement considéré comme un provocateur car nous étions bien avant que les livres dont Zuckerman est le héros n’aient fait de lui un grand écrivain, ou que la Trilogie américaine ne l’ait transformé en “icône”. Il n’était pas seulement l’écrivain contemporain préféré de mon père, mais aussi, d’une certaine manière, son double : ils avaient exactement le même âge, parlaient la même langue des années dix-neuf cent quarante et cinquante pour tout ce qui relevait du baseball aussi bien que de l’enseignement de la littérature et des arts. J’avais dîné une fois avec Roth et Bernie, et je l’aimais bien – même si j’avais été assez surpris par sa nervosité devant la lenteur du service, ce en quoi d’ailleurs il ressemblait à tous les sexagénaires juifs («Bernie, mais où donc est passée la fille qui devait nous apporter la carte des desserts ?»).

Déconcerté mais néanmoins Boswellien dans mes instincts, convaincu que les héros existent vraiment, et aimant la compagnie des gens brillants, je consultai mon épouse, Martha, qui a d’excellentes antennes pour tout ce qui relève des relations sociales. «Invitons-le à manger les restes de Thanksgiving, me dit-elle sans hésiter. Il est évident qu’il adore la fête de Thanksgiving – il en parle dans tous ses livres — et qu’il déteste les grands dîners. Propose-lui de venir manger les restes de notre dîner de Thanksgiving.»

«Les restes de Thanksgiving» est une expression typiquement américaine en référence à cette tradition qui consiste à préparer beaucoup trop de choses les jours fêtes de manière à ce qu’il en reste suffisamment pour le dîner du lendemain. Il s’agit donc moins de réutiliser les restes que de refaire le même repas, mais de manière beaucoup plus informelle. Bien que je ne fasse pas l’essentiel de la cuisine dans notre famille, les restes de Thanksgiving, toujours servis le dernier vendredi de novembre, constituaient, de toute l’année, le repas préféré de Martha car c’était la seule fois où nous pouvions nous détendre et profiter du repas après le travail de la veille. (C’est elle qui s’occupe de dresser la table et de la décorer).

J’avais l’adresse e-mail de Roth que m’avait donnée Bernie. J’allai donc à mon bureau et écrivis : «Philip : Ce petit mot car je connais votre tropisme pour la fête de Thanksgiving, comme on peut le voir expliqué de manière détaillée dans Laisser courir, Portnoy et ailleurs ; c’est pourquoi, avec Martha, nous avons pensé que vous aimeriez vous joindre à nous pour finir les restes vendredi soir. Il n’y aura que nous et les enfants. J’espère qu’il vous sera possible de venir.»

En l’espace de quelques minutes – qui me parurent quelques secondes à peine – une réponse s’afficha sur l’écran : «Ça me semble parfait. Quelle heure ?».

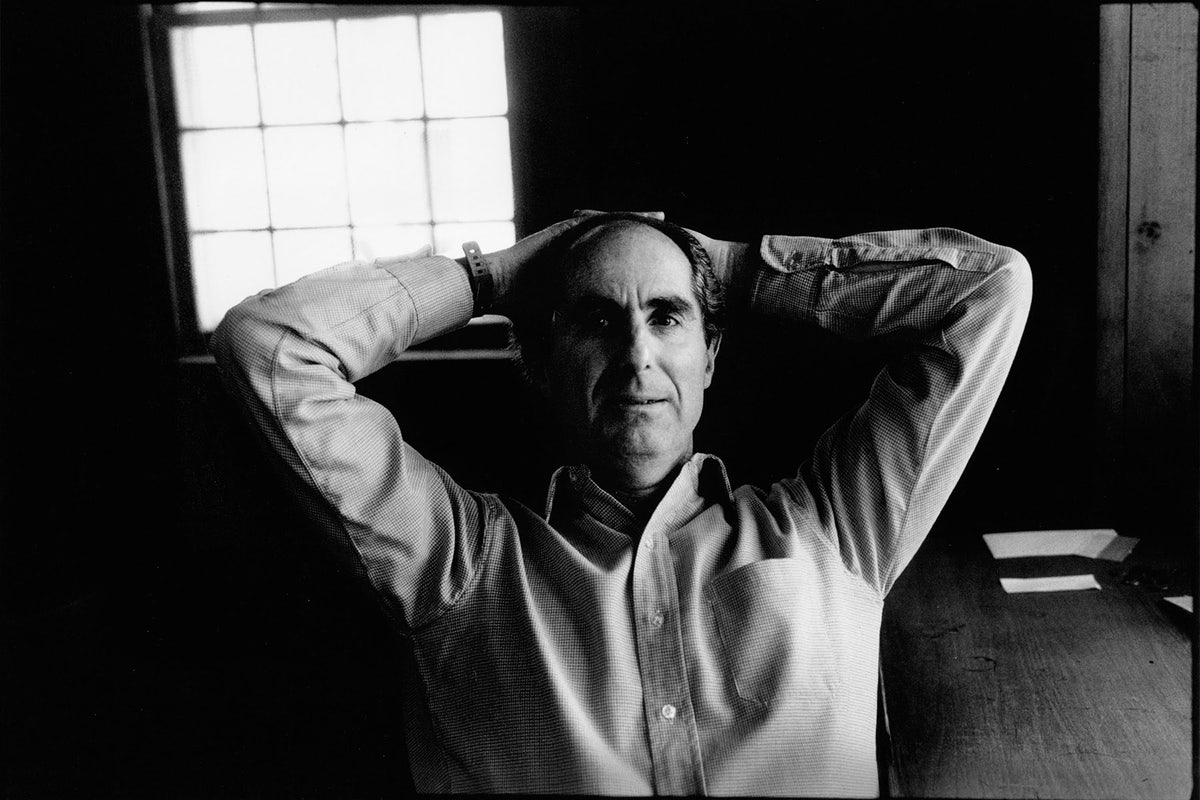

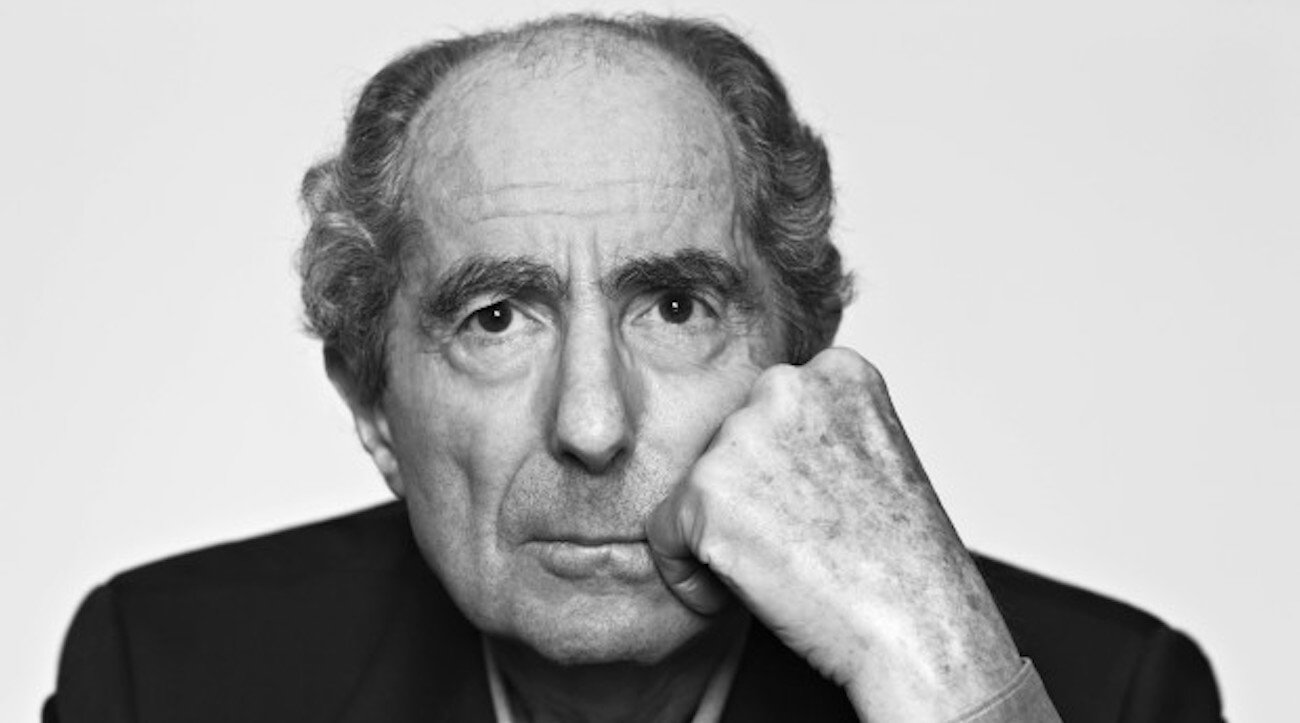

Le vendredi soir, Roth se présenta à notre porte vêtu d’un imperméable et tenant deux livres dans une main. Il était grand — bien qu’une opération de la colonne vertébrale l’ait obligé à se tenir un peu moins droit qu’auparavant, il était toujours aussi grand et plus beau que ne le laissaient penser les photos très sobres sur lesquelles il avait toujours l’air mal à l’aise. Ses protagonistes, les Nathan et autres Zuckerman, avaient été dépeints comme naturellement attirants pour les femmes — mais là, devant notre porte, sa séduction ne tenait pas à une beauté naturelle et à des traits réguliers, il s’agissait plutôt d’une sorte de plénitude de sa présence, d’un éclair vaguement diabolique dans le regard qui le rendait irrésistible. (Dans sa jeunesse, Dustin Hoffman, bien que plus petit, aurait parfaitement pu l’incarner — j’ai d’ailleurs découvert que des années auparavant, Dustin Hoffman avait joué un personnage proche du jeune Roth, ou d’un de ses nombreux doubles, dans une pièce à laquelle Roth s’était essayé entre vingt et trente ans et qui avait fait un four).

«Alors, les enfants ! Qui veut l’adultère et qui veut la mortalité ?», demanda-t-il péremptoire tandis que les deux «enfants», l’un de treize ans et l’autre de dix-huit, s’approchaient et qu’il leur offrait ses livres. Il s’agissait de Tromperie, son roman sur l’infidélité et Un Homme, son livre sur la mort. La raison pour laquelle il avait choisi ces livres était mystérieuse – mais la légèreté avec laquelle il les avait «vendus», comme s’il s’agissait de parfums de crème glacée, les avait pliés de rire, et cela l’avait plié de rire lui aussi.

Philip avait le rire le plus agréable que je connaisse. Il rejetait la tête en arrière, fermait les yeux à moitié et se laissait aller. Puis il se redressait, prêt à recommencer. Il s’assit alors et dédica avec soin chacun des ouvrages à l’adolescent qui l’avait choisi. (Il ne faisait jamais de séances de dédicace et ne participait pas aux tournées de promotion comme nous autres, pauvres mortels, sommes tenus de le faire ; mais tout le monde savait qu’il y avait un vendeur de livres ambulant qui étalait sa marchandise sur le trottoir devant chez Zabar’s, le célèbre traiteur de Broadway, auquel Philip réservait ses signatures, une excentricité propre à ce quartier.)

Je lui offris du vin, mais cette fois-là comme celles qui devaient suivre, il me demanda juste de l’eau. Comme je m’en étonnais, il me répondit que c’était le prix à payer à cause de ses insomnies. Il ajouta ensuite qu’il n’avait jamais été attiré par la boisson, et je lui ai alors rappelé la remarque bien connue de John Updike disant que si Roth et lui-même avaient pu écrire si bien et pendant si longtemps, contrairement à la vieille tradition américaine riche en débuts précoces suivis de fins de carrière affligeantes, c’était tout simplement parce que ni l’un ni l’autre ne buvait.

Il approuva de hochements de tête enthousiastes, puis ajouta : «C’est plus impressionnant dans le cas de John que dans le mien. Les Juifs ne boivent pas. Ils ne boivent pas d’alcool. Les WASPS[1], comme Updike, sont des alcooliques. Les WASPS couchent avec les femmes des autres et boivent du scotch. Les Juifs s’imaginent qu’ils couchent avec les femmes des autres et boivent de l’eau de seltz». C’est le terme par lequel les Juifs désignaient autrefois l’eau gazeuse vendue en syphon qui était leur boisson préférée.

Il me parla ensuite de mon nom, Gopnik — d’où est-ce que ça venait ? (Il voulait savoir en fait quelle partie de l’Europe de l’Est mes ancêtres avaient fui pour venir ici ?). Je lui répondis que nous étions originaires de Russie – d’Ukraine en fait, mais ce n’était pas en ces termes qu’on y pensait dans ma famille — et mentionnai le grand père de mon père qui avait eu l’ambition de devenir pharmacien, une voie qu’à son grand regret il n’avait pu suivre à cause de 1918 — une des moindres catastrophes qu’avait engendré la Révolution russe.

Philip, comme me le rappelle mon fils Luke, avait une façon extrêmement plaisante de vous encourager à raconter une histoire : «Hum…» disait-il d’une voix douce pendant que vous parliez afin de vous inciter à continuer. Comme il le faisait d’ailleurs maintenant. Puis ses yeux s’illuminèrent soudain.

«Pharmacien ! Ça, je comprends. C’était un bon métier. Les Juifs aimaient bien tous ces métiers de deuxième ordre qui n’étaient pas tout à fait des professions libérales. Pharmacien ! Le pharmacien portait une blouse blanche et il était debout sur une petite estrade derrière son comptoir, et puis il tapait ses étiquettes à la machine. Ou alors assureur, comme mon père — des emplois de cols blancs, des métiers qui vous conféraient une certaine dignité, qui n’exigeaient pas d’avoir fait des études supérieures. Comme le type du fluoroscope dans les magasins de chaussures, par exemple !»

Devant l’air perplexe des enfants, il leur expliqua qu’à Newark, à l’époque de sa jeunesse, c’était la norme. En Amérique, le «fluoroscope» était une espèce d’appareil à rayons X portable à l’aide duquel le vendeur pouvait examiner la structure interne du pied, et cela lui permettait ensuite de recommander telles ou telles chaussures en connaissance de cause. Je me rappelais alors vaguement les histoires que racontait mon père sur sa propre jeunesse à Philadelphie où, dans les magasins de chaussures «orthopédiques», on obligeait les petits garçons juifs qui avaient les pieds plats à porter des souliers qui ressemblaient à des instruments de torture.

«Un fluoroscope ! Voilà pourquoi vendeur dans un magasin de chaussures était un bon métier pour un Juif ! Vous étiez un expert, vous étiez en position de donner un avis et des conseils de professionnel, et puis aussi, vous aviez accès à une machine de type scientifique. Vous étiez à genoux, mais dans un rôle qui relevait de la médecine.» Philip se transforma alors en vendeur de chaussures à la voix haut-perchée, calme et rayonnant d’expertise : «“Si je m’en tiens à ce que je vois, Madame, je dirais sans conteste qu’il va falloir oublier les mocassins ! Prenez-lui celles-ci en cuir marron ! Voyons, fais bouger tes orteils, mon garçon.” C’était faire preuve de beaucoup d’ambition que d’aspirer à devenir celui qui dans le magasin de chaussures manipulait le fluoroscope. Vous aviez une certaine autorité ! Et aussi tout un appareillage.»

Il s’amusait beaucoup, et je compris que ce personnage – animateur de jeu, comique, peut-être même amuseur public — était le rôle qui le mettait le plus en joie. Je le savais, il s’était construit au fil du temps un personnage public derrière lequel il se retranchait lors des interviews télévisées et de ses rares apparitions sur une scène : un homme de lettres très digne à la voix profonde, à l’ironie légère et très sérieux sur le plan moral ; un vrai lauréat du prix Nobel. C’était une image modelée, me disais-je parfois, sur celle de son ami et voisin du Connecticut, Arthur Miller, lequel avait longtemps avant lui renoncé à ses droits d’auteur sur le numéro de l’Homme de Lettres Juif Très Sérieux Sur Le Plan Moral.

Mais dès que Roth se sentait en sécurité au milieu de ses semblables, ce masque tombait, et un amuseur — un humoriste rompu à la satire des années cinquante, proche de l’esprit ironique, sardonique et spasmodiquement froid de Mort Sahl ou de Nichols & May — faisait son entrée en scène.

«Pourquoi est-ce qu’on a interdit le fluoroscope», demanda un des enfants.

— Pourquoi ? répondit Philip. Pourquoi ? Parce que c’était un Tchernobyl miniature dans un magasin de chaussures ! Il émettait les mêmes radiations qu’une bombe H ! Je ne sais pas pourquoi on n’entendait jamais parler de ces flopées de marchands de chaussures juifs qui mourraient à cause de toutes ces radiations,» répondit-il avant de s’arrêter un instant pour réfléchir. Puis il ajouta : «Je suppose qu’ils ont dû mourir de crise cardiaque avant, à cause du mauvais sang qu’ils se sont faits quand tout le monde s’est mis à porter des sandales. Ce sont des victimes des années soixante.

— Comme Irving Howe ?» dis-je alors.

Cette dernière remarque le ravit. Irving Howe était un critique littéraire juif très célèbre, et bien que de gauche, il avait été rendu fou par les bouleversements culturels qui avaient accompagné la guerre du Vietnam, et il avait écrit une critique très désagréable sur Roth que l’on retrouve au centre de La Leçon d’anatomie.

«Mais oui ! Exactement comme Irving !» La comparaison entre un critique juif hostile et un vendeur de chaussures juif en quête de dignité était exactement le genre de plaisanterie qu’il adorait. «Irving avait son propre petit fluoroscope : il était capable de passer les écrivains juifs aux rayons X avant de leur indiquer la taille qu’il leur fallait pour leurs chaussures : “Toi, Bernie, prend donc un 43-43 1/2. Pour toi Saul, ce sera des mocassins ! Phil, il va vraiment te falloir quelques années en chaussures orthopédiques !” Et quand on ne l’a plus laissé se servir de son petit fluoroscope, il est devenu fou.»

Puis la conversation revint sur Updike. Je racontai alors qu’en parcourant les vieux numéros du New Yorker, j’étais tombé sur les toutes premières choses que celui-ci avait jamais publiées — quelques vers comiques où il était question d’une ouvreuse – en m’étonnant de voir combien il était étrange que ce chêne si noble avait germé à partir d’un tout petit gland au pied si léger.

«Pas plus que moi, lança alors Philip.

— “Défenseur de la foi” n’était pas votre première nouvelle publiée dans le New Yorker?» lui demandai-je. C’était une célèbre nouvelle du milieu des années cinquante – très célèbre, en fait, en son temps – où il était question d’un soldat juif et de son sergent, juif lui aussi. Le sergent était le narrateur tandis que le soldat cherchait à obtenir des passe-droits et à échapper à son devoir en jouant sur le fait qu’entre Juifs, il fallait s’entraider, et le sergent se trouvait donc confronté à un dilemme moral.

— «Non, c’était la deuxième ! me dit-il. La première n’avait rien de particulier, il s’agissait d’une soirée, d’un cocktail au cours duquel une fille devine ma filiation littéraire en se fiant à mon apparence. Je trouvais qu’elle était bien pour le New Yorker de l’époque. J’avais essayé d’imiter le genre d’écriture qu’on trouvait dans le New Yorker de ces années-là. Ce ton ironique de chien battu. Si on ajoute à cela la posture de l’universitaire débutant que j’étais, vous avez quelque chose d’assez jaunâtre.

John avait un don surnaturel», ajouta-t-il sans ambages en revenant sur le sujet du grand rival aux côtés duquel il avait couru un si long marathon ; cinquante-huit livres à eux deux en moins d’années que ça. «Personne d’autre sur terre n’était capable d’écrire de cette façon, d’une manière aussi fluide, aussi inventive et aussi intelligente. Je lui ai rendu visite une fois à Ipswich, et je lui ai demandé où il les cachait tous ces singes qui écrivaient les critiques de livres à sa place.»

Ils s’étaient fâchés, je le savais, ou du moins ils avaient été en froid, ce qui avait nui à la cordialité de leurs rares échanges, quand Updike avait écrit un article étrangement enthousiaste au moment où Claire Bloom avait publié ses souvenirs amers de sa vie avec Roth. De manière assez surprenante, Updike était insensible aux effets de ce qu’il disait ou écrivait sur ses amis ou sa famille ; un peu «space» comme disent les jeunes aujourd’hui. Il se trouve que la première fois que j’avais parlé à Roth, c’était pour des raisons professionnelles : il avait appelé le bureau du New Yorker pour protester contre la critique d’Updike sur Opération Shylock, laquelle, bien que pleine d’éloges et de remarques très positives était, pour quiconque savait lire entre les lignes de la prose d’Updike, plus acerbe qu’enthousiaste. Roth avait appelé le magazine, officiellement pour protester contre la publication de cette critique avant la sortie du livre, en insistant sur le fait qu’il avait beaucoup d’affection pour «John», mais qu’il n’était pas difficile, même pour un journaliste débutant, de percevoir la gêne que celui-ci avait éprouvée à la lecture de ce roman. J’ai appris beaucoup plus tard que plusieurs personnes pensaient que cette critique avait contribué à plonger Roth dans une dépression assez sévère. Mais lors de la cérémonie qui avait suivi la mort d’Updike, Roth, qui était arrivé en retard en compagnie d’un ami, s’était assis dans le fond et avait très solennellement récité le kaddish pour un homme dont il savait, quoi qui ait pu se passer entre eux, que ce n’était pas un faiseur.

Nous avons alors pris place autour de la table : dinde froide, sauce chaude, sauce aux canneberges, farce aux noix de pécan et aux cerises réchauffée que j’avais préparée la veille mais ne pouvais apprécier que maintenant. Après cela, il y eut la tarte au potiron de Martha, qu’il apprécia tout particulièrement.

De quoi avons-nous parlé ? Eh bien, Philip et moi avions en commun quelque chose d’assez particulier ; je savais de quoi il s’agissait mais n’étais pas sûr qu’il voudrait l’évoquer. Nous avions tous les deux été les patients d’un célèbre psychanalyste — j’avais écrit un essai assez connu à son sujet – que Philip avait lu, devais-je apprendre ce jour-là — dans lequel je lui avais donné le nom de «Dr. Grosskurth», tandis que Philip l’avait représenté sous le nom de «Dr Spielvogel» quand en réalité, derrière ces déguisements diaphanes, il s’appelait Kleinschmidtt.

«Il vous a aidé à faire face à un divorce difficile, lança Martha en l’invitant à raconter son histoire.

— Il m’a évité de tuer ma femme, dit-il. J’avais l’habitude d’aller me promener dans Madison Avenue, et il y avait là un magasin Hoffritz» — les magasins de la chaîne américaine Hoffritz étaient spécialisés dans la vente de couteaux. «Et je passais et repassais devant cette boutique en essayant de décider si je devais acheter un couteau pour tuer ma femme et son avocat. Mais quel couteau acheter ? Ceux qui avaient une lame dentelée me paraissaient très tentants. Couteau à pain ou couteau de chasse.» Son rire était communicatif. «Mais en fait, il y a eu cette voix qui m’a dit : Si tu n’aimes pas ta vie d’aujourd’hui, pense à quel point tu vas la détester quand tu seras en prison.»

Il avait prononcé ces derniers mots en prenant la voix de Kleinschmidtt et si nous savions tous les deux imiter la voix et le débit de notre psychanalyste, son imitation était bien meilleure que la mienne ; j’en ai eu ce jour-là plus qu’un simple aperçu.

«Un de ces jours, les enfants, reprit-il ensuite, je vous emmènerai faire ce qu’on pourrait appeler une visite guidée du New York de mon ex-femme». Il déclencha à nouveau leurs rires et ajouta. «Nous irons voir sur la route qui traverse Central Park l’endroit exact où elle a eu l’accident qui lui a coûté la vie. Quand je suis allé identifier le corps, et le chauffeur du taxi que j’avais pris a cru que je sifflotais.»

Je craignais en partie qu’il ne paraisse trop léger – quant à son appétence pour le sérieux et quant au fait qu’il s’était senti pris au piège — et j’ajoutai : «Vous savez, Philip raconte tout cela dans Ma Vie d’homme ; il y explique comment ce genre d’union passait pour quelque chose de sérieux à l’époque.

— Non ! Ça, c’était juste pour le livre !», réagit-il alors avec impatience, signifiant ainsi qu’il avait adopté une posture d’auto-investigation pour produire de la littérature à partir de cette union et de cette femme qu’il détestait profondément.

La conversation dévia alors sur la manière dont il avait choqué ses lecteurs, et il insista sur le fait qu’il avait lui-même été réellement bouleversé d’apprendre que ces derniers avaient été consternés. «Je ne sais jamais vraiment à l’avance comment vont réagir les lecteurs, je me sens toujours blessé et quand ils sont effectivement choqués, cela me laisse perplexe. Le truc avec le foie, c’était juste drôle. Ça n’a rien de choquant. Une fois, j’ai comparé le sexe de la femme à une huître, un bivalve, j’ai trouvé ça charmant, mais on m’a fait savoir que ça ne l’était pas du tout.»

Luke lui demanda alors — c’était, une question qu’il avait un peu préparée —quel était le livre, la pièce de théâtre ou l’événement musical qui l’avait le plus marqué dans son enfance.

«C’est une question à laquelle je ne saurai répondre», lâcha-t-il, sur un ton assez glacial pensai-je — de petits éclairs d’auto-protection, destinés à créer une distance, émanaient de son visage de brave oncle juif. Il avait, je le voyais bien, un certain don pour déplaire aux gens, et celui-ci était aussi impressionnant que son charme.

Puis, s’apercevant, je crois, qu’il était inutilement impoli, il ajouta d’une voix radoucie : «Une chose qui m’a beaucoup impressionné, c’est une mise en scène d’Othello que j’ai vue à New York dans les années cinquante» (Il ne s’agissait pas de la célèbre mise en scène avec Paul Robeson, mais d’une autre, dont je n’ai pas réussi à retrouver la trace.)

Je possède — et je ne m’en excuserai pas — une mémoire un peu eidétique de ce que j’ai lu, et quelque chose m’est alors venu à l’esprit.

«En effet, vous faites allusion à Othello dans Portnoy», ai-je lancé.

Philip eut l’air perplexe : «Vraiment ?

— Oui, quand vous parlez d’une des copines de Portnoy, une shiksé, vous dites à propos d’un de ses maniérismes [plus exactement, à propos du fait qu’elle utilise un pistolet pour tirer sur des canards] que “ce conte aurait aussi séduit mon fils”. C’est une citation d’Othello.

— Ah bon ? Montrez-moi ça !»

Nous sommes allés chercher un exemplaire de Portnoy, et nous avons retrouvé la phrase, et— bien qu’il ait, je le suppose, sauté sur l’occasion pour fanfaronner un peu — elle lui a plu ; qui plus est, je suis immédiatement devenu à ses yeux un spécialiste ès-trivialités de son œuvre.

«Avez-vous déjà essayé d’écrire pour la scène ? lui ai-je demandé car j’étais alors moi-même en train de le faire.

— Oui, j’ai écrit une longue pièce, intitulée A Nice Jewish Boy, et nous l’avons montée à Chicago, avec Dustin Hoffman dans le rôle principal ; il était jeune à l’époque, personne ne le connaissait. Ça a été un échec total. Pourquoi ? Je n’en sais rien, je ne le sais vraiment pas. J’ai détesté le genre de vie que menaient les acteurs, mais il faut dire que je suis un ermite. Les pièces de théâtre parlent toujours de personnes qui sont dans l’affrontement perpétuel. Or la vie est faite de gens qui ne s’affrontent pas, même quand ils le devraient. J’aime bien m’évader et j’aime bien la frustration, mais tout cela n’est pas fait pour le théâtre de qualité.

— Ça réussit bien à Pinter, glissai-je.

— Est que vous avez récemment essayé de regarder une pièce de Pinter ? Elles sont comme suspendues dans le temps. Sauf Le Concierge, ça c’est une pièce absolument excellente.»

Il s’est brutalement arrêté de parler à dix heures du soir, son heure de départ qu’il a fait respecter avec fermeté, voire agressivité. Je pense qu’il appréciait la présence des enfants, tous deux adolescents, en tant que spectateurs qu’il pouvait à la fois amuser et, à la manière d’un vieil oncle juif, choquer de temps en temps avec une petite blague.

Alors, avant de partir, il s’arrêta devant la porte pour leur raconter sa blague juive préférée :

«Mme Goldstein est candidate à “La question à soixante-quatre mille dollars”». (Il s’agissait d’un jeu radiophonique autrefois célèbre dont on parlait souvent dans ma famille, et «Mme Goldstein» n’était qu’un nom juif générique).

«Elle participe à l’émission, elle a une grande connaissance des Écritures — c’est une experte de l’Ancien Testament, évidemment. Tout le monde est très impressionné. Elle gravit tous les échelons : la question à dix mille dollars, la question à trente-deux mille dollars, jusqu’au moment où elle arrive à la question à soixante-quatre mille dollars ! L’animateur lui dit… (Et là, Philip devint alors le meneur de jeu des années quarante, le WASP un peu nerveux mais néanmoins pompeux).

“Mme Goldstein ! Êtes-vous prête pour la question à soixante-quatre mille dollars ?” Mme Goldstein répond timidement (Philip prit un accent juif assez marqué, très théâtral). “Quoi ? Oui. Je suis prête, aussi prête que je ne l’ai jamais été’”.

“Mme Goldstein, reprend l’animateur, pour 64 000 dollars : Qui était le premier homme?

— Ça, jamais je vous le dirai, même pas pour un million de dollars”, répond Mme Goldstein avec embarras.»

Nous étions tous pliés de rire, lui comme nous.

[1] WASPS : White Anglo-Saxon Protestants (Protestants anglo-saxons blancs). Ce terme désigne les descendants des immigrants anglais, écossais, hollandais ou huguenots qui se sont installés en Nouvelle Angleterre et dont la culture a été, un temps, majoritaire dans le pays.