Ce texte a 50 ans.

Il fut prononcé, en avril et mai 1969, dans le cadre du Séminaire de Jacques Derrida, à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm dont j’étais alors élève.

Je rentrais d’un long séjour au Mexique.

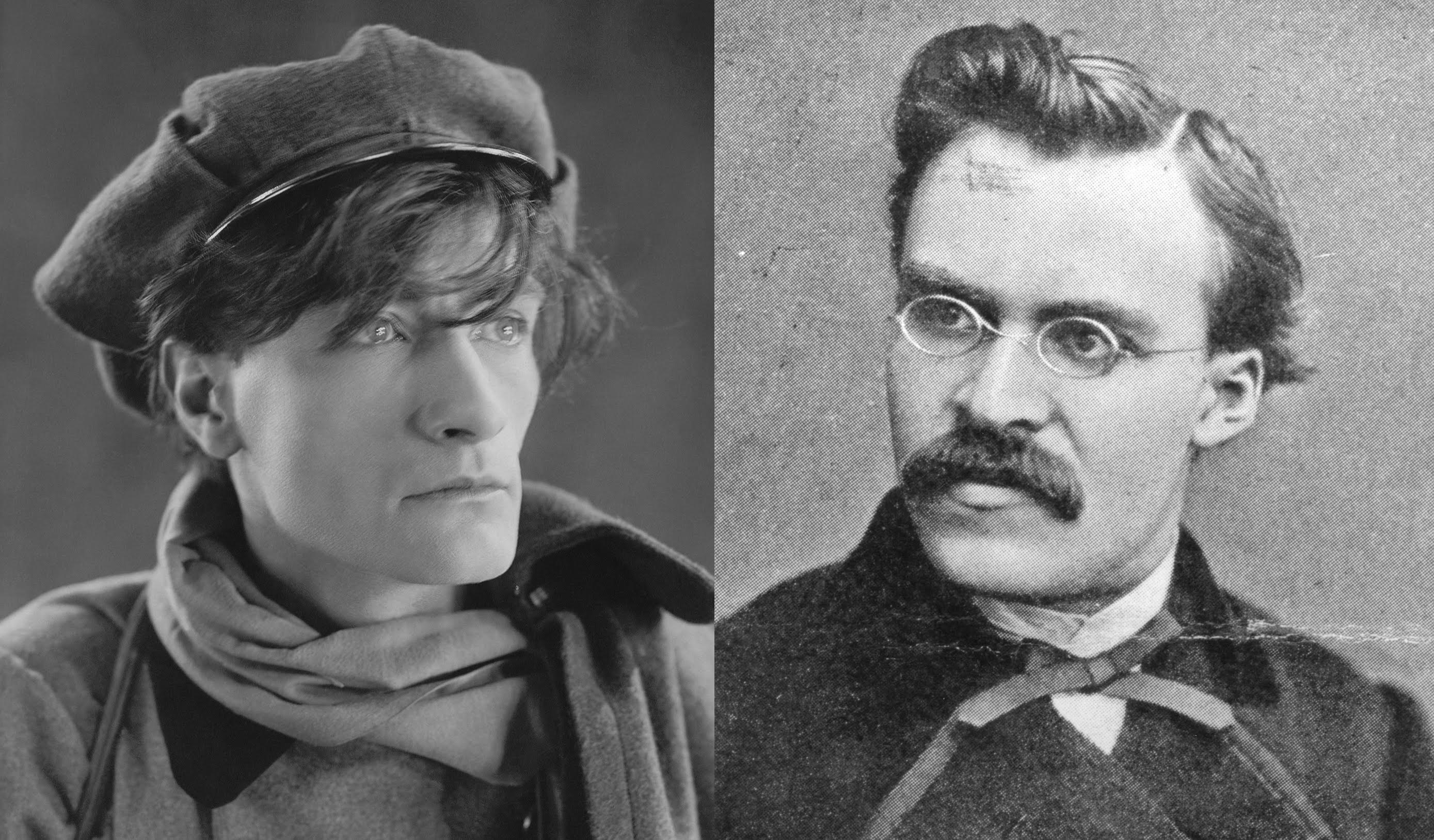

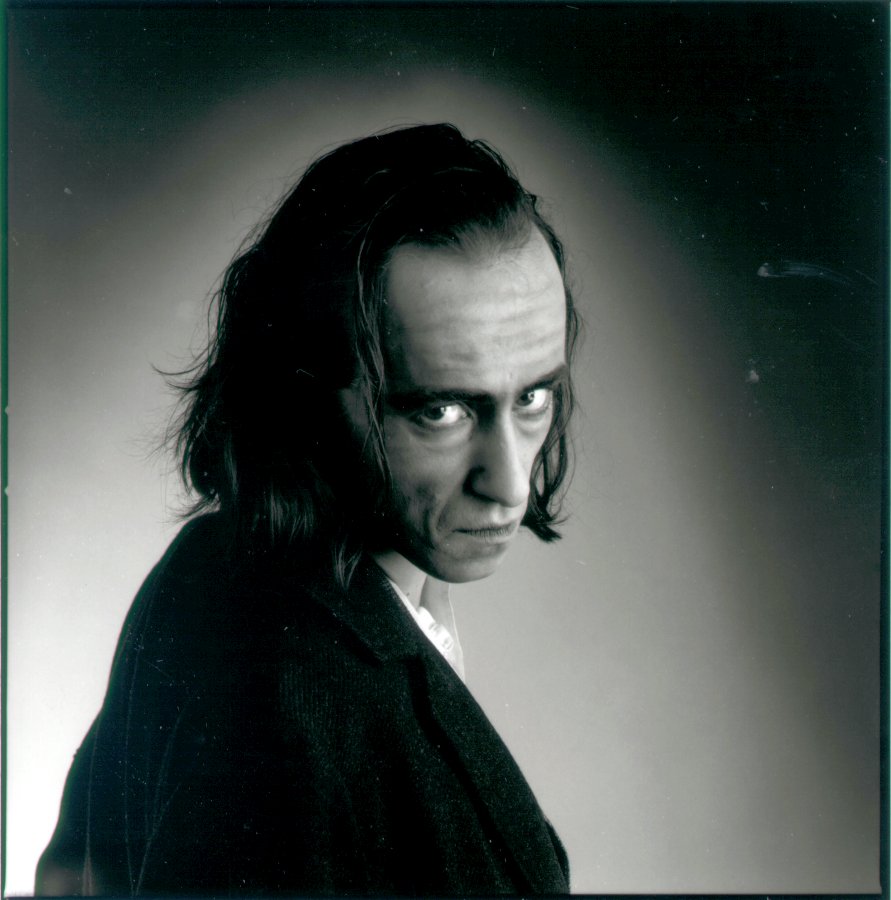

Je m’étais notamment rendu, sur les pas d’Antonin Artaud, dans les hauts plateaux de la Sierra Madre, retrouver les dernières traces des légendaires Indiens Tarahumaras.

Et, le Séminaire de l’année portant sur les rapports de Nietzsche à la métaphysique, j’avais été chargé d’une mise en parallèle d’un livre de Nietzsche (Naissance de la tragédie) et d’un des très grands textes d’Artaud (Le Théâtre et son double).

Le résultat, je m’en rends compte, est académique, laborieux et presque insupportable d’esprit de sérieux.

Mais la lecture du roman de Félix Macherez, Au pays des rêves noirs, qui vient de paraître chez Equateurs et auquel je consacre mon Bloc-notes de cette semaine, m’a donné l’idée de le retrouver et de le relire.

Et j’ai deux bonnes raisons, au moins, de le reprendre ici – sans retouches, dans la forme où l’entendirent alors mes camarades de promotion et mon maître.

En souvenir, d’abord, de cette époque étrange qui fut celle de mes débuts et où les jeunes intellectuels plaçaient «la Théorie» si haut qu’ils mettaient leur point d’honneur à ne rien céder, jamais, à ce qu’ils appelaient le «subjectivisme», l’«humanisme », le «vécu» : plutôt l’ennui que le romanesque ou la tentation littéraire ! bienvenue au jargon et à l’esprit de système, s’il pouvait nous ôter le goût «réactionnaire» et «petit-bourgeois» de vouloir parler en son nom propre !

Mais aussi, et malgré tout, en témoignage de fidélité à un poète (peut-être faut-il dire un penseur ?) dont il me plaît de constater qu’il m’aura, au fond, accompagné tout au long de mon existence : les vieilles éditions annotées de «Correspondance avec Jacques Rivière», du «Pèse-Nerfs», des «Lettres de Rodez» ou de «Voyage au pays des Tarahumaras» dont je ne me suis jamais séparé ; la naissance d’un fils dont j’ai toujours su qu’il serait prénommé Antonin ; l’émotion, aujourd’hui, à l’idée qu’un autre jeune homme, beaucoup plus tard, ait pu reprendre le chemin de ces anciens Indiens qui ont aimanté ma jeunesse et hanté le reste de ma vie ; et puis ce texte fastidieux, presque illisible, qui est, je crois, le tout premier que j’aie écrit.

Bernard-Henri Lévy

Jacques Derrida a bien voulu le préciser : je rentre du Mexique. J’y ai passé la fin de l’hiver et le printemps, plongé dans une recherche spécifique sur Antonin Artaud et les Indiens Tarahumaras. Cette expérience subjective ne me donne pas de titre particulier à m’exprimer ici, dans le cadre de ce Séminaire. Mais elle colore inévitablement ce que je vais vous dire aujourd’hui, et encore la semaine prochaine, et la suivante. D’une certaine manière, elle le gouverne en secret ; et je ne peux manquer, au moins pour commencer, de m’y référer.

Je compte mettre entre parenthèses, bien sûr, pendant ces trois séances, les aspects subjectifs, inévitablement aveugles à eux-mêmes, de ce voyage et de cette enquête. Je ne vous dirai rien de ce que j’ai vu, et fait, et senti, pendant ces semaines. Mais je devais à l’honnêteté de l’évoquer, et de le faire d’entrée de jeu. Ne serait-ce que pour dire d’où je viens et d’où je parle.

«Nietzsche-Artaud», donc…

La confrontation est brutale. Je l’ai voulue ainsi. Mais elle soulève, d’emblée, des problèmes de méthode et de légitimité. Que lire dans ce trait d’union ? Que faire de cette juxtaposition ? Quels sont les présupposés d’une lecture qui prétend mener de front un découpage du texte d’Artaud et un découpage du texte de Nietzsche ? Et quelle est la valeur d’une entreprise qui tente de mettre en rapport, ou «en parallèle», l’une et l’autre découpes ? A vrai dire la démarche est, non seulement brutale, mais risquée, car elle heurte de front un certain nombre de questions de méthode que l’on nous appris, ici, à considérer comme principielles.

En premier lieu, la confrontation Nietzsche-Artaud ne peut échapper au risque de toute confrontation d’auteurs : risque de réduction de chacun des deux textes, au texte comparé d’une part, aux traits accusés par la double critique d’autre part ; et risque, aussi, de voir le jeu du rapprochement des citations redoubler et aggraver le jeu propre de la citation.

En second lieu, le statut des textes réunis sous le signe de «Nietzsche» ou sous celui d’«Artaud», est suffisamment singulier pour compliquer la tâche du médiateur : textes limites tous les deux ; textes dont le mode d’insertion dans l’histoire de la pensée est fondamentalement équivoque ; et textes qui, partant, se veulent, et doivent être tenus pour, fondamentalement incomparables. On ne compare pas des hapax ! On ne compare pas des événements de pensée ! Ils affolent littéralement, ces événements, toute entreprise de ce genre.

Enfin, le rapport d’Artaud à Nietzsche repose sur un paradoxe étonnant qui pourrait décourager l’entreprise de mise en rapport : Artaud ne cite pas Nietzsche. Pour être précis, le nom de Nietzsche n’apparaît que trois fois dans l’œuvre d’Antonin Artaud : une fois dans un numéro de la «Révolution Surréaliste» ; une autre dans Van Gogh ou le suicidé de la société (dans l’énumération des «poètes fous», mais sans que Nietzsche s’en détache singulièrement) ; et une dernière fois dans un texte de 1936 où Nietzsche figure dans le monstrueux salmigondis des «philosophes de l’hitlérisme» – il est là aux côtés de Kant, Ficthe et Schelling mais, ici encore, de façon tout à fait incidente. Ce qui veut dire que les racines nietzschéennes du texte d’Artaud, si elles existent, sont toutes entières à découvrir ; que ce découvrement ne pourra se prévaloir de nul aveu ; et qu’Artaud est resté silencieux sur sa parenté avec Nietzsche.

C’est ce silence qu’il faut tenter de rompre, en prenant appui sur deux points précis de l’œuvre de Nietzsche et Artaud. Deux points où la mise en rapport semble, comme compte tenu de mes précautions de principe, pertinente et significative : la Naissance de la Tragédie pour l’un et le Théâtre et son double pour l’autre.

Entendons-nous bien : ce n’est pas la parenté de leur titre, ni l’analogie de leur référent (la «tragédie», le «théâtre»), qui justifient ce privilège et organisent le champ de la confrontation. Naissance de la tragédie, en effet, n’est pas plus une histoire des origines de la tragédie grecque que Le Théâtre et son Double n’est un manuel de technique théâtrale. «La» tragédie, «le» Théâtre, ne sont, dans les deux cas, que le prétexte d’une réflexion plus vaste dont l’objet concerne, en vérité, l’ensemble du système de la métaphysique classique ; et c’est aux limites de ce système, au point de sa mise en question, voire de son renversement, que s’opère la rencontre des deux textes retenus.

L’opération consistera à mettre en regard ces deux textes, pour tenter d’en décrire le réseau d’analogies. Mais aussi à les superposer pour repérer, par-delà les thèmes semblables, par-delà les parentés de surface et les échos textuels, le socle commun qui, gouvernant les deux discursivités, rend compte de cette «veine nietzschéenne» que l’on ne peut s’empêcher de repérer, intuitivement, à fleur de texte d’Artaud.

Disons, très généralement, que l’ensemble de ces échos est un ensemble cohérent, dont on peut constituer l’organisation. Et disons que Le Théâtre et son double est travaillé par une problématique souvent floue, déformée dans son déplacement et qui n’est autre que la problématique à l’œuvre dans Naissance de la tragédie.

La mise à jour de cette problématique supposera une démarche en trois temps.

On montrera d’abord qu’Artaud trouve prétexte à son discours dans une «Crise» qu’il baptise parfois «Décadence», et dont le diagnostic s’apparente au diagnostic nietzschéen : on repérera, chez Nietzsche et chez Artaud, une critique analogue d’un mode de «vie», d’un type de «culture» et d’un système de significations qui sont les effets et manifestations de ce qu’on appellera, dans une langue qui n’est évidemment pas la sienne, mais pour faire vite, «logocentrisme». Pour faire vite et, à vrai dire, aussi parce que ce que vise cette double critique, c’est l’empire d’une logique et d’une rationalité dont la condamnation apparaîtra comme l’indispensable préliminaire, et le cœur, des projets d’Artaud et Nietzsche. Déjà…

On montrera ensuite que cette critique recèle une ambiguïté fondamentale puisque, dénonçant un certain type de représentation, son type classique, elle débouche aussi, et dans le même mouvement, sur la fondation des conditions de possibilité d’un autre type, d’un type nouveau, de représentation. Dans le même mouvement parce que c’est en défaisant l’espace logocentrique que Nietzsche et Artaud dénoncent, mais aussi redéfinissent et ré-évaluent, ses notions cardinales ; et que cette redéfinition permet de dessiner un nouvel espace, non logocentrique celui-là, où peuvent fonctionner, mais en un sens nouveau, des signes représentatifs.

On décrira enfin le fonctionnement neuf de ce schéma de représentation : on montrera que c’est en utilisant dans la totalité de sa surface l’espace de la problématique nietzschéenne, en jouant de l’équivocité d’un certain nombre de notions et articulations de notions nietzschéennes, qu’Artaud a pu reconstruire son concept de représentation, en redéfinir les fondements et lui rendre ses titres de légitimité.

Et il apparaîtra encore, pour réellement terminer, qu’en traçant ainsi l’axe de son discours parallèlement à un axe nietzschéen, Artaud finit par se placer, par rapport à la métaphysique occidentale, au même point que Nietzsche ; et que la singularité de son statut par rapport au tout de cette métaphysique, n’est autre que la singularité nietzschéenne.

Première partie

Critique d’une crise : le logocentrisme en question

Naissance de la tragédie et Le Théâtre et son double s’enracinent dans une même conjoncture critique, décrite et dénoncée en des termes analogues.

On montrera successivement :

1. que la symptomatologie de la crise est homologue dans les deux textes (crise de la «vie», du «mythe», du «signe», indissolublement ; crise de la «culture», au sens très large que Nietzsche et Artaud donnent à ce terme) ;

2. que les deux textes arrivent au même diagnostic : la Culture est malade du logocentrisme ; le «logique», pensé dans les mêmes termes, est au coeur de la perversion et du désastre ;

3. que la crise de la culture débouche sur une crise de l’humain et la critique de la crise sur une critique de la subjectivité : la condamnation du logocentrisme va de pair, autrement dit, avec une dénonciation de l’anthropocentrisme et l’installation dans ce que l’on appellerait aujourd’hui un anti-humanisme.

Première section : la symptomatologie de la crise

Elle est, cette symptomatologie, analogue chez Nietzsche et Artaud.

A. La description que fait Artaud du comportement de l’homme malade a des résonances nietzschéennes évidentes : l’évocation du «malais» dans la civilisation qui lui semble caractériser la «période» et qui revient en de nombreux points du Théâtre et son double, rappelle toute une thématique nietzschéenne, présente dans la Naissance de la Tragédie et dans des textes ultérieurs.

La «période de névrose et de sensualité basse» où tous sont «fous, désespérés, malades» (TD 97) fait écho à cette «civilisation convulsive» (NT 154), marquée par «une agitation fébrile et inquiétante» (NT 153), dont il est question dans le texte de Nietzsche.

Le «monstrueux déchaînement d’appétits, la libération des plus bas instincts», qui sont les symptômes, chez Artaud (TD 139), du «vide au coeur de cette civilisation», relèvent du gigantesque dérèglement des appareils de régulation consécutif, selon Nietzsche, au «meurtre de dieu».

Et ces hommes dont Artaud dit qu’ils «s’exposent» prématurément à la «flamme» sont bien des avatars des «derniers hommes» au sens du Zarathoustra.

Il ne s’agit encore que d’échos. Tout au plus, d’une «inspiration commune». Mais la communauté d’inspiration est frappante.

B. Cette crise de la vie est pensée, par Nietzsche et Artaud, comme une crise de l’adhésion à l’être-là de l’existence, comme la faillite des «dogmes», «valeurs», et «mythes» qui en sont le fondement même.

Artaud d’abord : «Epoque probablement unique dans l’histoire du monde, où le monde passé au crible voit ses vieilles valeurs s’effondrer. La vie calcinée se dissout par la base» (TD 139).

Ou bien : «La question qui se pose maintenant est de savoir si, dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s’en apercevoir, il se trouvera un noyau d’hommes capables d’imposer cette notion supérieure du théâtre qui nous rendra l’équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus» (TD 39).

Ou : «Si l’époque se détourne et se désintéresse du théâtre, c’est que le théâtre a cessé de la représenter. Elle n’espère plus qu’il lui fournisse des mythes sur lesquels elle pourrait s’appuyer… Créer des Mythes, voilà le véritable objet du théâtre…» (TD 139).

Ou encore : «Ou nous serons capables d’en revenir à cette idée supérieure de la poésie, et de la poésie par le théâtre, qui est derrière les mythes racontés par les grands tragiques anciens, ou nous n’avons plus qu’à nous abandonner sans réaction et tout de suite, et à reconnaître que nous ne sommes plus bons que pour le désordre, la famine, le sang, la guerre et les épidémies» (TD 96).

Eh bien ces textes, cette définition du mythe comme étai d’une culture, cette conception des dogmes et valeurs comme bases de la vie et de sa crédibilité, renvoient au rôle assigné par Nietzsche à ce que lui aussi nomme «mythe» : ce mythe dont il dit, comme Artaud, que la disparition est le corrélat de la crise de la vie et de la culture ; et ce mythe dont la présence ou l’absence déterminent, pour lui aussi, la santé de la Culture.

Deux textes sont ici décisifs, que l’on peut confronter avec les textes du Théâtre et son double :

«Si nous voulons nous demander sérieusement dans quelle mesure nous ressemblons au spectateur artiste ou à la masse des hommes socratiques et critiques, il suffit de nous interroger sincèrement sur le sentiment que nous éprouvons en présence du miracle représenté sur la scène… C’est à cela que nous mesurerons jusqu’à quel point nous sommes aptes à comprendre le mythe» (NT 152).

Et puis celui-ci : «Faute de mythe, toute culture perd la saine fécondité de son énergie native : seul un horizon circonscrit de toutes parts par des mythes peut assurer l’unité de la civilisation vivante qu’il enferme… Il faut que les images du mythe soient les gardiens démoniaques partout présents qui protègent la naissance de la jeune âme et dont les signaux indiquent à l’homme le sens de la vie et de ses luttes» (NT 158).

Il faudra revenir sur ce thème du mythe, sur l’usage qu’en font Nietzsche et Artaud, et notamment sur son intervention décisive dans la problématique de la représentation.

Mais on peut dire pour l’instant que toute culture saine est, chez Nietzsche, une culture mythique et que, pour Artaud, l’absence de mythe, et la dévalorisation des dogmes qui va avec, impliquent l’effondrement pur et simple de la culture. Le mythe est porteur de sens chez l’un ; l’absence de mythe est facteur d’anarchie chez l’autre. Dans les deux cas, le système mythique organise et circonscrit la culture non décadente – il en est tout à la fois l’architecture et l’horizon. A peu près, soit dit en passant, ce que pensent et disent aujourd’hui les Indiens Tarahumaras dont le nietzschéen Artaud est allé écouter les oracles et dont je suis allé donc, sur ses traces, essayer de capter les dernières voix. Cela soit dit en passant…

Le mythe nietzschéen est le critère du Tragique, comme il est chez Artaud celui de la Cruauté : seul l’homme qui croit au mythe échappe au statut du lecteur, du critique, du voyeur ; seule l’adhésion au mythe initie à une vie non mutilée, faite de «magie» et de «miracle»; la crise de la vie, conçue comme «effritement» et «calcination» chez Artaud, comme «convulsion» et «fébrilité» chez Nietzsche, apparaît dans les deux cas comme crise du mythe.

C. Troisième point de cette description phénoménologique et clinique : la «crise du mythe» coïncide avec un oubli du danger et une fuite devant la cruauté, l’«optimisme» étant le nom de cette dérobade.

Ainsi Nietzsche parle-t-il, à propos d’Euripide, de «cette façon efféminée de fuir tout ce qui est grave et redoutable, de se contenter lâchement de jouissance faciles» (NT 78).

Artaud lui répond, à propos du théâtre qu’il condamne : «Le théâtre contemporain est en décadence parce qu’il a rompu avec la gravité, avec l’efficacité immédiate et pernicieuse, et pour tout dire avec le danger» (NT 51).

Nietzsche encore : l’homme décadent, l’homme «théorique», est celui qui «…n’ose plus se confier au torrent glacial et redoutable de l’existence ; il ne veut plus rien posséder d’entier qui enclorait la cruauté naturelle des choses, tant la pensée optimiste l’a rendu douillet» (NT 124).

Et, de nouveau, en réponse, Artaud – avec sa définition de la cruauté. Je n’ai pas cette référence sous la main. Mais ces lignes sont assez connues pour s’en passer. «Il ne s’agit pas, dit-il, de la cruauté que nous pouvons exercer les uns sur les autres, mais de celle, beaucoup plus nécessaire que les choses peuvent exercer sur nous».

C’est clair !

Mieux, les modalités de cette dérobade au danger, de cette fuite devant la Cruauté sont pensées dans les mêmes termes par Nietzsche et Artaud.

Artaud d’abord : se dérober à la cruauté naturelle des choses, c’est utiliser des formes mortes et figées pour maîtriser les forces sacrées ; c’est échapper à une contagion qui tuerait l’acteur et le spectateur, en «affectant, en troublant, en dissociant la sensibilité et, surtout, en l’isolant de l’esprit et de son régime» (TD 319). Le vice de l’époque est donc, selon lui, dans ce regard critique qui, détachant l’art de sa source naturelle, désamorce les effets pernicieux de la noirceur et désarme les forces mauvaises qui sont au creux de la Création. Autre citation : «c’est avec cruauté que se coagulent les choses, que se forment les plans du créé. Le bien est toujours sur la face externe, mais la face interne est un mal» (TD 124).

Nietzsche ensuite. Le déchaînement des forces dionysiaques est conçu, comme dans la scène de la peste chez Artaud, comme une épidémie : «Il est des gens qui se détournent de ces phénomènes, qualifiés par eux d’épidémie» (NT 25). Ce déchaînement est un déchainement «cruel» en ce qu’il met en péril la conscience de soi et du sujet (NT 25). Et la civilisation apollinienne semble avoir eu pour tâche de «détruire d’abord le royaume des titans, de tuer les monstres, de dominer les abîmes redoutables de la médiation philosophiques et les périls d’une aptitude aiguë à souffrir en faisant appel à des chimères énergiques et à des illusions bienheureuses» (NT 34).

Autrement dit, l’art apollinien est cette forme qui maîtrise le dionysisme des forces, pour couper les racines de la cruauté. Et dans le moment même de la réconciliation, l’action du dieu delphique «ne consiste plus, dit Nietzsche, qu’à faire tomber des mains de son puissant adversaire les armes destructrices». Ici encore, effort pour se détourner du danger, pour détourner le danger lui-même, et pour désarmer quiconque lui ferait face.

Au total, c’est bien d’une castration de la vie, d’une «déperdition d’énergie» que «l’optimisme» (Nietzsche) et l’«esthétisme» (Artaud) se sont rendus coupables. La crise de la vie (des mythes, des valeurs) est une domestication et une dévalorisation.

Dernier point enfin, cette crise de la vie, qui est effondrement des valeurs et domestication de leur énergie, va de pair avec une crise des supports et véhicules de ces valeurs : les signifiants.

Maladie des signes et maladie des dogmes, valeurs ou mythes, sont étroitement liées, autrement dit, dans la conjoncture critique ; et on peut lire ce lien à trois niveaux dans les textes de Nietzsche et Artaud.

i) Maladie des signes, cela veut d’abord dire que la pratique des signifiants a rompu avec un originel qui la fondait et que s’est constituée, au-dessus de la sphère de la culture authentique, une fausse culture, une culture malsaine, une culture pour rien, décollée de la première. C’est ainsi que Nietzsche et Artaud dénoncent tous deux la séparation de ce qu’ils appellent, en inversant les termes, Art et Culture, après l’affaissement des valeurs et avec l’ignorance de la cruauté : «Il n’y a pas de période d’art où la soi-disant culture et l’art proprement dit aient été plus étrangers et plus hostiles l’un à l’autre que dans la période présente» (NT 1369). Et Artaud (TD 15) : «Ce qui nous a perdus c’est notre idée occidentale de l’art et le profit que nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller de pair contrairement à l’usage qui en est fait universellement».

Il faudra progresser encore pour saisir le sens de ces oppositions ; pour voir, notamment, qu’elles tournent toujours autour du concept de représentation ; que l’Art nietzschéen et la Culture selon Artaud désignent une certaine articulation de la forme sur le dionysiaque ou le sacré, et que la Culture nietzschéenne et l’Art d’Artaud désignent au contraire la rupture de toute attache entre la forme et le foyer forcené. Contentons-nous pour l’instant de mettre en place l’homologie ; de constater que, dans les deux textes, la crise du système des valeurs va de pair avec une crise du système des signifiants ; que cette crise des signifiants est liée, chez Nietzsche, à l’optimisme, à la lassitude de vivre, à l’attitude critique et qu’elle renvoie chez Artaud, parallèlement, aux thèmes de l’inutilité, de la mort et de l’attitude spectatrice («C’est une idée paresseuse, dit-il, inutile, et qui engendre à bref délai la mort»). Dans les deux cas, la décadence est pensée comme crise des signifiés et des signifiants, indissolublement : mais sans que soit encore pensé le type d’articulation des deux crises l’une sur l’autre, leur liaison et leur interaction.

ii) Justement, Nietzsche et Artaud mettent en lumière, en d’autres points de leurs textes, le mode de liaison des deux crises. L’un le fait à propos de l’opéra. L’autre, à propos de ce qu’il appelle la «culture latine». Tous deux insistent sur la décadence parallèle d’un système de valeurs et d’un système de signes et, plus précisément, sur l’origine extra-esthétique de la décadence des signifiants.

Nietzsche d’abord, explique qu’«on ne saurait mieux désigner la civilisation socratique que de l’appeler civilisation de l’opéra…» (NT 125). Puis que «l’opéra est le produit de l’homme théorique.» (NT 128). Puis, qu’il est la «forme d’art dont les origines ne sont pas esthétiques à proprement parler mais plutôt morales» (NT 131). Corruption parallèle donc des signifiés et signifiants; un même fait de civilisation (le socratisme) désigne indistinctement une crise de la morale et une crise de l’esthétique ; le socratisme est le nom commun de l’empire de la théorie et de la naissance de l’opéra.

Or, chez Artaud aussi la maladie des signifiants s’enracine dans une crise de la psychologie ; l’empire de la pensée est l’envers de l’empire des mots ; la fausse clarté de l’idée est le reflet de la clarté menteuse des mots ; et la sclérose du mot est le fruit de la mort de l’idée. D’où par exemple cette définition de la latinité, à rapprocher de la définition nietzschéenne de la civilisation socratique : «ce qu’il y a de latin c’est ce besoin de se servir des mots pour exprimer des idées qui soient claires ; car, pour moi, les idées claires sont, au théâtre comme ailleurs, des idées mortes et terminées» (TD 49). D’où le fait, donc, que la latinité chez Artaud est, comme le socratisme chez Nietzsche, le nom commun d’une crise de l’idée et d’une crise du langage – la crise des valeurs (empire de l’idée claire) n’étant que l’autre face d’une crise des signifiants (empire des mots confus).

Dans les deux cas, tout se passe comme si les signes étaient minés par leurs contenus ; et la perversion d’une époque finit, inversement, par pervertir le tissu même des signifiants.

iii) A un troisième niveau enfin, la liaison des deux crises apparaît jusque dans leur thérapeutique.

Nietzsche et Artaud insistent sur la nécessaire simultanéité de la double guérison, la rédemption des valeurs passant inévitablement par un traitement neuf des signifiants.

Le mouvement de la maladie allait de la décadence des signifiés à la contagion des signifiants ? Le mouvement de la résurrection ira de la révolution des signifiants à l’assainissement des signifiés. Inversion du rapport, mais permanence de la corrélation…

Pour Nietzsche, la «musique pure» semble être précisément, en certains points du texte, ce langage sain et rédempteur qui, restituant la propriété du vouloir, résoudra le tout de la crise ; ailleurs, c’est la tragédie qui, dans le mouvement de sa renaissance, réveillera le dionysisme maîtrisé.

Pour Artaud, la fabrication d’un signe adéquat (le signe cruel), est la condition d’un contact authentique avec le foyer forcené («on ne rendra pas au théâtre ses pouvoirs spécifiques d’action avant de lui rendre son langage» – TD 106) ; tout le problème étant de définir un certain nombre de règles de fonctionnement qui, réglant les signifiants, leur permettront de «remuer le manifesté». Des règles qui, par ailleurs, et fonctionnant sur la scène du nouveau théâtre, permettront d’accéder à la cruauté fondamentale.

Dans les deux cas, un travail sur le langage est le prélude à une régénération des valeurs ; le signe théâtral (ou musical) a une vocation «métaphysique» ; c’est de son traitement que dépend la solution de l’ensemble de cette crise, désignée comme décadence.

Deuxième section : le diagnostic critique

Au terme de ce parcours, nous n’avons fait qu’énumérer des symptômes, sans risquer de diagnostic : nous avons dessiné un réseau critique, allusif et incomplet, sans mettre en évidence le principe même de la crise.

Aussi faut-il, maintenant, à partir de la dernière séquence du tableau critique (celle de la complicité des signes et des valeurs dans leur corruption), mettre à jour cette perversion logocentrique qui, sous des formulations distinctes, est la forme commune des situations décrites par Nietzsche et Artaud. Tous les symptômes énumérés ne sont que les effets d’un même Mal : l’empire du mot, du concept, de la logique, de la dialectique – bref, l’organisation d’un langage autour des règles de la rationalité.

A. Premier point. Nietzsche et Artaud condamnent, comme on l’a vu, le mot et le concept : que le langage sain et rédempteur soit la musique ou le théâtre, l’harmonie ou le geste, c’est toujours la langue et la pensée que l’on désigne comme les lieux de la perversion. Nous avons mis en place le parallélisme et décrit la corrélation des deux termes ; mais quels sont, au juste, les chefs d’accusation ? Si le langage des mots est «le plus défectueux qui soit» (NT 294), ou s’«il n’est pas prouvé qu’il soit le meilleur possible» (TD 128), quel est le mal qui le mine et fonde sa défectuosité ?

Nietzsche et Artaud montrent le lien étroit qui unit le mot à l’«élucidation» (TD 141) et à la «dialectique» (NT 224), qui sont deux caractéristiques du «logique».

Nietzsche note que le langage des mots et des concepts est un langage «limité» (NT 294), et Artaud que la terminologie logique est une terminologie «bien définie et bien finie» (TD 142). Dans les deux cas le langage dénoncé est un code limité dans son lexique et sa grammaire : un certain nombre de règles en fixent les horizons, en articulent le fonctionnement, et en maîtrisent le jeu – tout cela dans le sens d’un inévitable appauvrissement.

Chez Nietzsche comme chez Artaud enfin, l’usage du mot renvoie à la mort du signifié, puisque le signifiant est un «hiéroglyphe» (Nietzsche) ou un «schéma» (Artaud) ; puisqu’il perd le souffle de ce qui doit se dire, puisqu’il «gèle et ossifie» (TD 141) le procès de signification, et puisqu’il perd ainsi l’accès à l’essentiel, n’ayant plus affaire qu’à sa «portion réductible» (NT 234), à sa part «utile» et «sclérosée», à «l’os de la réalité».

B. Mais j’en viens au second point, plus décisif. La condamnation de la langue se fonde dans les deux cas sur une critique de l’écriture et de l’articulation dans la langue et le concept. (Ecriture et articulation étant les dimensions réduites du logique parlé et pensé – ou, si vous préférez, la réduction à l’articulation étant la source de la perversion).

La critique de l’écriture apparaît souvent dans la Naissance de la tragédie. On peut revenir par exemple au texte cité plus haut et remarquer qu’après sa critique du mot, Nietzsche prend soin de préciser que «cela n’est vrai que de la langue écrite objective» (NT294).

Chez Artaud de même, je renvoie à lire ce texte caractéristique : «Le théâtre occidental ne reconnaît comme langage que le langage articulé, articulé grammaticalement, c’est à dire au langage de la parole et de la parole écrite, de la parole qui, prononcée ou non prononcée n’a pas plus de valeur que si elle était seulement écrite.» (TD 141).

Critique de la langue écrite donc.

Critique de cette langue qui, même lancée dans l’espace, s’écrit encore.

Mise en cause de cette langue qui n’est plus animée par le souffle de la tonalité ou de l’harmonie, puisque la voix n’ajoute plus rien au mot qu’elle annonce.

Et puis la critique de l’écriture comme dimension réduite de la parole se fonde elle-même sur une critique de l’articulation : notion beaucoup plus vaste puisqu’elle englobe le tout du logos et abolit la distinction mot/concept.

Chez Artaud, l’expression «langage articulé» figure dans la plupart des condamnations de la langue et elle se trouve souvent liée à une critique de la «psychologie» : elle désigne les deux faces du logos et la double perversion inscrite dans son essence. De la «parole» il est dit qu’elle «ne sert jamais qu’à exprimer des conflits psychologiques particuliers à l’homme. Ces conflits ont pour propriété (malédiction ?) d’être toujours justiciables de la parole articulée» (TD 85). Et, de la psychologie, il est dit qu’elle a pour principal défaut de s’acharner à réduire «l’inconnu au connu» (TD 95). La psychologie et le langage des mots, parce qu’ils sont discursifs et explicatifs, peuvent se réduire à leur grammaticalité et ne font que réduire l’inconnu, c’est-à-dire, je le répète, l’articuler sur le connu ; et la psychologie, articulée dans l’articulation des mots, est elle-même, directement, un logos articulé.

Eh bien chez Nietzsche aussi, l’articulation est le vide intime du logos condamné. Elle n’a certes pas encore le nom que lui donnera Artaud. Elle s’appelle tantôt Apollon, tantôt Socrate. Apollon désignant cet «instinct esthétique» créateur de formes individuelles et donc articulées. Et Socrate étant l’index de cette culture scientifique s’acharnant à analyser, à comprendre et à réduire donc, elle aussi, «l’inconnu au connu». On grammaticalise la nature pour la soumettre à la grille du logique. On articule le divin dans le moule de la dialectique. Là encore – là déjà… – on trouve aux origines de la perversion cette fureur de connaître et d’expliquer, cette passion de l’individuation et de la simplicité, bref, la même pratique de l’articulation.

C. Enfin, si écriture et articulation et, par-là, langue et pensée, sont dénoncées dans les deux textes c’est que Nietzsche et Artaud reconnaissent deux vices fondamentaux à la séquence articulée : son caractère éminemment spectaculaire d’une part, sa possibilité d’être reproduite et répétée d’autre part.

Ecriture et articulation apparaissent dans les deux textes comme l’optique de la langue, comme ce qui la fait voir et la dispose commodément sous le regard.

Chez Artaud, la séquence articulée se contemple «à loisir et paresseusement».

Chez Nietzsche, elle a le défaut de «se voir» et de «réduire au silence le bruit de l’harmonie».

Chez les deux, elle est incompatible avec le bon théâtre, celui de la cruauté ou de la tragédie. L’articulation dans la langue et dans le concept ne peuvent produire qu’un «drame lu» – ce drame dont Nietzsche écrit «qu’il ne peut ni émouvoir ni exciter à la production l’imagination de la volonté, parce que l’imagination visuelle est trop fortement stimulée» (NT 294).

Et d’ailleurs, de même que la civilisation socratique est une civilisation de critiques et de lecteurs, donc de spectateurs, de même la civilisation de l’art et de la psychologie est, chez Artaud, une civilisation de profiteurs, de voyeurs et, aussi, de spectateurs.

Second vice inscrit dans la nature du langage articulé et du signe qu’il produit : sa répétabilité, sa possibilité infinie d’être dit et redit ; c’est parce qu’il s’écrit et parce qu’il s’articule que le mot a pour destin de se répéter et de mourir.

Artaud d’abord : «Une expression ne vaut pas deux fois, ne vit pas deux fois, tout parole prononcée est morte et n’agit qu’au moment où elle est prononcée ; une forme employée ne sert plus…» (TD 91). Texte à mettre en rapport avec cette «superstition de l’écriture» (en l’occurrence des chef-d’œuvre) qui est le thème du chapitre : c’est l’écriture qui, en figeant le signe, fonde sa répétabilité. Et de fait, le «théâtre cruel», rompant avec le logos, son articulation et son écriture, sera le lieu par excellence de l’hapax et de l’événement : rompre avec l’écriture, ce sera du même coup rendre son efficience immédiate à un signe qui jamais ne pourra représenter, et qui, restant informulé, ne pourra se reproduire.

Or, chez Nietzsche, c’est le même reproche : la critique de la musique malsaine qui, réservée dans une partition, peut se rejouer à volonté. La partition est à la tonalité ce que le hiéroglyphe est à ce qu’il symbolise : elle tient avec l’harmonie musicale, elle la contient et l’enveloppe, elle permet son infinie reproduction. Au contraire, la musique vraiment «dionysiaque», la musique-voix de Dionysos, comme, beaucoup plus tard, la musique sacrée des Tarahumaras, est une musique qui ne s’écrit pas et qui donc ne se produira jamais qu’une fois.

J’ai entendu cela. Avec la certitude, à chaque instant de la cérémonie, que ce que j’entendais, nul, pas même moi, ne le réentendrait jamais. Pardon, encore, de cette incise.

Troisième section : «Anti-logisme» et «Anti-humanisme»

L’ensemble des symptômes et le diagnostic provisoire que l’on a établi culminent sur une dénonciation de l’humain, de ses prétentions et de ses exigences ; l’apparition d’un certain type d’homme qualifié par Nietzsche de «décadent» et par Artaud de «charogne» est cause et effet de la crise du logocentrisme ; un certain anthropocentrisme est l’autre face de ce logocentrisme ; et il y a donc un «anti-logisme» qui, chez Nietzsche et chez Artaud, fait véritablement pièce avec un antihumanisme.

A. L’expression la plus générale de ce projet de mise en question de l’humain apparaît dans deux textes de Nietzsche et Artaud.

Nietzsche d’abord, un passage de la Naissance de la tragédie dont j’ai égaré la référence : «L’artiste subjectif nous semble toujours un piètre artiste ; qu’on triomphe du subjectif, qu’on nous délivre du Moi… !».

Puis, Artaud, page 110 du Théâtre et son double : «Le théâtre doit poursuivre une remise en cause, non seulement de tous les aspects du monde objectif et descriptif externe, mais aussi du monde interne, c’est-à-dire de l’homme considéré métaphysiquement […] Il doit remettre en cause organiquement l’homme ses idées sur la réalité, et sa place éthique dans la réalité».

Ces textes annoncent, dans les deux cas, un projet tout à fait considérable qui aura deux visées.

Détruire l’Homme, d’abord. Faire éclater ses structures. Dissoudre son individualité. Nietzsche explique que dans l’extase dionysiaque «la croyance à la fixité de l’individu s’efface, le sol vacille sous nos pieds» (NT 200) ; quant à Artaud il parle, à propos de son «Théâtre inhumain» d’un spasme où la vie est tranchée à chaque minute, où tout dans la création s’élève contre notre état d’être constitués (TD 110) – sans parler des textes sur, de nouveau, les Indiens du Mexique dont tout l’intérêt, à ses yeux, est qu’ils font éclater les frontières et les définitions de l’humain tel que le conçoit la culture occidentale dégénérée et qui a perdu le sens du sacré. Dans les deux cas, c’est d’une déconstitution de l’individu comme tel qu’il s’agit.

Mais, plus encore, la vraie visée est de mettre en cause la totalité du «monde» en tant qu’il s’organise autour et à partir de cet individu déconstitué et arraché à son ordre anthropocentrique.

Nous verrons comment ce double projet se réalise dans un certain nombre de déplacements, de réassignations et de redéfinitions qui restructurent l’ancien espace centré sur le logos et l’homme de la décadence. Mais essayons d’abord de suivre d’un peu plus près la dénonciation elle-même. Ses deux points d’application seront la définition de l’homme comme «charogne» chez l’un, comme «spectateur» chez l’autre.

B. L’homme-charogne, l’expression est d’Artaud, désigne ce type de subjectivité qui se fait l’écho de la dimension triviale de la vie, et qui, réductible à un «caractère», vit de logique et de psychologie. C’est lui qui va au théâtre pour assister à «l’élucidation d’un caractère, à la solution de conflits d’ordre humain et passionnel, d’ordre actuel et psychologique» (TD 50). C’est lui qui fait face à une scène comme s’il ne s’agissait plus dans la vie que «de savoir si nous baiserons bien, si nous faisions la guerre ou si nous serions assez lâches pour faire la paix ; comment nous nous accommoderons de nos petites angoisses morales, et si nous prendrons conscience de nos «complexe»… Et Artaud poursuit : «Toutes les préoccupations plus haut énumérées puent l’homme invraisemblablement, l’homme provisoire et matériel, je dirai même l’homme-charogne… […] tout le théâtre contemporain aussi humain qu’il est anti poétique, et qui, à trois ou quatre exceptions près, me paraît puer la décadence et la sanie.» (TD 50).

C’est un individu du même type que décrit Nietzsche lorsqu’il dénonce le passage de l’homme de la rue des «gradins sur la scène», dans le théâtre d’Euripide. Ce qu’il dénonce, lui, c’est cette «réalité quotidienne», cette «médiocrité bourgeoise», qui se trouvent brusquement portées sur la scène ; c’est le fait qu’Euripide «tire gloire de la façon dont il a représenté sur la scène la vie et l’activité communes, connues de tous, quotidiennes, et dont le premier venu peut être le juge». Et il continue : «Si la masse elle-même se mêle de philosophie, a appris à administrer ses terres et sa fortune, à faire des procès avec une extraordinaire intelligence, il affirme que le mérite en revient à lui seul et que tels sont les fruits de la sagesse qu’il a inoculée au peuple» (NT 78).

Ces textes, donc, désignent comme Humain à destituer : 1. l’homme du sentiment et de l’émotion, justiciable d’une psychologie ; 2. l’homme du quotidien et de l’actuel, donc de la vie au sens le plus banal du mot ; 3. un homme phénoménal parce que sa vie est une fausse vie, qu’elle a oublié le Sacré (Artaud) ou le Vouloir (Nietzsche) ; 4. un homme qui a tari la source de ce Sacré ou de ce Vouloir en se forgeant, à son usage, une «petite vie», une vie diminuée. 5. un homme intéressé enfin, avide de profiter et de se cultiver – l’Art est là pour «résoudre ses complexe» (Artaud), ou pour lui «inoculer la sagesse» (Nietzsche).

C. L’individu de la décadence est aussi un «spectateur» : c’est parce qu’il regarde, parce qu’il contemple au lieu de prendre part, parce qu’il médite au lieu d’agir, qu’il est mis à l’épreuve de la critique. Le spectateur s’appelle plus souvent «auditeur» chez Nietzsche, dans la scène de la musique ; mais il présente les mêmes caractéristiques que c’est Artaud.

Les textes d’Artaud sont bien connus ; ils définissent le spectateur comme un «voyeur qui se délecte» (TD 93), qui se complaît dans «la contemplation et la méditation inutiles» (TD 96), «avec le spectacle d’un côté et le public de l’autre» etc. etc.

Définition qui reprend pour l’essentiel la définition nietzschéenne de l’auditeur, résumée à la fin du texte intitulé «La musique et le langage» : «C’est alors qu’arrive le grand public des Philistins, hochant ses 1000 têtes et qui dévore tout crue toute cette musique dramatique honteuse d’elle-même, sans rien voir de son embarras et de sa confusion. Au contraire il en est agréablement chatouillé ; ne lui rend ton pas hommage de toutes les manières et sous toutes les formes possibles, à ce public de jouisseurs à l’ œil morne, avide de distractions et de stimulants, à ce public hautement cultivé qui s’est accoutumé au bon drame et à la bonne musique comme à la bonne nourriture, sans que cela lui profite beaucoup, à ce public oublié et égoïste qu’il faut toujours ramener à l’œuvre d’art, de force et à son de trompe, parce qu’il n’a jamais en tête que des plans intéressés de profit et de jouissance» (NT 291).

Sans épiloguer sur ces textes, on peut noter l’identité frappante de certaines formulations : Nietzsche parle notamment de «jouir» et de «profiter» – Artaud ne dit-il pas, dans la préface au Théâtre et son double, que l’on ne sait plus tirer qu’un profit artistique esthétique du vieux totémisme des bêtes, un profit de jouisseur et non un profit d’acteur» (TD 15) ? Dans les deux cas, c’est un type particulier de «profit» et de «jouissance» qui caractérise l’homme malade et fait de lui un morne «spectateur».

On peut noter aussi que le spectacle est défini comme ce qui tient à distance un voyeur et un vu – le voyeur assignant au spectacle le lieu et le mode de sa manifestation, puisque c’est à lui, le voyeur, qu’il s’agit de rendre hommage et puisque c’est à son attente, à ses souhaits, qu’il convient de répondre.

Et puis on peut noter enfin que ce thème du profit n’est pas un thème simple puisque, chez l’un comme chez l’autre, il concerne l’acteur autant que le spectateur (je répète : «un profil de jouisseur et non un profil d’acteur»).

D. C’est sur ce thème du «profit» que nous conclurons cette mise en question de l’anthropocentrisme ; car c’est sur le jeu de ce mot que se joue, en dernière instance, l’empire de l’humain et la pertinence de la critique qu’on est en droit d’instruire contre lui.

En effet l’humain, en sa double détermination, semble l’utiliser pour fonder sa prééminence. Il définit deux types de «profit». L’un, directement utilisable : la «leçon». L’autre plus subtil et plus «spirituel» : le plaisir esthétique. A ces deux types de profit, correspondent deux types d’Art que Nietzsche et Artaud désignent comme Art pour l’art ou Art du beau d’une part – et comme Art engagé ou Art social d’autre part. Le coup de force décisif consistant à faire passer ces deux termes comme les termes d’une alternative, à montrer qu’ils couvrent exclusivement l’espace de toute culture, à enfermer dans leur logique tout projet créateur…

Une même pensée, dans les deux cas, du «profit». Une même obsession du «profit» même si les deux voies sont en apparente opposition. Et une même manière, même si elle se décline sur deux modes, d’inscrire toute création dans les formes de la civilisation décadente.

Même prodigieuse dévaluation.

Même usage totalitaire du profit (les deux, je le répète, se contredisent sans doute – mais à l’intérieur d’un espace truqué ; ils renvoient à la même déperdition d’énergie et à la même débilité de la vie ; ils perpétuent, par les deux versants, la maladie de la civilisation ; et c’est proprement cela que Nietzsche et Artaud, indifféremment, nomment l’école de la décadence.

Je cite Nietzsche, à propos de la décadence du théâtre : «Ou bien le poète dramatique portait à la scène une grande tendance politique et sociale du présent ; cette préoccupation était tellement étrangère aux vraies fins de l’art qu’elle devait fatalement mener au culte de la pièce à thèse. Ou bien l’art dégénérait jusqu’à devenir un objet d’agrément de la plus basse espèce» (NT 150-151).

Et je cite Artaud, renvoyant rigoureusement dos à dos «une peinture qui ne servirait qu’à peindre, une danse qui ne serait que plastique», d’une part, et, d’autre part, «un théâtre de l’actualité dont l’objet est de résoudre des conflits sociaux psychologiques de servir de champ de bataille as des passions morales…».

Nietzsche et Artaud n’ont pas plus de mal l’un que l’autre à critiquer chacun des termes de l’alternative. Mais ils sont aussi embarrassés l’un et l’autre lorsqu’il s’agit de dénoncer l’alternative elle-même, de montrer son imposture et son exclusivité, bref de la «relever» Critiquant l’art pour l’art ils réclament un «théâtre qui serve» (TD 309 : «à un tel théâtre né sous le signe de l’agrément, du délitement, donc de l’inefficacité, nous opposons un théâtre qui serve»). Critiquant l’art d’actualité, ils prônent un art désintéressé («une contemplation pure et désintéressée», dit la Naissance de la tragédie). Et, pris dans le jeu des mots de la décadence, ils n’échappent pas alors à l’ambiguïté ou même au cercle : n’appellent-ils pas «intéressé» un art qui n’est plus «gratuit» ? et «gratuit» un art qui n’est plus «intéressé» ? bien sûr, le sens des mots n’est pas le même ; mais la permanence des vocables atteste la difficulté d’une redéfinition ; l’art encore utopique qu’il faudrait pouvoir localiser entre les termes de l’alternative n’a pas encore de nom autre que d’emprunt ; il s’appelle tantôt «gratuit» tantôt «intéressé» selon les besoins de la cause, c’est-à-dire de la polémique – et c’est ainsi que la pensée est en panne.

Il est vrai que, dans les textes cités jusqu’ici, apparaît parfois l’esquisse d’une solution.

En termes très flous, un troisième terme a été suggéré. Ce troisième terme semble fonctionner à l’intérieur d’un système non encore défini : celui de la vraie vie du vouloir au sens d’Artaud, celui des forces au sens de Nietzsche.

Un texte d’Artaud par exemple, peu après le passage sur la «peinture qui ne servirait qu’à peindre» : «comme si l’on avait voulu, continue-t-il, couper les formes de l’art, trancher leurs liens avec toutes les attitudes mystiques qu’elles peuvent prendre en se confrontant avec l’absolu» (TD 84).

Ces expressions sont encore tout à fait énigmatiques. Elles font signe vers un «troisième terme» qui reste, je le répète, indéfinissable. Car il suppose, ce troisième terme, toute une machinerie de notions qu’il faudra du temps pour dégager…

Nous sommes parvenus au point décisif de la critique ; celui qui suspend sa validité même et sa cohérence et qui ne peut encore être cousu dans le drap et le tissu du système.

Deuxième partie : Vers la redéfinition du concept de représentation

Au terme de ce premier parcours, il convient d’analyser les applications de ce qui a été dit ; de s’interroger sur la portée de la critique en déterminant le type de systématique qu’elle interdit ou, au contraire, qu’elle induit ; et ce, de nouveau, tant dans le texte de la Naissance de la Tragédie que dans celui du Théâtre et son double.

On verra surgir une double implication. L’impossibilité radicale, d’abord, d’une certaine forme de Représentation. Mais la redéfinition, du même coup, des conditions de possibilité d’une autre forme de Représentation. Equivocité ? Oui et non. Poussée de l’Etre. Obscurité de l’Authentique. Où commence à se discerner la «problématique nietzschéenne» de l’œuvre d’Antonin Artaud…

Première section : Déconstitution (déconstruction ?) de la scène classique

Le type de représentation exclu de la scène tragique par la critique du logocentrisme se définit par plusieurs traits fondamentaux qui ne sont autres que les acquis de la critique tels qu’apparus dans les développements précédents.

La critique du «logique» rend, en fait, impraticable toute représentation qui se définirait comme présentation d’un spectacle ou exhibition de signes tenus à distance à la fois de la réalité qu’ils présentent et du public qui les reçoit.

La musique, pour être concret, ne tolère pas l’auditeur : à celui-ci il faut avoir le courage de «prédire un sort pareil à celui de Penthée». Et le théâtre de la cruauté, par l’altération organique qu’il imprime au spectateur, «le déchire et le transperce» et rend sa position proprement intenable.

Impratiquable, semblablement, l’idée d’un spectacle entendu comme répétition d’un déjà-dit, présentation d’un répétable : le «geste cruel» est un apax, de même que l’«harmonie» selon Nietzsche est toute entière présente dans le temps de sa production.

Toutes les notions apolliniennes, chez Nietzsche, toutes les histoires d’«artiste» et de «spectacle», disparaissent au profit de la notion d’œuvre d’art, entièrement réévaluée pour englober le tout de la Nature, de l’Homme, et de la Manifestation. «L’homme n’est plus artiste, dit exactement La Naissance de la Tragédie, il est lui-même œuvre d’art. L’énergie artiste de la nature entière se révèle parmi les Frisons de l’ivresse, pour le ravissement de l’être originel.»

Ailleurs, Nietzsche dit du génie qu’il est «sujet, objet, poète, acteur, et spectateur à la fois» (NT 46). Et c’est donc bien la définition des instances traditionnelles de ce qu’il est convenu d’appeler Art qui est ici mise en question ; et, avec cette mise en question, une réorganisation intégrale de l’espace théâtral devient possible…

Chez Artaud, même chose. Ici encore, je ne peux que renvoyer à quelques textes caractéristiques et qui parlent pour ainsi dire d’eux-mêmes.

Par exemple : «Nous supprimons la scène et la salle qui sont remplacées par une sorte de lieu unique, sans cloisonnement ni barrière d’aucune sorte et qui deviendra le théâtre même de l’action».

Ou encore, à propos de la critique de la conception classique de la mise en scène : «c’est autour de la mise en scène, considérée non comme le simple degré de réfraction d’un texte sur la scène, mais comme le point de départ de toute création théâtrale que fondra la vieille dualité entre l’auteur et le metteur en scène, remplacés par une sorte de créateur unique».

Ou enfin ces formules lapidaires : «Le décor : il n’y aura pas de décor» ; ou : «Le spectacle : Il faut d’abord que le théâtre soit».

Ces textes d’Artaud opèrent la même mise en question que les textes de Nietzsche cités plus haut. Ils abolissent les dichotomies traditionnelles : Scène/Texte, Metteur en scène/Auteur, Scène/Salle. Ils les récupèrent et les subsument dans des notions uniques et unifiantes : création ; créateur ; théâtre de l’action…

Ils rendent caducs et insignifiants, toujours comme ceux de Nietzsche, un certain nombre de termes qui appartiennent à la problématique ancienne et qui, dans l’organisation nouvelle, n’ont plus ni place ni sens : ainsi «le décor», ainsi «le spectacle»…

Et ils rendent tout leur sens au contraire à des notions jusque-là perverties : le «Théâtre» par exemple – et tout simplement.

Dans les deux cas, c’est une géographie nouvelle de l’espace théâtral qui se profile ; et c’est un type très particulier de «représentation» qui commence à se définir.

De sorte que, à considérer d’une part le mode de définition de la représentation condamnée, et d’autre part le type de déstructuration que cette condamnation implique, on s’aperçoit que c’est en fait l’espace logocentrique que Nietzsche et Artaud démantèlent ; que c’est la scène du «logos», et de la représentation «logique», qui se voit mise à l’épreuve de la critique.

Les dichotomies traditionnelles et l’organisation théâtrale qu’elles supposaient, étaient fondées sur une hégémonie du logos directeur ; la place de chaque instance lui était assignée par le maître-texte, le texte régisseur ; la maîtrise de l’«Auteur», l’esclavage du «metteur en scène», la perversion de la notion de même de «théâtre» – tout cela dépendait en dernière instance de ce souffleur qui, armé du texte logique, distribuait les rôles.

De même, les traits caractéristiques de la «mauvaise» représentation appartenaient tous au système logocentrique. C’est le cas du «spectaculaire» puisque c’est l’écrit qui fait voir, et que l’écrit est consubstantiel au logique. C’est le cas de la répétabilité puisque c’est l’articulation intime du logique qui fonde l’infinie possibilité d’être reproduit. Quant à «la vie» que Nietzsche et Artaud s’interdisent de figurer, elle se définit, elle aussi, par son appartenance à la sphère de la psychologie. Et la maîtrise du texte enfin est le signe et l’autre nom, comme on l’a vu, de l’emprise même du logos.

Autrement dit, la critique de la représentation n’est qu’une forme de la critique du logocentrisme.

La déstructuration de la scène classique était toute entière contenue dans la dénonciation de l’empire du logique.

Ce qui veut dire d’une part que Nietzsche et Artaud ruinent effectivement toute représentation compromise avec le système logocentrique et que, d’autre part, c’est ce type de représentation seul qu’il s’efforcent de détruire. En d’autres termes la scène reste vacante, peut-être même ouverte à une autre forme de représentation, indéfinissable encore, mais détachée de son contexte traditionnel.

Deuxième section : reconstitution d’une scène nouvelle : vers une nouvelle forme de représentation

Or précisément – et c’est la seconde série d’implication de la critique – la condamnation du logocentrisme fonde aussi les conditions de possibilités de cette autre représentation. De la critique, on peut déduire cette série de dénonciations, mais aussi, et à chaque fois, une série de redéfinitions. En effet, chaque dénonciation était obscurément liée à une redéfinition non encore formulée ; chaque terme redéfini commandait implicitement à chaque dénonciation ; et la série à reconstruire commandait déjà, depuis un espace nom logocentrique, à l’opération de déconstruction.

De fait, trois thèmes principaux se trouvent ainsi déconstitués et puis reconstitués, c’est-à-dire réévalués : le thème de la «Vie», de l’«Homme» et de la «Fonction signifiante» ; dans les trois cas, les textes de Nietzsche et Artaud invitent à une double lecture, puisque ce sont les mêmes termes qui, selon qu’ils sont dénoncés ou au contraire redéfinis, véhiculent les deux concepts de représentation.

A. La condamnation de la «Vie» (ou de la réalité) avait semblé, on s’en souvient, fondée sur l’idée qu’il ne s’agissait que d’une fausse vie, corrompue et pervertie par le mal anthropocentrique ; Nietzsche la référait à l’essence du Vouloir, et Artaud à ce que, de façon énigmatique, il nommait «Poésie».

De fait, dans d’autres textes, on peut voir deux notions de «vie» mises en regard ; l’une dévaluant l’autre et ruinant ses titres de légitimité pour se les approprier ; la première se présentant comme authentique et originelle,la seconde étant dénoncée comme mensongère et dérivée. Sur le même terme donc, opèrent à la fois, et dans le même mouvement, une dévaluation et une réévaluation.

Un texte de Nietzsche d’abord qui oppose les deux «réalités»: «la sphère de la poésie n’est pas extérieure au monde ; elle n’est pas l’impossible imagination d’un cerveau de poète ; elle prétend tout au contraire être l’expression non fardée de la vérité ; elle doit, pour cette raison même, rejeter la parure mensongère de cette prétendue réalité, familière à l’homme civilisé. Le contraste entre cette vérité naturelle authentique et le mensonge civilisé qui se prend pour la seule réalité est analogue au contraste entre l’essence éternelle des choses, la chose en soi, et l’ensemble du monde phénoménal» (NT 58).

Dans le même sens, et en parallèle, ces fragments d’Artaud où s’opposent la «vraie vie», et la «vie dérivée» ; la «vie» de la psychologie, et la «vie» du «sacré» ou de la «poésie».

«Le théâtre doit s’égaler à la vie, non pas à la vie individuelle, à cet aspect individuel de la vie où triomphent les caractères, mais à une sorte de vie libérée, qui balaie l’individualité humaine et où l’homme n’est plus qu’un reflet» (TD 139).

«La destruction des apparences pour remonter jusqu’à l’esprit» (TD 85).

Et puis : «l’art n’est pas l’imitation de la vie, mais la vie est l’imitation d’un principe transcendant avec lequel l’art nous remet en communication» (TD 310) – c’est tout de même autre chose, ça a une autre tenue, que du Oscar Wilde !

De ces textes on peut déduire que :

i) Nietzsche et Artaud s’efforcent de ruiner une certaine immédiateté, une immédiateté qui se donne comme telle, qui usurpe son titre sous prétexte qu’elle est «familière», et qui n’est que masque et parure d’une autre réalité. La réalité critiquée s’appelle «apparence» chez Nietzsche, et «mensonge» chez Artaud.

ii) Cette dévalorisation se fait dans le vocabulaire de la métaphysique. Nietzsche l’opère dans la problématique de Schopenhauer ou de Kant, puisqu’il la pense en «analogie» avec le contraste chose en soi/phénomène. Quant à Artaud, c’est à une inspiration spiritualiste qu’il doit son opposition Esprit/Apparence ; et c’est à la métaphysique la plus classique qu’il emprunte, sinon les thèmes, du moins les mots de la transcendance ou de l’imitation.

Nous savons cela depuis Heidegger : difficile d’échapper à la métaphysique quand on critique la métaphysique ; tard, très tard venus sont ceux qui mèneront la déconstruction à fond de la prison logocentrique.

iii) La critique de la «fausse vie» débouche sur l’affirmation d’une «vraie vie» pensée par Nietzsche sous le nom, emprunté encore à Schopenhauer, de «vouloir» et par Artaud sous le nom de transcendance, d’esprit, de sacré, ou plus souvent dans une métaphore d’origine énergétique : la «force». Je cite : «Le théâtre loin de copier la vie se met en communication, s’il le peut, avec des forces pures» (TD 98).

iv) Il semble enfin que cette vraie vie, cette réalité authentique, soit bouleversante pour l’humain qui s’y tient ; et que son statut même, son statut d’individu y prend le risque d’une mise en question radicale, peut-être d’une dissolution pure et simple («…qui balaie l’individualité humaine…»).

B. La critique de l’humain avait pour but, non de l’éliminer, mais de le redéfinir ; ici aussi, en vertu du principe de la double lecture, une réévaluation.

Premier mouvement de cette réévaluation : l’homme n’est plus un caractère mais un symbole ; il n’est plus un individu, mais fait pièce avec la réalité authentique.

Nietzsche d’abord : «À présent, il faut exprimer en symboles l’être même de la nature ; un nouveau monde de symboles est requis, un symbolisme qui met en mouvement le corps tout entier, non pas le symbolisme des lèvres, du visage, de la parole mais la danse totale qui agite de son rythme tous les membres. Pour saisir ce déchaînement total de toutes les forces symboliques, Il faut que l’homme soit parvenu à ce haut degré de dépouillement de soi qui cherche à s’exprimer symboliquement par ces forces» (NT 30).

Et Artaud, dans les pages du Théâtre et son double sur le théâtre balinais : «l’intellectualité admirable que l’on sent crépiter partout dans la trame serrée et subtile des gestes… une sorte de danse supérieure où les danseuses seraient avant tout acteurs… Tout, chez eux, est ainsi réglé, impersonnel… Et l’étrange est que, dans cette dépersonnalisation systématique, tout porte, tout rend l’effet maximum…».

Puis, toujours Artaud, ces lignes qui auraient pu être écrites à propos des Indiens Tarahumaras et de leurs cérémonies sacrificielles : «Dans son costume, l’artiste engoncé semble n’être plus à lui-même que sa propre effigie… Ceux qui parviennent à donner un sens mystique à la simple forme d’une robe… Ces gens-là, beaucoup plus que nous, ont le sens inné du symbolisme absolu et magique de la nature…» (TD 69-75).

Textes surprenants dans leur analogie. L’homme y est symbole ou effigie. Dans les deux cas, lieu de passage des forces naturelles et expression de leur énergie. Dépersonnalisé pour mieux symboliser, il n’est plus que métaphore de la nature. D’où cet état d’extraordinaire tension où il parvient, devenu inhumain sous la flamme du sacré : «grandiose et surtendu, dit Artaud» ; et Nietzsche : «magnifié jusqu’à l’existence titanesque».

Second mouvement de la réévaluation : l’humain dépersonnalisé est parfaitement dépossédé ; affranchi de la tutelle du Logos, il est paradoxalement soumis à une nouvelle tutelle. Laquelle ? Ecoutons Nietzsche, à propos du cœur dionysiaque : «Dans sa vision, le cœur aperçoit Dionysos, son seigneur et maître, et pour cette raison demeure un cœur de serviteurs ; il le voit, ce Dieu souffrant et glorifié ; aussi n’a-t-il pas à agir. Dans cette attitude de soumission complète à l’égard du dieu, le chœur est donc bien l’expression suprême, c’est-à-dire dionysiaque, de la nature… Conformément à cette vision et à cette tradition, Dionysos, le véritable héros de la pièce, est le centre de la vision ; il n’est pas réellement présent, à la période la plus ancienne de la tragédie, mais il est représenté comme présent» (NT 63).

Et Artaud, à propos de ces acteurs du «théâtre balinais» dont il a décrit le «symbolisme magique» et la «dépersonnalisation systématique» : «une espèce de terreur nous prend à considérer ces êtres mécanisés à qui ni leurs joies ni leurs douleurs ne semblent appartenir en propre, mais obéir à des rites éprouvés et comme dictés par des intelligences supérieure ; c’est bien, en fin de compte, cette impression de vie supérieure et dictée qui est ce qui nous frappe le plus dans ce spectacle pareil à un rite qu’on profanerait».

Et plus loin, à propos du metteur en scène : «Celui-ci devient une sorte d’ordonnateur magique, un maître de cérémonies sacrées. Et la matière sur laquelle il travaille, les thèmes qu’il fait palpiter, ne sont pas de lui mais des dieux… ce qu’il remue c’est le manifeste» (TD 73) – l’exact non-spectacle de ce que j’ai pu encore voir, 33 ans après, sur les hauts plateaux de la Sierra Madre ; Artaud, autrement dit, sait de quoi il parle. Et moi, si vous me le permettez, aussi.

De ces textes il ressort que :

1. L’acteur tragique ou cruel est un acteur de la passion, ou même de la «compassion» (Nietzsche) – s’il symbolise la nature c’est qu’il sympathise avec elle ; la dépersonnalisation rendant possible la soumission à l’être originel.

2. Ce serviteur passionné ne se possède plus. On ne peut même plus dire qu’il «agisse». Ses émotions lui sont devenues étrangères et le mécanisme de son jeu lui échappe. Privé de la conscience de soi il a perdu sa propriété et est, à la lettre, aliéné.

3. L’acteur et le metteur en scène, affranchis de la dictée logique, sont le lieu d’une nouvelle dictée ; la danse de l’acteur et le travail du metteur en scène leur sont soufflés par un Dieu transcendant ; la transcendance du texte logique a été ruinée pour instaurer la transcendance d’un texte sacré ; l’homme sur la scène n’est plus que le servant d’un nouveau souffleur hors de la scène ; la relation maître/esclave, tant dénoncée ailleurs, se perpétue donc – mais attention ! sous une forme entièrement nouvelle !

4. Pas plus que dans la scène logocentrique l’homme n’est donc sujet de la manifestation : ici encore il ne crée rien. Artaud le dit très clairement : «il n’y a pas lieu de procéder à la création de quoi que ce soit». Et Nietzsche plus précisément encore : «nous ne sommes pas les véritables créateurs de ce monde d’art» (NT 45). Aussi le véritable sujet se trouve-t-il placé ailleurs, dans cette «réalité authentique» que Nietzsche et Artaud s’efforcent d’exhumer et qu’ils nomment Esprit, Sacré, Vouloir, etc. L’homme n’en est que le médiateur docile : «une sorte de médium grâce auquel le seul sujet vraiment existant fait sa rédemption dans l’apparence» (NT 45). Et medium il est, au total, la redéfinition de la notion d’«homme», consécutive à la déconstruction de «l’individu» logique, équivaut à un déplacement et à une re-situation. Déplacement, parce que Nietzsche et Artaud se contentent de transporter la notion de l’espace logocentrique vers l’espace en voie de redéfinition ; ils lui impriment un mouvement homothétique à celui de la notion de vie ou de réalité pour la replacer par rapport à la réalité redéfinie ; et la hiérarchie des instances n’est pas fondamentalement modifiée puisqu’à la transcendance du logos succède à la transcendance du divin et qu’à l’aliénation au texte succède l’aliénation à l’esprit. Oui, le mouvement de redéfinition est un mouvement de relocalisation – mais à partir d’une réalité réévaluée et d’un espace neuf.

C. Enfin, à partir de cette double «redéfinition» et de l’installation de la topique nouvelle, c’est la nature du procès de signification qui est mise en question. Et l’invention d’un fonctionnement neuf du signifiant est la dernière de ces redéfinitions impliquée par la critique du logocentrisme.

C’est avec cela que nous terminerons car cette ultime redéfinition est cela même qui fonde, en dernière instance, la possibilité d’une juste et saine représentation : autour de la pensée neuve de la nature et du rôle du signifiant s’organise, en réalité, la représentation cruelle ou tragique…

On se souvient de ce texte d’Artaud : «L’Art n’est pas l’imitation de la vie mais la vie est l’imitation d’un principe transcendant avec lequel l’art nous remet en communication» (TD 310).

Ce texte, dans la hiérarchie qu’il pose entre la vie, le signe et le principe transcendant, dans l’organisation des médiations qu’il pose entre les trois termes (l’art n’imite pas la vie ; l’art communique à la fois avec la vie et le principe ; la vie imite le principe par le biais de l’art…) – résume nettement ce qui se trouve dit tout au long de la préface au Théâtre et son double. Dans cette préface, en effet, Artaud expose quatre choses.

1. Le signe est ce qui toujours s’interpose entre la vie entendue comme existence, et l’autre, la vie redéfinie, celle qui communique à l’autre son énergie et sa santé : le sacré ; de l’une à l’autre vie un rapport s’établit qui ne peut être immédiat, mais qui exige pour exister la médiation du signifiant.

2. Pour que cette médiation soit efficace, pour que l’autre existence, celle du sacré, retrouve la juste inspiration et y recharge son taux d’énergie, il faut un signe sain, le signe cruel, émanation de la vraie vie (absente) et modèle de l’existence (présente).

3. Ce signifiant cruel est un signifiant à double signifié : signifié sacré d’une part, signifié actuel et existentiel d’autre part ; et ce signifiant, selon son degré de cruauté, réfracte et médiatise, plus ou moins fidèlement, la transcendance du sacré.

4. La crise – ou, car cela revient au même, la décadence – résulte toujours d’une perversion du signifiant et d’un vice de son fonctionnement. Tantôt les signes rompent avec le sacré, perdent son souffle et son inspiration («…rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation»…). Tantôt le rapport sain des signes à la vie s’invertit («…monstre chez qui s’est développée jusqu’à l’absurde cette faculté que nous avons de tirer des pensées de nos actes, au lieu d’identifier nos actes à nos pensées» – pardon d’y revenir encore, mais c’est la leçon même des Tarahumaras…).

Dans cette perspective, le sens des redéfinitions précédentes apparaît plus clairement. Redéfinir «la vie» a permis de mettre en place ce sacré qui, étant le premier terme du procès, en est l’élément primordial. Et redéfinir «l’humain» a permis de donner un lieu au travail du signifiant – un lieu métaphorique, bien sûr. Mais un lieu qui, par définition, ne pourra plus se soustraire à la cruauté du sacré.

Or ce schéma, et cette idée du signe comme médiation efficace, se retrouvent, à peu de chose près, dans la Naissance de la tragédie. Dans le cadre de la problématique, empruntée à Schopenhauer, où le vouloir est l’essence du monde.

Nietzsche affirme d’abord que le vouloir ne peut être affronté directement et sans médiation ; qu’il y va de l’effondrement du musicien, c’est-à-dire de sa mort et de sa disparition. Il écrit notamment : «l’image symbolique du mythe nous sauve du tête à tête avec l’essence du monde» (NT 143).

Texte significatif : le contact direct et immédiat avec le danger serait insoutenable ; on ne peut faire l’économie du détour par la forme qui, en ce sens, est rédemptrice ; le mythe, c’est-à-dire le signifiant sur la scène tragique, fonctionne comme médiateur entre la sensibilité du spectateur et le foyer du vouloir.

Dès lors, l’irruption de la crise est pensée dans les mêmes termes que chez Artaud, comme rupture de la médiation et inversion des rapports :

«La musique (de l’opéra) est complètement dépouillée de sa vraie dignité qui consiste à être le miroir dionysiaque du monde, si bien qu’il ne lui reste plus qu’à imiter servilement les formes des phénomènes et à exciter un plaisir superficiel par un jeu de lignes et de proportions» (NT 131).

Comme chez Artaud donc, la musique est un langage sain parce qu’elle est miroir «dionysiaque du monde» ; mais dans la période critique de l’opéra, elle devient un langage malsain parce qu’elle coupe ses liens avec le vouloir, s’en détourne pour imiter les phénomènes, et invertit la direction de son imitation.

De même, à propos du dithyrambe attique nouveau, Nietzsche écrit :

«La musique n’exprime plus l’être en soi, le vouloir lui-même, mais se contente de reproduire imparfaitement les phénomènes dans une imitation transmise par l’intermédiaire des idées» (NT 116).

Alors que :

«La musique vraiment dionysiaque nous apparaît comme le miroir universel du vouloir des mondes» (NT 116).

Ici encore, le signe malsain est celui qui, arraché au sol dionysiaque, se tourne vers une réalité dérivée : la vie non musicale, critiqué et dévaluée… Comme chez Artaud, toute la décadence est dans cette perversion de la fonction signifiante ; et le remède à cette décadence est dans le rétablissement des rapports originels et la réhabilitation des communications authentiques. Le signe imitatif et phénoménal est destructeur de mythes. Il appauvrit le «niveau mental» de l’auditeur.

«Ce dithyrambe nouveau, dit exactement la Naissance de la tragédie (p.116), transforme criminellement la musique en une imitation, une contrefaçon des phénomènes. […] Ce qui, évidemment, lui ravit sa fécondité mythique. Car […] nous sommes ravalés à un niveau mental où la conception du mythe n’est plus possible…».

Comme chez Artaud donc, le langage musical malsain qui s’est détourné du vouloir pour contrefaire son phénomène, ne nourrit plus l’existence de mythes et ne relève plus le «taux de la vie». Le signe malsain n’est plus ce point de réfraction de l’en-deçà essentiel. Il n’imite plus que les phénomènes et les idées. Et c’est ainsi qu’il perd sa puissance énergétique, sa charge cruelle et son pouvoir régénérateur. «Vouloir» et «niveau mental», privés de leur médiateur mythique, ne communiquent plus…

Au total, le Théâtre et son double et la Naissance de la tragédie laissent concevoir la possibilité d’une représentation non logocentrique, dont on peut énoncer à présent, positivement, les traits caractéristiques.

i) La représentation tragique ou cruelle sera exhibition du vouloir comme essence du monde, ou du sacré comme foyer originel.

ii) elle impliquera une déformation organique du spectateur et surtout de l’acteur : déformation qui en fera le médium métaphorique de la transcendance représentée.

iii) elle mettra en œuvre des signes représentatifs d’un type nouveau, assurant le passage de la transcendance vers la vie, de la nature vers l’existence.

Reste à mieux cerner ce concept de représentation, en poussant encore le rapprochement Nietzsche/Artaud.

Et reste surtout à mesurer sa nouveauté effective, en s’interrogeant sur l’ambiguïté du vocabulaire de Nietzsche et Artaud – vocabulaire dont on a souvent noté qu’il est celui-là même du texte condamné.

Troisième partie : tragique et cruauté

Où en sommes-nous ?

Face à l’énigme de ce concept de représentation dont il faut à présent essayer de marquer les contours.

Artaud, dans le Théâtre et son double, dans ses textes sur les Tarahumaras, ailleurs, propose l’idée d’une représentation entendue en un nouveau sens : quel est le sens de l’entreprise ? cette idée est-elle aussi nouvelle qu’il le voulait ? et en quoi le projet apparente-t-il à l’entreprise nietzschéenne?

On verra successivement :

– que c’est en utilisant l’opposition nietzschéenne d’Apollon et Dionysos, en jouant de leur articulation, dans le texte de la Naissance de la tragédie, qu’Artaud est sorti de l’impossibilité de représenter que sa critique imposait ;

– que c’est autour du terme du «formalisme» que se joue, et la pertinence de la critique, et la légitimité de la restauration (et qu’ici encore la procédure de pensée est une procédure globalement nietzschéenne) ;

– que cette restauration du concept de représentation est à la fois restauration de la métaphysique et solution de ses problèmes ; reconnaissance de son existence et abolition de son système.

Première section : Apollon-Dionysos, Forme-Force : le pli de l’Art et du Sacré.

On a vu le texte d’Artaud, parti d’une critique du logocentrisme, déboucher sur un nouvel horizon de représentation faisant signe vers une sorte de transcendance, celle-là même qu’il est allé chercher au pays des Tarahumaras et qu’il qualifie de «sacré», de «foyer forcené», de «source énergétique», parfois même de «nature» – tous ces termes s’opposant tantôt à la forme, tantôt à la culture : forme et culture étant deux noms de ce médium métaphorique qui, sur la scène théâtrale, s’appelle un signe.

Nous allons voir à partir de là :

– qu’Artaud décrit le «monde des forces» et le «système des formes» en des termes qui rappellent la description nietzschéenne de Dionysos et Apollon ;

– qu’en certains points du texte il pense le rapport comme pure extériorité et différence radicale ;

– qu’en d’autres points, il semble les réconcilier, ou les articuler.

Et nous allons voir que la démarche est, en ses deux moments, encore et toujours nietzschéenne.

A. Au niveau descriptif, ou pittoresque, Artaud décrit le monde des formes comme un monde du rêve ; le monde des forces comme un monde de la douleur ; rêve et douleur étant, comme on sait, les symboles nietzschéens d’Apollon et Dionysos.

Le rêve d’abord. C’est une de ces métaphores, nombreuses dans le Théâtre et son double, qu’Artaud utilise pour évoquer le fonctionnement des figures théâtrales, et qu’il appelle d’un nom générique : les «doubles».

La peste, la métaphysique, l’alchimie, mais aussi le rêve, doublent, c’est à dire répètent, ou miment, le jeu théâtral. Le rêve n’apparaît à vrai dire qu’une fois comme double du théâtre, mais en termes suffisamment clairs : «de même que nos rêves agissent sur nous et que la réalité agit sur nos rêves, nous pensons qu’on peut identifier les images de la pensée à un rêve qui sera efficace dans la mesure où il sera jeté avec la violence qu’il faut ; et le public croira aux rêves du théâtre à condition qu’il les prenne vraiment pour des rêves et non pour un calque de la réalité – à condition que cela lui permette de libérer en lui cette liberté magique du songe qu’il ne peut reconnaître qu’empreinte de terreur et de cruauté» (TD 103).

Ai-je besoin de souligner l’analogie ? Je pense là à deux types de textes nietzschéens. D’abord, bien sûr, les textes où le rêve est présenté comme la «région esthétique», ou la «représentation», de l’instinct apollonien pur ; comme suite d’images anti-naturelles et proprement irréelles portant la marque de l’information apollinienne. Mais aussi d’autres textes, beaucoup plus probants encore, qui participent déjà de l’autre pensée du rapport Apollon-Dionysos : le rêve y devient le symbole impur d’un Apollon impur ; il appartient à ce moment de «pli» d’Apollon et Dionysos qui est, proprement, ce qui fascine Nietzsche ; comme chez Artaud, il est «objectivation d’un état dionysiaque» et aboutit au «naufrage de l’individu».

La Douleur, ensuite, est placée par Artaud au cœur de sa description de l’Etre originel ; le Mal, le Chaos, la Contradiction en sont les autres noms ; ils en constituent l’intimité et fondent, par conséquent, son identité d’essence avec le fonds dionysiaque au sens nietzschéen.

Dans une lettre à Jean Paulhan de 1932, Artaud parle de «cette douleur hors de la nécessité inéluctable de laquelle la vie ne saurait s’exercer» (TD 123).

Et cette lettre fait inévitablement écho à ce texte de La Naissance de la tragédie : «L’Etre vrai et l’Unité primitive qui est douleur éternelle et contradiction» (NT 36).

Les fragments qui cernent et entourent la phrase d’Artaud confirment le rapprochement : «Le Bien est voulu, dit-il, le Mal est permanent […]. Au centre du tourbillon volontaire du Bien, il y a un noyau de Mal, de plus en plus réduit, de plus en plus mangé» (TD 122).

La vie, autrement dit, a pour essence, ou doublure, ou fond secret, le mal. Le noir est la tonalité même de la transcendance. Et, de même qu’Apollon a pour mission de maîtriser les titans, de même le bien ou, mieux, la volonté de Bien est la maîtrise du mal.

Autre texte : «La vie elle-même ne se définit que par une sorte de rigueur, donc de cruauté foncière, qui mène les choses à leur fin quel qu’en soit le prix» (TD).

Et, un peu plus haut : «Puisqu’il est entendu que la vie c’est toujours la mort de quelqu’un».

Ces textes suggèrent que la vie est l’empire du mal parce qu’elle est le règne du sans-frein, de l’à-tout-prix, et du conflit. Et cette définition du mal sort tout droit de la philosophie de la nature nietzschéenne, telle qu’ébauchée dans la Naissance de la Tragédie, telle qu’explicitée dans les textes ultérieurs, et culminant dans le thème de la «volonté de puissance». La «volonté de puissance» ne se définit-elle pas comme «vouloir interne de la force», source de sa victoire sur une autre force, conflit consubstantiel à la nature ? Le fait est là : c’est ce thème de la volonté de puissance, du rapport conflictuel de la force à l’autre force, qui permet à Artaud de penser le travail de la vie comme un travail de la mort ; de passer de l’idée de nécessité à celle de mal ; de définir, en un sens très large, à la fois trivial et métaphysique, son concept de Cruauté.

Il faudrait citer enfin ces textes ou Artaud distingue «les deux temps de la création» : le temps du mal et du chaos ; puis celui de l’ordre et du bien.

Dans tous les cas, le foyer des forces sacrées est un foyer dionysiaque, tout comme le travail de la forme était un travail apollinien.

B. Ce travail de la forme est pensé, en un premier temps, par Nietzsche comme par Artaud, comme un travail de la sclérose : le rapport de la force à la forme, ou de Dionysos à Apollon, est pure extériorité.

Les textes de Nietzsche sont bien connus, où les deux divinités esthétiques sont présentées comme antagonistes, jusqu’au miracle de la tragédie attique.