La scène se déroule à Garges-lès-Gonesse, en région parisienne. On voit plusieurs voitures garées sur le parking d’une cité. Sept à dix silhouettes encapuchées. Celles-ci hurlent en cheminant, cognent leurs barres de fer contre le macadam. De sa fenêtre, un quidam filme la scène avec son smartphone. On croirait assister à un mauvais remake de l’ultra dérageant clip Stress du groupe Justice. Mais non, tout cela est palpable, bien réel. Sur les images, la bande semble fureter. Elle cherche un homme qui se cache sous une automobile, le trouve sans tarder. Un des sbires vient l’extraire et soudain c’est le déferlement. Les coups pleuvent. On voit les battes de baseball, les boules de pétanques et les béquilles s’acharner sur un corps qu’on croirait fait de mousse. Les coups rebondissent. On entend des cris. Des voisins supplient les assaillants d’interrompre leur insoutenable besogne. Rien n’y fait pourtant. La bande, déterminée, s’acharne sur sa victime. Les coups redoublent d’intensité et laisseront des traces. Soixante-sept points de suture au total pour l’adolescent victime de cette rixe entre bandes rivales. Ces images-là ont fait le tour des réseaux sociaux. Elles ont permis au débat sur les fameux territoires perdus de la République de reprendre de plus belle. Comment est-ce possible ? On n’imaginait pas qu’en France, des ados, parfois même des enfants, puissent se vautrer, si jeunes, dans une telle violence… Les images parlent pourtant d’elles-mêmes. Puis, au bout d’un moment, deviennent stériles. Les experts disent et répètent que le phénomène n’a rien d’isolé. Qu’à Marseille et dans la périphérie lyonnaise, on connaît les mêmes acharnements, les mêmes accès de violence qu’en région parisienne. Comme si une curieuse unité de temps et d’espace reliaient entre eux les sauvageons des banlieues, où qu’ils se trouvent… C’est ce que nous raconte justement Roberto Saviano dans Piranhas. Un premier roman racontant l’histoire plus vraie que nature d’un baby-gang napolitain, «très jeune, très rapide, très violent» s’immisçant dans les affaires de la mafia locale, poussant le vice jusqu’à créer une paranza (un escadron, en français dans le texte) du type même de ces escouades mafieuses engendrant leurs propres codes et disputant aux autres familles camorristes leur pouvoir nébuleux. Qui sont ces enfants reproduisant Scarface à l’âge où d’autres vont au collège ? Les produits finis de notre société de l’image, du pouvoir et de l’argent. Des gamins de la classe moyenne, catholiques fervents et pas si pauvres. Ils ont entre dix et dix-huit ans, sont fascinés par le sexe et l’argent, tracent à bord de leurs Vespa, menacent, raquettent, possèdent des armes qui n’ont rien de jouets. Leurs modèles, raconte Saviano au fil des pages, ce sont les super-héros (en l’occurrence les X-Men ou bien les joueurs de football du club de Napoli) et les parrains – de fiction ou non – de la Camorra. Du fait de leur jeune âge, ils ne craignent ni la prison ni la mort, mais redoutent plus que tout de mener la vie ordinaire de leurs parents… Le dialogue inter-générationnel est rompu.

Il y a, chez Maharaja, Briato, Tucano, Drago, Dentino, Oiseau Mou, Jveuxdire, Drone et Biscottino, les héros de Piranhas, un véritable, quoi que contestable, élan romantique. La volonté affichée de s’extraire d’une vie moyenne pour embrasser la vie à pleines dents, comme le font les riches et les puissants sur Snapchat et Instagram. Pour en être, il faut donc fréquenter les mêmes endroits qu’eux, s’habiller majestueusement, s’abimer en fêtes somptueuses, se lancer dans le trafic de drogue pour financer les frais engendrés par un tel niveau de vie, occuper les places laissées vacantes par les anciens mafieux. En somme, conquérir la ville, quel qu’en soit le prix à payer. Se faire un nom et grandir sans tarder. Il fut un temps où l’on rêvait de mourir avant de devenir vieux. C’était l’adage des rockstars des sixties et des seventies, le fameux slogan chanté par les Who dans My Generation : «Hope I die before I get old». Désormais, il faut, par tous moyens, sortir précipitamment de l’enfance. Se confronter au monde réel et à ses travers. Voir cyniquement la vie du plus mauvais coté, ne pas être dupe. «Baiser plutôt que d’être baisé», résume l’un des héros du livre, s’inspirant lui-même des enseignements de Machiavel… «Autour de lui, Nicolas ne voyait que des territoires à conquérir, des possibilités à exploiter. Il l’avait compris tout de suite et ne voulait pas attendre d’être plus grand. Il se fichait d’avancer étape par étape, se fichait des hiérarchies. Il avait regardé Le maître de la Camorra en boucle pendant dix jours. Il était prêt» écrit le narrateur.

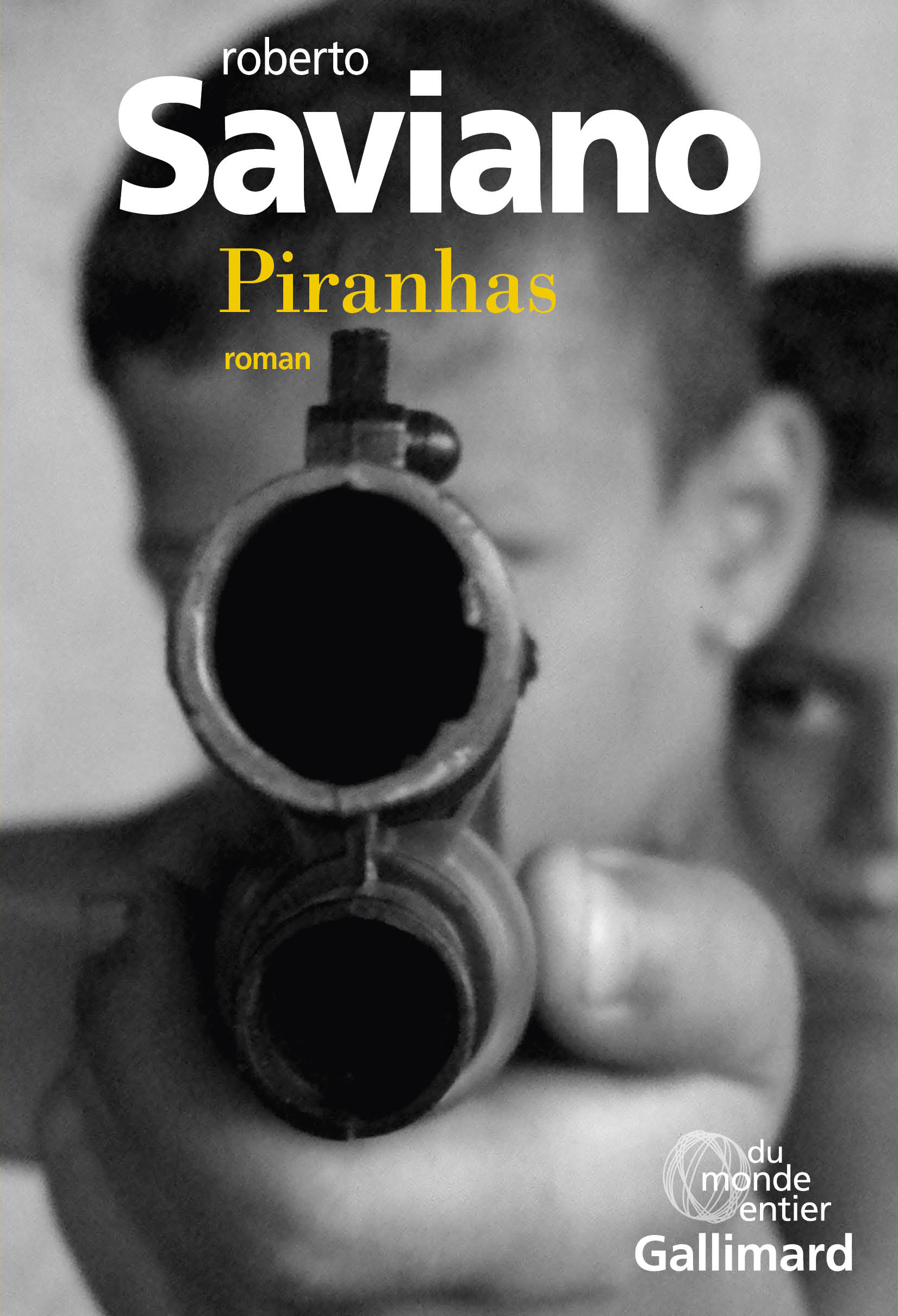

On ressort de Piranhas un peu moins candide et complètement groggy. Ce premier roman est un claque gigantesque ! Car l’écriture de Saviano – on le sait depuis la publication de ses premiers reportages qui lui valent d’être menacé et donc constamment sous surveillance – est plus vraie que nature. Les lieux, quartiers, avenues et rues cités dans le livre existent. Les eus et coutumes des protagonistes en sweats à capuches et baskets, aussi. C’est ainsi que la mafia 2.0 fonctionne, «travaille» et prospère. C’est en utilisant les forces vives d’une jeunesse perdue, se formant sur le tas, par écrans interposés plutôt que sur les bancs de l’école, que la mafia se régénère. Résultat : tout est fiction dans ce premier roman mais rien n’appartient au registre de l’improbable. Avec Piranhas, les fans de Roberto Saviano retrouveront l’ultra-réalisme qui a fait le succès de l’auteur et noue, depuis des années déjà, son drame personnel. Un livre ultra-contemporain qui n’oublie pas pour autant d’être précis, et pointu, souvent cinématographique dans sa forme. On lit Piranhas les yeux écarquillés comme on regarde la série Gomorra les yeux rivés à son écran. Voilà un choc ! Naples au plus près du bitume. Un grand roman.