Ce livre est un chef-d’oeuvre.

Les lecteurs du «Bloc-notes» m’en donneront acte, il est rare que je m’avance ainsi.

Mais, pour le coup, c’est un fait.

C’est même une évidence pour qui prend la peine d’entrer dans l’intrigue d’un texte à la fois picaresque et grave, drolatique et tragique, habité par la noirceur du siècle non moins que par sa part de comédie.

En sorte que la parution de ce livre monstre, l’irruption de ce «Lièvre de Patagonie» (Gallimard) dans le paysage d’une époque qui n’avait pas, depuis longtemps, trouvé pareil miroir, est, de ce strict point de vue, du point de vue de la littérature même et de ce qu’une vie peut arracher à une langue et lui faire dire, un événement considérable.

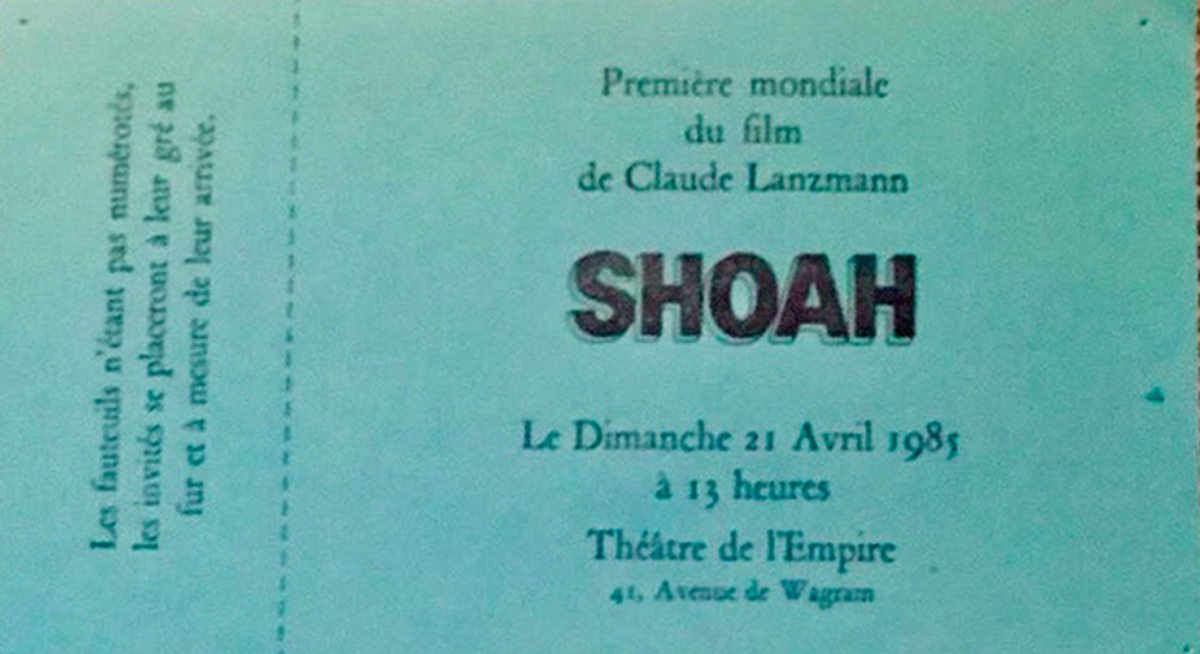

Se peut-il que l’on fasse oeuvre d’écrivain si tard, au soir d’une existence consacrée à tourner un film immense («Shoah»), d’autres films («Pourquoi Israël ?» ou «Tsahal») et, pour le reste, à diriger une revue (Les Temps modernes), à écrire de beaux articles (pour France-Soir autant que pour Elle ou L’Express) et à mener, à bride abattue, une vie d’exception (car à l’exact croisement de la petite et de la grande histoire) ?

Visiblement oui.

La preuve, ici, par Claude Lanzmann.

La preuve par ces portraits, toujours en mouvement, de Sartre et de Beauvoir ; de Jean Cau, l’ami de khâgne, ou de Chris Marker, le compagnon de voyage en Corée.

La preuve par cette langue bien timbrée, toujours juste, qui met les larmes aux yeux quand elle rapporte le suicide d’une soeur aimée et arrache d’autres larmes, mais de rire, quand, sur un ton qui rappelle le Gary de «La promesse de l’aube», elle raconte une mère sublime et colérique, aimante et abusive, passionnément aimée, parfois trahie.

La preuve encore par la scène, criante de vérité, où l’on voit Frantz Fanon gisant sur un grabat dans un faubourg de Tunis, tremblant de fièvre et de douleur et trouvant encore l’énergie, entre deux râles, les yeux brillants d’une foi que l’agonie n’a pas entamée, de fourguer à son visiteur sa version du «philosophe-roi» selon Platon : le guérillero africain, peau noire et masque blanc, un fusil dans une main, la «Critique de la raison dialectique» dans l’autre.

Ou la preuve enfin par l’hommage rendu, au début d’un passage tentant d’expliquer au lecteur d’aujourd’hui comment, dans le monde d’hier, malgré tout ce que l’on savait déjà de son ignominie, le Parti communiste put être un «ciel» sur la tête de tant d’intellectuels-la preuve, donc, par l’hommage rendu alors aux émeutiers des Chantiers de Saint-Nazaire victimes, au milieu des années 50, d’une répression presque totalement occultée et qui, l’espace de quelques lignes, surgit de sa ténèbre.

J’en passe, naturellement.

C’est tout le livre qu’il faudrait citer, tant scènes, croquis, exercices de résurrection, réflexions sur le temps , émotions, coups de foudre, moments de solitude et de fraternité, récits de voyage dans les abîmes du mal, anecdotes y semblent emportés dans un même tourbillon.

Sauf que le vrai héros de Lanzmann, c’est Lanzmann.

Batailleur et gai.

Querelleur et flamboyant.

Pessimiste, bien sûr (comment ne pas l’être quand on a, tant de fois, traversé les cercles de l’enfer ?) mais, en même temps, joyeux (en témoigne, telle une note tenue, la veine amoureuse, érotique, du récit).

N’admirant que les livres (et les écrivains) et passant pourtant sa vie (entre fureurs, bagarres, performances physiques, maladies improbables, noyades évitées de justesse, embuscades sentimentales et métaphysiques) dans une mise à l’épreuve du corps, dont la rigueur, la violence n’ont d’égal que l’épreuve de la vérité pour un intellect.

Le goût du savoir et celui de l’action.

L’amour de la sagesse et celui de la volupté.

La volonté de porter haut l’emblème des justes causes auxquelles il s’est voué-et le culot de révéler comment tel de ses films n’aurait pas été entrepris sans le besoin de retrouver, à Tel-Aviv, une femme passionnément désirée.

Rêveur et lucide.

Généreux et inclément.

Ami inconditionnel d’Israël et anticolonialiste intraitable.

Roué, secrètement féroce, dans les moments où, comme lors de la réalisation de «Shoah», l’essentiel est en jeu.

Magnifique, d’une noblesse sans limite, quand on le voit tourner, pour mieux pouvoir le nommer, autour de cet insensé, rebelle à toute représentation, qu’est le réel de l’extermination.

Maquisard à 17 ans.

Apprenti pilote de chasse à 60.

Notre jeune homme, plus jeune que jamais, plus vivant que bien des prétendus vivants, à 80 et quelques années.

Libre, enfin.

Prodigieusement libre.

D’une liberté dont je ne vois pas tant d’autres cas dans les décennies de plomb dont il nous donne, chemin faisant, sa souveraine lecture.

De cet homme, de ce livre, de cette vie exemplaire et exemplairement remémorée, je suis ému de me savoir contemporain.