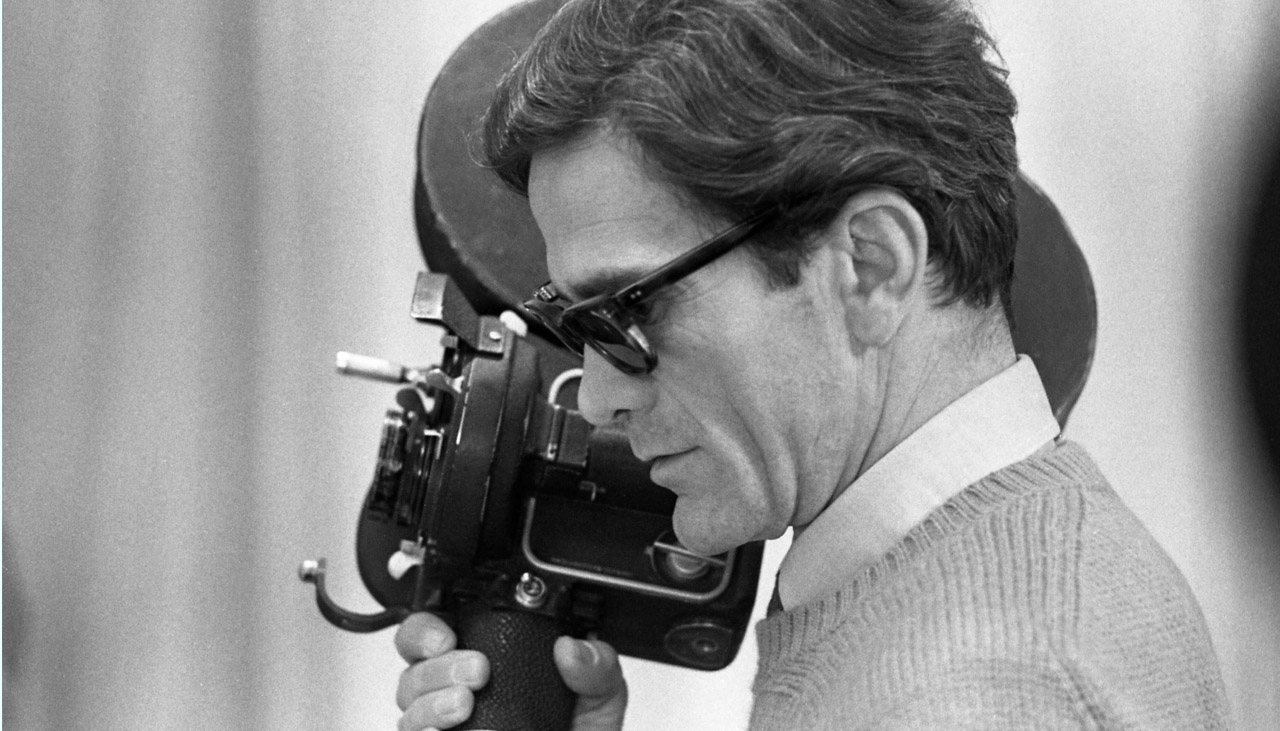

Né en 1922, Carlo Lizzani s’était engagé dans la Résistance en 1943 et avait adhéré dans la foulée au Parti communiste italien. Natif de Rome, c’est dans cette même ville qu’il s’est donné la mort, se défenestrant à 91 ans, en 2013. Historien du cinéma et critique, il a fait partie de cette génération de réalisateurs qui a (re)modelé le cinéma italien d’après-guerre en élaborant les bases du néo-réalisme. Une génération qui a vécu l’avènement du fascisme, la Seconde guerre mondiale, la fin du règne de Mussolini, l’annexion de territoires par Tito, le miracle économique via une industrialisation fulgurante (sans équivalent dans l’histoire occidentale), les luttes sociales et les inégalités territoriales.

En France, la production foisonnante du cinéaste est assez mal connue, si ce n’est pour son film Chronique des pauvres amants (1954). Il jouira malgré tout d’une certaine curiosité notamment en raison d’un western politique, Requiescant (1967), dans lequel il donne le rôle d’un prêtre à… Pier Paolo Pasolini. Mal diffusées, voire invisibles, ses œuvres majeures restent à découvrir, comme San Babila : un crime inutile (1976), dernier volet de sa trilogie milanaise consacrée aux nouvelles criminalités métropolitaines, après Bandits à Milan (1968) et Storie di vita e malavita – Racket della prostituzione minorile (1975).

L’image-vérité

L’une des difficultés à appréhender un film comme San Babila : un crime inutile réside dans les préjugés et les catégorisations habituellement appliquées à la production italienne. La porosité entre cinéma dit d’auteur et cinéma dit populaire ou d’«exploitation» y est si marquée qu’une part importante de la cinématographie italienne a été complètement ignorée, pour ne pas dire méprisée, par la critique éclairée.

Héritier du néo-réalisme, Carlo Lizzani, a connu, comme nombre de ses confrères, des revers dans sa carrière d’un demi-siècle qui l’ont conduit parfois à se consacrer à des sujets moins aboutis ou à subir la censure. Documentariste jusqu’à la fin de sa vie, l’homme a toujours été convaincu que le cinéma pouvait avoir comme fonction de recréer/enseigner la réalité sociale en faisant ressortir les injustices et les processus de déshumanisation au sein de la société.

Pour ce faire, son sens de l’image et notamment de la topographie urbaine permet de restituer une réalité crue, sans artifice. Dans Bandits à Milan (1968), Lizzani reconstitue ainsi avec un souci documentaire la poursuite en voiture la plus tragique de l’histoire contemporaine italienne. Celle qui a vu un braquage «révolutionnaire» commis par des émules de Ravachol se transformer en bain de sang. Intéressé par la criminalité urbaine des années 60, Lizzani dévore les rubriques judiciaires et y puise de nombreux sujets qu’il portera à l’écran. Luciano Lutring (gangster gracié en France par le président Pompidou) ou la bande de braqueurs anarchistes de Pietro Cavallero l’amènent à penser que, en cette aube des années soixante, le pays est en train de changer. Les faits lui donneront raison.

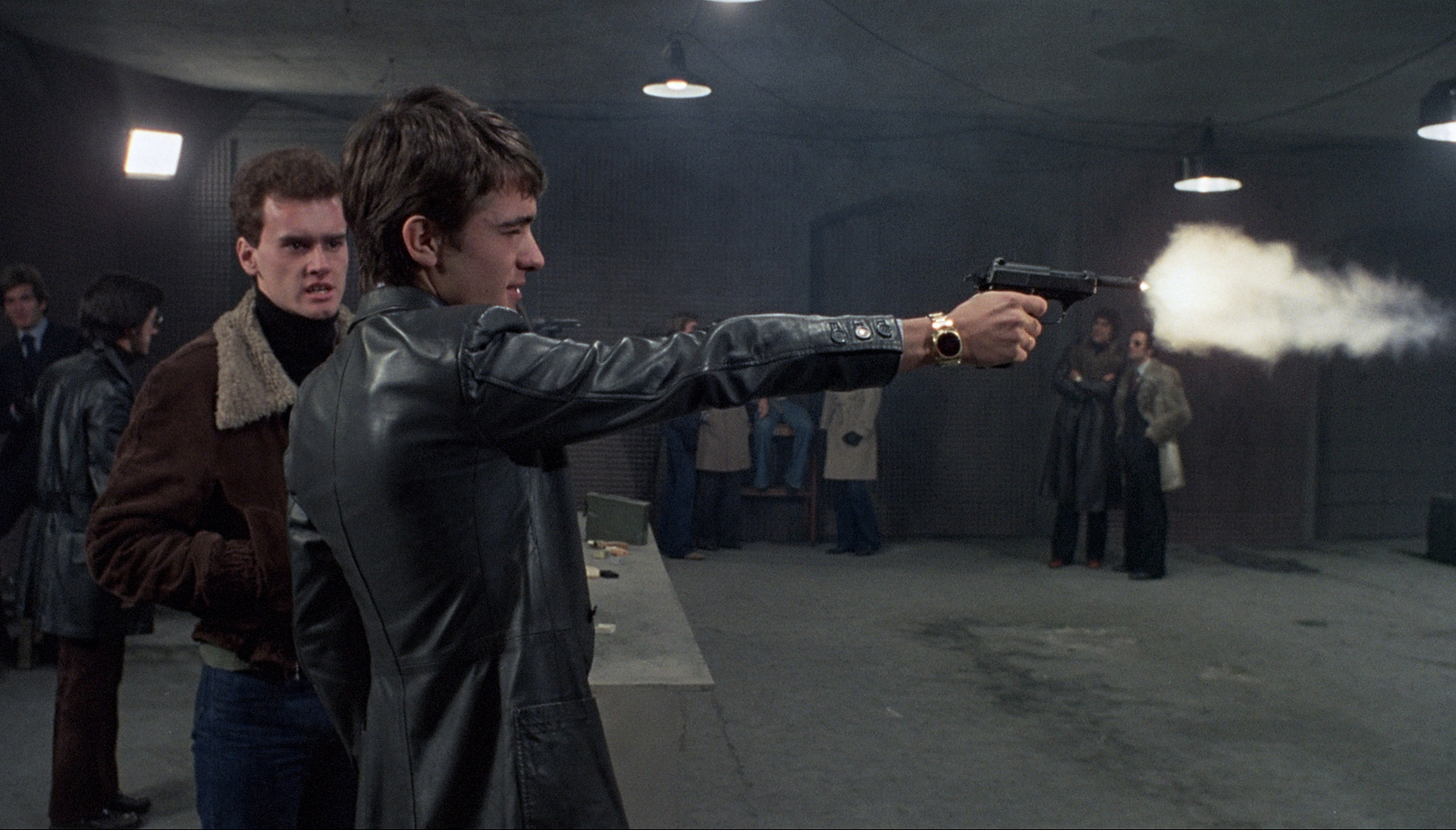

Mêlant prises de vue ajustées avec une caméra mobile portée et images tournées en longue focale, «volées» aux badauds, San Babila : un crime inutile se déploie autour d’une place milanaise laquelle, sans être un bastion noir à proprement parler, était devenue le lieu de rencontres de jeunes néo-fascistes. Inspiré de faits réels, le film raconte comment, tout au long d’une journée de désœuvrement, un groupe d’entre eux multiplie les provocations et les violences gratuites pour finir dans un basculement tragique. Tourné sur les lieux dont il est question, le film mêle la réalité captée (une authentique manifestation syndicale filmée en direct) et la fiction d’une froideur clinique (un défilé de jeunes fascistes sous les yeux médusés des passants) avec un zeste de provocation (les gestes obscènes adressés à des passants réellement piégés – et leurs réactions). Le mélange est saisissant d’authenticité car la qualité de l’écriture hisse le film hors du registre de l’«exploitation».

Le cinéaste-anthropologue

Non content d’être un tour de force technique, au niveau du cadrage et du montage, San Babila : un crime inutile fait preuve d’une modernité certaine en refusant le didactisme, très en vogue à l’époque. Le scénario accorde à chaque membre du groupe son individualité. Militant communiste, Carlo Lizzani ne cherche pourtant pas à expliquer au spectateur ce qu’il doit penser mais restitue les trajectoires personnelles dans leur milieu naturel, et ce avec une double obsession : la maîtrise du cadre et une narration dégraissée. Chaque séquence, même tournée dans des conditions qui se rapprocheraient du cinéma-guérilla, inscrit les protagonistes dans leur interaction avec l’environnement. Pour Lizzani, le spectateur ne doit pas être perdu dans le dédale milanais ou capté par la rue, bien au contraire. C’est la raison pour laquelle la scène-clé finale, filmée de nuit autour de la place San Babila, offre un degré de lisibilité à la limite du supportable. Ce n’est pas tant la violence graphique qui prime que l’intentionnalité radicale exprimée par les acteurs, qui dans leur quasi-totalité ne sont pas des comédiens professionnels.

Le lent glissement vers une violence imprescriptible, rythmé par la partition grinçante signée rien moins que d’Ennio Morricone, est méritoire dans la mesure où le film s’adresse à une société italienne qui ne comprend pas toujours la confluence de multiples radicalités antisociales. Ainsi, alors que les jeunes «noirs» de bonne famille s’exercent au tir avec des pistolets semi-automatiques P38, l’ironie du destin voudra que ces mêmes P38 se retrouvent, quelques mois après la sortie du film, dans les mains des autonomes «rouges» les plus enragés du mouvement de 1977.

Et puis il y a cette scène qui fait écho étrangement à notre actualité récente. Au cours d’une accalmie, l’un des jeunes fascistes énumère avec calme et détermination les caractéristiques de la société dans laquelle il veut vivre. Ce qu’il expose se retrouvera, le contexte religieux en moins, dans le projet totalitaire de l’organisation «État islamique» : une adhésion pleine et entière à un modèle politique et social antidémocratique, celui qui asservit l’autre, bannit la liberté de conscience et érige la soumission au rang de principe indépassable.

San Babila, un crime inutile, en DVD & Blu-ray. Ed. Le Chat qui Fume.

Stéphane Lacombe est le directeur adjoint chargé du pôle prévention de l’Association française des Victimes du Terrorisme (AFVT).

Je peux comprendre que, victime d’un dénigrement inconséquent, l’on ne puisse plus appréhender la critique à visées constructives que toutes épines dehors. Pardon, alors, si j’ai manqué à mes devoirs les plus élémentaires de chasseur de malentendus, mais ces vautours qui réussirent à me mettre dans tous mes états n’étaient aucunement des charognards d’État. Et si je me risquai à interpeller le politique en ce qui concerne des questions dont les partis populistes estiment que ce dernier n’exerce plus aucune espèce d’emprise sur elles, ce ne fut jamais par défiance envers l’Exécutif, mais au contraire, parce que l’actuel gouvernement assume pleinement son soutien au système libéral et que cette position inédite lui confère une part de responsabilité qui n’est pas dénuée d’une certaine dose de pouvoir sur les évolutions dudit système. Nous attendons toujours, depuis le grand discours de Nicolas Sarkozy au grand-mât d’une économie de marché filant la quille en l’air, la résurgente urgence de la moralisation du capitalisme financier. Nous n’y croyions pas trop. Nous nous doutions bien qu’après les avoir sauvées d’un gouffre dans lequel nous redoutions qu’elles nous entraînassent, les banques, et leurs parasites, reprendraient comme si de rien n’était leurs vieux habitus, chose qui n’a pas manqué. Je demande donc à ceux qui s’en croient capables de moraliser, autant que l’enfer le permet, un système ni moral ni immoral, n’étant que le reflet de ceux qui en usent avec ou sans humanité. Je les presse de rappeler aux méchants, et ce jusqu’à ce que ces derniers ne puissent plus les voir en peinture, qu’on ne profite pas du malheur des gens pour les pousser dans les multiples pièges de la vie à crédit, qu’on ne leur dissimule pas des prêts à taux d’intérêt exorbitants pour leur donner l’aspect d’une main tendue sous la surface des eaux noirâtres, qu’on ne se cache pas derrière une société écran pour extorquer vingt euros supplémentaires par mois à des clients octogénaires qui ne pourront pas y faire opposition sans se voir mis en demeure de payer une bonne dizaine de fractions de primes à l’un des plus gros opérateurs de télécommunication français, lequel feint d’ignorer que, derrière la carte Premium irrésiliable apparaissant sur leurs relevés bancaires, c’est vers le sien que se succèdent les prélèvements automatiques. L’enfer est pavé de ces intentions insignifiantes qui n’ont de gai que le slogan. Sous les pavés, la vengeance est une plage qui se boit d’un cul sec.

Que le chef de l’État se rassure! L’élu du grand vainqueur de 2022 se moque bien des damnés de la mer, et ce qu’ils eussent été projetés sur lui avec ou sans progéniture; dans un cas comme dans l’autre, il sait qu’il lui faudra se désembourber tout seul avec l’éclaboussure, d’où cette rustre parure d’insensibilité sur le point de laquelle les sommets enneigés de la hiérarchie publique, le lustre mis à part, n’ont rien à lui envier. Le prochain locataire de l’Élysée aura été logé ou relogé par ce proprio-là. Un proprio qui se sent, qui se sait arnaqué par le personnel impersonnel d’une Agence avec un grand A dont il dépend pour le meilleur et pour le pire. Ce propriétaire d’une société qui, je vous l’accorde, Monsieur le Président, ne devrait pas s’appréhender comme l’État savamment architectonifié qu’elle n’a jamais été, ne sera votre réélecteur qu’à l’expresse condition que vous ne fassiez pas de la saison croisée France-Israël une liaison cosmétique. EM ne sera pérennisé qu’à partir du moment où il aura créé le premier président de la République ipso facto manu militari. Un projet qui, s’il n’a rien d’inconcevable, n’a jamais encore été manufacturé, et pour cause. Le génie de la république tient absolument à préserver la spontanéité de sa génération d’immortels. Il se produira donc chez ceux qui ne l’auront jamais forcé à se reproduire. La France républicaine est cette machine dont le sacré caractère a quelque chose de saint dépassant les clivages cultuels. Un certain regard sur l’homme, sur la condition qu’il a en partage, sur la puissante volonté de sa raison circulaire à s’épancher sous l’angle rectiligne de son hypostase. L’Europe est un continent vieillissant, aux quatre coins duquel le rebut du quatrième âge est une cible de choix pour les vautours de l’économie numérique. Le défaut de compassion que j’évoquais plus haut commence ici, où la précarité atteint son comble, où le déclin ne peut plus compter sur l’issue heureuse d’une requalification et d’une reprise en main. La proie idéale que constitue cette ménagère à la mémoire défaillante, ne peut pas toujours s’appuyer sur une épaule solide, et quand bien même le pourrait-elle après une vie entière tournée vers l’Autre à se forger un destin sublimé, le harcèlement dont elle ferait l’objet de la part des services vampiristes n’en serait pas moins l’un des sujets les plus sensibles auxquels auront affaire, dans les années qui viennent, tous les réformateurs, j’allais dire les sauveurs du système libéral, autrement dit, des libertés individuelles y afférentes sans lesquelles, par ailleurs, il n’est pas de droit fondamental qui tienne. La globalisation heureuse ne se contentera pas de partager les fruits de l’expérience de quelques-uns avec les citoyens de la totalité des mondes, égaux en droit — ce qu’il ne faudrait jamais taire — sans pour autant qu’ils le soient en travers, — idem. Parce qu’un système défectueux n’est pas un produit. Qu’il ne se consomme pas jusqu’à l’empoisonnement. Qu’il ne s’adopte pas avant que sa gestation ne se fût pleinement accomplie, avant que sa mise à feu n’ait pu être judicieusement ordonnée. Poursuivons la tâche de notre génération à l’intérieur de la coquille du prochain monde. Il y a encore beaucoup à faire avant qu’il ne soit temps pour nous de fissurer la coquille du système de libération universelle des énergies. Que ce beau rêve d’envol globalisé ne se transforme pas, par goût du moindre effort, en omelette baveuse!

Les gaullistes de droite qui, après cinq ans d’impossible dépassement du sarzkozisme, ont écopé de la défaite de Fillon, doivent rapidement se déskotcher du nocher provisoire de leur destin d’Atrides. Wauquiez n’est ni l’alpha ni l’omega de la droite républicaine. Il n’a jamais été le Vanzetti de Nicolas Sarko lors du braquage de l’UMP. Il n’a toujours pas arraché le flambeau de la candidature à la présidentielle au capitaine du Titanic. Il ne figurait pas parmi les candidats de la téléprimaire de la droite et du centre. L’erreur d’un Xavier Bertrand allergique au ni-ni aura été de mal évaluer son propre poids au sein d’une formation dont nul n’était habilité à contester son aptitude à l’incarner. Un parti politique ne s’étrique sous une spirale de front qu’en raison des marqueurs de traverse qui, à force de mauvais procès, l’ont amputée de la fâcheuse propension qui les caractérise à détecter l’abîme. En fera les frais le sourire pour le moins impensé du clivage gauche/droite. Car les républicains, s’ils n’ont jamais songé à s’anéantir dans Les Républicains en ouverture d’une improbable Rédemption laïque, ne semblent pas vraiment pressés de donner les clés de la globalisation juste aux saboteurs du pluralisme antifasciste. Les leaders de la droite et de la gauche européistes et humanistes, qu’ils gravitent autour de leurs centres ou prennent soin de les contourner, sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la guerre de civilisation qui écrabouille sa fraise électronique contre le tableau de bord des astronautes cloués au sol (que nous sommes), pauvres occis dentaux ventousés au biberon d’une compensation illusoire, terrorisés à l’idée du funeste progrès que font peser sur l’avenir de leurs planètes déshitlérisées — «Pardon?» (frottis binoculaire) — les intégrismes régionaux. Après qu’ils se furent désolés pour s’être trop longuement contemplés, les doublement vaincus se consolèrent en se comparant à un membre de leur propre équipe. Leur révolte a fait pschitt à l’instar de toute fronde et passe, aussi sincère qu’elle fût à ce niveau de responsabilité, pour une enflure d’ego. Il eût été plus judicieux pour un bénéficiaire du front républicain qui avait refusé Matignon par conviction (sic) de mesurer son degré d’incompatibilité avec La République en marche plutôt qu’avec le nouveau chef de sa famille en ruines, et de comprendre que le seul choix qui dorénavant s’imposait à un métacompagnon de la Libération se situerait entre, d’une part, un rehaussement de sa propre ligne au sein d’une histoire gaullienne qui n’était pas moins la sienne que celle de son frère d’armes et, d’autre part, l’abandon d’une position hautement stratégique à un atout charme qui, tardant à se placer là où ses équipiers n’auraient pas dû avoir à solliciter leurs organes visuels pour lui faire une passe décisive, se révélerait déboulonnable à souhait. On ne demande pas l’autorisation avant de prendre ce qui nous revient de droit; ici la souveraineté de la tache de parole s’appuyant sur le nerf de l’êthos poétique. Le paradoxe du sommeil ne trahit que la misère supérieure qu’est l’infamie suprême. Le rêveur éveillé est un cœur imbattable. Il ne parle que le juste.