Plusieurs auteurs ont récemment exprimé dans la presse leur peur de voir l’étrange phénomène des robots sexuels s’étendre. Il y a quelques mois encore, on eût qualifié cette hypothèse de fantastique ; on sait désormais que ces automates seront tout simplement banals dans une décennie.

Les faits sont là : quatre entreprises ont déjà commencé à commercialiser de tels jouets, pour des prix allant aujourd’hui de 5 000 à 15 000 dollars. La Foundation for Responsible Robotics, institut de recherche mobilisant les humanités pour mieux répondre aux défis de la technologie – et comptant parmi ses membres exécutifs des personnalités aussi diverses que le champion d’échecs Gary Kasparov, la journaliste française Laure Belot, l’ingénieur italien Gianmarco Veruggio, Noel Sharkey, informaticien britannique et spécialiste de l’intelligence artificielle, les Américains Wendell Wallach, philosophe, et Susanne Beck, juriste – a publié le mois dernier un rapport assez alarmiste sur les possibles dérives de cette industrie émergente. Relayé dans les médias, ce rapport affirme que malgré leur caractère de complète nouveauté, les robots sexuels posent déjà une foule de problèmes moraux et pourraient bien à terme rendre les humains asociaux.

On peut imaginer les questions qui d’emblée se posent. Est-il immoral par exemple, ou bien moralement neutre, de commercialiser des robots confectionnés à l’effigie de fillettes, ainsi utilisables par des pédophiles qui n’oseraient passer à l’acte avec des enfants de chair et d’os ? C’est ce que propose un fabricant japonais se présentant lui-même comme artiste et pédophile, et que ses propres sex dolls, façonnées à son goût pervers, auraient empêché de violer de vrais enfants dans le passé. Est-il par ailleurs indifférent, dangereux, souhaitable de canaliser par de semblables objets les pulsions meurtrières ? Après tout, il est possible d’imaginer des robots que leurs propriétaires tortureraient, «tueraient» à leur guise. Plus fondamentalement, se pose la question du viol puisque certains de ces robots pourraient aussi être programmés pour refuser les avances du propriétaire, ainsi encouragé à «forcer» sa chose : doit-on voir là une manière de catharsis, une opportunité nouvelle dans la lutte contre les violences sexuelles, ou au contraire un odieux blanc-seing offert à ceux qui voudraient donner libre cours à leurs pulsions les plus brutales ? Pis même, de cette banalisation de la violence factice, ne pourrait-il pas surgir (c’est ce dont on accuse parfois les jeux vidéo), une explosion de la violence réelle dont le désir serait ainsi, quotidiennement, instillé dans les esprits ? La vertu sociale et politique des robots sexuels reste en tout cas à démontrer.

On a d’ailleurs aussi relevé que, sans aller jusqu’à la violence en tant que telle, ces robots, tous des «femmes» et conçus selon un modèle extrêmement stéréotypé, contribueraient à une objectivation également extrême du corps féminin. C’est d’ailleurs le principal argument lu contre eux dans la presse anglo-saxonne et il est évidemment valable : à terme, les femmes se verraient reprocher de ne pas posséder la «perfection» des androïdes, de même qu’aujourd’hui, leur peu de ressemblance aux actrices d’Hollywood, aux top-models et aux stars du X provoque l’amertume de mâles ne sachant plus ni l’amour ni la beauté.

Et pourtant, pour grave que soit cette objectivation d’une part, pour hideuse d’autre part que soit l’hypothèse d’une pédophilie institutionnalisée plutôt que réprimée, ou même d’instincts criminels tolérés, exposés comme n’importe quelle passion plutôt que soignés ou sublimés, il reste à mes yeux qu’on manque l’essentiel du problème en ne parlant que de ces deux types de dangers.

Car même si l’usage de tels robots était uniquement paisible et ludique, même si les robots-fillettes ou les robots-prêts-à-violer étaient interdits, même si, pour plaire à la critique féministe, on se mettait à confectionner des femmes électroniques non-épilées, obèses ou correspondant aux critères de la sexualité lesbienne, même si, enfin, des robots masculins, stéréotypés ou non, étaient également fabriqués en grand nombre et accessibles à toutes et tous, nous aurions à nous inquiéter. C’est qu’on a tort, me semble-t-il, de réduire ce problème moral à une question légale ou à celle de l’oppression féminine.

Le rapport de la Foundation for Responsible Robotics insiste en partie sur le risque d’isolement de ceux qui choisiraient la compagnie de robots en lieu et place de celle d’êtres humains. Leur empathie, leur capacité à développer des relations intimes s’en ressentiraient. J’aimerais aller plus loin : je crois que c’est le sens même de ce qu’est le sexe, que ces automates achèveraient de nous faire perdre ; je crois aussi qu’une urgence absolue serait pour nous de comprendre comment on en est arrivé là.

Le Telegraph publiait récemment un article sur la question où les propos d’une psychologue sinon bienveillante, du moins neutre, ont attiré mon attention. Celle-ci affirme en effet que lorsque les robots sexuels seront devenus normaux, ils ne remplaceront pas la sexualité animale ou conjugale mais la complèteront : avec eux, nous aurons des rapports sexuels banals, et des moments uniques avec nos aimés, nos compagnons de chair et de sang. Si cette perspective peut en satisfaire, j’imagine qu’elle ne peut qu’épouvanter ceux qui comprennent encore combien des relations humaines riches sont aussi faites de cette quotidienneté que l’on voudrait confier aux machines, combien, en un mot, il faut déjà être un peu robot soi-même pour croire de tels moments, uniques, sublimes, possibles sans les temps morts de l’humble vie à deux. Que ce raisonnement soit même plausible indique que nos relations sont bien malades.

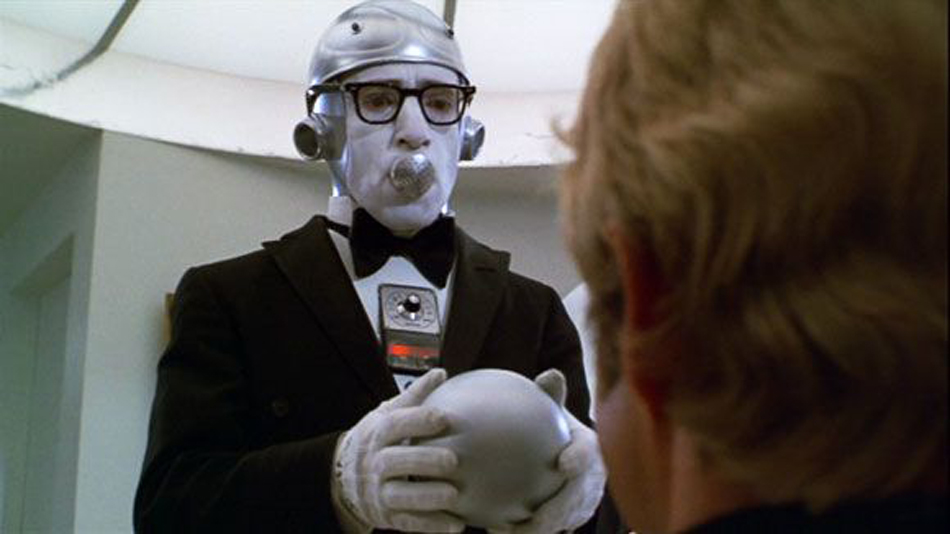

Au fond, comme dans tout scénario de science-fiction, la question, la vraie, est celle de notre humanité. Si nous étions tous dressés à faire le bien et qu’aucun crime ne pouvait ainsi être commis, nous ne connaîtrions pas le bien authentique, le bien humain. Nous serions, précisément, des robots. C’est à mon sens ce que dénonçait Orange mécanique : loin de se livrer à une apologie de la violence, Burgess et Kubrick ont voulu nous signifier qu’une fois réduit au rang d’automate incapable de pécher, de violer, de tuer, Alex n’était plus humain. Le tort qui lui est ainsi causé est pire que celui qu’il a pu causer aux autres, pire même que si l’Etat avait tout simplement décidé de le mettre à mort ou de l’enfermer jusqu’à la fin de ses jours. C’est aussi ce qu’exprime, à sa manière, le Sauvage du Meilleur des mondes : il préfère la souffrance et la poésie, qui en est inséparable, le mal donc, avec la possibilité de la rédemption – à une société aseptisée, où Shakespeare serait devenu inutile. La première situation, pour douloureuse qu’elle soit, est encore humaine. La seconde ne l’est plus car être homme, c’est être libre, et même libre de faire le mal. Cette liberté de se fourvoyer, une fois surmontée, produit ce que l’on nomme rédemption, c’est-à-dire un bien intense et complet, pleinement humain.

De même, la jouissance sexuelle, considérée comme sacrée depuis l’âge des cavernes, redoutable à ce titre – ou awesome comme dit l’anglais –, ne saurait se réduire à un spasme électrique après tout bien facilement obtenu par d’autres moyens que celui du rapport sexuel. Son importance si cruciale aux niveaux psychologique et métaphysique, et, plus simplement, son intensité physique, sont proportionnées à la possibilité du refus émis par l’être désiré, lui-même renvoyant en dernier recours à un danger : faire l’amour, c’est être en rapport avec l’Autre, c’est se risquer à plaire et à déplaire, c’est jouir, faire jouir et jouir en retour de la jouissance procurée, c’est gagner un consentement par la persuasion ou connaître le bonheur de s’y agencer naturellement, c’est toucher à l’origine du monde, qui fait forcément peur. D’où aussi les tabous, universels, frappant la sexualité humaine : inceste, menstruation dans les sociétés archaïques, dans l’hindouisme et le judaïsme, ou, de nos jours et en Occident surtout, viol et pédophilie.

Le robot n’ayant pas de conscience, pas de vie dans la mesure où la vie est organique et aléatoire, mais l’«existence» robotique machinale et programmée, il permettrait une sexualité sans séduction ni mystère, débarrassée et de ce risque et de cet effroi. Sans désir non plus puisque désirer jouir d’un corps, c’est toujours aussi, surtout, désirer le désir de ce corps, de cette âme. A supposer qu’on pourrait abolir par le pouvoir de ces machines le viol, la prostitution, la pédophilie – ce qui n’est absolument pas certain – on y perdrait également ce qui jusqu’à présent a toujours constitué la chair. Oui, c’est là le mythe des extraterrestres profanateurs dont la vérité me saute chaque jour aux yeux : plus de haine certes, mais plus d’amour non plus, les deux devenant également inutiles, dans leur parenté même, à une société aseptisée. Pour moi, je préfère un monde où la violence est possible, où parfois même elle s’épanche, où elle est réprimée s’il y a lieu, à un monde où le désir, qui est essentiellement violent, qui peut certes détruire autant que féconder, serait inconnu. Je préfère en un mot être une bête ou un sauvage qu’une machine.

La racine de la dérive qui nous fera bientôt admettre comme normaux les androïdes sexuels me semble résider dans l’anthropologie matérialiste née au XVIIIe siècle, laquelle, prolongeant Descartes et jouant sa métaphysique contre elle-même, tient déjà que nous serions des machines très sophistiquées, effaçant par là toute distinction entre l’organique et le mécanique. Le médecin et libertin La Mettrie est resté célèbre pour son livre sur L’Homme Machine, dont le titre même désigne assez bien le danger que recélait la philosophie de Descartes : il n’y avait évidemment qu’un pas du refus de ce dernier de voir de l’âme chez l’animal pensé comme machine élaborée (un comble si l’on songe au sens de ce mot, animal) à la réduction de l’homme lui-même au mécanique.

Dans un passionnant essai publié par la revue en ligne australienne Aeon, le psychologue américain Robert Epstein dénonçait récemment, appliquée au cerveau, la forme contemporaine de cette vision : notre cerveau serait un ordinateur. Epstein montre avec brio que nous n’avons guère plus là qu’une métaphore, scientiste, de la conscience humaine, en aucun cas une connaissance adéquate de son essence. Il est vrai cependant que pour ceux qui tirent toutes les conséquences de cette métaphore informatique, un robot très perfectionné pourrait ne pas être foncièrement différent d’un être humain : ainsi, le sexe robotique commencerait de façon machinale mais, croient-ils sans doute, finirait par ne plus se distinguer de la sexualité animale et humaine – dans la mesure même où il faudrait d’abord admettre que la sexualité animale est essentiellement mécanique. C’est de toutes nos forces que nous devons récuser cette effroyable doctrine.

A la vérité, l’industrie de la communication ne nous y aide pas. En un sens, oui, nous sommes bel et bien en train de nous transformer en robots. Dans un article alarmiste publié dans The Atlantic et portant sur les conséquences des réseaux sociaux et des smartphones sur la jeunesse américaine, l’éducatrice Jean Twenge écrit, désabusée : «In the next decade, we may see more adults who know just the right emoji for a situation, but not the right facial expression.» La jeunesse née sous le règne de ces machines sans avoir appris à les dominer éprouverait très durement la solitude et l’ennui. Jamais, affirme Twenge statistiques à l’appui, on n’a vu une génération à ce point malheureuse, esseulée, sédentaire et ignorant même cette attirance pour le nomadisme qui caractérisa nombre de baby-boomers, à ce point privée de relations humaines riches et épanouissantes. Précisons que la sédentarité de l’adolescent des suburbs n’a pas grand rapport avec les saines racines de qui sait d’où il vient – et qui, le moment venu, sait dialoguer avec l’autre, d’où qu’il vienne… Nous assistons en somme à une déshumanisation à très grande échelle, consentie et même réclamée par ses victimes.

Le puritanisme américain, sempiternellement réincarné, trouve là son compte. La peur du sexe, la défiance vis-à-vis du désir, destructeur, je l’ai dit, autant que fécondant, a de tout temps nourri cette humeur-là. Lorsque l’élite vivait encore sous l’emprise religieuse, elle adoptait l’austère rhétorique calviniste. «J’y pense comme on pense à quelque chose qu’on déteste», fait dire au sujet de la «fornication» Julien Green au héros de Moïra, un protestant fondamentaliste. Ces croyances, naguère aussi présentes chez les riches et dans les milieux éduqués, ont été refoulées, elles sont désormais l’apanage des classes pauvres et des incultes. L’élite des campus continue cependant de livrer bataille au désir sexuel, d’une autre manière, sans exprimer sa haine avec autant de franchise, et sans s’intéresser aux vieilles et hypocrites notions d’honneur et de vertu, qu’elle a remplacées par d’autres valeurs, non moins hypocrites et oppressives. On en est venu, au nom du féminisme, à criminaliser toute forme de séduction, on censure les poèmes écrits du point de vue masculin, forcément objectivant, on interdit même aux jeunes hommes de regarder les femmes car un regard prolongé pourrait s’apparenter à du harcèlement sexuel. Je parle d’expérience : ces billevesées sont imposées aux étudiants comme aux professeurs, sans d’ailleurs que le douloureux problème du viol y ait trouvé une quelconque résolution.

Cette terreur gagnant l’ensemble de l’élite, les milieux d’entreprise, la bourgeoisie financière aussi bien que commerciale ou industrielle, quiconque enfin a pu mettre les pieds à l’université, on ne s’étonnera pas que la séduction à l’ancienne, faite aussi d’ambiguïté, que la passion même, appartiennent désormais au passé de ce pays, à l’âge d’or d’Hollywood et à la littérature. Les jeunes Américains ne cherchent plus l’amour mais «un partenaire», et l’on en est presque arrivé à devoir signer un contrat avant chaque rapport sexuel. De là ce primat masturbatoire que j’ai dénoncé dans Talisman sur ton cœur, qui a remplacé l’ancien déshonneur associé à cette pratique, mais sans qu’un équilibre soit trouvé : nombre de jeunes préfèrent se masturber qu’aimer réellement, et si la société ne les réprouve plus ou les encourage même, c’est que l’amour physique, le plaisir partagé avec ce qu’il implique de jeu et de rapport de force, est désormais mal vu.

De là aussi Tinder : dans cet endroit virtuel, chacun sait ce qu’on attend de lui et pourquoi il «est venu» ; la dangereuse ambiguïté des bars, de la rue, des bibliothèques ou des salles de concert est évacuée. Aussi, si la critique féministe des robots sexuels manque à mon avis, malgré le bien-fondé de certaines de ses remarques, l’essentiel du problème, ne peut-on pas dire que c’est parce qu’elle est partie prenante d’un phénomène plus large et dont découle le cauchemar androïde ?

Laura Kipnis, essayiste et universitaire à l’Université de Northwestern, David Halperin, historien et philosophe, l’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Foucault, sont parmi ceux qui dénoncent aujourd’hui ce désastre où nous sommes en train de sombrer. Kipnis, elle-même féministe, a été censurée, expulsée de Berkeley pour avoir su désigner la paranoïa de certaines de ses congénères. Halperin évoque dans un livre récent les nouvelles formes d’intolérance sexuelle, largement relayées par les milieux libéraux, et non seulement, comme jadis, par les plus conservateurs. Deux exemples qui me viennent à l’esprit, parce qu’ils sont en rapport direct avec notre sujet, sont celui des infirmes et celui des vieux (que je me refuse à appeler «personnes âgées» comme si la vieillesse était un opprobre) : les défenseurs des robots sexuels affirment que ces derniers seront un recours pratique pour les deux catégories humaines que je viens de mentionner, habituellement vouées à la chasteté. Mais n’y a-t-il personne pour déplorer le dégoût qu’inspire aux bonnes âmes l’idée de ces sexualités «marginales» ?

Lorsque la Révolution sexuelle, au lieu de continuer à se laisser inspirer par les artistes, en est venue à substituer le langage médical à la poésie, la «science» au délire, peut-être a-t-elle du même coup occasionné une catastrophe dont nous paierons un jour, si ça n’est déjà le cas, les conséquences. Entre le non-dit des sociétés archaïques et la banalisation anatomique, ses enfants ont choisi la seconde : des mères parlent à leurs gamins de «pénis» comme si aucun autre mot ne pouvait désigner, plus humainement, cet organe. Un choix au moins aussi castrateur que celui du silence puritain.

C’est ainsi qu’au désir fut substitué le besoin, à la liberté d’aimer les droits sexuels. Je tiens qu’il n’est ni besoins ni droits sexuels, un instinct sans doute, un désir certainement, agencement cosmique et force d’exister. C’est à cette vérité toute simple, celle des poètes et des mystiques, qu’il nous faut revenir si nous ne voulons pas bientôt voir une humanité robotisée, castrée, s’enfermer entre les parois invisibles d’un gigantesque safe space.