L’analyse de texte est un sport de combat, dont le texte sort toujours vainqueur. Le bon texte. Ce qu’il y a de jouissif à analyser un mauvais texte, Laurent Nunez nous le montre également dans son brillant essai L’Énigme des premières phrases. Mais en premier lieu, c’est sur des chefs-d’œuvre qu’il se penche, sans prendre grand risque, pourrait-on penser. Eh bien, c’est tout le contraire : en décortiquant les incipit de L’Étranger, Zazie dans le métro, Bouvard et Pécuchet ou À la recherche du temps perdu, entre autres, Nunez ouvre tout un monde de lecture et de sensibilité, de compréhension et d’intuition. Ce que l’analyse de texte, mot par mot, peut avoir de fastidieux – tout étudiant en littérature est passé par cet exercice convenu – est transmuté par Nunez de façon érudite, malicieuse et magique, en exercice jubilatoire. Oui, magique. Imaginez que l’on vous explique un tableau, Le Verrou de Fragonard, par exemple, en se focalisant uniquement sur le drapé du creux de l’oreiller, et que l’on vous démontre, preuve de l’oreiller à l’appui, que ce que vous voyez n’est pas ce que vous aviez compris – vous pensiez la scène libertine, on vous démontre un viol[1]. A partir des premières phrases de textes célèbres, Laurent Nunez remet de la perspective là où le lecteur lit, en général, à plat.

Prenons Andromaque de Racine, chapitre inaugural de L’Énigme des premières phrases après l’introduction. Les deux premiers vers de la tragédie, donc :

«Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle,

Ma fortune va prendre une face nouvelle»

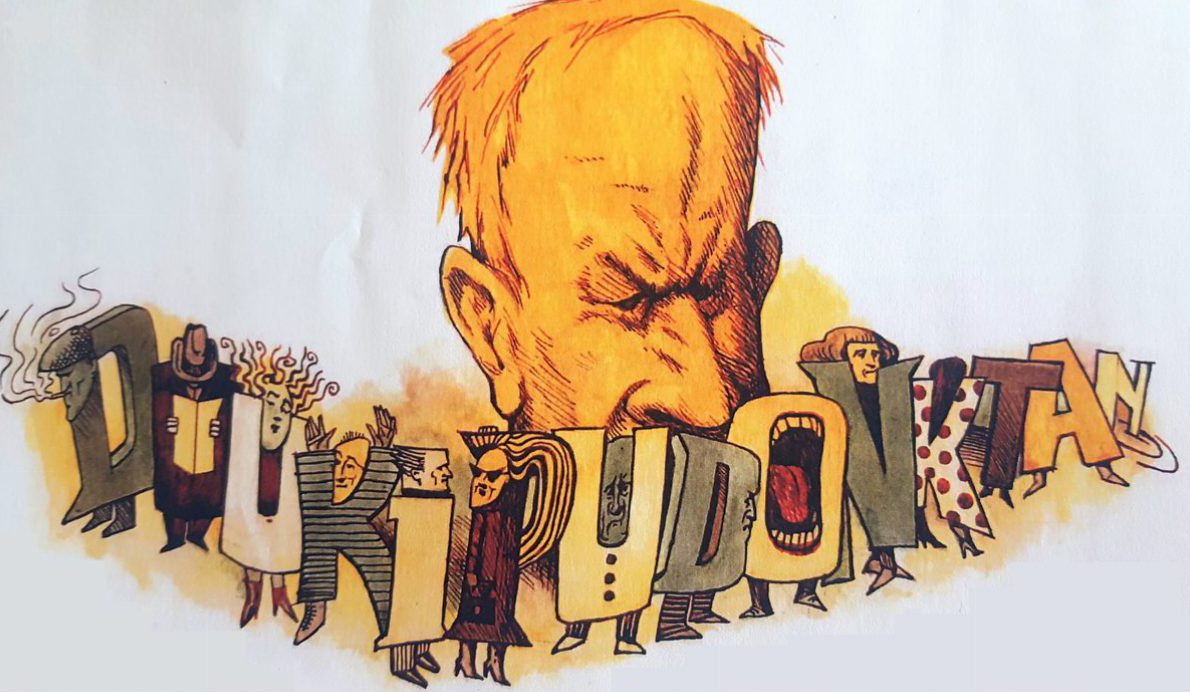

Oreste et Pylade se croisent par hasard, tout le monde s’en souvient, tout le monde a étudié ça au moins une fois dans sa vie. La scène d’exposition, et tout son tralala. Et tout à coup, en lisant l’analyse mot à mot que fait Laurent Nunez de ces deux vers rebattus, on se rend compte qu’on avait tout faux, ou à peu près. D’ailleurs, Nunez nous le dit : «Prenons notre temps, tout est faux.» Fausse l’interprétation rapide que nous avions de ces deux vers, et biaisé le discours d’Oreste. Je ne donnerai pas ici l’analyse entière des deux vers, bien évidemment. Passons sur le «Oui», notons que «puisque» n’est pas l’équivalent de «parce que», sursautons à l’arrivée de la césure qui désunit le verbe «retrouve» du mot «ami» (ce qui fait douter de cette amitié…) et venons-en directement à cette évidence que nous n’avions jamais notée – et que nos professeurs avaient passée sous silence : «si fidèle» ne veut rien dire. On est fidèle ou on ne l’est pas. Et puis, si l’ami était «si» fidèle que ça, on ne le croiserait pas par hasard, comme ça, après des mois de séparation. Voilà la méthode Nunez : trouver dans les débuts du texte l’explication du texte entier. Le creux de l’oreiller de Fragonard. La folie d’Oreste est déjà contenue dans ces deux vers, et sans doute bien antérieure à son retour au palais de Pyrrhus. Dès ses premiers mots, et nous ne l’avions ni vu ni entendu, Oreste déclame ce qu’il est. Ce chapitre inaugural est d’ailleurs sous-titré Requiem pour un con.

Tous les chapitres de l’essai sont bâtis sur la même trame : titre de l’œuvre, auteur. Puis un sous-titre tiré d’une chanson contemporaine – Petite Marie, Y a le printemps qui chante, Le Chien dans la vitrine, La Nuit je mens, entre autres. Ensuite, les premières phrases, ou premiers vers, du texte envisagé, et une injonction aux lecteurs qui anticipe sur l’analyse et la porte déjà en germe. Cette injonction est un clin d’œil, un signe complice. Pour le chapitre consacré au Salut de Mallarmé, «Prenons notre temps, nous sommes entre amis» ; pour celui sur Proust, «Prenons notre temps, il n’est pas si tard» ; pour L’Étranger, «prenons notre temps, il est trop tard». Cet art de prendre son temps, de s’arrêter sur les premières phrases plutôt que de courir au-devant du texte, est une manière de structurer l’essai, et de le définir : on lit toujours trop vite. Laurent Nunez nous retient, et s’agissant des œuvres les plus fameuses dont il analyse les incipit, il nous force à comprendre, à entendre, que lire c’est relire. Qu’une fois la dernière page tournée, on n’en a pas fini avec ce que l’on vient de lire. Qu’il convient de reprendre au début, au tout début, les justes premiers mots : tout était là. Que même si nous pensons connaître le texte par cœur – La Servante au grand cœur de Baudelaire, par exemple – il nous résiste encore. «Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs» cache et dévoile à la fois les rapports du poète et de sa mère.

Pour déployer ainsi un texte entier à partir de son incipit, ou une œuvre entière à partir des débuts d’un pan de l’œuvre, il faut être ferré à glace. Ce qui ne signifie par forcément être spécialiste de l’œuvre ou du texte en question, même si cela ne peut pas nuire. Il faut être capable de focaliser et d’amplifier, de sauter par-dessus les attendus en s’interdisant de brûler les étapes, de fuir l’ellipse ou, mieux encore, de l’apprivoiser. Parce qu’à se pencher si près du gouffre de l’interprétation, et qui plus est comme sous la coupe d’un microscope, l’équilibre est de rigueur[2][3]. C’est cet équilibre qu’atteint, et tient, Laurent Nunez. Ses démonstrations sont amicalement didactiques en ce sens qu’elles prennent le lecteur par la main à la fois pour l’empêcher de tomber dans le gouffre et l’obliger à regarder plus loin que le bout de ses lunettes, réelles ou métaphoriques. Lire, c’est aussi s’envoler. Et l’on ne s’envole jamais autrement, et jamais aussi loin, qu’en se colletant au texte et en le faisant parler.

On peut se colleter aussi aux premières phrases de mauvais textes. C’est ce que fait Laurent Nunez, par deux fois, dans ce qu’il intitule des «interludes». Comme une pause, un soupir. L’exercice est alors autrement jouissif : démontrer qu’un texte ne vaut rien, ou pas grand-chose, et donner à son analyse une structure parfaitement parallèle. «Voilà, c’est tout. Je crois que c’est tout ce qu’on peut dire sur cette première phrase de…» François Coppée et Ernest Pérochon sont rhabillés pour l’hiver, renvoyés à leur hiver littéraire. Ils n’ont pas passé l’épreuve des premières phrases. Ces interludes ne sont pas que des récréations. A creuser aussi loin dans les premières phrases de grands textes, on pourrait croire que tout texte est grand, et que l’analyse prime sur la valeur de l’écrivain. Ces interludes remettent les choses à leur place : on est en littérature, ou on n’y est pas. On peut s’amuser à gloser sur tel ou tel début de roman, mais il arrive un moment où le texte cède, et montre son squelette décharné. Les bons textes sont ceux qui résistent, qui conservent intacte leur chair vive après analyse.

L’essai de Laurent Nunez est brillant, mais pas seulement. Il remet le lecteur face à sa lecture, et le critique face à son analyse. Nunez ne se veut pas péremptoire. Dans le chapitre consacré à Marguerite Duras – Le Ravissement de Lol V. Stein, incipit : «Lol V. Stein est née ici, à S. Tahla, et elle y a vécu une grande partie de sa jeunesse» – il avance l’hypothèse que S. Thala renvoie à Thalassa, et que Lol V. Stein est celle qui ne voit jamais la mer. Son hypothèse relève de l’ordre du sensible littéraire, qui est l’autre nom de l’intuition. Lol V. Stein devient la sirène, ou la noyée, en pleine terre. L’essai de Laurent Nunez est aussi bâti de telle sorte qu’il renferme en lui-même – et s’ouvre sur – l’énigme de sa propre première phrase. Regardons les premiers mots de l’introduction de l’essai, intitulée A l’origine : «Vers quel visage avez-vous souri pour la première fois ?» Que se cache-t-il derrière l’allitération en v, et ce «vous» qui n’est ensuite jamais repris, qui se transforme en «nous» dans les injonctions de chaque chapitre, rassemblant dans un même mouvement le lecteur et l’essayiste ? Pourquoi Nunez s’extrait-il de la première phrase de son essai, alors qu’il réapparaît dans chaque chapitre, y compris sous la forme du «je» dans les interludes consacrés aux mauvais romans ? Voilà qui interroge et ouvre à interprétation… Voilà, plus vraisemblablement, un clin d’œil au lecteur attentif : puisque nous avons appris, tout au long des chapitres, à revenir aux premières phrases une fois le livre achevé, nous faisons de même avec le livre de Nunez, et nous nous retrouvons face à une énigme à déchiffrer.

[1] Voir l’analyse de ce tableau dans l’excellentissime série Palettes.

[2] Les séminaires de Yann Moix sont à cet égard assez proches de l’essai de Laurent Nunez. Moix déclare, en introduction à son séminaire sur Aragon en janvier 2016 : «L’idée c’est de prendre un texte, assez court, et d’aller voir, pendant plusieurs séances, ce qui se passe à l’intérieur. Sur Kafka on avait passé six mois, par exemple, sur la première phrase de La Métamorphose. Ça paraît comme ça un peu exagéré et excessif mais en forant à l’infini dans un texte on arrive toujours à toucher, comme dans un gisement de pétrole… quand on touche le fond d’un texte, on fait jaillir absolument toute l’œuvre d’un auteur à partir d’une simple extraction.»

[3] Je conserve pour ma part le souvenir ébloui d’un cours de fac dispensé par la grande hispaniste Simone Saillard : à partir des deux premiers vers d’un poème de Jorge Luis Borges, elle était parvenue à faire entendre aux petits étudiants que nous étions à l’époque toute l’ambiguïté de l’œuvre de l’écrivain argentin, et plus avant, toute la spécificité de la littérature argentine.