L’exposition monographique dédiée à Frédéric Bazille par le musée Fabre de Montpellier et, cet hiver, par le musée d’Orsay est plus qu’une réhabilitation, c’est une consécration – longtemps attendue. Cela fait déjà plusieurs années que les historiens ont restitué à Bazille sa place dans la genèse de l’impressionnisme : plus qu’un compagnon de route, plus qu’un élément doué mais secondaire, il fut l’un des ferments de la nouvelle esthétique qui se dessinait à Paris dans les années 1860 autour de Monet et Renoir. La présente exposition, la première à lui être consacrée par un de nos musées nationaux, ne rendra certainement pas son nom aussi célèbre que celui des peintres des Nymphéas et du Bal du moulin de la Galette (en art plus qu’ailleurs, les classifications ad hoc, les chronologies organisées autour des noms des grands artistes – les idées reçues en quelque sorte – ont la vie longue). Mais, en permettant à ceux qui iront la voir d’admirer toute l’étendue du talent polymorphe de Bazille, elle consacrera dans leur tête cet artiste au panthéon des grands peintres du XIXe siècle. Ils ne l’oublieront plus.

Si Frédéric Bazille n’avait pas été fauché à vingt-huit ans, en novembre 1870, par la guerre franco-prussienne, nul doute que son patronyme résonnerait aussi fort dans l’esprit du public que ceux de Monet, Degas, Renoir ou Sisley. Car nous avons affaire ici à l’œuvre d’un artiste accompli et d’un talent égal à celui de ses plus célèbres confrères, un artiste dont toutes les œuvres (une soixantaine de peintures, quelques dessins) ont été réalisées entre ses vingt et vingt-huit ans et sont donc des « œuvres de jeunesse ». Si bien des artistes renommés montrent tout leur tempérament et leur maturité stylistique dès leurs jeunes années, il est rare qu’ils fassent preuve d’autant de maîtrise dans la variété des thèmes traités, dans l’intelligence voire l’originalité des compositions, alliant à cela la qualité du coup de pinceau. Chez Bazille, en sept ans à peine d’activité, on voit ce que bien des peintres ne parviennent pas à atteindre en quarante ans de carrière.

Contrairement à Monet et Sisley, principalement paysagistes, contrairement à Renoir, surtout portraitiste, Bazille s’attelle à traiter tout l’éventail des genres de la peinture, avec le souci constant et surprenant de ne jamais être répétitif. Portrait, nature morte, paysage pur, paysage avec figures humaines, nu féminin, nu masculin, scènes du quotidien, vues d’atelier, Bazille est avide de s’attaquer à tout ce que peut offrir la vie moderne pour créer ce que le critique Duranty appela, bien après la mort de l’artiste, la « Nouvelle Peinture ». Parvenir en si peu de temps à apporter du neuf dans chaque domaine est le signe d’un esprit vif, d’un fin observateur doublé d’un homme de grande culture.

Ce goût de la variété fait, effectivement, de Bazille un artiste quelque peu à la marge de l’impressionnisme, principalement associé au paysage, et le rapproche plutôt de Manet et de Courbet, ces grands dissecteurs de la société de leur temps. A sa mère, il écrivit un jour qu’il peignait « l’époque moderne parce que c’est elle que je comprends le mieux, que je trouve plus vivante pour des gens vivants ».

L’exposition, chronologique et thématique, met bien en lumière ce tempérament particulier de Bazille et les caractères propres de sa peinture : outre cet éclectisme des sujets et l’attrait pour les scènes contemporaines, il faut signaler, parmi les traits distinctifs, une tentation académique dans le traitement du corps et l’intégration de la leçon de Courbet puis de Manet. Son intérêt pour le nu et pour la vie moderne découle sans doute de ces deux maîtres.

Fils aîné d’une riche famille protestante montpelliéraine, Frédéric Bazille, né en 1841, est destiné aux études de médecine par son père, agronome et sénateur. La peinture, il la découvre au musée Fabre (qui possède aujourd’hui le plus grand ensemble de ses tableaux, dix-sept pièces) et s’y initie en copiant les maîtres anciens. Il s’y consacre aussi dans l’atelier du sculpteur local Joseph Baussan, où il prend des cours de dessin dès 1859. C’est toutefois dans l’hôtel particulier voisin du sien, celui d’un collectionneur et d’un original nommé Alfred Bruyas, qu’il découvre l’art de son temps. Bruyas possède des Delacroix, des Corot, des Millet et des Rousseau qu’il a rassemblé à Paris. Mais l’homme est avant tout un grand passionné de l’artiste le plus novateur en ces années 1850, Gustave Courbet, dont il fut un mécène actif.

Sans Bruyas et sa collection, rare refuge de peinture neuve hors de Paris, Bazille n’eût peut-être pas développé ce goût fort pour l’esthétique réaliste et pour une touche déliée, vibrante.

En 1862, Bazille, âgé de vingt-et-un ans, franchit le pas et monte à Paris, officiellement pour poursuivre ses études de médecine. Sitôt arrivé, il s’inscrit, parallèlement à un parcours universitaire qui le lasse de plus en plus, dans l’atelier du peintre suisse Charles Gleyre. Il y rencontre Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley. Une forte amitié se noue entre les quatre élèves. Leur terrain de chasse favori se trouve loin des modèles vivants et de l’odeur forte des tubes de peinture des ateliers, en forêt de Fontainebleau, où ils partent peindre sur le motif en 1863, sur les traces des peintres de Barbizon.

L’une des premières salles de l’exposition établit une comparaison éloquente des paysages que peint Bazille à cette époque avec ceux de Monet. Il semble presque plus novateur que son ami parisien dans ses sujets de forêt. Monet choisit toujours le motif construit, la percée dans la forêt, la profondeur d’une rue, c’est-à-dire, de manière classique, des objets déjà répartis qui donnent un point focal à la composition. Chez Bazille, il n’y a pas de motif : ses vues de forêt sont juste un coin de nature pris au hasard qui barre la toile et s’impose par sa désorganisation. Il ne peint que des sous-bois terreux. Sa peinture est crue, il n’aime pas les demi-tons, la couleur vit fort chez lui.

En 1864, Bazille obtient de son père de mettre un terme définitif à ses études afin de se donner pleinement à son destin d’artiste. Grâce aux deniers paternels (de la bande des impressionnistes, Bazille est le seul riche), il occupe six ateliers en l’espace de sept ans dont trois, celui de la rue de Furstenberg, celui de la rue Visconti et celui de la rue La Condamine, sont représentés dans trois tableaux qui comptent parmi les plus célèbres de Bazille. Autant que des autoportraits indirects, en creux selon l’expression consacrée, ils constituent, surtout le dernier, des témoignages poignants et directs sur la vie fraternelle que menaient les peintres d’avant-garde ainsi que sur leurs conditions de travail. Le fortuné Bazille partageait volontiers son lieu d’activité avec ses amis dans le besoin (à qui il achetait même des toiles). Dans l’atelier de la rue Furstenberg, il accueillit Monet, dans celui de la rue Visconti tour à tour Monet et Renoir et dans celui de la rue La Condamine à nouveau Renoir. A l’intérieur de ces pièces mal chauffées aux murs couverts de leurs toiles tout juste séchées, les trois hommes ont peint leurs premiers chefs-d’œuvre, ceux qui ornent aujourd’hui les cimaises des plus grands musées et sont révérés comme de saintes reliques. Il est touchant de les reconnaître là où ils étaient il y a cent-cinquante ans, quand personne ne se souciait vraiment de ces originaux et de leurs tartinages.

Le tableau représentant l’atelier de la rue La Condamine, aux Batignolles, constitue une sorte de testament involontaire sur ces années parisiennes de camaraderie bohême, Bazille le peignant, fatalement, l’année de sa mort à la guerre. On y reconnaît, placées sur les murs et à même le sol, des toiles de Bazille, Monet et de Renoir refusées au Salon. Bazille est au centre de la scène, présentant son dernier tableau à l’assemblée : sa haute figure élancée a été peinte par Manet lui-même, qui se lie d’amitié avec ce grand gaillard maigre, affable, sensible, passionné de musique et de théâtre, un peu rêveur et un peu déprimé.

La personnalité de Bazille est bien connue malgré sa courte vie puisque sa correspondance, en particulier avec ses parents, est intégralement conservée. Ces lettres constituent une source indispensable pour la connaissance de la genèse du mouvement impressionniste et ont été amplement utilisées par les spécialistes pour restituer la chronologie de ces années 1860. Plusieurs de ces missives sont montrées dans les salles et jalonnent utilement le parcours de l’exposition. A propos de Manet, par exemple, il déclarait à Renoir dans une lettre : « Tu comprends, Manet est aussi important pour nous que Cimabue et Giotto pour les Italiens du Quattrocento. Parce que c’est la Renaissance qui est en train de venir. Et il faut que nous en soyons ».

Mais autant qu’avec ses lettres, c’est avec ses tableaux que Bazille documente la vie moderne qu’il est venu goûter à Paris, leur vie moderne de peintres novateurs refusés au Salon, où ils ambitionnent d’exposer leurs toiles mais dont ils sont presque systématiquement écartés. Preuve en sont les trois vues d’atelier susmentionnées. Mais aussi L’ambulance improvisée (1865, musée d’Orsay), ce tableau qui montre Monet alité après qu’il se soit blessé à la jambe à Chailly, en forêt de Fontainebleau, et nous fait entrer mieux qu’aucun texte dans l’intimité de leur amitié.

Trois peintures de trois mains différentes nous permettent de comprendre un peu plus la vie d’atelier partagée : magnifique triptyque que celui composé par le portrait peint par Renoir figurant Bazille au travail sur sa Nature morte au héron, par ce dernier tableau et par Le héron aux ailes déployées de Sisley. Vie commune, mêmes recherches, mêmes modèles. On sait aussi qu’ils se rendaient chez les mêmes fournisseurs pour acheter couleurs et pinceaux, utilisaient les mêmes types de toiles selon les compositions. Ce véritable compagnonnage favorisait l’émulation et l’on remarque que ces trois toiles sont encore très proches par leur style.

Désormais installé à Paris, Bazille retourne chaque été au pays, dans la propriété familiale de Méric, aux portes de Montpellier.

Là-bas, Bazille est, bien avant Signac, Matisse et les Fauves à Saint-Tropez et à Collioure, le premier à expérimenter et à comprendre la forte lumière du Midi, sa terre natale.

Celle franche, blanche, implacable de la Méditerranée qui tour à tour dissout ou assoie mieux les contours. Une lumière solaire, sans ombres froides, sans demi-tons et filets de brume, si loin de ce qui existe à Paris et en Normandie.

Que des couleurs vives devant les remparts d’Aigues-Mortes, où Bazille peignit une poignée de tableaux en 1867 : des bleus chargés toujours clairs, très clairs restituent la torpeur de l’été tandis que l’horizontalité, due au motif, rappelle les déserts et les bords d’oasis incertains des Orientalistes. La touche de Bazille, sans être trop divisée, sait se faire vibrante pour rendre les palpitations et la limpidité de la chaleur. Elle est épaisse, ample, large même mais toujours souple.

Le paysage n’est cependant pas la principale préoccupation de l’artiste. Une recherche fondamentale qui captive le jeune peintre rejoint un défi également relevé par Monet au milieu des années 1860 : peindre des figures de personnages réels, en costume d’époque, dans un paysage exécuté sur le motif et en lumière naturelle.

Manet avait ouvert la voie en 1863 avec Le Déjeuner sur l’herbe mais ce tableau, avec sa nature morte virtuose au premier plan, son nu féminin inexplicable au milieu de ces messieurs habillés et ses réminiscences de la peinture italienne classique, était une œuvre hybride, intellectuellement bien plus ambitieuse qu’une peinture réaliste. Monet, lui, veut coller à ce qu’il voit et à ce qu’il sent : cela donne son monumental Déjeuner sur l’herbe, pour lequel Bazille pose, au printemps 1865. Mais le projet est abandonné en cours de route, en 1866, et Monet met en gage le tableau pour payer son loyer.

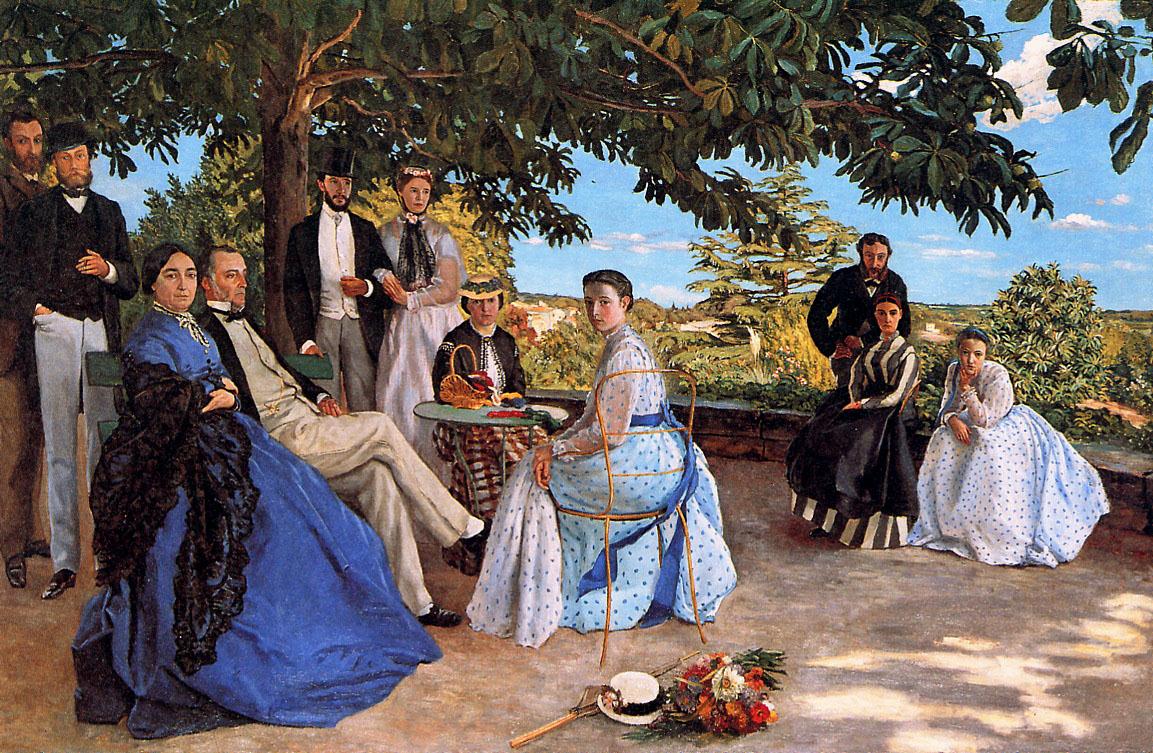

Bazille, lui, profite de la belle-saison dans le sud pour faire poser ses familiers devant la campagne languedocienne. Ces tentatives donnent La robe rose dès 1864 (un an donc avant le Déjeuner de Monet), La terrasse à Méric (1866-1867), refusée au Salon, l’imposante Réunion de famille (1867), son œuvre phare où l’on mesure tout ce que l’artiste doit à Edouard Manet, et Vue de village (1868), au sujet duquel Berthe Morisot écrit en 1869 : « Le grand Bazille a fait une chose que je trouve fort bien : c’est une petite fille en robe très claire, à l’ombre d’un arbre derrière lequel on aperçoit un village. Il y a beaucoup de lumière, de soleil. Il cherche ce que nous avons si souvent cherché, mettre une figure en plein air ; cette fois il me paraît avoir réussi ».

Mais le peintre ne rechigne pas à des exercices plus classiques : le corps humain, Bazille ne l’aime pas qu’en situation, il l’apprécie comme motif en tant que tel, muscles, os et volumes. Friand de tout, peu dogmatique, le Montpelliérain se démarque par son attrait pour le corps et les règles académiques de sa construction. Son Étude de nu de 1864, toute en succession de volumes lancés dans la profondeur et caressés par la lumière, fait preuve d’une solide connaissance de l’anatomie et d’une patte déjà bien personnelle.

Bazille est aussi l’un des seuls, à l’époque des Vénus beurrées de Cabanel, Bouguereau et Baudry, à s’intéresser au nu d’homme mis en condition. Drôles de peintures que Pêcheur à l’épervier (1868) et Scène d’Été (1869) : il y a quelque chose de dérangeant, d’homo-érotique, dans ces figures de mâles musculeux dénudés jouant entre eux en toute insouciance ou pêchant au filet dans les sous-bois de la campagne montpelliéraine. On dirait des modèles d’atelier directement transposés dans la nature. Mais ce n’est pas seulement leur sujet inhabituel qui fait la force étrange et embarrassante de ces toiles : elles doivent aussi ce ferment perturbant à leur coloris cru, sur-éclatant (toujours ces verts et ces bleus vifs, trop vifs). Saturées, quasiment criardes, il émane de leur palette un effet malsain, « insane » aurait dit Huysmans.

Le dernier tableau de Bazille est toutefois le plus déroutant d’un parcours déjà semé d’œuvres les plus diverses. Quasiment inconnu il y a encore quelques années, Ruth et Booz de 1870 a été acheté par le musée Fabre en 2004. Pour le peindre, Bazille a réutilisé une grande toile de 1865-1866, Jeune fille au piano, qu’on pensait perdue avant qu’une récente campagne de radiographie d’une vingtaine de tableaux du Montpelliérain ne révèle sa présence sous-jacente. C’était la première toile que Bazille soumit au Salon, où elle fut refusée.

Ruth et Booz, sous la lune de minuit, est une morsure de vieille fresque, en tons mineurs et ternes admirablement accordés : c’est bien sûr le non finito involontaire du tableau qui procure cette impression. Mais on sent que le peintre, changeant de registre (c’est sa seule peinture d’histoire, inspirée du poème biblique de Victor Hugo), changeait aussi d’approche formelle, c’est-à-dire de style. Finie la couleur pure sortie du tube, finie la spontanéité de la jeunesse et les contrastes violents. Le tableau, pour la première et seule fois chez Bazille, est préparé par plusieurs esquisses dessinées.

On ne saura jamais pourquoi, mais Bazille ressentit le besoin impérieux de tout changer au cours du lourd été de 1870 : peindre ce tableau en effaçant une de ses toiles parisiennes les plus significatives, l’arrêter soudainement, s’engager dans l’armée au grand effarement de ses amis peintres (lui, le bourgeois bohême mélomane !), mourir au front.

Sa mort, au vu de cette étrange peinture inachevée, si loin de tout ce qu’il avait fait jusqu’alors, peut sembler presque désirée – comme si avec cette toile Bazille avait voulu rejeter toute sa carrière de peintre réaliste, faire table rase, avant de rejeter sa propre existence en la mettant à l’épreuve par cet acte fou, gratuit, délibéré qu’a été son engagement militaire.

La seule certitude est que le grand, le maigre Bazille était un esprit insatisfait, si ce n’est tourmenté : l’étendue des genres abordés par sa peinture en est la preuve. Une insatisfaction qui motivait ses recherches picturales et son désir d’expérimenter. Mais, in fine, même son talent multiforme de peintre touche-à-tout n’a pas suffit à le préserver d’un sentiment d’inassouvissement et de non-contentement qui ôta à l’impressionnisme naissant son représentant peut-être le plus original.

Ruth et Booz, éclairée à la lumière des derniers jours de Frédéric Bazille, est sans doute l’une des œuvres les plus émouvantes de l’histoire de la peinture.

Informations pratiques :

Exposition « Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme », Paris, musée d’Orsay, du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017.