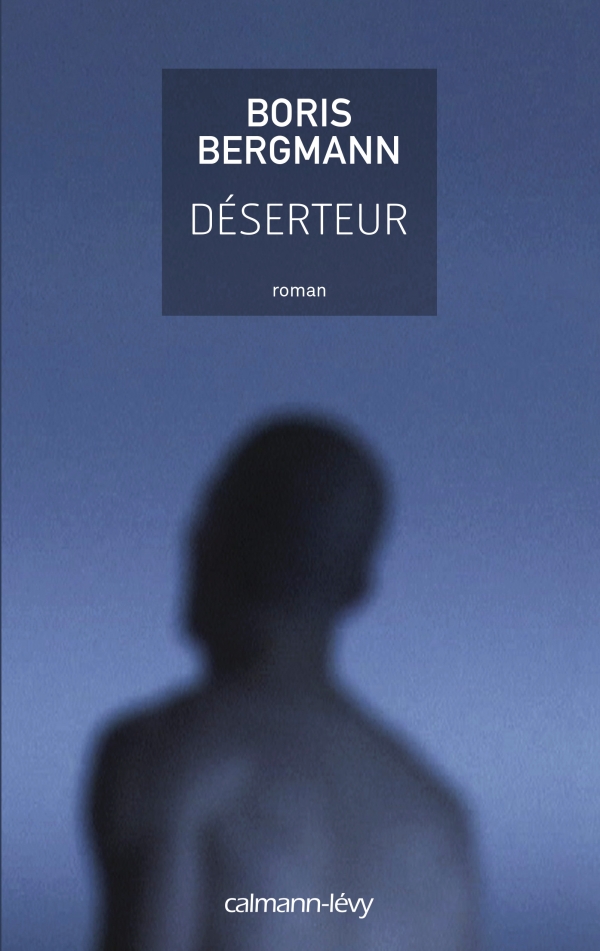

Boris Bergmann, jeune écrivain de 24 ans, publie Déserteur, roman mettant en scène, dans un avenir proche, une France en guerre contre le « Califat ». Pour les soldats qui s’engagent dans le désert, les combats n’ont plus rien d’héroïque : ils sont désormais menés par des drones, à distance, sans perte humaine, et générant des bénéfices économiques, ainsi qu’un sentiment grisant d’irresponsabilité…

Enfermé dans le huis-clos du camp militaire, l’anti-héros, un hacker sans nom, prend la plume pour rédiger un journal intime, tenter de ranimer sa conscience endormie et regagner son identité, coûte que coûte.

Déserteur représente avec poésie et brutalité une forme de guerre désincarnée qui, pourtant, peut frapper alors que l’on se croyait définitivement hors de portée. Comment retrouver la voie de l’engagement lorsque les valeurs s’évaporent et ne font plus rêver personne ?

Pervertissant les codes du journal de guerre, Boris Bergmann interroge notre époque en mal d’idéaux, et fait de la littérature la meilleure réponse aux oiseaux de mauvais augure.

A. P.

Comment est née l’idée de votre nouveau roman, Déserteur ?

Depuis cinq ans, je réfléchissais sur la place de la guerre moderne dans nos vies, à la fois grande absente de notre quotidien, mais omniprésente à la télé, surgissant violemment au coin de nos rues. Au fond, plus qu’un livre sur les hackers ou sur les drones, mon livre se demande comment s’engager aujourd’hui. Mon narrateur, jeune hacker désabusé, est en quête d’un engagement à sa mesure. Au début du livre, c’est un être passif, sans croyance. Il entre en résistance pour suivre une fille plus courageuse que lui, puis dans l’armée française pour se venger de cette même fille qui l’a trompé. Ce revirement va l’emmener au cœur d’un conflit fantôme dans un désert sans nom du Proche Orient. Là-bas, il devra prendre parti — malgré tout, malgré lui. La seule chose qu’il arrivera à trouver, c’est lui-même. Son seul engagement : être lui-même. C’est déjà beaucoup.

Comment y parvient-il ?

Par les mots. L’écriture d’un journal va lui permettre de se trouver, se tenir vertical en lui-même. Écrire va devenir une forme de dissidence. Seul, il évolue au contact de groupes divergents : soldats, terroristes, pilotes de drones ou hacktivists. Chaque groupe use de son engagement pour justifier son action et se déresponsabiliser. Pour l’armée, la foi dans la technologie pardonne tout, pour les terroristes, c’est le nom de dieu, pour les activistes, c’est la défense d’une « bonne cause »… Ils ont tous une bonne raison pour expliquer la bassesse de leur action. Mon narrateur, lui, n’a rien de tout ça. Désengagé de tout, y compris de lui même, il peut s’extirper de l’influence d’autrui et poser un regard critique sur le monde qui l’entoure.

Le livre est découpé en plusieurs parties, dont la principale est le journal que le narrateur écrit lorsqu’il est envoyé sur le front, dans le désert. Pourquoi avoir fait le choix de cette forme ?

Le journal de mon narrateur est la partie la plus importante à mes yeux. Aujourd’hui, la domination que l’on subit tous les jours vient surtout du langage : langage politique, médiatique, celui des grandes entreprises, ou même le code informatique. Tous ces langages nous imposent une vision du monde. Mallarmé l’a bien perçu : il faut « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », les laver de leur usage quotidien. Prendre la plume – ou plutôt le stylo bille – c’est pour mon narrateur une façon de trouver ses mots, son dialecte intime. Donc acquérir la vision du monde qui lui est propre. De cette manière, il peut résister aux mots des autres, aux diktats qu’on veut lui imposer.

Avez-vous mené des recherches sur les drones ou l’usage de la technologie dans la guerre ?

J’ai fait énormément de recherches, notamment sur les drones. La brillante Théorie du drone du philosophe Grégoire Chamayou a été ma bible de chevet. J’ai fait aussi beaucoup de recherches sur les différents types de hackers, qui sont de plus en plus amenés à travailler pour les gouvernements, les entreprises, tout en continuant leurs actions illicites.

Pour les inspirations plus littéraires, il y a toute une tradition du récit de guerre qui me fascine. J’adore Un balcon en forêt de Gracq, qui décrit très bien l’attente et l’inaction inhérentes à la guerre vue de son versant anti-héroïque, et surtout Le Désert des Tartares de Buzzati. Après une période parisienne très dure, où il a du mal à se libérer de son passé, mon narrateur est envoyé sur « le théâtre des opérations » d’un conflit dans le désert. Sur place, alors qu’il s’attend à vivre d’actions héroïques, de grandeurs, il sombre dans l’ennui. On retrouve ce trait dans le livre de Buzzati, où tout n’est qu’attente vaine jusqu’à la folie. Je pense que la littérature a cette force, quand elle parle de la guerre, de montrer sans fard aussi bien la violence absurde que l’héroïsme dégradé. A notre mesure d’homme, la guerre demeure un inassouvissement, une frustration — une peur totale.

Cette mise à distance est symbolisée dans le livre par l’utilisation des drones : il n’y a pas de perte ni d’implication humaine.

C’est une guerre économe et lointaine, présentée comme « sans mort », mais qui revient nous exploser à la figure. Il y a eu récemment un débat sur la question de montrer ou non le visage des terroristes. J’aime beaucoup le terme « spectral » employé par l’écrivain François Meyronnis. On a l’impression de combattre des spectres. Pour moi, les spectres sont multiples, ils ne sont pas que du côté de « l’axe du Mal », comme on veut nous le faire croire. L’ennemi est aussi bien le califat que Wall Street et l’ultralibéralisme généralisé — dans la lutte, il ne faut surtout pas oublier le terroriste en nous, celui qu’on ne veut pas voir. J’ai voulu exprimer cette pensée en prenant l’exemple de la guerre moderne, où l’on combat des spectres à l’aide d’anges de fer sans morale : les drones.

Pourquoi écrire un roman d’anticipation aujourd’hui ?

Nous sommes dans des temps si troublés et sombres, que l’écrivain se doit d’imaginer la suite, qu’elle soit bonne ou mauvaise, lumineuse ou sombre… Je pense que la réflexion au futur est importante – par exemple la place de la technologie qui devient omniprésente, meurtrière dans le livre. Mais en même temps, je ne veux surtout pas faire le donneur de leçon, je ne dis pas « explosez vos smartphones » ! Le lecteur est un peu comme le personnage… C’est à lui de déserter s’il le veut, ou, au contraire, de rester dans l’un des camps admis.

On se rend compte progressivement que, face à l’ennui de la « guerre lente », les soldats en viennent à désirer la mort, se rapprochant finalement du mode de pensée des djihadistes qu’ils sont censés combattre. Pensez-vous que notre société a encore besoin de martyrs, même symboliques ?

Oui. Dans mon récit, l’Etat envoie des soldats sur place pour faire semblant, comme s’il fallait des martyrs de chaque côté. Je vais jusqu’à créer une sorte de jalousie des soldats envers les drones qui combattent à leur place. Dans un monde où tout est virtuel, les valeurs font défaut. Nous n’avons pas encore trouvé d’éthique du virtuel — c’est le grand écueil de cette guerre qui use des avancées les plus technologiques.

Le personnage principal est un hacker. Selon vous, est-ce qu’Internet a un poids politique aujourd’hui ?

Il y a « un poids du like », indéniablement, mais ce « like » paye le prix sa virtualité. Parfois, une pétition sur internet a de l’effet, mais encore faut-il qu’elle soit relayée dans les médias traditionnels. Mon personnage se moque un peu des activistes des Internets, qui pensent que le wifi va reconnecter les morceaux brisés du corps social, que Facebook va réengager la jeunesse… Sans être anti-technologie, je pense plutôt qu’elle nous désengage. En revenir aux mots, c’est une manière de revenir à quelque chose de plus concret — une matière plus solide. La technologie et Internet ne sont pas bons ou mauvais. C’est la façon dont les hommes l’utilisent qui jauge de sa valeur. J’adore Internet en tant que bibliothèque universelle, un rêve de connaissance que n’aurait pas renié Borges ou Bouvard et Pécuchet. Grâce à Internet, j’ai découvert en un clin d’œil des choses que j’aurais mis des années à atteindre. Mais de là à faire de l’action virtuelle, je n’y crois pas encore. Certes, il y a eu Wikileaks, mais quand on voit où se trouve Julian Assange aujourd’hui… On voit que le monde refuse encore la révolte virtuelle. On n’a pas encore achevé le réel.

Dans le livre, le lexique du corps est très présent, en opposition à la froideur des drones. Souhaitiez-vous remettre l’humain au premier plan face à la technologie ?

Le corps, et toutes ses liquidités, répondent à la froideur technique. Il faut se retrouver par les mots, mais aussi par le corps. Quand le sang coule, quand la merde déborde, mon narrateur redécouvre la puissance de ses sensations. Il y a quelque chose d’heideggerien dans le phénomène des drones : malgré la puissance de la techné, le corps a sa toute-puissance insurmontable. Comme l’explique Chamayou, on a beau tuer bien au chaud, à 6000 bornes de sa cible, le corps du pilote subit les mêmes chocs post-traumatiques qu’un vulgaire fantassin des tranchées. Face au décalage engendré par le virtuel, mon personnage va se retrouver par ses mots, sa langue, son corps.

Dans vos romans, vous mettez en scène des personnages violents, ou attirés par la violence. Est-ce que le protagoniste de Déserteur est attiré par la violence de la guerre ?

La violence est dans ses mots, dans son regard sur la société. Il pensait que la guerre serait faite de plaies, du bruits des balles, d’éclats d’obus. Mais sur place, il ne se passe rien : la violence est presque plus forte dans le vide de l’ennui. C’est une violence au ralenti, sans sang et sans sens, et pourtant terrifiante. Une violence que l’on peut retrouver dans nos vies à tous. C’est ce qui m’a intéressé : voir comment le réel peut décevoir nos attentes d’héroïsme. La violence du réel se trouve dans les habitudes, le quotidien statique.

Le désert prend de l’importance au fil du récit, il devient quasiment un personnage. On entend le titre différemment. Qu’est-ce que symbolise le désert dans votre livre ?

Pour moi, le désert n’est pas un espace géographique : c’est un espace de pureté. Par exemple, un désert peut être un club à New York dans les années 70, lieu où l’on abolissait les conventions, lieu où se retrouvaient les blacks, les gays, les latinos – tous les rejetés de la société de l’époque. Le désert permet la libération de mon personnage. Après avoir été dans l’espace confiné du camp, où l’inaction et la lâcheté sont les conventions premières, il se retrouve dans un espace pur, sans morale, sans préjugé. Il est important de sauvegarder les déserts dans notre monde de pressions et de conventions. Des lieux purs, même au cœur de nos villes, où l’on peut être face à soi-même.

Pensez-vous qu’une guerre est une issue probable ?

Nous y sommes déjà. Sauf que la guerre, à l’image de tout dans notre monde, est virtuelle, donc elle brouille les codes. Mon livre n’est pas un kit de survie en temps de guerre. Au contraire, il s’interroge sur comment y échapper, comment rester soi-même dans un monde qui veut nous imposer des modes de réflexion, que ce soit la bien-pensance d’un post Facebook ou les postillons des extrêmes-droites…

Comment, à votre avis, les jeunes vivent cette « guerre » dont on nous parle ?

Mal ! Il y a la guerre qui tue des gens à Paris, à Nice, mais il y a aussi la guerre économique, tout aussi violente. On n’a jamais vu de jeunesse aussi pessimiste, qui veut vivre sur l’herbe plus verte de l’étranger, qui se cherche un eldorado. Ni autant de jeunes conservateurs, qui suivent le FN et rêvent d’un CDI. Mon seul conseil, ma seule réplique, c’est : faites des choses. C’est ce qui me donne la foi. Quand j’avais 15 ans et que j’ai publié mon premier livre, je disais déjà que ma seule obsession était de faire des choses. J’avais déjà l’impression que le virtuel nous en empêchait. Un disque, un livre ou un film, ce n’est pas un post sur un blog, ce n’est pas une vidéo sur Youtube, ni un mix sur Soundcloud. Cela pose un point final. Il faut faire des choses, bien ou mal, peu importe. Dans ce monde où tout le monde veut détruire, aplanir, raser, que ce soient les terroristes ou notre bien aimé modèle économique — il faut créer. La création est la meilleure des réponses, la plus belle des résistances.

Dans ce roman, l’idée de la culpabilité est très forte. Il y a une culpabilité personnelle, celle du narrateur, mais aussi une culpabilité collective. Est-ce à partir de cette culpabilité que l’on perd son identité et que l’on est poussé vers les extrêmes ?

Au départ, mon narrateur est un lâche. La culpabilité vient de sa passivité. Les technologies ont tendance à choyer notre goût pour le confort, pour le conformisme — le désengagement. Dans notre monde, il y a beaucoup de lâcheté, de passivité, d’identités en miettes — terreaux à maux plus grands. Mais je pense qu’il y a de l’espoir, un espoir plus fort. Mon livre est sans morale, sans idéologie, mais pas sans espoir. C’est la poésie qui sauve mon personnage. Par la création et par la connaissance de soi, on se connaît soi-même pour mieux comprendre et accepter les autres. Il est encore temps.

Merci pour ce roman incisif, passionné, fort et brillamment écrit qui, volens nollens, me semble un cri contre la guerre injuste, réellement atroce, hypocrite et lâche que la France a engagé contre les djihadistes d’Afrique et du Moyen Orient. Puisse ce roman accroître le nombre d’opposants résolus à cette guerre.