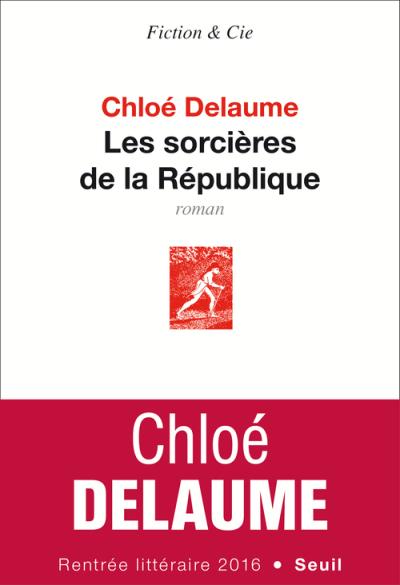

En 2062, la Sibylle fait l’objet d’un procès au Tribunal du Grand Paris, anciennement Stade de France. Alors que le Parti du Cercle a été élu à la présidence de la République en 2017, une amnésie collective a été votée par référendum trois ans plus tard.

Les Sorcières de la République est la reconstruction des événements qui se sont produits lors du Grand Blanc, quand les déesses descendues de l’Olympe ont tenté de donner le pouvoir aux femmes, à coup de formules magiques et de workshops, une période que le peuple français a voulu effacer de sa mémoire.

L’auteur épingle avec un humour grinçant les travers de notre société : la politique spectacle, l’info en continu, l’hyperconnectivité, la crise européenne, et surtout l’éternelle domination masculine et le manque de solidarité entre les femmes. Elle prolonge son questionnement sur l’identité, à l’échelle collective cette fois.

On peut y voir un roman de science-fiction, mais rien n’est aussi simple chez Chloé Delaume : des figures mythologiques se trouvent propulsées dans le futur, pour parler de notre présent… Ce sont des millénaires d’histoire ingurgités et une temporalité secouée pour mieux attirer l’attention sur les grandes oubliées.

Hilarant, audacieux et poétique, Les Sorcières de la République s’adresse à celles et ceux qui veulent changer les choses. Pour qui croit au pouvoir des mots, ce roman agira comme un envoûtement.

A.P.

Comment est née l’idée de votre nouveau livre, Les Sorcières de la République ?

L’idée m’est venue quand j’étais à la villa Médicis, dès 2012. Ce livre m’a pris trois ans de travail. D’habitude, je boucle mes livres en moins d’un an. L’autofiction, c’est un travail de langue exclusivement. Cette fois, je me suis heurtée à la narration. J’ai fait de « l’exofiction », comme ils disent.

L’histoire se passe en 2062. La France est dans un sale état, les conditions climatiques ont empiré, tout est privatisé… La Sibylle est la cible d’un procès. Avec des déesses, elles ont infiltré la France en 2012 pour faire une révolution féministe, qui a mal tourné. Elles ont pris le pouvoir en 2017, de façon démocratique et, en 2020, l’amnésie a été votée sur tout le pays. C’est une dystopie féministe – une œuvre très différente de mes romans précédents. Pas seulement parce que je ne suis pas dedans, mais aussi en raison des registres de langage : il y a un texte prophétique, des échanges de mails (entre Artemis et Jésus pendant le mariage pour tous), des sorts sont jetés à François Hollande… Il y a de nombreuses clés pour s’interroger sur l’importance de la sororité, qui est selon moi la véritable voie. Dernièrement, les féministes ont eu tendance à se positionner à l’intersection. Les dix dernières années ont été axées sur le queer, et j’ai l’impression qu’on a perdu le féminisme matérialiste old school. Les salaires n’ont pas bougé, le ministère des droits des femmes n’existe plus… J’ai donc inventé une société où la devise est « liberté, parité, sororité ». C’est ce qu’il y a de plus douloureux pour moi, à l’échelle sociale : le manque de solidarité entre femmes. Puis, j’espère que les lecteurs vont trouver ça drôle. En littéraire française, le côté « Grand Guignol » est souvent assez mal perçu…

Pourquoi cet éloignement avec vos livres antérieurs, plus autobiographiques ?

Aujourd’hui, je ne ressens pas d’urgence. Je n’ai plus du tout envie de parler de ma vie privée. Avant, il y avait un côté revanche par rapport à la douleur subie : analytiquement, balancer le sang et les bouts de cervelles de papa à la gueule de tout le monde. Mais la résilience, au bout d’un moment, c’est terminé. Je pense que pour faire de l’autofiction, soit tu provoques, soit t’as en stock. Provoquer, je n’en peux plus. Puis en stock… je crois que le côté « monopole de la douleur », c’est fini. Heureusement d’ailleurs ! Je crois que, dans l’écriture, j’étais infiniment plus psychotique à l’époque.

Donc votre rapport à l’écriture a changé ?

J’ai eu une panne d’écriture à mon arrivée à la villa Médicis, après Une femme avec personne dedans, et avant que l’on parte avec Daniel Schneidermann au Liban [pour Où le sang nous appelle]. C’était un moment atroce. J’étais jusqu’alors plutôt dans la surproduction. Quand je suis arrivée pour cette résidence, je m’étais dit, en toute naïveté, que je n’avais que ça à faire, et que je ferais trois livres… Et finalement non… J’ai fini Une femme avec personne dedans, et j’ai réalisé des performances. En revanche, j’ai fait beaucoup de recherches sur les sorcières, grâce à Eric de Chassey, qui était, à l’époque, le directeur de la villa Médicis. Il m’avait mis en contact avec des archéologues, des spécialistes, des bacchantes… Mais côté production, ça n’allait pas.

Avant, j’étais tellement axée sur la langue, la langue juste, que je ne voyais pas l’intérêt de raconter des histoires. Ca peut paraître élitiste, mais j’étais de bonne foi. Ce livre a été très dur, mais c’était aussi intéressant. J’ai dû tout réapprendre. En rentrant, il y a eu une année entière de changement de boîte à outils. Je ne voulais pas raconter des histoires parce que ça ne m’intéressait pas, sauf qu’en vérité, j’avais un problème méthodologique. J’ai dû en arriver à ce que j’appelle « écrire moche ». Pour réussir à raconter des histoires, tout en constatant que c’était moche, j’ai mis du temps ! Je n’avais pas le sens des priorités narratives. C’est toujours le micro-détail qui me paraît très important. Ce fut beaucoup de travail.

Dans le roman, une amnésie collective est votée par référendum. Qu’est-ce qui vous a inspirée pour créer ce « Grand blanc » ?

C’est un événement qui s’est passé en Grèce, vers 3080 avant J.-C. Il y a eu une guerre civile tellement affreuse que le nouveau gouvernement a interdit aux gens d’y faire allusion. Donc la génération suivante s’est retrouvée avec ce grand blanc… J’avais envie de travailler sur cette idée. Ce qui m’a également inspirée, c’est cette capacité que l’on a de pardonner, laver, le côté réconciliation nationale permanente, ce qu’il peut y avoir de fascisant derrière. L’idée du non assumé, qui est très française à mon sens. Je pense que si la France avait le choix, souvent, elle oublierait volontiers. Cela me laisse une méfiance permanente. A l’échelle collective, cela peut donner des scènes hallucinantes : comment se réapproprier sa vie dans le collectif avec ce tabou, en sachant que tous les aînés ont dû commettre des horreurs ? Puis, l’amnésie est quelque chose qui me fait beaucoup fantasmer, l’idée de se réveiller d’un coma sans aucun souvenir. Et c’est aussi le nom d’un groupe que j’écoutais à ce moment là, un très bon groupe, je me suis dit que c’était un joli nom !

Pouvez-vous expliquer le titre, Les Sorcières de la République ?

Au début, ça devait être « Le Parti du Cercle », qui est le nom de la secte. Les Sorcières de la République, c’est venu parce que je devais inventer la section du Parti du Cercle qui se politisait. Il y a beaucoup de choses sur l’image de la sorcière aujourd’hui. La sorcière contemporaine, c’est le symbole de la femme puissante. Ce qui m’intéresse aussi, c’est le rapport au monothéisme, le fait de réinvoquer le polythéisme, de rendre les déesses vivantes. Surtout que, dans les monothéismes, quels qu’ils soient, la position de la femme est spoliée. Donc j’ai souhaité m’inventer une vraie théogonie. Il y a toute une réécriture des mythes. Je suis assez affligée par la situation de la femme dans notre société. Les choses ne bougeront que si la base s’énerve. Il faut rappeler aux filles que le plafond de verre peut se soulever, mais à une seule condition : la sororité. Et ça, j’en suis persuadée.

Vos livres prennent-ils un tournant plus ouvertement politique ?

Sur le plan politique, j’ai écrit J’habite dans la télévision, qui avait une langue, mais qui était un peu trop expérimental, ça n’a touché que des gens qui étaient déjà convaincus… Là, j’avais envie d’un livre qui ait un véritable impact sur le quotidien des lecteurs. La situation n’est pas la même non plus. Il y avait moins d’urgence à parler de politique auparavant. Ca me paraissait absolument nécessaire, et c’est vrai que c’est la première fois pour moi. Cette fois, je ne fais pas un livre avec mes morts, ou des morts en général, mais sur un problème de présent collectif réel.

J’aimerais toucher un public plus large, notamment chez les jeunes. Ce que je souhaite faire avec Les Sorcières de la République, c’est un livre de « meufs » et pas un livre de « labo ». Je suis sortie du labo. A un moment donné, on ne peut pas violenter les gens tout le temps. Pour la plupart de mes livres, les premières pages étaient volontairement au bord de l’illisible, pour faire le tri. Ce que je mettais de moi dedans était tellement personnel que je ne voulais pas qu’il y ait du voyeurisme. La seule façon d’éviter cela, c’était de ne garder que les gens qui avaient un intérêt littéraire, sinon j’allais montrer mes ovaires à tout le monde pour de mauvaises raisons ! Cette fois, c’est différent…