César Aira est un écrivain argentin. Ce simple constat ouvre, mentalement, sur des horizons particuliers – sur des particularismes. La littérature argentine constitue un territoire littéraire autonome ou presque, sur lequel le fantastique le dispute au quotidien, l’étrange côtoie le réalisme, l’essai fait figure de roman, et inversement. Borges, Cortázar et Sábato sont sans doute les noms qui résonnent le mieux aux oreilles européennes. Arlt, Marechal, Bioy Casares, Ocampo aussi, sans doute. Eduardo Berti ou Rodrigo Fresán, pour les contemporains immédiats. Chaque écrivain argentin chante sur sa branche, mais le concert que tous offrent, par delà les époques et les modismes, est d’une harmonie parfaite. L’Argentine, terre de textes et d’imagination réflexive.

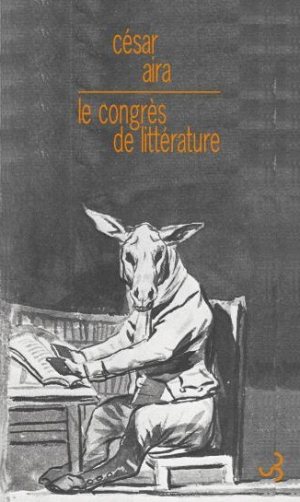

César Aira est argentin, donc. Il est né en 1949, écrit une page par jour, dans des cafés, depuis toujours ou presque. Il est considéré comme l’un des écrivains sud-américains contemporains majeurs. Les éditions Bourgois publient son Congrès de littérature, court texte qui oscille entre le récit de science-fiction – oui, oui, le récit, pas le roman – et la réflexion littéraire. Un texte trompeur, en deux parties de très inégale longueur, à l’humour incroyable et aux ouvertures vertigineuses. Le narrateur se nomme César. Il parvient à résoudre l’énigme du « Fil de Macuto », un casse-tête vieux de quatre siècles, ce qui fait de lui un millionnaire et une célébrité. Ce César cache sa vocation de savant fou. Sa pierre de touche, c’est le clonage. Il se rend au Venezuela pour assister à un congrès auquel participe l’écrivain mexicain Carlos Fuentes. César a déjà réussi des clonages, et sa grande idée, son but, c’est de cloner l’auteur de Terra Nostra. Pour ce faire, il a emporté avec lui, à Mérida, une guêpe qui n’en est pas une :

« La bestiole […] ressemblait très peu à une guêpe : tout d’abord, elle avait la taille d’un grain de poussière. Sous le microscope, elle aurait ressemblé davantage à un hippocampe doré avec les ailes vigoureuses d’une mite, en forme d’éventail, et de sa petite tête sortait quelque chose à mi-chemin de la corne d’un rhinocéros et de la pince articulée d’un crabe. »

Cette nanotechnologie qui ne dit pas son nom a été fabriquée pour une seule mission : aller dérober à Fuentes un morceau de son ADN. Mission réussie, apparemment. La « guêpe », après avoir frôlé Fuentes, rapporte une cellule qui scintille d’une nuance de bleu extraordinaire. En fait, la guêpe-hippocampe-aux-ailes-de-mite n’a réussi qu’à rapporter un bout de cravate de soie. Le cataclysme est en marche.

Le récit de César coule de façon parfaitement fluide. Et dans cette fluidité s’insinuent, sans heurt, des motifs prenant pour base la réflexion sur la littérature et l’écriture. S’insinuent aussi, et avec quelle alacrité !, des paradoxes savoureux, surréalistiquement subversifs, délicieusement irrésistibles. Par exemple : une pièce de théâtre écrite par César est jouée par des étudiants vénézuéliens. Cette pièce met en scène Adam et Eve, mais la relation entre les deux amoureux est compliquée, Adam étant déjà marié. Et se complique encore plus : Adam est un tueur en série. Comment est-ce possible, dans un contexte génétique où Adam et Eve sont les deux premiers humains ? Ces paradoxes sont mis en comédie par l’attitude de César qui assiste à la représentation. Lui, il est confus, honteux de sa pièce. Il est le héros médusé d’un succès qu’il pense usurpé : « C’était grotesque, choquant, j’avais honte. Incroyablement, cette saleté eut du succès ». L’humour au carré – le paradoxe de l’argument théâtral et la réaction du dramaturge, à la fois fondée et incompréhensible – est partout présent dans Le Congrès de littérature. L’imagination de César Aira bouillonne, comme bouillonne le cerveau de son narrateur César. Car le point nodal de ce texte, c’est l’hyperactivité cérébrale. Tout s’accélère et va trop vite dans la tête de César, c’est la rançon à payer pour être un savant fou. Cette hyperactivité cérébrale conduit, invariablement, à la métaphore. « Tout se trouve à la place d’autre chose » dit-il. Ou encore : « mon Grand Œuvre a comme prolégomènes infinis l’ouverture des portes de la réalité. » Le glissement de la fiction à la réflexion est indécelable. Le lecteur se retrouve à rire d’une péripétie, puis à déguster une théorie littéraire masquée. Théorie littéraire ? César Aira s’en défend. Et pourtant… Le but du savant fou, c’est la domination du monde. Le but de l’écrivain, ici maquillé sous le masque de la farce, c’est l’appropriation du monde. Non sous sa forme évidente, mais sous sa forme métaphorique.

Prenons pour exemple l’épisode de la calvitie. Le narrateur est en train de devenir chauve et il en est malade non par coquetterie, mais parce que, plus jeune, il s’est rasé le crâne et s’y est fait tatouer une phrase qu’il ne veut pas faire apparaître aujourd’hui. Il devient chimiste juste pour trouver la lotion qui empêchera ses cheveux de tomber et de révéler son inanité, son imbécillité… Cet épisode, désopilant, a à voir avec la vérité littéraire, il en est à la fois l’image et le sens. Le Congrès de littérature est une quête de vérité :

« Il est inévitable de changer de niveau et de commencer par la Fable qui constitue la logique du récit. Ensuite, il me faudra procéder à sa « traduction », mais une « traduction » complète impliquerait plus de pages que celles que je me suis imposées comme limite. »

Ce mécanisme de traduction d’une réalité fictive – le congrès, la guêpe, la cellule volée à Carlos Fuentes, tout ça… – est un travestissement, sous couvert d’humour terriblement efficace. Que nous dit Aira ? Que la littérature est l’invention qui dévoile. Que l’imagination révèle le réel. Que les réponses, sans doute, précèdent les questions. Il nous dit tout ça, Aira, et un peu plus, en à peine cent pages. Fable, traduction, métaphore. Texte en marche et déjà sur la ligne d’arrivée. Dans Le Congrès de littérature, on fait référence, via une machine optique baptisée « Exoscope », au Grand Verre de Duchamp. C’est dire à quel point ce texte, mystérieux et foudroyant, est à déchiffrer jusqu’au point de fuite de la perspective. L’Exoscope, accessoire de théâtre transporté à dos d’homme, est la machine qui sauve la ville de la catastrophe. Car la cellule de la soie de la cravate de Carlos Fuentes a bien été clonée, faisant apparaître des vers gigantesques, d’un bleu profond, admirable. La machinerie théâtrale sauve le monde des errements du savant fou.

Je suis retraitée et j’adore lire