Comment prendre congé de soi ? Dire adieu au monde de l’ultra-présence et de l’hyper-connexion ? Peut-on s’effacer, au point de disparaître et de s’absenter de soi-même et de son œuvre ? Où s’exile l’exilé, si l’exil est un enfermement hors du monde ?… C’est ainsi que s’ouvre une plongée au cœur du « défunt moi », dans un geste final et inaugural où l’écrivain, le philosophe s’expose au bout de lui-même, au bout de sa nuit. Pour Laurent Nunez, jeune écrivain et brillant essayiste, remarqué pour son essai Les Ecrivains contre l’écriture et pour son premier roman Les Récidivistes, se lancer sur les traces d’Arthur Rimbaud, de Victor Hugo et de Jules Laforgue, c’est découvrir comment ils s’éclipsent peu à peu d’eux-mêmes et réussissent une singulière « mise en absence ». Aussi est-ce à une méditation vers le Dehors, que nous invite Nunez, ce Dehors qui est le lieu sans nom où disparaît le sujet qui parle. Drame de la disparition, du désistement et du désengagement.

À propos de Rimbaud, Nunez s’interroge : « Pourquoi personne n’a-t-il jamais décrit la fatigue qui se dégage de ses poèmes ? » En commençant avec Rimbaud, le pari est risqué : il s’agit d’écrire sur le vertige de la fuite et de la fugue, au coeur de Rimbaud le vagabond, qui désirait tant s’enfuir loin de la littérature. Et en commençant avec une méditation sur Voyelles, Nunez se penche sur le poème le plus commenté de la langue française. Mais Laurent Nunez relève brillamment le défi : « L’ironie permet-elle de dissoudre les mythes, comme le vinaigre la craie ? » Entre la fuite mutique de Rimbaud et la masse de commentaires critiques sur son œuvre, explique Nunez, nous tentons en permanence de rattraper Rimbaud par nos mots. Nous courons vers lui, cherchant comme des bêtes affamées la signification de son œuvre à travers son silence. « Nous sommes ceux qu’il a fuis », précise Nunez. Qui est l’Autre, qui est l’Ailleurs ? Deux concepts qui se définissent par le manque et par l’énigme, mais qui doivent être convoqués pour sortir de la légende rimbaldienne.

Pour Nunez, la lecture de l’œuvre de Rimbaud ne nous rapproche pas du poète éternel adolescent. Au contraire, la lecture expulse l’explication : « Lire Rimbaud ne nous relie pas à lui. Le poète ne voulait rien avoir à faire avec ses lecteurs. » Voilà ce que dit Rimbaud dans ses vers : « J’ai seul la clé de cette parade sauvage » ou encore : « Que comprendre à ma parole ? / Il faut qu’elle fuie et vole ! » Il faut faire le deuil du sens définitif et de l’explication radicale, conclut Nunez, dans la mesure où on ne saura jamais ni ce que Rimbaud voulait dire ni ce qu’il transportait dans sa besace d’Abyssinie. Et jaillit soudain ce double paradoxe du tourniquet silence/parole : « Rimbaud demeurait très muet lorsqu’il écrivait ; c’est pourquoi nous voudrions que son silence soit très parlant. »

Alors que la langue poétique est devenue langue de bois, explique Nunez, Rimbaud, cet amoureux de l’ombre, fuit les prix et les bravos. Rimbaud est devenu l’aventurier en écrivain, l’Africain remplaçant l’Ardennais. C’est alors que l’essai joue lui aussi avec son lecteur, et ménage le suspens sur l’énigme et le mythe, des premières échappées aux années d’errance de la fin. « Je trouve indécent qu’on s’acharne à suivre les traces de qui a fait retour à l’existence commune. Ne lisons pas les lettres de Rimbaud africain à sa famille. » Nunez touche juste ! Il n’y a pas de mythe heureux, et il faut donner congé à l’énigme, en la rendant à une simplicité de la vie et de l’existence. Il existe un mythe de Rimbaud, lié à ce qui semble sa trajectoire, enfant prodige, poète dégoûté d’écrire, déserteur fuyant l’Europe, voulant courir loin de tout, fugue inlassable et infernale : « La poésie ou l’Afrique : une même contrée hors de la société occidentale. » Rimbaud est notre écorché vif, notre somnambule, que notre société cultive, pour sentir éveillée.

Avec ce « monstre de littérature » qu’est Victor Hugo, lui qui, s’estimant la voix du destin, transforme tout en vers, n’ayant peur de rien, comment échapper à l’image du mage ? Romans, critiques, poèmes, lettres, souvenirs, discours, « ce graphomane domina tous les genres ». Fixant cette construction pour mieux la déconstruire, Laurent Nunez annonce que le colosse Hugo va subir une crise sans précédent quant au langage, une inquiétude inscrite au sein même de son œuvre. Quel est ce tournant climatérique, tremble alors le lecteur de Nunez, quel bouleversement va frapper ce géant, cet écrivain qui célèbre, peut-être le dernier, la puissance performative des mots ? Pourquoi, soudain, l’Histoire va-t-elle faire de lui un « écorché vif » et lui interdire d’être soi ?

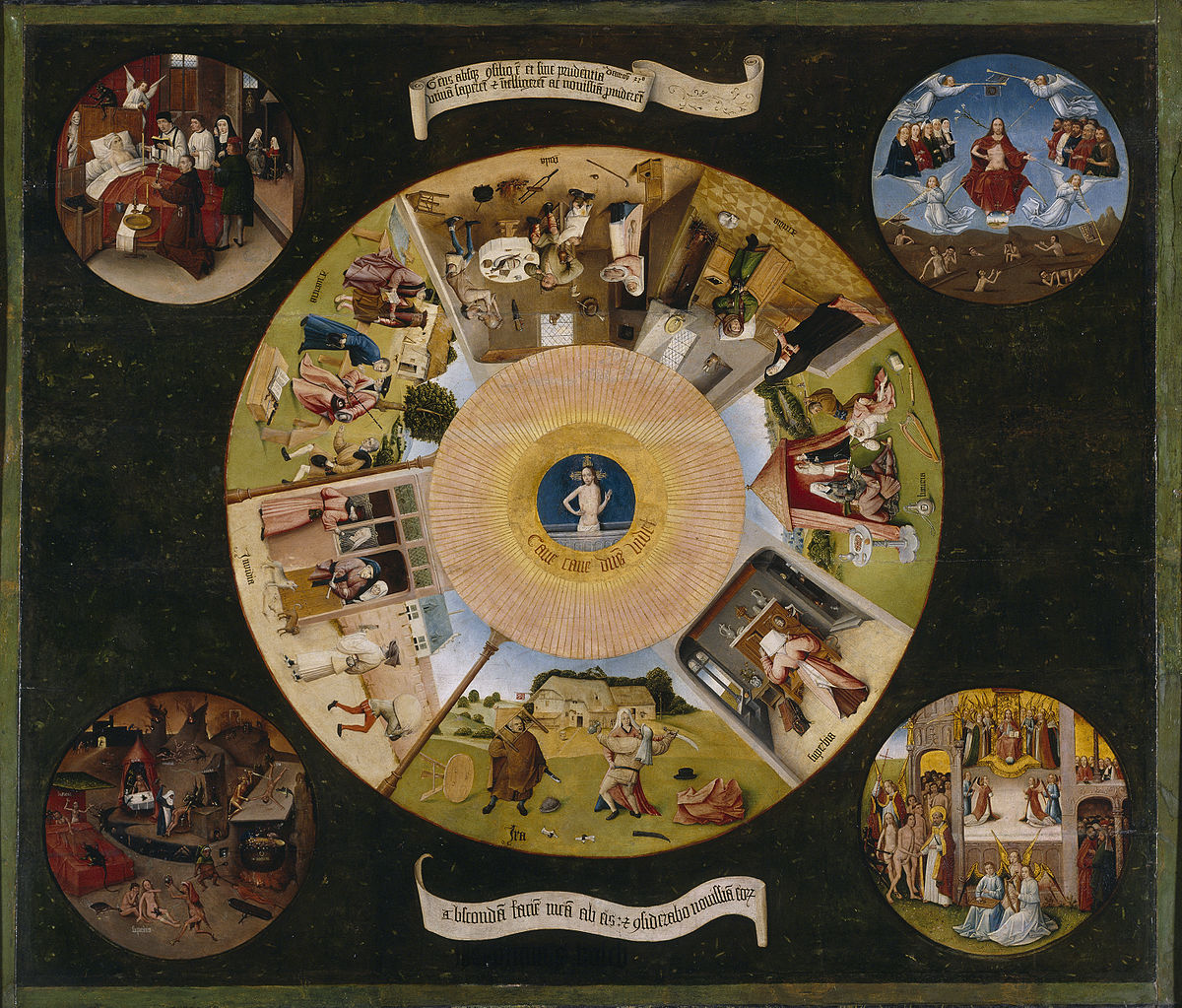

C’est sur le terrain politique et prophétique que tout va se jouer, pour Hugo, face au « faussaire », au « parjure » et au « faux-monnayeur » Napoléon III, qui bafoue toute promesse, tout discours et tout Verbe : « Napoléon III n’avait pas seulement pris le pouvoir, il avait pris la parole », explique Laurent Nunez. Dictateur, Napoléon III dicte ses vers au poète. Entre 1851 et 1853, Napoléon III est le seul instigateur des écrits en prose et en vers de Victor Hugo, il en est à la fois « la source désolante » et « l’objet consternant », marque Nunez.

Avec L’Histoire d’un crime, Napoléon le Petit et Châtiments, « un dictateur hurlait au tympan d’un poète ». A la fois Muse et Méduse, multiforme, aussi laide que despotique, cette inspiration dégoûte encore une fois Hugo du matériau linguistique, pervertit le logos une nouvelle fois. « Hugo n’avait plus qu’à obéir au nouveau telos de l’écriture : l’Histoire en avait décidé ainsi. » Le sujet lyrique est frappé, assommé, abruti par l’arrivée fracassante de l’Histoire. Tout l’univers prend la figure du monstre, la mer, la terre, le ciel, le monde entier n’est plus qu’une hantologie, un espace hanté par l’Autre qui pourtant n’y figure pas. Après ce duel, duo, face-à-face énonciatif, il faudra attendre plus de quinze ans, et la publication des Travailleurs de la mer (1866), pour que l’écrivain se réconcilie, pour espérer un pansement sur l’écorchure et sur l’écriture, entre funérailles et retrouvailles.

Dernière scène, dernier acte, dernier drame : Jules Laforgue. C’est que, pour Laforgue, la publication est une déchéance. Tous ses poèmes semblent d’ailleurs n’avoir été écrits qu’à contrecœur, sans envie. « Par le mépris de soi, Laforgue use de l’excusatio propter infirmitatem, réaffirme sa démission initiale. » Il compose sans cesse cet « intermezzo », invitation à attendre mieux, et tant pis si rien ne vient. Nunez poursuit cette invitation poétique de Laforgue au retrait : pour n’être nulle part, le poète décide d’être partout et s’invente des avatars, boutures de lui-même, qui se nomment Pierrot, le blackboulé, le roi de Thulé, le fils de Faust, les Mounis de Montmartre. Il va même plus loin : folle ponctuation ou apostrophe injurieuse, tout dénonce l’exaspération du poète, mais jusqu’à la faire exagérée ou feinte. Errances euphoniques, chant anarchique et bizarre, mais « Les Complaintes de Laforgue sont autre chose qu’une œuvre poétique », conclut Laurent Nunez : « Au travers de ces vers, l’auteur s’effondre une dernière fois. »

Féroce et désinvolte, Laforgue se dédouble et se multiple, s’efface et se dissémine, dans la nuit noire du Texte. D’ailleurs, on se souvient de cette terrible et amusante question : quelqu’un était-il présent à l’enterrement du pauvre Laforgue ? Car rien ne dit que Laforgue lui-même y était, lui qui a passé sa vie à se désécrire. Et Nunez conclut sur cet évidage de soi, disparition ou dé-scription : « Des Complaintes au Sanglot de la Terre, de 1880 à 1885, ce qui comptait assurément, c’était de tirer un trait pour effectuer une soustraction. »

Qui sont alors ces trois superbes écorchés vifs ? Ce qui se joue ou se rejoue dans leurs mots et leurs textes, est-ce le combat entre soi et la langue, entre l’identité perdue et la multiplicité retrouvée ? Jouer et détourner les mythes (Rimbaud), s’amuser des pastiches ou des chansons populaires (Laforgue), vivre et se détruire face au destructeur du logos (Hugo), tout cela est original et incroyable, pour que l’auteur, finalement, ne soit plus à l’origine de son œuvre.

« Si je m’écorchais vif » de Laurent Nunez : poètes de la disparition et de l’effacement

par Aliocha Wald Lasowski

14 avril 2015

Comment dire adieu au monde de l’ultra-présence et de l’hyper-connexion ?