Toute personne maîtrisant à parts égales au moins deux langues en a maintes fois fait l’expérience : dans une conversation, mettons, en français, tout à coup, un mot étranger, exotique, vient supplanter toutes les autres possibilités de la langue dite de Molière. Voilà, ce truc-là, c’est intraduisible, ça renvoie à une réalité universelle mais un seul idiome a su en rendre compte. Le cerveau tourne à tout berzingue, mais non, décidément, on ne trouve pas le mot en français. On le prononce alors dans une autre langue, et on l’explique par une périphrase. Si j’écris au fil du clavier, et que je convoque le mot espagnol qui, pour moi, est intraduisible en français mais relève d’une réalité universelle, c’est le mot querencia qui me vient immédiatement à l’esprit. La querencia est un terme de tauromachie, qui désigne la partie de l’arène où le taureau préfère rester tandis qu’on agite devant lui un tissu rouge et qu’on le menace d’une épée. L’expression française «zone de confort» semble ridiculement pâle à côté. Sortir de sa zone de confort génère du bon stress, tous les coaches en management vous le diront, et permet donc d’améliorer ses performances en entreprise. Le taureau, lui, joue sa vie, sa queue et ses deux oreilles, et se fout bien de la prospérité de l’organisateur du combat. De toutes façons, vainqueur ou vaincu, le taureau meurt. Dans l’arène ou hors du regard des aficionados. Alors sa querencia n’est pas une zone de confort, mais un espace fictif, où l’espoir sera de toutes façons anéanti. Bien entendu, nous ne savons pas si le taureau pense, et nous sommes à peu près sûrs qu’il n’a pas de mot pour nommer l’espace qu’il s’est délimité. Ce sont les hommes qui ont nommé cet espace, ces mêmes hommes qui organisent les combats et décident que, quelle que soit la bravoure du toro bravo, il mourra. Querencia est un mot désespérant, qui dit quelque chose du monde, et qui est intraduisible en français.

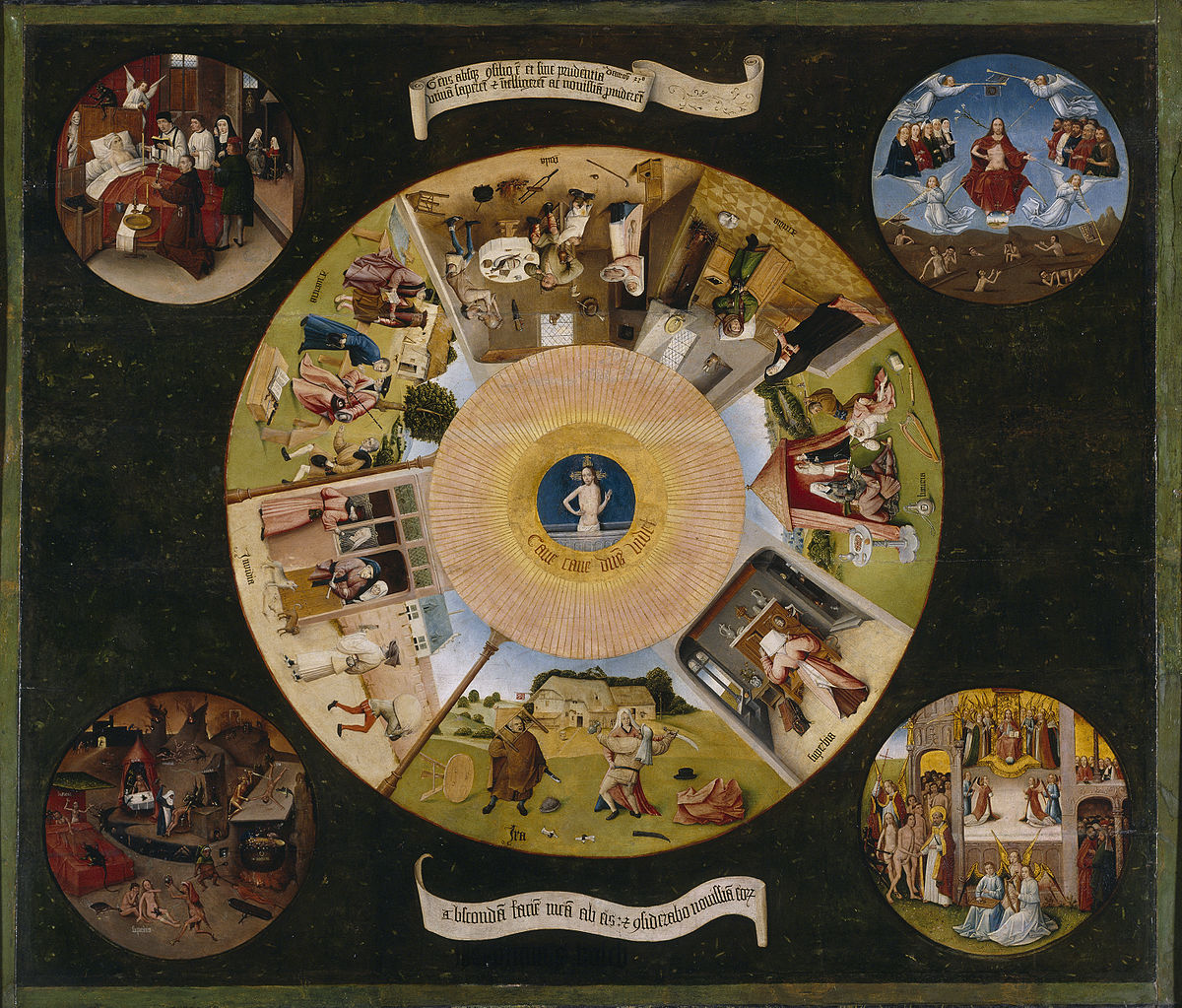

Laurent Nunez nous propose treize mots pour élargir notre vision du monde. Il va les dénicher dans des langues accessibles parce qu’enseignées largement dans les collèges et les lycées – l’allemand, l’anglais, l’espagnol – ou peu maîtrisées par le commun des Français – le japonais, l’inuktitut, le tchèque, par exemple. Et tout à coup, l’humain se dévoile sous d’autres faces, la communauté universelle donne à voir et à entendre des sentiments unanimement partagés. Si la langue est l’âme d’un peuple – on n’entrera pas ici dans le débat peuple, nation, etc. – la somme des langues, aux intersections impossibles, met à jour une dimension autre de nos sentiments, quelles que soient les conditions de température et de pression. Ce que les habitants de régions plus que froides, ou de pays plus que machos, ont su exprimer en un seul vocable, nous le ressentons, toutes et tous. Mais nous ne l’exprimons pas. L’essai de Laurent Nunez, d’une certaine façon, met le monde à plat. Si nous n’avons pas les mots, nous partageons les sensations. Après, il suffit de s’entendre…

Prenons un premier exemple : le mot japonais kintsugi, qui désigne cet art de réparer un bol cassé, de porcelaine ou de céramique, au moyen de filets d’or. Voilà une façon de réparer des blessures par sublimation, une sorte de métaphore de la résilience. Les morceaux épars joints par une opération qui met en relief la cassure, la blessure, ce sont les cicatrices que nous montrons et ne cachons pas. Nunez prend l’exemple de la cicatrice de Harry Potter, et cite le prince William faisant référence au même Harry Potter. Et, amplifiant le motif, ouvre la réflexion, et la vision, sur les athlètes paralympiques. «Les objets neufs sont sans vie, parce qu’ils sont sans histoire.» Idem des hommes, et des femmes. Nos cicatrices inscrivent dans notre chair notre histoire personnelle et, peut-être, une histoire qui nous dépasse. La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, voilà le roman que Laurent Nunez choisit pour illustrer l’art du kintsugi.

Car il ne s’agit pas simplement, dans cet essai érudit et malicieux, de s’en tenir à une liste de mots intraduisibles. Il s’agit de montrer comment, dans les arts, et singulièrement en littérature, les notions débusquées dans d’autres langues que la nôtre ont été soulevées et traitées, sans êtres nommées. A chaque entrée de chapitre, la prononciation du mot étranger est donnée – mais, répétons-le, si le mot est « étranger », la notion qu’il évoque est universelle – et, comme dans une recette de cuisine, Nunez liste les ingrédients, sous forme de romanciers, de titres de romans ou de films.

Autre exemple, magnifique, symbolique à plus d’un titre de nos vies contemporaines : le mot iktsuarpok dont usent les Inuits pour signifier une certaine forme d’attente. Avant même de découvrir la signification du mot, le lecteur sait qu’il va se retrouver face à Hölderlin, Diogène, Barthes, Gide, Breton, James, Winnicot, Perrault, Manet, et déceler quelques traces de Melville. Le mot iktsuarpok à lui tout seul est déjà une promesse :

«Quand on vit dans les régions arctiques de l’Amérique du Nord, on ne sort de chez soi qu’à contrecœur. On n’affronte l’extérieur que lorsqu’on y est obligé. C’est pourquoi les Inuits possèdent un mot pour désigner une sensation un peu folle, contraire à la raison et à la coutume. Iktsuarpok : l’excitation qui nous pousse à sortir sur le pas de la porte, pour vérifier si quelqu’un arrive.»

Que celui qui ne consulte pas vingt fois par heure son écran de téléphone mobile pour vérifier si Machin ou Trucmuche n’a pas envoyé de message jette la première pierre – ou la première boule de neige – sur le mot iktsuarpok. Les conditions de vie particulières de quelques-uns, soumis à telles conditions extrêmes, rendent compte de nos vies tempérées. L’attente est à combler, quel que soit le climat. Barthes : «Suis-je amoureux ? – Oui, puisque j’attends.» Et ce personnage d’Henri James, à qui il n’arrive jamais rien, n’est-il pas la preuve par l’absurde – par l’humain – que son destin est unique ? Et quid de l’attente du Père Noël, lorsqu’on est enfant ?

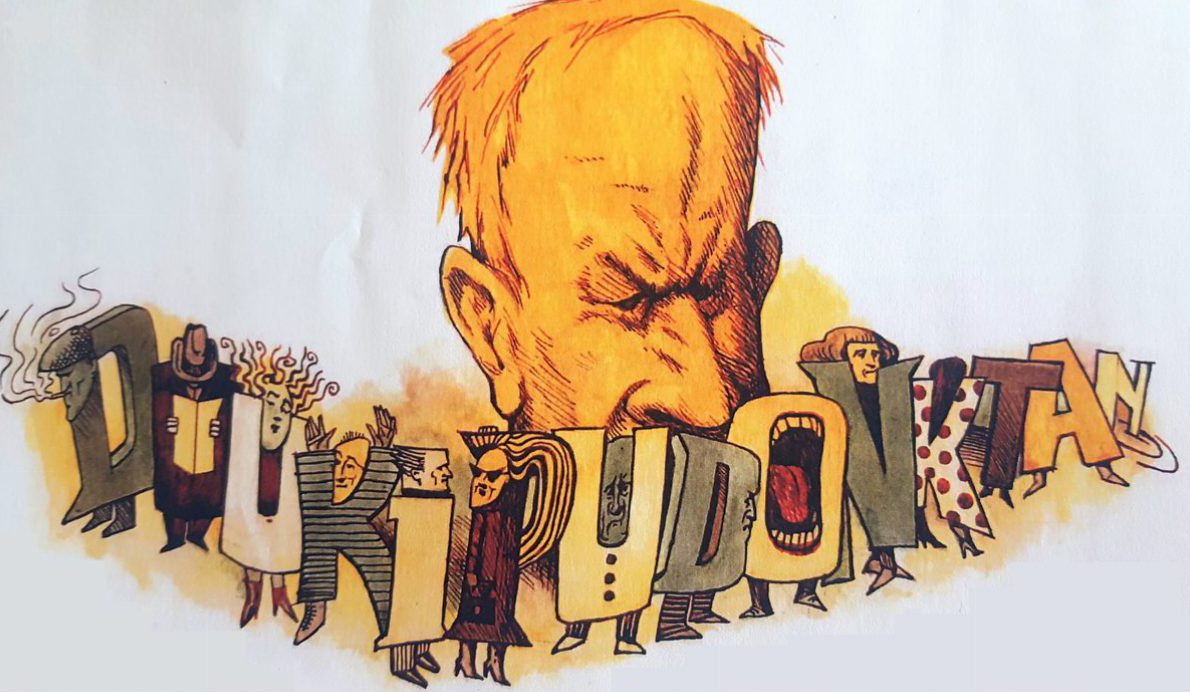

Laurent Nunez nous avait surpris et enchantés par son acuité d’analyse dans son précédent ouvrage L’Enigme des premières phrases. Ce littéraire hors-pair, qui sait fouiller les textes autant que les langues et nos travers, nous épate et nous bouscule à nouveau en cette rentrée littéraire. Oui, sans aucun doute, il nous faut des mots nouveaux pour dire notre condition d’hommes et de femmes, pour fouiller nos âmes et notre façon d’être au monde, et, surtout, surtout, pour accueillir dans notre vocabulaire des situations, sensations, manières d’être parfaitement universelles. La littérature est déjà passée par là, qui anticipait, accueillait sans le savoir, sans le souligner ni même le supposer, des situations inscrites en un seul mot dans des langues largement ou peu pratiquées. Cet ouvrage érudit et immédiatement accessible engage à envisager l’humain dans sa permanence et son actualité. On découvrira, à l’entrée «putivuelta», un mot né au Mexique et essaimant dans toute la sphère hispanique, qui signifie à la fois la ronde que font les putes pour trouver le client et la ronde des clients pour trouver les putes… Nous voilà revenus à la querencia, zone de confort pour quelques-uns, et d’inconfort pour quelques-unes. C’est dans la langue, dans son évolution et dans sa constance, que se trouve la vérité humaine. Dans les langues. Oui, assurément, il nous faudrait des mots nouveaux pour dire ce que nous sommes. La somme des langues donnerait-elle la clé de l’énigme et de la vérité humaine ? A lire le brillant essai de Laurent Nunez, on ne peut en douter.