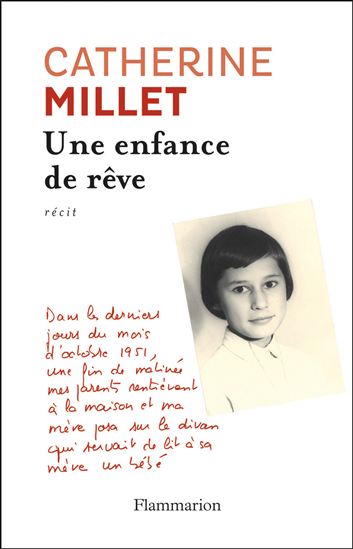

L’enfance que Catherine Millet raconte n’est pas une « enfance de rêve » au sens attendu. C’est au pied de la lettre qu’il faut prendre ce titre, le rêve étant la composante première de ce que l’on nommera platement le rapport au monde de l’écrivain. Le rêve, ou plutôt la « rêvasserie », mot que Catherine Millet défend malgré son euphonie dissonante et son suffixe péjoratif : « Bien qu’il ne soit pas très beau, j’affectionne le mot rêvasserie, qui exprime si parfaitement ces pensées flottantes qui ne m’abandonnent jamais », dit-elle. Car elle dit, Catherine Millet, elle n’avoue pas. Son entreprise littéraire est très éloignée de la confession et de la repentance. Son expérience d’humaine unique – nous sommes tous uniques – est rendue par l’écriture dans un cheminement littéraire et psychologique qui se situe quelque part entre Annie Ernaux et Marcel Proust : une époque ressentie, remémorée et non jugée ; un essai de retour sur les sensations premières ; une voie vers l’écriture.

Le bébé, par exemple. Si le livre s’ouvre sur un bébé qui n’est pas Catherine, mais son frère Philippe que madame Millet dépose « sur le divan qui servait de lit à sa mère », c’est pour s’interroger sur les premières sensations éprouvées par le petit – la petite – d’homme, et leur persistance, ou l’impossibilité de les éprouver à nouveau. Quand et comment a-t-on conscience, pour la première fois, de son corps ? Une enfance de rêve est rythmé par ces premières fois : premier jour d’école, premières règles, première syncope qui dit déjà ce qu’est la mort, premiers embrasements du plaisir solitaire… Ces premières fois retrouvées, remontées non pas comme on revient sur ses pas mais comme on cherche la source gargouillante du fleuve qui nous charrie, touchent moins à l’intime qu’à l’universel. Rien de plus lassant, pour le lecteur, que l’égocentrisme recroquevillé. Catherine Millet explore et interroge sa mémoire sensorielle et psychique pour nous parler de nous.

Les années d’enfance se passent à Bois-Colombes, dans l’immédiat après-guerre. Les parents ne s’entendent pas, et parfois les coups pleuvent. On vit à cinq dans un trois-pièces que la mère s’ingénie à redessiner périodiquement : une chambre devient salon, puis reprend son statut de chambre mais abrite désormais deux habitants ; il faut assortir les meubles et les tapisseries, puis recommencer et tout reprendre à zéro. La petite fille dort avec son frère, puis sa grand-mère, puis sa mère lorsque la grande chambre est laissée au seul père. C’est une enfance ballotée au sein d’un même appartement. Deux parents qui se battent, une grand-mère qui intervient dans les disputes, deux enfants qui se bagarrent. Le bruit de la vie des Millet parvient jusque chez les voisins, qui parfois viennent protester. La petite Catherine fréquente des amies dont les mères ne travaillent pas, qui vivent une enfance autre, plus calme, plus bourgeoise. Aucune amertume dans le récit de Catherine Millet, aucun regret. Le regard qu’elle porte sur sa famille est à la fois factuel et distancié, émotionnel et analysé : « L’intérêt que je trouvais à cette mésentente [= celle des parents] était que je l’associais sans me le formuler clairement à notre condition sociale ».

La propension à la rêverie de la petite Catherine n’est pas une échappatoire, mais bel et bien une manière d’être. Millet fait référence à ses années de psychanalyse, mais elle suit plutôt les vues d’un Bachelard écrivant : « En somme, le psychanalyste pense trop, il ne rêve pas assez ». Les lectures d’enfance, les films vus au cinéma, font « fantasmer » l’enfant puis la pré-adolescente. La sexualité est éprouvée avant d’être comprise, et le théâtre, lors des fêtes de l’école de filles, se joue des genres et des sexes. Catherine incarne des rôles masculins – elle a longtemps été la plus grande de sa classe – jusqu’à ce que l’entrée au collège-lycée, l’apparition des règles et l’arrêt de sa croissance fassent d’elle une « jeune fille ». Le basculement dans l’adolescence passe par le regard du père – la jeune fille comprend qu’elle peut être objet de désir – et l’affirmation de l’imagination. Le désir d’écrire s’affirme.

La figure tutélaire de la petite Catherine est Dieu, rien de moins. Magnifique passage où l’enfant mêle dans un même élan la publicité pour une eau gazeuse et le dialogue secret avec Dieu lui-même, sans intermédiaire. Et magnifique restitution candide de ce moment : « C’est entre les murs du California [= la salle de cinéma] que, toute petite, je fus frappée par un dessin animé publicitaire pour l’eau minérale Vichy Saint-Yorre : on n’y voyait pas Dieu, mais on entendait Sa voix sonore, grossièrement autoritaire, et qui réclamait à boire ». Cette image en creux de Dieu – il n’est pas visible – va d’une certaine façon conditionner les rapports de la petite fille avec lui. Elle lui parlera sans intermédiaire, dans une conversation ininterrompue au fil des années d’enfance. Elle se sent investie d’une mission, songe à entrer au couvent, puis comprend – décide – que sa mission est l’écriture.

Romanesque en diable dans son enfance – le rôle qu’elle a préféré interpréter au théâtre de l’école a été celui d’un meunier qui se suicidait, et les premiers textes qu’elle a écrits tenaient autant de l’imagination que de la fable morale – Catherine Millet a bifurqué vers le récit personnel. Un récit qui distille un romanesque vécu, partageable immédiatement par le lecteur, servi par une écriture impeccable et une sincérité touchante. L’émotion née de la lecture d’Une enfance de rêve, mais aussi des premiers opus intimes, est la pierre de touche du grand écrivain. Le lecteur peut s’exclamer : c’est moi, là ! C’était comme ça, exactement comme ça ! Pourtant, c’est une vie singulière qui se donne à voir. Le talent s’exprime dans cette symbiose aboutie.

Les premières fois de Catherine Millet

par Christine Bini

2 juillet 2014

"Une enfance de rêve" est rythmé par les premières fois : premier jour d’école, premières règles, première syncope, premiers plaisirs solitaires…