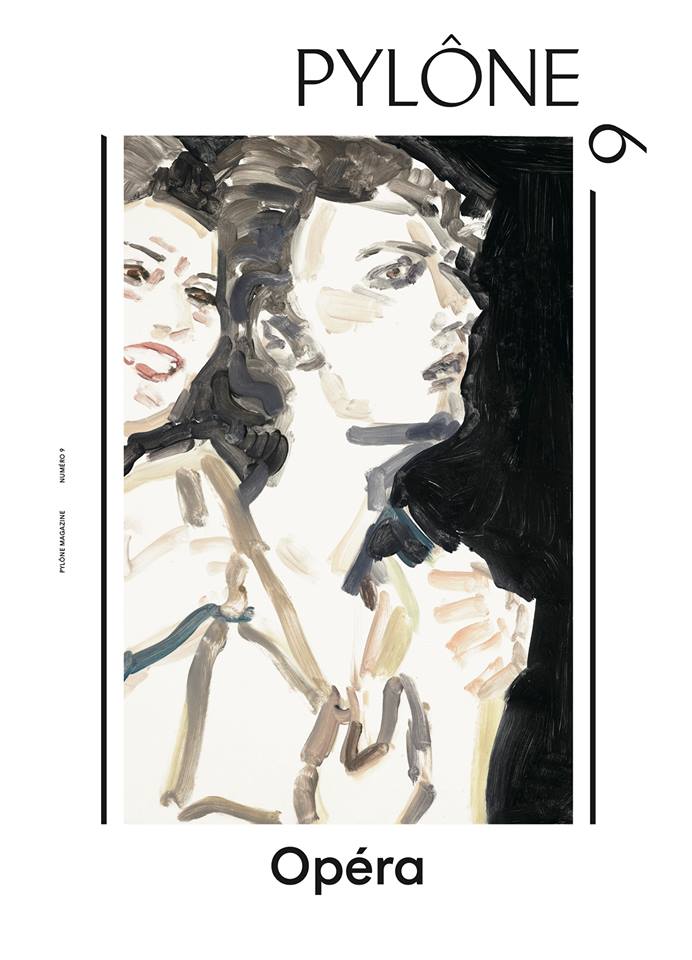

Jonas Kaufmann. C’est lui qui apparaît en couverture de la livraison 9 de l’excellente revue belge Pylône, intitulée « Opéra ». Kaufmann, c’est l’opéra d’aujourd’hui : il est partout, dans Carmen ou dans Don Carlos, souple et léger, juste parfait. Le ténor. La star. Il divo. Sur la couverture de Pylône, il est presque désincarné, traits rigides sous le pinceau d’Elizabeth Peyton, aquarelle et fond noir, « monotype on handmade paper, 2011 » précise-t-on, page 2. En d’autres temps, on aurait choisi, peut-être, un Pavarotti bedonnant – restons sur les ténors – ou un Raimondi don-juanisé – allons voir ailleurs, plus bas dans les basses, plus haut dans le temps. Ou une femme, Caballé, Freni, Berganza. L’opéra tel qu’on le conçoit a priori, le chant, la performance, la classe – qu’elle soit sociale, ou renvoyant à l’élégance de dieux soudain accessibles.

Si l’opéra se veut spectacle total, une livraison de revue prenant pour thème un tel défi se doit d’envisager l’opéra sous tous les angles contemporains possibles. Texte et mise en scène. Éclairage et récitatifs. Fond-forme-déformation. Quelque chose entre le théâtre proprement dit – la représentation – et l’élaboration en amont. Quelque chose entre la réflexion a posteriori et l’expérimentation. Le texte et l’image. La montre et le dire. Il y a tout cela, dans le Pylône 9. On y trouve l’opéra canonique, sous la plume de Dominique Noguez : « Je t’aime, tu ne m’aimes pas, je te tue, je me tue ». Dominique Noguez qui s’appuie sur La Traviata pour magnifier le sacrifice et souligner l’intemporalité de l’amour représenté. Sous la plume, aussi, de Vincenzo Latronico : dans son très beau texte « Le roman opératique », il se souvient de la découverte première – il vit à Milan, est entraîné à La Scala par son meilleur ami qui a une liaison avec la fille du chef d’orchestre. On doit beaucoup à ses amis d’enfance. Latronico pénètre un monde de farce et de délectation quand il s’attendait à un spectacle réservé à une élite dont il ne faisait pas partie. L’opéra, souvent, est un cadeau inattendu. Et sous la plume de Latronico, l’opéra est le déclic du possible roman total, le « roman opératique », qu’il a rêvé et que Jennifer Egan a concrétisé, selon lui. A visit from a goon squad, roman reconnu, primé, a tenté – et réussi, hélas – l’œuvre totale. Soap-opéra et outre-postmodernisme d’écriture. Un échec littéraire, selon Latronico.

Dans une revue papier, belle, lourde, objet à manipuler et sur lequel revenir, on ne peut rendre compte de la musique. Paradoxe pour qui veut parler d’opéra. Mais on peut parler des images. On peut les donner à voir. Charles Dantzig, en nous offrant la reproduction d’un cliché de Rami Maymon – un homme en forêt, las, coude levé et main occultant la moitié du regard – s’interroge sur la signification possible de cette photographie. Choisissons l’hypothèse dantesque : « cet homme revenait d’accompagner un poète italien et vaniteux au fond des Enfers ». Car dans l’opéra, il n’est, au fond, question que de la mort.

La mort, elle vient du ciel. On en a pris terriblement conscience un 11 septembre. C’est à ce traumatisme collectif que Camille de Toledo s’est attelé, dans sa Chute de Fukuyama. Un opéra en six langues, livret et images de Camille de Toledo, musique de Grégoire Hetzel. La Chute de Fukuyama a été représenté en mars 2013 à la salle Pleyel. Dans le dialogue entre Joachim Olender et Camille de Toledo que nous propose la revue, il est question de l’hybridité de l’œuvre. Les révélations sur l’utilisation de la 3D sont emblématiques de l’âme opératique : l’opéra, c’est du bricolage, au fond. Du bricolage qui doit se voir, qui doit se montrer. Le rêve est à ce prix. Pour La Chute de Fukuyama, on a utilisé un vieux logiciel informatique – vieux à l’aune du temps numérique, qui coule vite, si vite. Que l’on ait utilisé dans la représentation à Pleyel des images issues d’un logiciel obsolète replace l’opéra dans sa manifestation première : une manipulation, un anachronisme, une vérité intemporelle. Les moyens techniques mis en œuvre, contemporainement numériques ou empiriquement napoléon III dépassés, n’ont que peu d’impact sur la magie opératique. Est à l’œuvre, sur scène, une vérité ampoulée, inacceptable, qui nous renverse. Camille de Toledo, pøtentiellement, sait de quoi il nous parle, et d’où il nous parle, avec modestie.

Puisque l’opéra est théâtre, Pylône 9 donne la parole aux compositeurs, aux metteurs en scène et aux écrivains. Ainsi, Joël Pommerat, qui converse au plus près avec Philippe Boesmans. Ainsi Jonathan Littel, qui s’interroge sur « la relecture tout à fait décapante du corpus antique » à propos de Poppea a Nerone. Puisque l’opéra est texte et imaginaire, Bernard Schefer revisite Orphée et Eurydice, et Maël Renouard met en concurrence Verdi et Wagner dans un récit historique qui ouvre sur des vertiges de Hollandais volant au bord de pyramides, se refermant sur des âmes errantes.

Nous ne mentionnons ici que quelques-unes des merveilles de ce Pylône 9. On y trouvera également Vincent Duteurtre, Olivier Steiner, Patrick Roegiers et bien d’autres. On n’y rencontrera que peu de femmes – mais l’opéra, pour reprendre le titre de Catherine Clément, a toujours tablé sur la défaite des femmes. En 188 pages, sur deux colonnes par page, cette livraison balaie le spectre fantasmatique et réel de l’opéra, dans sa tradition et sa modernité, son décalage et son universalité. On soulignera la perfection du rendu des photographies – la chaleur des couleurs, la perfection des noir et blanc – et celle de l’élaboration : on débute par la déploration, on finit sur le journal de Dominique Noguez. Ce Pylône 9 donne la parole à 30 personnalités. Est placé sous le signe de La Monnaie. La musique, impartageable sur support papier, se donne toutefois à entendre.

Pylône magazine n°9, « L’opéra », 2013, 188 pages.

Pylône est une revue belge crée et dirigée par Gilles Collard.