La lucidité luit dans la solitude, votre serviteur en fait une fois de plus l’expérience… Vers minuit et des poussières blanches, celle que j’aime m’envoie : Good night… Love… Mon portable coupé une fois de plus par cet enfoiré d’opérateur, je lui renvoie par la pensée : To be living for you is all I want to do / To be loving you it’ll all be there when my dreams come true – extraits d’une chanson des Jefferson Airplaine. Nul doute que, le ciel clair et étoilé aidant, ce message via fibre optique de mon désir vole immédiatement vers toi. Nul doute que l’amour soit le dernier dream que je ne suis pas encore parvenu à tuer. Pour la simple et seule raison qu’il n’est ni un rêve ni une utopie, ni rien qui soit issu de ces eaux-là. Je tourne dans la pièce et le jardin avec toi et Thompson en tête. Loin du bruit, de la prohibition de la mort – mon Ajja fondant à vue d’oeil – des phobies, des anti-phobies, de cette machinerie diabolique qu’on appelle la Vie, et de nos différends idéologiques qui – finalement – sont sans importances. Je rejoints sur un point le Dr Johnson : faire de soi un freak nous exonère de la douleur d’être homme. Mais cela même est une vanité et une présomption d’esprit.

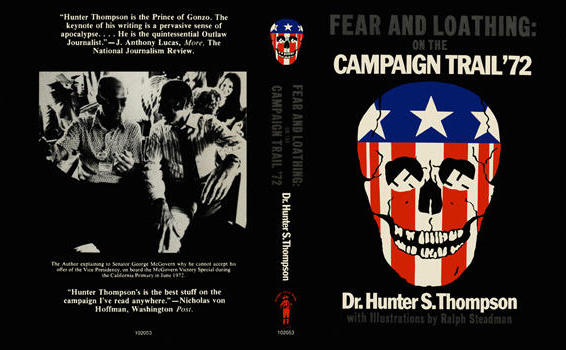

Les voies du Gonzo sont impénétrables pour qui refuse de descendre au fond du puits pour réveiller l’animal qui sommeille. L’image est peut-être bateau mais je n’en vois guère d’autres : tous les écrivains dignes d’intérêt – journalistes compris – d’hier comme d’aujourd’hui ne sont diplômés d’aucune université sinon celle de la vie. Ce sont les miroirs – et par là même, la mémoire vivante de leur temps. Punto basta. Plus le miroir semble a priori grossissant, plus l’image renvoyée s’avère d’une implacable justesse. Contrairement à l’idée reçue – telles des graines de pavot semées un peu partout – l’objectivité ne peut faire office de passeport fiable pour Trueland. Inversement, en quoi la fantaisie empêcherait-elle l’exactitude ? Ce sont les faits, – ouvrez les journaux, lisez, hurlez, – qui appellent sans cesse la caricature. C’est la vie elle-même qui coiffe la fiction en lui brandissant un énorme doigt d’honneur ! Sur la question, voici ce qu’écrivait notre Dr. Thompson : Les faits sont des mensonges dès qu’on les additionne, et le seul journalisme auquel je puisse prêter beaucoup d’attention est du genre Dans la dèche à Paris et à Londres [de Georges Orwell]. En un mot, lorsque les approximations, les préjugés, les ragots finissent par se travestir en objectivité, il faut être prêt à s’immerger dans la réalité pour leur faire cracher leurs mensonges.

A l’époque où Thompson commençait à pianoter sur les touches de sa machine, l’Amérique ressemblait encore à un immense Shaker mêlant conformisme, surenchère de confiance en soi, peur justifiée et dose massive de paranoïa. L’on en est encore à prendre conscience de l’extraordinaire puissance des médias. Les politiques sauront en jouer et McCarthy en premier. Or, d’un autre côté, ce grand pays du paradoxe se trouve être aussi celui de Fitzgerald, d’Hemingway, de Kerouac. Avec tout ce qu’ils représentent : passion de la vérité, de la liberté débridée, de la provocation, de l’excès. Guerre froide à l’extérieur, bouleversement des mentalités de New-York à la Californie (Hunter lui-même était à la fois pacifiste et membre de la National Rifle Association).

Le rêve américain est protéïforme. Et à l’évidence, ces rêves ne furent pas toujours perméables, loin s’en faut. Il y avait des magazines comme The Nation qui était comme le porte-voix de la Nouvelle Gauche progressiste américaine. On pouvait y lire des contributions de personnalités et de plumes aussi prestigieuses que Luther King, Gore Vidal, et même Jean-Paul Sartre. McWilliams, qui y travaillait depuis le début des années 50, devint rédacteur en chef du mag en 55. C’est ce même McWilliams qui, dix-ans plus tard, allait affréter une rampe de lancement à la carrière de Hunter Thompson.

1965 : les Hell’s Angels et leurs Harley désormais mythiques brûlent l’asphalte de San Francisco, attirent l’attention des canards et tabloïds de l’époque qui en font immédiatement leurs choux gras. Les terreurs motorisées terrifient et fascinent à tel point que le ministre de la Justice de Californie exige un rapport pour identifier – entendez juguler – le phénomène. Les flics sont sur le coup. Les grattes-papier sont sur le coup. On vogue en pleine approximation. l’Esprit Saint doit intervenir. Et Il va intervenir. Il sonne un soir à la porte de McWilliams. Il lui loge une idée de génie entre les deux yeux : dépêcher un certain Hunter S. Thompson sur l’affaire. On appelle Thompson, Thompson répond : ça, c’est tout à fait dans mes cordes. Comme disait notre bon vieux Raymond Aron : “Les hommes font l’histoire, mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font”.

L’aiguillon que je viens d’appeler de manière fort hasardeuse Esprit Saint a un nom bien plus simple et bien moins prestigieux, j’ai nommé : L’intérêt. Ecoutez bien ceci : Rien n’attire autant un redac’chef qu’un bon viol. Pour eux l’apparition des Hell’s Angels est un sensationnel coup publicitaire. Autrement dit, tu n’es pas dupe de la scène sur laquelle tu joues ni du cirque auquel d’une certaine manière tu participes. Il s’agit, soi, pour soi, en soi, d’aller au fond des choses. D’appréhender ou tenter d’appréhender les hommes à travers leurs rêves même s’ils sont fous et plus que potentiellement dangereux.

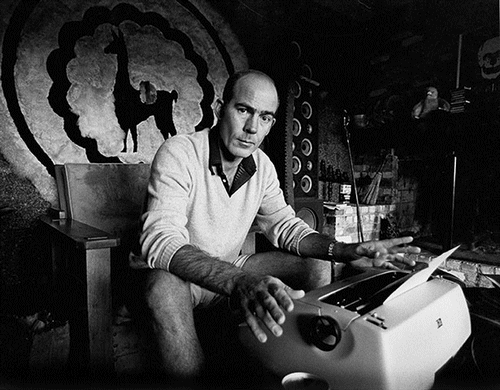

S’il n’a pas la carrure physique nécessaire, Thompson est doté d’une stature mentale suffisante pour affronter les Angels. Ces gars-là sont paradoxaux, soupe-au-lait, brutaux et buveurs, un peu comme lui en somme. Naturellement porté à l’outrance, à la provocation et tout ce qui s’ensuit, il s’imagine leur égal. Inutile de se travestir pour les rencontrer, il se dit, et à raison, “Hunter, reste toi-même, ça vaut mieux” : porte cigarette, veste de sport, chaussures à embout. Après 50 ou 60 bières, l’air devient drôlement plus respirable. A l’aube, le contact est établi. Les séances se réitèrent. Chez les Thompson et ailleurs. Hunter pond un article retentissant, et marque les esprits. Le téléphone chauffe, louanges, questions, félicitations, et étincelles des éditeurs : et si vous poussiez l’investigation plus loin et nous en faisiez un livre ? Après tout, ces barbus en cuir défiant les conventions et le macadam, persuadés que l’enfer avait décidé de prendre en location la planète ne sont-ils pas, eux-aussi, un moment du rêve américain ?

Même si, bien sûr, ce rêve doit finir en un mémorable et ô combien décisif pétage de gueules : …Durant presque un an, j’avais vécu dans un monde ne ressemblant, au début, à aucun autre. Je savais que la menace n’était pas ce qu’on en montrait, mais plus ils fascinaient les foules, plus leur mystique perdait consistance au point de devenir transparente.

Mais comment faire pour empêcher le rêve de se transformer en cauchemar ? Et sommes-nous condamnés à décrire inlassablement son crépuscule ? La vague qui atteint sa crête avant de se retirer. Et qui est le mouvement même de la vie.