Tim Burton a-t-il cédé à la mode des vampires ? Après s’être pris en pleine figure des suceurs de sang en pagaille dans Twilight et Twixt (sans vouloir mettre les deux sur le même niveau), voici donc arrivée dans les salles françaises la version burtonienne du mythe des vampires. Nous ne pouvons être que dubitatifs, après l’échec de l’adaptation d’Alice au pays des merveilles, au potentiel pourtant extraordinaire. Cependant, n’oublions pas que nous sommes entre les mains du chantre du gothique comique… Faisons-lui confiance.

Le prologue accumulant les clichés du film romantique (falaises menaçantes, forêt sombre, brume mystérieuse et suicide en duo) est d’ailleurs vite expédié. Rapidement, la trame laisse place à la parodie anachronique du vampire débarqué dans les années 1970 après avoir été enfermé dans un cercueil pendant deux cents ans.

Dark shadows débute comme un roman naturaliste, par une déclaration sur le sang comme marqueur de la fatalité héréditaire. Le sang, rouge fluo dans les tuyaux du médecin incarné par Helena Bonham Carter, n’est donc plus utilisé ici comme accessoire gothique du film d’épouvante, mais comme un véritable argument de la pensée du déterminisme. Le sang qui coule dans nos veines, qui nous vient de nos parents, nous procurera donc la fortune ou nous condamnera au dénuement.

Fidèle à la construction de ses génériques, Tim Burton nous montre une figure de créateur se livrant à diverses opérations. La plupart de ses films s’ouvre sur un procédé de fabrication en action, la caméra filmant lentement le matériel et les instruments étranges d’un scientifique fou, faisant ainsi l’éloge macabre de la technique. Ici, on voit une sorcière en train de manipuler des objets ésotériques pour jeter un sort au héros, Barnabas Collins, qui a repoussé ses avances. Dans un enchevêtrement de thèmes chers à la littérature de la Renaissance – la science, la magie, la technique, les instruments au service d’un cerveau malveillant – Tim Burton nous met dans l’ambiance en montrant les opérations d’un alchimiste ou d’un maître de la technique. Ainsi, lorsque Barnabas retourne dans son château après deux siècles d’absence, il se remémore chaque objet qui compose la demeure et loue les prouesses techniques de ceux qui les ont fabriqués. Il évoque le processus de création, mais aussi les matériaux utilisés et les fonctionnalités permises (car ce château, conforme au décor gothique, est doté de passages secrets, bien sûr).

Face aux pouvoirs de l’homme artisan, la nature se fait menaçante. Les plantes ont envahi ce que la main de l’homme avait patiemment construit : le portail ou encore une voiture sont tapissés d’épines, le jardin est recouvert de plants de citrouilles peu esthétiques. Cette invasion n’est pas seulement là pour évoquer l’abandon, mais aussi pour rappeler la faillite de la famille Collins, qui a autrefois bâti un empire autour de la pêche.

Le vampire est d’ailleurs lui-même perdu face aux progrès de l’humanité. L’électricité est également un ressort primordial chez Burton : performance technique, dangereusement funeste par ailleurs. Ici, dès les premières scènes, un homme est jeté dans un boîtier électrique dans un triste feu d’artifice, et les néons gigantesques d’une enseigne Mac Donald sont associés par le héros au Mephistopheles marlowien, celui qui pervertit et mène l’homme à sa perte en le tentant.

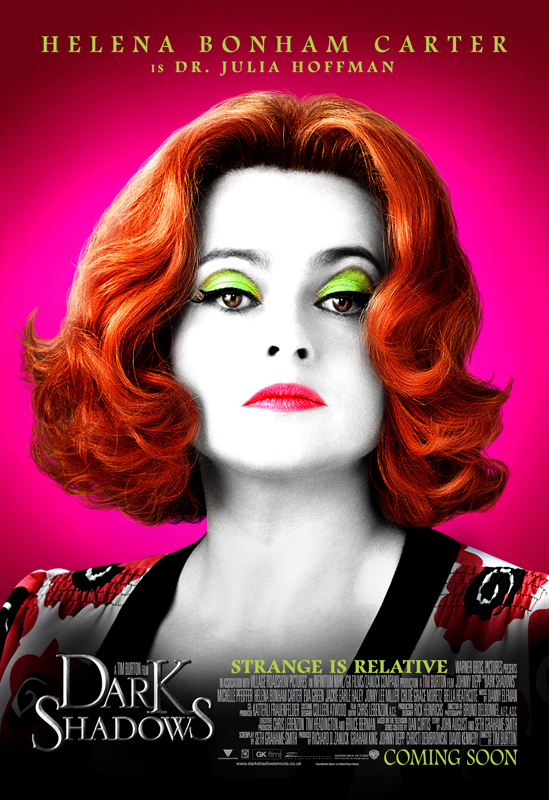

- Helena Bonham Carter incarne un médecin peu soucieuse du serment d’Hippocrate.

Lorsqu’il débarque en ville, le vampire observe une famille en train manger des glaces, et une jeune fille au téléphone dans une cabine. Clown triste dans l’ombre de la nuit, affichant un visage blême et une bouche en sang tirant vers le bas, ses doigts crochus posés sur les vitres des magasins dans un geste de désespoir. Le décalage entre le mort-vivant et ce qu’il perçoit comme une modernité déroutante (celle de 1972…) est avant tout comique. Le film met en scène la figure burtonienne de l’outcast, l’être étrange, et étranger parce qu’ostracisé, qui s’introduit dans la vie normale, trimbalant son masque mortuaire dans des rues colorées de dessins-animés.

Mais pour Burton, la vie normale est toujours atemporelle, ce n’est pas « la nôtre ». Il nous livre des archétypes pré-mâchés : banlieues en carton pâte des fifties dans Edward aux mains d’argent, mégalopole de bande-dessinée dans Batman, ou, ici, port de pêche hippie des années 70.

La famille qu’il retrouve, composée de quelques descendants, se déchire à force d’indifférence et de lassitude. Les membres de cette famille n’ont plus aucun espoir concernant leur situation financière et l’héritage de l’entreprise familiale. À l’inverse, l’ancêtre revient, lui, plein de bonnes intentions, énergique, et le cerveau chargé d’idées pour relancer leur business. C’est bel et bien le mort-vivant qui redonne espoir (et l’on sait que l’espoir fait vivre), qui insuffle de la vie dans cette famille morne, composée pourtant d’une galerie de personnages hauts en couleur en apparence, mais morts à l’intérieur. Dans le château, le vampire est confronté, à travers ces personnages, à une parade de carnaval morbide. Les vivants se livrent à une danse macabre, tandis que le revenant ranime la flamme entrepreneuriale. C’est le mort joyeux.

Dans cet univers déroutant, le décalage veut que l’horreur émane, non pas du monstre, mais de « la vie normale ». La vie normale est non seulement atemporelle, mais elle est également bien plus inquiétante que celle des monstres. Ou plutôt, c’est le monstre, l’outcast, qui prend en charge une humanité bien plus grande et plus touchante que les hommes eux-mêmes.

L’esthétique du film n’est certes plus la même, le compositeur Danny Elfman est toujours aux commandes de la musique, mais ses mélodies sont couvertes par des tubes seventies (The Carpenters, Alice Cooper…). Cependant, le mode de fonctionnement reste le même, fidèle au renversement carnavalesque.

Tout dans le monde torturé de Tim Burton répond à une logique d’inversion. Ainsi, la sorcière blonde platine, que le héros traite de « Belzebub’s whore » (la putain de Belzebuth), détient une entreprise qui s’appelle ironiquement « Angel bay » (la baie de l’ange). Avec ses lunettes de soleil futuristes, que l’on voit sur les affiches du film, le vampire du XVIIIe siècle apparaît comme le plus actuel, en comparaison avec les looks psychédéliques vintage des autres personnages.

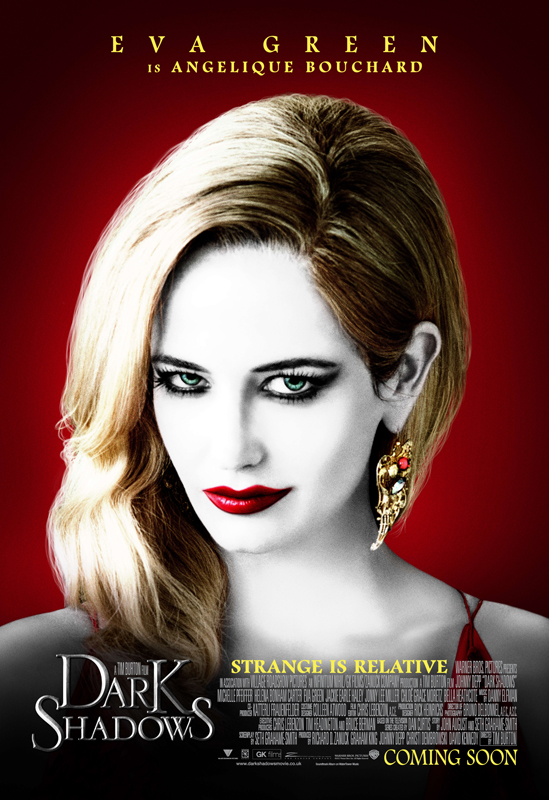

- La sorcière libidineuse est jouée par la Française Éva Green.

Angélique, la sorcière, lance un « Bienvenue dans les ténèbres » à Barnabas en ouvrant grand les rideaux, laissant entrer un soleil éclatant. Les ténèbres, dark shadows, se trouvent donc à la surface de la terre, pour une créature qui a passé deux siècles enfermée dans un cercueil, six pieds sous terre. Car le héros burtonien est un Orphée inversé : la descente aux Enfers ne donne pas lieu à une renaissance, c’est la remontée chez les vivants qui conduit dans les ténèbres. Les films de Tim Burton posent en effet inlassablement la question de la renaissance, du chemin qui va du gouffre à la surface, de la mort à la vie, du néant de la solitude à la chaleur de l’amour.

Et l’amour n’est pas en reste dans cette lecture bakthinienne du monde inversé. On apprend ainsi que le personnage dont est épris le vampire voyait des fantômes lorsqu’elle était enfant, et qu’à ce titre elle a été internée. C’est au moment où elle raconte cet épisode de sa vie, illustré par des images d’elle enfant en camisole de force et soumise à des électrochocs, sur une musique romantique, que l’amour naît véritablement. La passion surgit au moment où s’infiltre au sein de la normalité la folie, le monstrueux, le prodigieux, au premier sens du terme, c’est-à-dire ce qui est contre-nature. Au contraire, le seul vice dont est coupable la sorcière est la jalousie, défaut plutôt humain après tout.

Le réalisme chez Burton ne s’incarne donc pas dans la vie normale, mais dans les moments d’imaginaire macabre.

Enfin, ce qui déroute à première vue le fan de Tim Burton, c’est le changement de ton. Après quelques égarements Narnia-esques (Alice au pays des merveilles), et autres perditions dans la comédie musicale non-animée (Sweeny Todd), on sent ici une volonté d’en revenir à des films destinés à une tranche d’âge adulte. Ce retour au public adulte ne passe pas par une intensification de l’horreur, mais pas les questions abordées : la jalousie, la famille, la vie professionnelle. Aussi, et surtout, par une sexualité qui s’expose. Contrairement à la vision idyllique du conte et de son baiser final, les amours sont multiples. Le vampire aura ainsi quatre partenaires affichées à l’écran. En témoigne la scène mémorable de sexe torride, sur du Barry White, entre le vampire et la sorcière, entre le gentil et la méchante.

Ce film, finalement, se veut adulte dans sa dimension sociale. La résolution ne se suffit plus à la conclusion didactique pour enfants. En faisant une véritable comédie, le réalisateur parle aux adultes. Et ce, notamment, à travers les questions financières et capitalistes mises en scène par la guerre pour le monopole de la pêche qui fait rage entre les deux maisons, celle de la famille Collins et celle d’Angélique.

Tim Burton prolonge un message ébauché avec Sweeny Todd, racontant l’histoire de deux anthropophages qui concoctaient des tartes avec de la viande humaine et les vendaient aux Londoniens en gardant secret leur contenu. Le sang dans ce film est une matière plastique et sociale. La société se nourrit de sang, tout comme le vampire. Celui de Dark Shadows massacre et réduit la société en tuant des innocents par dizaines, mais, en même temps, lui redonne vie, rétablissant la santé économique de la ville. Chez Tim Burton, le héros suce le sang de la société pour le transformer en or et en énergie pour la communauté.

C’est en cela que le mécanisme de renversement et la figure de l’outcast sont si puissants dans le cinéma de Tim Burton : la vie est macabre, la mort est joyeuse, elle sert le bien. Les vivants, où ceux qui y ressemblent, se révèlent ignobles de méchanceté, tandis que les monstres, par leur position externe à la société, permettent un renouvellement sublime.