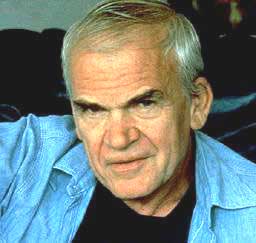

Yann Moix à Brasilia

Quatrième entretien :

L’OEUVRE, LA MEUTE ET LA VIE

Yann Moix partage actuellement son temps entre Paris, Berlin et Brasilia. L’écrivain a accordé à nos confrères de la revue brésilienne Nova Antropofagia une série de cinquante entretiens que La Règle du Jeu commence dès ce jour à publier intégralement.

En France, votre pays d’origine, vous êtes très décrié, voire systématiquement critiqué… Ce n’est pas épuisant ?

Tous les écrivains qui ont une œuvre importante à faire, comme dans mon cas, connaissent de tels mouvements d’hostilité. Mais je tiens bon, d’abord parce que j’ai de solides amis et également de solides réseaux, et surtout, parce que cette œuvre à laquelle je travaille, précisément, tient le choc et encaisse, plutôt bien je dois dire, les coups de boutoir perpétuels qui tentent de la briser. Il est vrai que j’ai une meute aux mollets, ce qui est parfois désagréable et parfois satisfaisant : c’est en effet la preuve, la preuve tangible, de mon influence grandissante. Mes romans, mes essais, mes articles, mes dessins à présent (que je publie hebdomadairement dans Le Point), le succès de mon film Podium, l’échec de Cinéman, enfin, ont fait de moi quelqu’un qui existe. Qui existe beaucoup trop aux yeux de certains. Ma chance, au fond, c’est d’avoir une foi infaillible en mon œuvre, d’une part, et d’autre part d’être suivi par quelques milliers de fans hardcore. Ils ne sont pas des centaines de milliers, pas des dizaines de milliers, non, quelques milliers pour l’instant, mais leur existence m’importe beaucoup. Ce que je paye parfois, en somme, c’est une certaine incontournabilité doublée d’un éclectisme qui, dans mon pays, la France, est très mal supporté.

Vous ne souffrez pas de ne pas vendre davantage de livres ?

Chacun de mes livres se vend, en moyenne, aux alentours de 20 000 exemplaires. Ce n’est pas extraordinaire et ce n’est pas honteux. Je suis bien avec ces chiffres. J’ai la chance, qui est déjà un luxe, de ne pas écrire dans l’ombre, dans la nuit, dans l’inconnu. Le reste, je ne puis agir vraiment dessus. Parfois, je me décourage, mais ce n’est jamais pour des raisons de chiffres de vente : c’est qu’il m’arrive, c’est assez rare mais cela m’arrive, de douter de la place de la littérature dans le monde d’aujourd’hui. Puis je lis Kafka, Gombrowicz, Sartre, et hop, cela relance la machine, je suis de nouveau heureux d’être dans cet art-là, d’avoir « choisi » la littérature, en laquelle je crois de toutes mes forces, malgré ces crises de doutes aigües, mais passagères. J’aime savoir, contrairement à nombre d’autres écrivains que je connais, que des lecteurs me liront, et même, oui, que des critiques me liront. C’est parfois à eux que je pense quand j’écris. Je me dis : « Tiens, Bidule ne va pas aimer cette page, mais elle fera rire Machin. » Je ne peux pas m’empêcher d’y penser, ni de penser aux lecteurs. Et très paradoxalement, cela me pousse à être d’autant plus personnel, « égoïste », comme si mon but était de les étonner jusqu’à les décevoir absolument. Organiser un absolu, assez masochiste, de la déception… Tout en pensant que, finalement, ils vont adorer quand même. Écrire, pour moi, c’est écrire dans ce leurre permanent. Comme dirait Modiano : « C’est compliqué » !

Vous avez raté des livres ?

Franchement, aucun. Car rater un livre, c’est n’avoir pas réussi à faire le livre qu’on s’était promis de faire. Et comme, au moment de commencer un roman, je ne sais jamais de quoi il sera fait (à l’exception notable de Podium), je ne puis considérer que je rate une cible : je n’ai pas de cible. J’aime être étonné par mes livres, et parfois je le suis, un peu comme s’ils n’étaient pas de moi. Je fais partie de ces écrivains, finalement assez rares qui, un peu comme Gide, ou Suarès, ou encore Gombrowicz (pour citer quelques uns de mes maîtres) changent de « genre », de « registre » à chaque livre, et chaque fois pour plaquer sur ce genre une ironie particulière, comme un détournement de genre. Pour Podium, je rêvais d’écrire un roman de gare, pour Edith Stein, d’écrire un petit Evangile de chevet… Partouz, je le rêvais fou, déglingué, absolu… Comme un livre qui, sans cesse, perdrait le contrôle. Jubilations vers le ciel, mon premier roman, je voulais en faire un hommage à la littérature que j’aimais, mêler tous les styles, les plagier tous, les redigérer. Les Cimetières sont des champs de fleurs, lui, a été composé à la mitraillette, en un mois, parce que je souffrais à cette époque, j’étais très malheureux, et je voulais faire non pas un livre sur la souffrance, mais véritablement un livre qui souffre. Quand je repense à cette époque, je me dis que j’ai vraiment atteint des abîmes de souffrance, de mal-être, de solitude… C’était vraiment une période atroce. Vraiment. Pour Anissa Corto, le but était, tout en me jurant d’écrire le livre le plus romantique des années 2000 (je crois que j’y ai réussi d’ailleurs), de fondre Proust et Walt Disney, car j’aime les mélanges impossibles. Si un mélange ne fonctionne pas, cela créé alors un hiatus, une brisure, et cela m’intéresse encore plus – c’est ce que j’aime chez Boulez, dont nous parlions hier. Je fonctionne en réalité par trilogies, indépendamment des genres : ma première trilogie est une trilogie sur la folie sentimentale, romantique, amoureuse (Jubilations, Les Cimetières, Anissa Corto), la deuxième est une trilogie sur la folie du monde actuel (Podium : fanatisme et célébrité, Partouz : fanatisme et religion, Panthéon : fanatisme et politique). Puis une troisième trilogie est née, faite de livres peu épais, mais qui ont excité à la fois critiques et lecteurs (en bien comme en mal) : Mort et vie d’Edith Stein, réflexion sur la mystique de l’être adulte, Cinquante ans dans la vie de Michael Jackson, réflexion sur la mystique de l’enfance, et La Meute, réflexion sur la mystique du banni.

Mais des liens sont tissés entre ces trilogies, des ponts….

Exact ! C’est que je crois à la continuité conceptuelle chère à Zappa. Édith Stein doit être considéré comme le tome 2 d’Anissa Corto. Panthéon et Michael Jackson sont également les tomes 1 et 2 d’un même livre. Et Partouz ne peut être lu qu’avec Transfusion, mon recueil de poèmes… Mes thèmes sont souvent les mêmes : l’intranquillité, l’enfance, la persécution, l’idolâtrie. Et surtout : comment être soi dans une société qui ne le permet pas. Qui, sans nul doute, ne l’a jamais permis. Et n’existe que pour cela : nous en empêcher de toutes ses forces. À cela, il faut opposer l’art. L’œuvre à faire, cette œuvre qui occupe la plupart de mes jours et de mes nuits. Et qui est toute ma vie.

Propos recueillis par Nelson de Oliveira.

Merci pour ces entretiens, a quand les prochains episodes ?

Merci !

Vous lire, même quand vous n’écrivez pas, est toujours un plaisir. Vous osez tou, et c’est même à ça que l’on vous reconnaît. continuez, y’en a pas assez des comme vous!

Charles Péguy en ombre transparente, te donne de la lumière…

Je ne te connaissais pas ainsi… Je suis tres étonnée par cet entretien et par tes réponses. Hé bien continue d’ecrire c’est ce qui reste de plus agréable au final surtout pour une inconnue !

ça fait plaisir de t’entendre parler de la tectonique des affects, de la géographie des dessous du capot et du cambouis qui reste pour longtemps sur la mémoire… la mécanique humaine ne s’offre pas comme ça… elle se débat la garce.