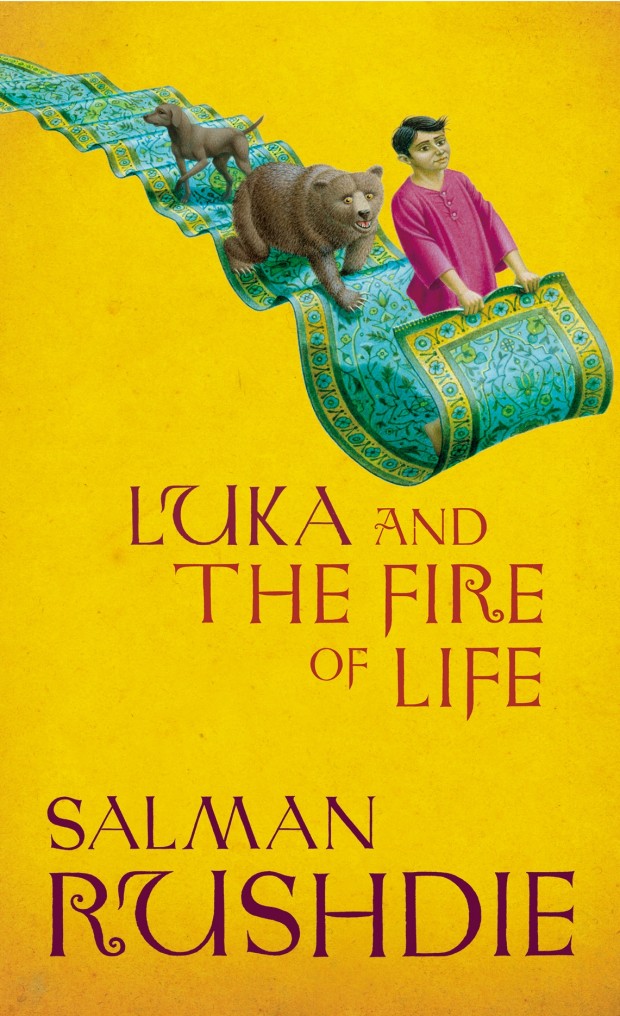

Vient de paraître en Angleterre, et va paraître en France, dans une semaine, le dernier livre de Salman Rushdie, « Luka et le feu de la vie », fournissant une occasion de réfléchir à la place que tient, sur le territoire littéraire contemporain, un écrivain au parcours aussi singulier, aussi iconique aussi, mais pas nécessairement pour des raisons proprement esthétiques, que l’auteur des « Versets sataniques ».

Aujourd’hui, en réaction à l’oeuvre de Salman Rushdie, on trouve essentiellement deux discours: le premier, que l’on pourrait qualifier d’ « indulgent », consiste à remémorer ce qu’a subi dans dans sa vie, ce qu’a risqué dans sa chair un trop audacieux poète. Et à dire ensuite: « oui, maintenant il donne dans le merveilleux, eh bien, pourquoi pas… ». Sans chercher pour autant à expliquer ce revirement.

Le second, plus virulent, dénonce en lui un « écrivain mondain », qui vit entre Londres et New York, un phénomène intempestif plus que daté, dont plus personne n’a au fond cure, qui n’a rien produit d’intéressant depuis bien longtemps (combien, dix ans?), et qui a sombré aux affres de la « pop littérature », d’une littérature de divertissement, peu préparée à se confronter aux plaies du monde actuel, celles que touchent, que fouillent, un Philip Roth, un Milan Kundera, voire même, en un certain sens, un Jonathan Franzen.

Le discours porte si bien que même ses amis l’adoptent: Neil Gaiman, dans le « praise » qu’il a donné pour la quatrième de couverture du livre en anglais, s’inscrit pleinement dans cette perspective, en qualifiant le livre de « wonderful in the way it builds heartfelt magical fiction for kids who love video games », « merveilleux dans la façon dont il construit une fiction magique et touchante pour des enfants qui adorent les jeux vidéos ». Toujours les jeux vidéos, toujours la « pop littérature ».

Honnêtement, à la lecture de « Luka and the Fire of Life », on ne voit pas vraiment ce que les jeux vidéos viennent faire dans l’histoire. Peut-être une vague réminiscence de « Prince of Persia »… Et encore celle-ci serait-elle douteuse, sinon d’un goût douteux.

En premier lieu, le livre est magnifiquement écrit. En effet, il n’est rien de plus difficile que la simplicité, que l’évidence. Et l’on sait, au moins depuis Louis Aragon, que l’incipit, la première phrase d’un livre, constitue souvent comme le point culminant de la difficulté, et, quand il est réussi, autant un bon présage qu’un sommet de littérature. Sans même qu’il soit besoin d’en appeler ici à la haute autorité de Proust…

Or celui de « Luka » est d’une fluidité, mais aussi d’une élégance, absolument étonnantes.

« There was once in the city of Kahani in the land of Alifbay, a boy named Luka who had two pets, a bear named Dog and a dog named Bear, which meant that whenever he called out ‘Dog!' » the bear waddled up amiably on his hind legs, and when he shouted « Bear! » the dog bounded towards him wagging his tail. »

« There was once in the city of Kahani in the land of Alifbay, a boy named Luka who had two pets, a bear named Dog and a dog named Bear, which meant that whenever he called out ‘Dog!' » the bear waddled up amiably on his hind legs, and when he shouted « Bear! » the dog bounded towards him wagging his tail. »

« Il était une fois dans la ville de Kahani, au pays d’Alifbay, un garçon nommé Luka, qui avait deux animaux, un ours nommé Chien et un chien nommé Ours, ce qui signifiait que, quand il appelait « Chien! » l’ours approchait en se dandidant gentiment sur ses pattes de derrière, et quand il criait « Ours! » le chien accourait vers lui en remuant sa queue ».

La langue est simple, et pourtant on y ressent sans peine le bruissement dont Roland Barthes était si admiratif.

Une heureuse simplicité, de fait. Mais une question se pose: si Salman Rushdie a fait ce choix de cette manière d’écrire, de cette aisance, abondante parfois, si, cependant, il joue sur les noms, inventant une créature singulière, le « nobodaddy », ouvrant les vannes au déferlement du rêve, ne serait-ce pas là la trace d’une littérature symbolique, sinon allégorique?

C’est probable. Il demeure donc aujourd’hui, aux critiques, non pas à dénoncer la perte d’inspiration d’un auteur dont on sait qu’il tient une place de premier plan, quoique à part, dans le monde de la création, non pas à recevoir tel quel le texte, mais à en chercher les sources, à faire confiance au génie de Salman Rushdie, à sa capacité d’artiste, celle qui consiste à imaginer des mondes.