1. Le crépuscule sans fin. Que la nuit est longue à venir ! Tant d’années passées, déjà, depuis qu’ils avaient annoncé le crépuscule ; c’était au bord du Lac de Sils ; lui avait encore devant les yeux des cimes et des ciels ; il prophétisa, proclamant la lumière du grand midi, « le moment de l’ombre la plus courte », l’ombre qui s’étendait sur les idoles. Sa voix retentit ! Mais elle se porta jusqu’aux villes ; là, elle se piégea dans leurs fumées ; réverbérée, elle vaticinait encore et encore : « c’est le crépuscule, c’est le crépuscule ! » Nietzsche était mort ; le temps était passé ; le crépuscule dura.

La fumée s’agrégea chaque jour un peu plus, se mêlant au crépuscule : de la vapeur et de la poussière d’homme se mêlèrent à la boue d’un ciel sale. Ses disciples prirent d’assaut les maisons du savoir. Le Moderne devint le Professeur.

Plein de certitude, il savait que le crépuscule, enfin, était advenu. Mais le crépuscule, advient-il, au fond ? Est-il censé être un événement ?

On y campa. On s’y campa. Sans doute jeunes un jour, bétonnant de leur jeunesse ardente leur projet, les successeurs de Nietzsche s’étaient faits de béton ; ils s’agrégèrent aux murs, devinrent à leur tour les maîtres du savoir ; sûrs pourtant de faire porter la voix du grand midi, ils se voyaient comme des conspirateurs, des hommes libres qui, en secret, dans leurs cocons garnis de leurs livres, de leurs méthodes, bref, de leur savoir, luttaient contre les faux jours ; activaient le crépuscule.

…ils l’éternisaient.

Il est un aujourd’hui, toujours ; il faut bien. Comme le poète de la Divine Comédie, je suis parvenu au milieu du chemin de la vie ; c’est peu, sans doute, mais n’est-ce pas beaucoup ? J’ai moins de mérite que lui, pourtant : il est moins de brigands dans les bois, il est moins de faux astres dans le ciel. Vivre d’une vie végétative, voilà qui est aisé, croissant lentement dans la pénombre, sans risquer les feux qui dessèchent. Mais vivre ! N’est-ce pas pour vivre qu’il avait crié, l’autre poète, l’annonciateur du crépuscule, Nietzsche fragile et hardi dans le grand vide des sommets en rêvant à l’écho, contre ces statues de terre, de fer ou de bois qui ont au moins ce pouvoir d’atrophier, d’amortir, d’amoindrir toute vie ? Mais eux, ses prêtres plus ou moins fidèles, ne vécurent pas ; lovés dans son geste, tapis dans sa voix, ils se sont institués. Le crépuscule avait pris, comme la gelée. Quant à eux, dans leur corps de chair toujours plus raides, ils étaient devenus les âmes du crépuscule. Ses gardiens. Ses maîtres.

Ses idoles.

* * * * *

Modernité : ce fut une décharge, de stupéfiantes Dionysies. Elle avait été prêchée, réclamée par d’improbables prophètes ; Nietzsche, Rimbaud… Puis jaillirent ses acteurs : Joyce, Picasso, Stravinski, Bartók, le premier Chagall, le premier Matisse… La Modernité ? Dix ans, tout au plus ; dix ans d’une fête panique. Je dirais : entre 1915 et 1925 : qu’on ait le temps de se rendre compte de la guerre, jusqu’au Charleston et au Modern style. Jusqu’à ce moment où la Modernité se rendit compte d’elle-même ; se regarda. Non que les artistes de ma liste fussent exempts de narcissisme ; mais c’était sans conséquence ; mû par la fureur du temps, leur narcissisme était orgiaque. Ils ne savaient pas ce qu’ils racontaient.

Le temps passa. C’était fini, mais cela continua, bien sûr. Bien sûr, il y eut encore des Modernes, encore des artistes. Et d’autres types de modernes aussi, et qui savaient : les Professeurs. Les artistes et les professeurs. Les artistes pour les professeurs. L’art d’être professeur. Le commentaire, art et métier. On avait décrété que leur séculaire inimitié était morte : Les professeurs et les artistes étaient dans le même camp. On fit encore de la peinture abstraite ; Hartung, Staël, Poliakoff après Malevitch et Mondrian ; Boulez et Nono, après Berg et Bartók…. Foucault, puis Derrida, Deleuze, après Lacan et Bataille… Quoi que ces noms signifiassent, il advint qu’après la « réplique » stalinienne des années cinquante où la Modernité trembla une dernière fois, tout s’apaisa. La dérive des plaques devint plus fluide. Oui, dans le grand espacement, dans la grande tectonique qui éloigne toujours plus les hommes les uns des autres, nul ne crut plus au progrès ; une voix quelconque inventa « postmoderne » ; alors vinrent les nôtres.

Le silence, sur le monde. Le réquisit s’était réduit à la petite voix intérieure ; le grand rugissement s’était tu. Quel réquisit ? Faire exploser le monde ? Non. À présent : partir à la recherche de soi. L’installation – entendez, l’art de s’installer dans sa propre posture – avait succédé aux sauts barbares de Nijinski, quand le Printemps s’était cru sacré, et éternel.

Nous voilà, lecteur. Ma scène est notre langue, la française : quand même on voudrait parler du monde tout entier, du monde mondialisé (quelque malédiction on croirait y entendre), la première, la plus intangible des malédictions, si c’en est une, nous empêchera de dire d’un coup la scène du monde. La langue ne se réduit pas, qu’on ait pour mythe Saussure ou Babel. Aussi, ce scrupule, je ne l’aurai pas : choisir de mauvais noms propres. Français, ils sont peut-être négligeables, ou fort petits – qu’importe ? Je parle du crépuscule dans notre langue. Des noms propres ? Je parlerai de Jean -Claude Milner, d’Alain Badiou, de Pierre Guyotat et de Pierre Michon. Ne soyez pas étonnés de mon choix. Il est évident, car eux s’imposent : ils sont, dans notre langue, chacun sur son mode, ce qui nous reste – du crépuscule, et du grand midi, aussi bien. De la lucidité critique, de la parole libératrice, et du grand geste de la Modernité. Leur résultat, leur épilogue – ou, dira-t-on pour partie d’entre eux, leur épitaphe ? Ai-je le droit de les nommer aussi les ultimes et infimes idoles, comme ces statues que pétrissait Giacometti entre ses doigts, et qui finissaient à la taille d’une allumette, quand il les avait voulues monumentales ?… Il n’est nullement question d’anathème, ici, ni d’insulte. Il n’est plus temps d’insulter ; « nous ne pouvons plus nous offrir ce luxe. » Nous ne pouvons plus que chercher à vivre. Un secret, lecteur : peu importe au fond que l’idole soit grande ou soit petite. La toute petite déesse, dans les doigts de Giacometti, n’était devenue si petite que parce qu’il n’avait pas renoncé à sculpter une déesse.

* * * * *

Je ne suis pas un philosophe, ni un professeur. Je n’appartiens à nulle institution. Voire, dira-t-on ; qui peut y prétendre ? Je ne témoignerai qu’en mon nom propre. Voire, dira-t-on ; de quel nom êtes-vous porteur ? Je tenterai de parler la langue naturelle la plus belle possible. Voire, dira-t-on ; savez-vous donc donner un sens aux concepts dont vous jouez ?

Jean-Claude Milner, interrogé sur tant de choses par un brillant journaliste du magazine Transfuge, a clos ainsi son entretien : « Au fond, la maladie de ceux qui ont un rapport au savoir est qu’ils ne peuvent rien écrire. De la sorte, pour écrire, il vaut mieux ne rien savoir. »

D’où parlez-vous ? M’inspirant de ses dires, je répondrai : « D’où l’on écrit ; c’est-à-dire, d’où l’on ne sait rien à ce qu’on dit. »

2. La lucidité du crépuscule

. Nietzsche avait vu ; Nietzsche, athée probe, avait démasqué les idoles, fardées comme de vraies femmes. Les parfums spirituels, spiritualistes, les extases spiritueuses, il les voyait toutes dénudées par le grand souffle de son rire.

Lucide, donc. «La lucidité, a dit René Char, est la blessure la plus rapprochée du soleil.» Cet exercice de l’intelligence est-il donc si diurne qu’on n’y souffre que de brûlures ?

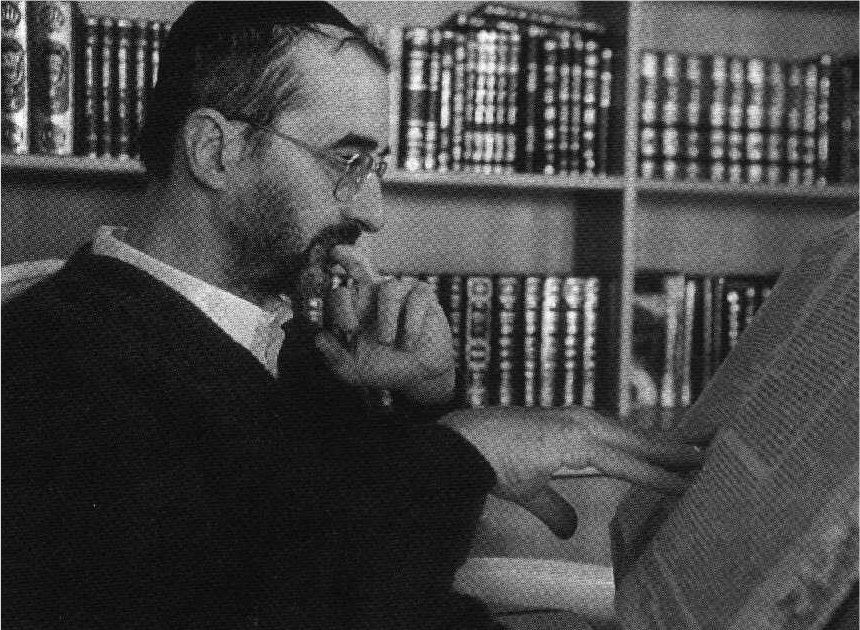

J’ai pu entendre, j’eus cette chance de nombreuses fois maintenant, de pratiquer l’art de la lucidité ; par un homme dont Benny Lévy m’avait dit qu’il était le plus grand intellectuel de sa génération. Quand Benny Lévy me l’avait dit, il n’était pas encore fameux hors des maisons du savoir – universités, instituts, églises analytiques. Depuis, l’étrange chimie de la publicité le projette plus avant sur les couvertures. Là n’est pas la question.

Quand Benny Lévy mourut, Jean -Claude Milner, dans son allocution en manière non seulement d’hommage, mais d’autoportrait et d’engagement pour l’avenir, s’était défini, fidèle à Nietzsche, bien sûr, comme un « athée de probité » ; à opposer à « l’athée vulgaire », qui « se met à la place de Dieu ». Athée probe, celui qui, dans la roche, révèle l’idole, la fait saillante, la propose au coup fatal de l’idoloclaste, entendez d’Abraham – entendez de Benny Lévy, ou de tout Juif qu’une mode récente (par lui, Milner, initiée) nomme « de l’étude », et qui serait soucieux (ce qui ne va pas de soi) de l’Occident où il est en exil.

Ce singulier ouvrage de l’athée de probité, Jean -Claude Milner, qui l’avait pratiqué au sein de l’Institut d’études lévinassiennes du vivant de Benny dans un retentissant séminaire publié par la suite sous le titre des penchants criminels de l’Europe démocratique, l’a continué après la mort de son ami. Il y eut un séminaire sur le Juif de savoir, figure essentiellement allemande ; un séminaire sur le Juif français, figure essentiellement politique ; un séminaire sur l’aventure gauchiste, finissant en résurrection du Juif ; un séminaire enfin sur la langue française, en 2008. Je ne sais s’il continuera, n’étant qu’un fidèle spectateur.

Comment procède-t-il, l’athée de probité ? Il procède more geometrico. Son art de la construction, de la synthèse, propose à l’esprit des modèles qui le satisfont : ils sont dits en formules répétées, lentement construites par l’emboîtement des phrases, qui finissent en figures dans l’espace mental. Est convoqué l’immense réservoir d’une culture, d’un savoir, d’une compétence qu’on suppose sans limite, puisqu’elle saute d’un détail érudit, antique ou médiéval, linguistique ou littéraire, anecdotique ou métaphysique, lacanien ou foucaldien, à une considération si universelle et synthétique qu’elle n’a pu s’agréger que de myriades de données savantes. Langue moderne, par le goût de dire vite ; de proposer des synthèses radicales. Langue classique, par le goût de bien dire. Langue parfois mallarméenne, parfois foucaldienne donc ou lacanienne, sans l’outrance des jeux de mots des piètres lacaniens ; mais surtout, langue claire. Langue qui élucide. Disons-le : langue lucide.

Chercher la généalogie de Jean -Claude Milner est aisé. Ce que l’homme garde en lui, qui sont ses poètes, ses philosophes, il n’en dit rien sinon à ses proches ; mais ce que sa personne publique montre de lui, c’est l’attention aux modernes doxographes, qui portèrent l’art méprisé de la doxographie à un idéal de finesse ; encore ne les cite-t-il jamais sans faire la part de leur économie personnelle, de leurs contradictions intimes, bref, de leurs tractations avec la massivité de l’ordre des choses : Hannah Arendt, Leo Strauss, Michel Foucault, Roland Barthes… Quant aux philosophes (sinon Platon) – Nietzsche, Descartes, Husserl, ils ne sont pas l’objet de son discours. De toute façon, ils ne compteraient (même Platon, puisque c’est le cas) qu’en tant qu’ils disposent le dispositif. La question n’est pas de savoir si Platon ou Descartes disent vrai ; question de professeur de philosophie, qu’il appelle euphémistiquement « philosophe professionnel » (désignant par là, il y a quelques années à son Bon plaisir sur France Culture, son ami Alain Badiou ; tandis que lui, évoquant la figure de Baltasar Gracián, se désignait comme un dilettante) ; sa question à lui est de savoir comment les doctrines, les pensées orientent l’ordre des choses ; les contraignent. Geste structuraliste ? Mais non. Geste nietzschéen – geste libérateur. Geste sacrificateur – pour le sacrifice de l’idole et du crépuscule – ou plutôt, pour la préparation du sacrifice.

Je veux parler de posture. Je devrais, bien sûr, mener à mon tour mon enquête dans chaque enquête du grand intellectuel ; mais je suis trop léger ; et je crois bien, aussi, que beaucoup de choses peuvent se dire dans les anecdotes qui sont rares. Ceux qui parlent tout le temps aux journaux ne leur disent plus rien ; mais ceux qui leur parlent rarement leur ouvrent leur cœur, qui a trop rarement l’occasion d’être mis à nu.

Dans le magazine susnommé, ses sources sont plus bigarrées qu’à l’Institut d’études lévinassiennes : Pier Paolo Pasolini (qui « avait dû lire les livres de Bignone sur Épicure ») ; Charles Baudelaire (qui, avec son « Ô mort, vieux capitaine », « cite mot pour mot Épictète ») – qu’il révèle aussi comme des « platoniciens loyaux », jouant en tout cas la même partition érudite que lui, un pied dans la modernité la plus pure (interdite aux savants) et un pied dans le savoir le plus antique (interdit aux modernes) ; ou encore Saint Paul et le Jean de l’Apocalypse, dont il loue le génie littéraire. Toutes personnes sulfureuses, au bout du compte, tel est leur plus petit commun dénominateur. Soufre de ces poètes trop intelligents, bien sûr – comme Jean -Claude Milner est, lui aussi, trop intelligent. Soufre des textes évangéliques, encore sulfureux entre notre fin d’âge de doxa nietzschéenne. Chrétien ne signifia-t-il pas, pour les artistes, bourgeois ; et, pour Nietzsche, féminin – citons -le : « Le monde-vérité, inaccessible pour le moment, mais permis au sage, au religieux, au vertueux (“pour le pécheur qui fait pénitence”). Progrès de l’idée : elle devient plus fine, plus insidieuse, plus insaisissable – elle devient femme, elle devient chrétienne… »

Alain Badiou avait déjà transgressé le commandement : « Tu n’invoqueras pas le Christianisme sinon pour le mépriser », donnant à Paul, fondateur de l’universalisme, la place enviable de son prédécesseur. D’aucuns (qu’en eût dit Jean -Claude Milner ?) l’avaient vu comme un livre antisémite ; accusation aggravée par ses Portées du nom juif. Bof. De petits universitaires se sont excités. Disons vite : il est évident qu’être chrétien, c’est toujours être antijudaïque, au lieu même où se produit l’universalisme chrétien contre l’élection juive. Tellement simple – nul besoin d’en rajouter. Les orfraies, comme les négateurs, poussent un cri bien éraillé. Jean-Claude Milner, en tous cas, quoique en dilettante, pour l’amour du beau langage, cultive à son tour le soufre chrétien.

Mais jusqu’ici nous ne tenons qu’un portrait peint aux « noms propres », où l’on use des noms comme le peintre use des couleurs. De l’image, en d’autres termes, de Jean -Claude Milner. Mais quant à sa physis, à l’action de sa pensée, qu’en dit-il ? Deux choses, me semble-t-il ; écoutons-le, dans cet entretien si précieux parce qu’il nous montre comment il se regarde :

«Quand j’ai rompu avec le gauchisme, j’ai rompu aussi avec la pensée massive. La linguistique, que j’ai pratiquée comme universitaire, est fondamentalement antimassive, elle ne fonctionne que sur le détail. Il fallait donc abandonner la méthodologie massive, ce que j’ai fait dans des microlectures, comme celle d’un sonnet de Mallarmé ou même de l’œuvre de Barthes. Je me suis demandé pourquoi il avait tant insisté sur le fait que jamais un philosophe n’avait été son maître : c’est qu’il y voyait les idées de la pensée massive. Toutefois, après avoir pratiqué cette ascèse, je pense qu’on peut revenir vers la pensée massive : c’est ce que j’ai fait avec le triptyque dont l’Arrogance du présent constitue le troisième volet […]. Cependant, il faut en avoir mesuré les risques, et toujours garder en tête la nécessité de la minutie, qui apparaît sous la forme des disjonctions, de la mise en évidence des équivoques, même quand le sujet se présente dans une apparente massivité, comme le mot “gauchisme”. Il s’agit donc d’une double convocation du massif par le minutieux et du minutieux par le massif, que favorise ma formation de philologue. » Première confession.

La seconde, déjà citée :

«Au fond, la maladie de ceux qui ont un rapport au savoir est qu’ils ne peuvent pas écrire. De la sorte, pour écrire, il vaut mieux ne rien savoir. Mon expérience aux États-Unis a donc été très importante : elle m’a inculqué le principe qu’on ne doit écrire que si on dit quelque chose de nouveau. »

En guise d’exemple, je raconterai un souvenir récent, celui du dernier séminaire de Jean -Claude Milner. Il portait sur « la langue française », telle qu’elle s’était pensée comme « langue idéale ». Séminaire tout entier articulé autour de la formule, du théorème pourrait-on dire, de Vaugelas, qui voulait que le français fût la langue parlée « par la plus saine partie de la cour, et la plus saine partie des écrivains du temps ». Voilà pour la microlecture : de l’autorité de Vaugelas, portée à sa pointe dans la phrase que Milner dégageait comme pointe de son érudition, toute l’Histoire du français (voilà pour la massivité) pouvait être déduite, fil d’or où Milner, attentif à son débit, aux citations qui l’émaillaient, et surtout à son équanimité, pourrait-on dire, regardait avec nous la figure claire. Langue ou idole dont le Milner annonçait, démontrait le crépuscule. Langue d’un pouvoir forcené, d’abord ; langue du projet absolutiste fondé sur son négationnisme à l’égard de l’Antique ; langue, ensuite, attaquée par le style, par les écrivains à style ; mais langue, finalement, emportée dans l’abîme par l’écrivain considérable (Proust) avec son style lui-même – car Proust, après avoir détruit le style, corrodé par ses trop virtuoses pastiches, en venait à détruire la langue elle-même, disant tout, dans sa Recherche, lui qui savait tout dire, disant tout, sauf l’horreur des tranchées ; non-dit proustien par où la langue, en son plus haut produit, renonçait à dire l’indicible ; et la laissant donc aux autres, aux Michon et à leurs vies minuscules (Michon l’honnête, tenant qu’il n’y avait plus rien à dire, et donc pratiquant l’écriture microscopique, tandis que d’autres, plus malhonnêtes, plus « Gallimard », tenaient qu’il fallait continuer avec la prose classique comme si de rien n’était) ; la laissant, en définitive, comme une langue morte. Mort est le français. D’une phrase de Vaugelas à une ligne manquante de Proust, tout l’édifice de la langue, dans la paisible figure tracée à la règle et l’équerre, sombrait dans la nuit ; plutôt, sombrait, comme l’idole, dans le crépuscule dont Milner était l’annonciateur, sûr et maître de lui.

Geste nietzschéen, évidemment. Nul autre vrai modèle, nul autre vrai sens à ce geste. Qui ne l’avait déjà senti, en entendant résonner le mot dans sa voix si maîtrisée, encore audible dans les pages du Journal : « philologue ». Philologue, doxographe, termes creux la plupart du temps, mais refuges pour la pointe, pour les élus de la pensée – loin des gros sabots des philosophes, Derrida et autres caïmans, Badiou et autres professionnels (non que Badiou ne prétende, lui aussi, avoir rapport à la vérité dans son éminence ; il ne prétend même que cela. Mais songez à la distribution des rôles, songez à la double métaphore, à la double idole première de la vérité ! Vérité : l’irruption brutale de la roche, neuve, éclatante, là où il n’était rien en sa place ; vérité : l’acide qui la ronge. Vérité comme saillie contre vérité comme bris : Badiou, de son côté, énonciateur de vérité en pensant à neuf, Milner, du sien, en débusquant, dans la pensée se disant neuve, la structure, la rémanence d’une vieille doxa ; l’un et l’autre, au fond, assumant à deux le rôle de l’homme le plus intelligent, et sans doute fascinés tous deux par leur présence mutuelle, ne pouvant qu’épouser leur divorce ou divorcer de leurs noces à l’infini…) ; des gros sabots des poètes, sinon ceux qui comme lui corrodent la poésie ; écrivain vaut mieux déjà que poète, mais littérateur vaut mieux qu’écrivain.

Sur cette pointe, étroite et requérant un équilibre artiste, Jean -Claude Milner, rare et seul, nourrit sa conviction qu’« aucun texte ne peut résister » à l’acide de son savoir, de son intelligence, de sa posture. De sa lucidité.

Athée de probité, Jean -Claude Milner ? Il n’y a qu’une question que j’aimerais lui poser : « Mais le crépuscule est-il probe ? »

Je l’avais écouté avec ardeur, ravi, admiratif. Puis je fus rendu à la ville. J’avais vu luire, dans la grande nuit urbaine, dans les tours du moderne quartier de la célèbre université Paris -VII où il avait sévi, en d’autres lieux pourtant, j’avais vu luire comme le phosphore sa figure de la langue, son théorème du français ; puis j’errai dans la ville. Je ne pouvais m’empêcher d’imaginer qu’il rentrait lui aussi dans la ville. Qu’il se retrouvait aussi, après avoir planté dans les flancs de l’idole de la langue, son court stylet, seul et requis à continuer, comme moi. À répondre au téléphone ; à lire ; tout cela se peut. Mais aussi, à traverser, que sais-je, les jardins du collège de France, de l’école Polytechnique ; du Luxembourg. Ces jardins où sont des arbres que l’on nomme, dans la langue française, je dis la langue morte. Ces jardins où les arbres poussent et croissent ; comme les fleurs qui les bordent : roses, jaunes, bleues, bleuets, tulipes, roses. Adjectifs, noms, et quoi, et quoi encore ? Châtaigniers, frênes, ormes, chênes, et plus bas, l’herbe, la terre. Agrégés à partir de la terre, de la pierre, coupée et taillée pour les bourgeois du quartier, des immeubles aussi dont il devait franchir, de temps à autre, le seuil. Et ces immeubles, touche à touche, édifiant pas à pas, goutte à goutte comme lui aussi avait goutte à goutte composé son discours, une ville ; et cette ville, ici protégée comme le collège de France, là de plus en plus laide, s’étirait et grandissait, menaçante pour la figure, pour le théorème ; et plus loin que la ville, les champs et les routes, et plus loin encore les montagnes et les mers, toutes ces choses qui étaient là, qui ne pouvaient pas oublier leur nom, qui ne pouvaient pas faire mourir leur nom ; mais si la langue, demandais-je à Jean -Claude Milner, si la langue est morte, moi, que vais-je dire de tout cela ? Car je ne suis pas mort, moi, et cette langue est la mienne ! Oh ! Je ne vis pas vraiment ; mais cela n’excuse rien : je suis requis de vivre !

Soudain, je me retournai vers lui ; oui, je croyais avoir dans mon dos l’ombre de Jean -Claude Milner, je croyais qu’il m’avait suivi. Je me retournai, alors que le crépuscule, interminable, me soustrayait encore tant de choses, et je lui dis :

« Mais Monsieur Milner, pardonnez-moi, mais que faites-vous du monde ? Est-ce parce que vous êtes un savant linguiste : voulez-vous ignorer que dire quelque chose de neuf, dans la langue, c’est la ressusciter, c’est la faire naître, même ! Et c’est votre projet : dire neuf ! Et pourtant, Monsieur Milner, qu’avez-vous dit sur la langue ? Que vous répugniez à son corps mort, et que votre génération ne pouvait lui rendre la vie ? Mais quand bien même la langue serait le bien de la tribu, ce gros animal qu’on ne réveille jamais, quand bien même vous ne chercheriez, par vos gestes coupants, qu’à lui donner un sens plus pur, voulez-vous ignorer que la langue se dresse face au monde, à l’inépuisable monde, et non pas seulement dans les couloirs de la pensée ? Face aux choses ? Qu’elle nomme les choses, de quelque impossible tout un siècle ait recouvert cette nomination ? Voulez-vous ignorer qu’il nous commande, le monde, de le dire, le dire du mieux que l’on peut ? De le dire à neuf, de toute la langue dont on peut user ? Et quand vous nous dites que le savoir est mort, après s’être fait absolu jusque dans les esprits égarés de quelques juifs de négation, voulez-vous croire qu’il n’est plus rien à savoir, parce que vous l’avez dit ? Pardonnez-moi, mais que faites-vous du monde ? N’est-il pas donné à savoir ? Et quand vous nous direz que pour nous autres, que sais-je, l’Europe est morte, la Politique est morte, quand vous direz, nourrissant encore et toujours votre discours de sa lucidité, que le crépuscule a sonné pour toutes ces idoles, que faites-vous du monde, où est l’Europe, où sont mes enfants dans d’horribles et vaines écoles, mais qui comme moi sont requis d’y vivre ; et que le politique, vie même du groupe humain visant sa perfection, ne pourra que renaître s’il faut bien vivre, car il faut bien vivre, d’un bien non pas concessif, mais superlatif ! »

Ce n’est pas lui que je découvris. J’avais mal vu ; le crépuscule était si épais ! C’était à lui que j’avais parlé, espérant l’entendre enfin répondre à ma question ; mais à sa place, il avait laissé une statue ! Il n’avait pas voulu me répondre ; il avait écouté, il était parti ; son sillage, nourri par le crépuscule, s’était agrégé en une grande statue de bois.

Je vis, sur le masque de sa chrysalide, un fin sourire. Pourquoi souriait-elle ? Plutôt : pourquoi, en la quittant, s’était-il mis à sourire ? Je me dis, à haute voix : « Évidemment ! Milner déteste sa statue, comme toute chose qui menace son indépendance ; il se moque bien de sa statue ! »

Pourtant, malgré le sourire, c’était une statue qui imposait le respect et qui parlait d’une voix inhumaine ; et cette statue disait :

«Mais mon pauvre ami, piteux étudiant, piètre savant, ignorez-vous que le monde est mort ? »

Je l’ignorais. Pourtant, j’aurais dû le savoir ; que peut savoir d’autre la statue d’un athée de probité ? Ou bien ne le pensait-il pas, ne le vivait-il pas, mais ne pouvait-il que garder en lui seul cette précieuse vie ?

Qu’une militante de la culture, qu’un militant de l’écologie, par exemple, se félicitent de vivre dans les meilleurs des mondes possibles, ils sont seulement des Pangloss pour athées malhonnêtes, je dis Voltaire, bien sûr ! Mais non ; un athée de probité, un athée conséquent, il ne peut que rejeter loin de lui le monde, fût-il saisi au jardin du Luxembourg, comme l’absent de tous bouquets, de tous les bouquets des mots qui tous ne savent que dire l’absence de toute chose aux mots ! Terrifié, je sentis mon cœur battre plus vite. Je partis en courant.

Ce n’était pas possible ! J’avais mal entendu ; qu’avait dit Nietzsche, déjà ? Qu’avait-il dit ?

«Le “monde-vérité”, nous l’avons aboli : quel monde nous est-il resté ? Le monde des apparences, peut-être ?… Mais non ! avec le monde –vérité nous avons aussi aboli le monde des apparences !

Midi ; moment de l’ombre la plus courte ; fin de l’erreur la plus longue ; point culminant de l’humanité. »

Arrivé dans une petite niche, c’était sans doute un abribus, je me tapis contre le mur de verre ; puis je gonflai mes poumons, et je me mis à crier :

«Statue de monsieur Milner, vous, sa réplique crépusculaire, vous faites erreur, voyons ! Regardez ! Ce monde, c’est le point culminant de l’humanité ; c’est le moment de l’ombre la plus courte, c’est la fin de l’erreur la plus longue ! Ce n’est pas le crépuscule du monde, c’est le moment du soleil à foison ! Dites-moi oui, je vous en prie, dites-moi oui !»

Je n’entendis que le rire du vent, qui s’engouffrait dans la pose complexe de la statue de bois ; peut-être aussi, venu de plus loin, un écho si déformé qu’il semblait se moquer, et qui répétait d’une voix toujours plus lasse :

« Oui… Oui… Oui… »

Et le « oui à la vie », le commandement nietzschéen, résonnait, dans la statue inanimée, d’une voix faite peut-être de tous les sillages et de toutes les œuvres de la voix de Jean -Claude Milner, et aussi de tout ce que ses contemporains y avaient entendu, car c’est cela, n’est-ce pas, qu’une statue ; cela se fait à plusieurs, cela se fait en nombre : la voix de la statue était celle de la peur, de l’ennui et de la mort.

Je dis alors aux ténèbres, puisque Milner était rentré chez lui : « Monsieur Milner, ne la répudiez-vous pas, cette statue qui porte si mal vos mots ? »

« Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ;

Tu réclamais le soir : il descend ; le voici. »

Qui ignore que la douleur de Baudelaire est la lucidité ? Et qui ignore le paradoxe qu’il y a, pour la douleur, à « réclamer le soir » ?

Nul paradoxe : la lucidité est la douleur la plus proche de la nuit.

3. Le chant du crépuscule

. Haletant, je rentrai chez moi. Il fallait que je lise quelque chose, que je trouve une confirmation que la langue n’était pas morte, et qu’on vivait encore bien dans un monde qui lui non plus n’était pas mort. Je trouvai, dans ma bibliothèque, deux livres ; oui, il n’y avait, dans ma bibliothèque crépusculaire, que deux livres. Un livre de Pierre Michon et un livre de Pierre Guyotat. Le livre de Pierre Guyotat avait une grande épaisseur, tandis que celui de Pierre Michon sous sa couverture jaune si radieuse des éditions Verdier, était fort maigre.

Le dernier livre de la Modernité et le dernier livre de son lendemain. Eussiez-vous dit ainsi, monsieur Milner ?

Ce fut donc, d’abord, Guyotat. Finalement, ma bibliothèque métaphorique n’était pas si pauvre. Car le livre de Guyotat m’avait transporté à Babel ; non la biblique ! La bibliothèque borgésienne. Le livre de Guyotat n’était pas un livre, mais une infinité de livres qui s’enchaînaient les uns aux autres. Oui, l’œuvre m’apparaissait compacte, unie, jaillie dans un seul moule d’un seul geste – et pourtant, quoi de plus étrangement divers que l’œuvre de Guyotat ?

Qu’est-elle, au fond, cette œuvre ?

Je parcourus, donc, d’un livre à l’autre, la terre aride du Tombeau pour cinq cent mille soldats, d’Eden, Eden, Eden, préfacé par de hautes autorités de son temps ; je ralentis mon chemin dans les contrées plus expérimentales, plus broussailleuses, de Prostitution. Je fis halte devant Le Livre, qui faisait ce que Mallarmé n’avait pas fait ; puis, hardiment, machette en main, je tranchai ma voie dans ses Progénitures. On ne pouvait pas dire que là-dedans, la langue fût morte, quoi qu’en eût dit Jean -Claude Milner. Non ; à mon tour rendant mon culte à Baudelaire, je me dis qu’elle « vivait en se multipliant » ; oui, cette langue,

«Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,

Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique

Son ventre plein d’exhalaisons ».

Deux noms me virent. Pour moi, c’était évident ; pour lui, et, par exemple, à l’étape « Eden », pour Barthes, ça l’était moins. Moi, je me dis, comme un grand idiot : Céline, et Joyce. Céline, pour la ponctuation et l’éructation, cela va sans dire. Quant à Joyce, je ne pouvais l’éviter en ce qui concerne l’opération sur les mots ; ou, pour le dire de façon plus mystique, pour revêtir cette aube de l’enfant de chœur dont on revêt les jeunes bourgeois de la Loire : « l’invention de la langue nouvelle ».

Je me souvins des discours admiratifs, enflammés qu’avait tenus le poète Bernard Heidsieck au jeune poète que j’étais alors, précisément sur l’écrivain Pierre Guyotat, qui faisait dans la « prose » ce que les poètes n’avaient pas encore assez osé dans la poésie ; Heidsieck, homme des années 1950, contemporain des expérimentations impérieuses et surtout impériales des Boulez et des Berio, des Xenakis et des Nono, voulait sans doute à son tour imposer à la langue poétique, ou plutôt à l’Histoire de la poésie, ce moment traumatique que Guyotat avait fait subir à la prose. Trauma, qui graverait sans nul doute leur visage dans l’Histoire, comme le visage de Jésus s’était gravé sur le suaire traumatisé qu’on conserve à Milan.

L’invention de la langue nouvelle… Inlassablement, pourtant, le nom de Joyce battait à mes tempes : mais quoi, Ulysse, Finnegans Wake… L’écrivain autoengendré, causa sui, le Christ fait littérature, le Christ fait Irlande, la littérature faite Christ, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Joyce – mais quoi, protestai-je, Joyce avait déjà tout dit ! Tout fait ! La seule vraie hantise du Moderne, la raison pour quoi il avait été décrété qu’il « fallait être absolument moderne » ; le secret désir de la Modernité (être vraiment l’idole que tous les artistes se croyaient être), les Grands Modernes l’avaient fait ! Joyce l’avait fait, Picasso l’avait fait, et puis baste ! À quoi servent-elles, alors, ces années 1950, et 1960, et 1970, et 1980, et 1990, et 2000, et et et… À quoi ? Qu’est-ce que Pierre Guyotat pouvait donc faire à l’infini, puisque Joyce l’avait déjà fait (certes, dans une disposition qui, tout en consentant une large part à la sexualité, cultivait moins monothématiquement d’autres organes du corps) ?

C’est alors que je me repris – me repentis. Je revins à mon livre métaphorique, mon livre compact, mon livre un. Pourquoi un ? Je remarquai, aussi bien, que le livre ne contenait pas que les pages que j’avais dites ; agrégées à son œuvre radicale, aussi nécessaires que ses propres pages, d’autres pages : sa biographie, d’abord, où il avait donné semble-t-il beaucoup de lui-même, conservant (sa réputation n’est plus à faire) la photocopie de toutes ses lettres, et tenant le registre de ses journées avec autant d’application que les plus zélés des fonctionnaires de l’enregistrement, haute lignée d’où était sorti en son temps, il faut le rappeler, Stéphane Mallarmé ; enfin, ses écrits en écriture normative, celle de la tribu, autrement dit en français usuel, Coma et Formation. Et tout cela, disait la métaphore, tout cela fait un, et tout cela est effectivement parfaitement unique.

Pris de la nervosité d’un enquêteur, je recommençai.

Tombeau pour cinq cent mille soldats, Eden, Eden, Eden… Ça parle, très longtemps, de la même chose, dans des langues bien différentes. Tout le monde sait de quoi ça parle ; et pourquoi pas ?

Des trois préfaciers, il n’y en a qu’un, dans mon oreille, qui maîtrise vraiment ce qu’il dit ; et pour cause, c’est le seul vrai professeur, Roland Barthes. Écoutons-le, peut-être qu’il nous aiguillera :

« Eden, Eden, Eden constitue une sorte de poussée, de choc historique : toute une action antérieure, apparemment double mais dont nous voyons de mieux en mieux la coïncidence, de Sade à Genet, de Mallarmé à Artaud, est recueillie, déplacée, purifiée de ses circonstances d’époque.

Il n’y a ni Récit ni Faute (c’est sans doute la même chose) ; il ne reste plus que le désir et le langage. »

Unification sur le fil, synthèse purifiante de la transgression, du corps, et de la parole tendue à son extrême, c’est-à-dire son désastre, annoncé (Mallarmé) puis consommé (Artaud) ; tel est Pierre Guyotat, installé par la candide bienveillance du professeur dans le costume… même pas du génie (c’est une litote, et c’est archaïque) ; mais de l’événement, tragique comme du Blanchot et triomphal comme du Badiou.

« Je ne sais d’où vient, écrit Pierre Guyotat dans Coma, le don qu’on m’attribue et que j’ai toujours ressenti comme une injustice, je ne sais d’où me vient la force qui me fait produire de l’œuvre, je ne me suis jamais donné quelque mérite que ce soit, quelque volonté que ce soit.

Comme je n’ai fait que suivre ma pente, exploiter mes penchants naturels, que je n’ai eu d’autre maître que moi-même et nos prédécesseurs, que j’ai toujours travaillé à l’intérieur de moi-même, sans conseil, tout ce qui entoure, ennoblit, construit le peu que je me ressens être – ce noyau, cette origine (le souci premier de toute pensée, c’est l’origine) quasi embryonnaire, cet embryon – est de l’ordre du fantôme.

[…]

Je ne me fais toujours pas à l’idée que le talent – le génie, même – doive être considéré. Ce que j’ajoute à l’embryon n’est peut-être pas de ce monde. Très souvent, trop souvent peut-être, les plus grands actes de l’histoire humaine, les plus grandes œuvres, les plus grandes découvertes – que j’aime et où je prends mes forces – me paraissent indignes de ce que de tout mon cœur je crois l’homme capable. »

Plus loin, toujours dans Coma :

« Je ne suis bien que lorsque je ne suis que ce qui est nécessaire pour l’autre.

[…]

De cette fin d’été date la fin de mon être affectif, la disparition de toute blessure d’amour-propre, de tout ce qui fait le tourment, le plaisir de la vie dite privée. L’autre, quel qu’il soit, devient mon seul souci. »

Plus loin :

« La peinture : quand je suis dans cette disposition d’esprit que je crois la plus belle, la plus morale, celle à quoi devraient se tenir ceux qui font profession de penser, il n’est pas pour moi jusqu’au plus beau qui ne soit réduit. Douleur – mais n’est-ce pas le but de l’Art ?»

Résumons, car, dans quelque longue extase nous jette la phrase de l’écrivain pour la raison justement que ce ne peut être que cette phrase parce qu’Il est l’écrivain, nous oserons résumer, étant requis par notre enquête :

Pierre Guyotat proteste contre ce génie dont il est affligé (donc Barthes avait raison), mais qui l’habite comme un fantôme, car il n’en peut mais.

Des esprits vulgaires pourraient voir là comme une lointaine ressemblance avec l’inspiration. Meuh non. Guyotat parle d’embryon. L’embryon, c’est de la chair, c’est cru et dégoûtant ; ce n’est pas cette niaiserie de l’inspiration, voyons.

Par ailleurs, Pierre Guyotat est le contraire même de la volonté, du volontarisme, et de tout ce qui y ressemble.

Dont acte ; à photocopier.

Enfin Pierre Guyotat est amour de l’autre, et Pierre Guyotat est Douleur.

Eh ben oui. Pierre Guyotat, il ne s’en cache pas, appartient au meilleur monde de la bourgeoisie ; à l’élite de Bourg-Argental. Il a conséquemment reçu la meilleure éducation chrétienne, dont il rend compte par le menu dans Formation. Il est donc marqué par l’évangile, quand bien même il considérera que ce texte manque de n’être que l’expression de la parole humaine, sans égard pour la parole des gastéropodes, des chiens, des insectes ; bref, catholique dans ses tissus les plus jerseys et les plus intimes, Pierre Guyotat est une vivante image du Christ. Le long calvaire de son Coma en témoigne. On objectera qu’il n’est pas le seul à le prétendre. Et après tout, tout Chrétien n’est-il pas requis à l’imitatio dei ? Tout Chrétien ne doit-il pas mourir en croix ?

Soyons honnêtes : s’il n’y avait que Coma, nous ririons. Mais Coma, disais-je, s’accole, s’abouche à Progénitures et à la biographie de Pierre Guyotat ! Quelle étrange intuition me hante ici ?

Revenons aux textes, et au choc que m’a donné la découverte de Formation, conjuguée à celle de Coma.

Prostitution :

«Sbaachiouk que butin’ dans l’payé des confrèr’ qu’en fin des priz’e s’a vidé son vié dans vider sa monnaie !, vians ça m’perforer l’chié d’mon slav’», etc.

Progénitures :

«Ses poumons ses ses seins roulés les seins du grand gros l’ahane, l’sang y afflue, du triqueux, du musett’, d’quaqu’autr’, l’chiambral’, sa liass’au poing», etc.

Coma :

«Une sœur de ma mère, Clotilde, se meurt alors en Médecine à l’hôpital Broussais (bâtiment de brique rouge, à haut toit d’ardoises aujourd’hui disparus), dans le XIVe arrondissement.

Très belle – notre mère nous loue souvent, à nous enfants, sa chevelure lourde et brune », etc.

Formation :

«Je vais sur ma première année. Je suis assis sur le tapis du “coin Directoire” de notre salon», etc.

«En juillet 1947, notre père et notre mère nous emmènent pour la première fois vivre trois semaines en Bretagne, dans le Finistère Sud, dans le canton de Pont-Aven mais sur la côte, chez notre grand-oncle Charles, frère de notre grand –père maternel, et son épouse Célia. »

«Malgré les recommandations de notre mère de bien traiter les animaux, nous capturons ou forçons vers, limaces, escargots», etc.

Lecteur, vous ne me direz pas que vous ne fûtes, vous aussi, interloqué ! Si vous avez pratiqué, comme l’ont fait avec passion Roland Barthes, Michel Leiris et Philippe Sollers, la gigantesque ronde de Derviche de la sexualité d’Eden, Eden, Eden, où, nous dit Barthes, Mallarmé, Artaud, Sade et Genet ont fusionné dans le Surêtre de Pierre Guyotat, lequel témoigne supra des désagréments que cela entraîne, si vous avez traversé pendant les interminables pages des Progénitures les éructations du Maître ; si vous avez, avec ses premiers admirateurs, atteint les rivages de la parole à nu, de cette parole où il n’est plus de sens plus pur à donner puisqu’il n’est plus qu’un seul et unique sens à donner, de même qu’il n’est plus de tribu puisqu’il n’est plus qu’un seul et unique homme clos dans le seul et unique livre, au point que Le Livre même n’en soit qu’un vulgaire numéro d’opus, je dis encore et toujours Pierre Guyotat –

alors que signifie cette prose d’instituteur de sous-préfecture du département de la Haute-Loire, Coma et Formation, où nous sont narrées, certes à l’indicatif présent, oh ! quelle audace littéraire ! les émotions des enfants devant les forces de la nature, et le bon goût de la famille qui, certes, allait conduire à l’être le Surêtre, mais n’en était pas moins une « famille de bourgeois » face auxquels il se « révoltait », tandis que montait en lui « la sombre sexualité qui allait le hanter » !

Et c’est alors que mon intuition trouva enfin ses mots ; la proximité du génie donne parfois ce genre de résultats.

Imaginons un instant que Joyce, après avoir écrit :

«Comme avant. Finn renaît ! Prends. Hâte-toi, enmeméore-moi ! Jusqu’à ce que mille fois tes. Lèvres. Clefs de. Données ! Au large vire et tiens-bon lof pour lof la barque au l’onde de l’ »,

se mette à écrire :

«Je me rends, un jour de fort beau temps, à la tour Martello en donnant la main à ma maman. N’oublie pas, me dit ma maman avec un air gentil, il faut être gentil avec monsieur Mulligan ! »

Imaginons un instant que Céline, après avoir écrit :

«Je l’épluche l’œuf sur le comptoir, je mords dedans… Je le recrache tout de suite… Je ne pouvais plus rien avaler !… Merde ! Ça passait pas… Merde, que je me suis dit, je suis malade… J’avais le mal de mer…. Je sors à nouveau… Tout ondulait dans la rue… Le trottoir… Les becs de gaz… Les boutiques… Et moi sûrement que j’allais de travers… »

se mette à écrire :

«Je suis avec mon papa dans le passage Choiseul ; soudain, ébranlé par le mouvement intérieur de la digestion, je ressens une gêne qui fait bondir à mes jeunes joues le rose du malaise et le vert de la honte. “Mon garçon, dit mon père d’un air sévère, il faut tout de même savoir se contenir !” »

Imaginez cela, lecteur ! Qu’est-ce que vous ferez ? Ne crierez-vous pas à la supercherie ? Au fieffé mensonge ? À l’affectation ? Si une parole, qui a commencé à se faire âpre, puis difficile, puis inaudible, vous a néanmoins retenu, c’est que vous aviez confiance, n’est-ce pas ? Mais si à cette parole convulsive succède une écriture de sous-préfet, vous enverrez bouler le sous-préfet et ses convulsions, n’est-ce pas ?

Heureusement pour vous, lecteur, Céline et Joyce n’ont jamais fait cela.

Et Pierre Guyotat non plus.

Car c’est vrai ; Pierre Guyotat est pur altruisme, Pierre Guyotat n’est rien par soi ; Pierre Guyotat est pur fantôme, et pur emblème.

De quoi ?

De la figure de l’artiste, tel qu’il a été frappé, saisi, harponné, et définitivement capturé par le regard du professeur. Il est donc le modèle, total et achevé, de ce qu’on appelle aujourd’hui l’artiste contemporain.

Ascèse de l’artiste : passer des mois, des années, consciencieusement, interminablement, à pondre des textes interminables-et-transgressifs-et-au-delà-du-bien-et-du-mal-et-au-delà-du-temps-puisque-la-copulation-sans-fin-est-le-mode-paradoxal-quoique-absolu-de-l’atemporalité-comme-on-dit-athéisme-et-donc-ne-reste-plus-que-le-langage-qui-tourne-à-travers-moi, et recommencer pendant vingt ans, trente ans ; lecteur, qui aurait ce courage proprement dément ?

Ce que n’ose dire le professeur, ce qu’il comprend sans doute mais qu’il ne peut dire, sans quoi toutes ses catégories de professeur voleraient en éclats, ce que donc n’ose dire Roland Barthes, tandis que le pauvre Leiris est une fois de plus enfermé dans la niaiserie (« poésie implicite que relaye parfois une poésie explicite : une parole humaine se fait jour d’une couche de parole où toute parole est abolie »), c’est que ce n’est que ça, « le sexe et le langage conduits à une union indissoluble et réciproque » : construire sa propre idole. Se faire consciencieusement, lourdement, fonctionnairement, idole. Avec tant d’application, tant d’acharnement, tant de défis aux quolibets, aux huées, tant de hontes bues, qu’on finira toujours par dire :

«Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. »

La fin de l’albatros de Baudelaire, c’est le bon conseil d’un spécialiste en la matière, et c’est aussi la recette dont tout l’art contemporain est constitué : « Les copains, il faut persévérer. Qu’on se foute de vous cent fois, mille fois, dix mille fois, tenez le coup, puisque vous tenez le bon bout ! Rampez dans la boue, on finira par s’étonner. Étouffez-y, on vous admirera. À la fin vendez-vous : on vous vénérera. »

Pourquoi toute l’œuvre de Pierre Guyotat est-elle une métaphore de l’art contemporain, et donc de l’homme contemporain par excellence ?

Parce que se rouler dans le sexe du matin au soir est la seule façon de se faire éternel en deçà ? En deçà de l’éternel ? Dans la limite du corps, en poignardant l’âme ?

C’est dire avec beaucoup trop de pathos.

En enfermant le chant dans le thème unique, la parole dans la parole unique, le visible dans le visible unique, on peut prétendre être un avec l’unique ; Buren alors dira que sa rayure est tout l’être, Jeff Koons, que ses poupées gonflables, ou plutôt ses rictus sont tout l’être, et Guyotat dira que sa logorrhée sexuelle est tout l’être.

Ce qui veut dire que le professeur, pris au piège de celui qu’il a capturé, est forcé à mentir. Sinon, il lui faudra bien avouer qu’il ne comprend non seulement rien à Guyotat, mais non plus à Sade, à Genet, à Mallarmé et à Artaud. Tenu au demain par le culte de l’hier et de son nécessaire demain. Piège de la modernité, grande plante carnivore qui dévore les pauvres et frêles professeurs.

Mais Guyotat n’est pas seulement le premier ou le plus convaincant des artistes contemporains. Il en est aussi l’emblème, disais-je, car il en emblématise aussi le tragique.

Car cet homme, qui s’est vu bien jeune conduit dans la cage dorée du génie, intronisé par les grands professeurs, cet homme…voudrait bien vivre, tout de même ! Et faire autre chose que ce que vous savez toute la journée !

Et puis il n’est pas seulement l’ange tombé du ciel, le Lucifer promis à notre vénération pantoise ! Il est aussi un fifils aimant, il aime la musique de Chopin, il est du meilleur monde, bref, il est un petit -bourgeois ! Et pourquoi n’aurait-il pas le droit de l’être, lui aussi ? C’est dégueulasse !

Admirables livres, que sa Formation et son Coma. Là, on voit en effet tout le tragique de l’art contemporain : né de l’idolâtrie de l’artiste, intronisant donc nécessairement l’artiste dans une sacralité parfaitement arbitraire, nécessairement arbitraire, forcément arbitraire, eût dit Duras qui en savait un rayon là-dessus, l’artiste contemporain veut être un médiocre ! Et vous savez quoi, les amis ? Il y parvient ! Il peut peindre, s’il a décidé de pratiquer l’art décrié de la peinture, comme une patate, et ne chercher pas à le masquer. Il peut n’avoir rien à dire, rien à faire, rien à être, et le montrer ! Mais toujours, au fond de lui, quand cette légitime demande se fera jour, il rencontrera son tragique : puisqu’il est sacré, puisqu’il est idole, il n’y échappera pas ! Il aura beau être le plus piteux des beaufs, il restera le prince du monde !

Guyotat est comme eux. Quand il joue au penseur, il prête à rire. Quand il joue à l’individu, à son pathos, quand il décrit sa douleur et la façon dont il l’assume, à la façon d’un Chéreau, il prête à rire. Mais quand il nous parle des « fauteuils directoire » de la famille, là, on ne rit plus. Là, on pleure ; car ce que nous voyons là, c’est un Surêtre qui voudrait être un homme.

Écœuré, je pris le livre infini ; j’ouvris la fenêtre, et je le jetai rageusement… sur la tête d’un policier qui faisait sa ronde. Dans la rue. Dans l’opacité du crépuscule, je le crus mort. Eh bien, non. Il était reparti en sifflant, remettant d’un doigt son képi en place.

C’est alors que je me rappelai la phrase de Jean -Claude Milner, interrogé à France Culture sur le contenu de sa bibliothèque: «Pourquoi ? répondit-il. Y a rien dedans. »

Sacré Milner !

* * * * *

Mais il n’y avait pas rien, dans la mienne. Il y avait un livre de Pierre Michon, intitulé Corps du roi.

J’avais lu, quelques jours avant, La grande beune, son « origine du monde », ce livre qui, à son tour, narrant un petit moment d’existence provinciale pénétrant les tissus intimes d’un narrateur ardent, cherchait à dire la béance et la prégnance du mythe, du féminin, tout près de nous – et séparé de nous, pourtant, par la province et par le temps de la remémoration.

Mythe de quatre-vingt-huit pages… J’avais encore dans les oreilles la petite musique journalistique qui, au moment de la parution, avait fredonné la mélodie : « C’est un génie », et même temps que d’autres jouaient la basse : « Échec admirable, impossible nécessaire »…

Ce jour-là, je pris donc Corps du Roi, écrit après le mythe fondateur.

À nouveau, comme à la lecture de La grande beune, je fus saisi d’admiration pour cet écrivain, qui avait repris donc, comme au xixe siècle, le fil de la prose où le xixe siècle l’avait laissé. Depuis les rugissements de la modernité, et les colifichets décoratifs du nouveau roman (l’épure, l’exigence, le narrateur à la deuxième personne, ou autre jeu littéraire autorisé ; bref, le sentimentalisme ou le scientisme), l’intelligence en prose, l’intelligence artiste dont Flaubert avait forgé le mythe, n’était pas morte, malgré le crépuscule. Milner, pensais-je, vous avez tort. Michon n’a pas seulement écrit les Vies minuscules, faites pour entendre à jamais dans le titre la mort de la langue chantée par le dernier styliste. Non, il a écrit d’autres livres, qui forcent le respect ; Corps du roi, merveilleusement écrit, est de ceux-là.

Qui est le roi ; qui est le roi aux deux corps ?

Beckett ; Faulkner ; mais, objet de bien plus de sollicitude, Flaubert, « cet homme – nous dit au séminaire de Milner sur la langue française une redoutable universitaire en retraite qui se chargea du culte flaubertien, entre autres célébrations du grand vide existentiel et du pathos–, cet homme qui sait si prodigieusement marquer la pause de la virgule, avant de sombrer dans le trou du point ».

Flaubert, vu (c’est tout de même préférable) par Michon le Fils.

Extraordinaire lecture, que celle de ce « Corps de bois » ! Michon commence par décrire, paradoxalement, le moment suprême du bonheur flaubertien : la suspension de l’écriture. Flaubert, iconifié par les professeurs comme l’éternel esclave, le gueuleur du gueuloir, avait fini son chapitre ; et il était heureux. Dès lors, Michon construit une énorme métaphore, qui va parcourir tout son chapitre ; celle du masque, du masque de bois dont Flaubert recouvre son visage d’homme. Masque de bois de l’écrivain, protubérance gênante, douloureuse, anormale, qui emblématise (encore une fois !) son génie. Plus que son génie : son ascèse, son service.

Très vite, enrichissant sa métaphore, Michon le décrit comme « un frère déchaussé », comme notre « père en misère ».

«Le sérieux avec lequel nous considérons la littérature nous serre le cœur. »

Plus loin :

«Maintenant [i.e. avec Flaubet] il nous faut le texte absolu, la vérité en littérature, le texte qui tue, la prose parfaite, tout cela proféré derrière le masque de bois. La littérature nécessaire, comme le sont la mort, le travail, les larmes. De quel droit nous contraindre à cela ? Nous ne travaillerons jamais. Nous n’écrirons pas. Nous ne savons plus pleurer. Mourir, nous le voulons bien. »

Ensuite, Michon décrit, sur un mode hypothétique, l’élection flaubertienne. Saisissant à son départ le cours biographique, il montre que la suite des événements installant Flaubert dans la posture de l’homme de lettres est parfaitement possible. C’est le sort, dit Michon, de mille hommes par génération. (mon dieu, en suis-je ?)

Puis, suspendant le récit, il nous écrase de la révélation :

«Et puis arrive l’improbable, et je n’y suis pour rien : il devient ce qu’on appelle Flaubert. »

L’élu, comme on le devine malgré la beauté de l’écriture, est destiné :

« L’artiste parfait meurt de la beauté de son chant.

« Cette cloche de vingt tonnes tombée du ciel que son auteur prend sur la gueule, c’est le texte qui tue. »

Et dès lors, il boucle la boucle. Après nous avoir entretenu de l’Incarnation, au sens strict, de Flaubert (le masque de bois gravé dans son visage), puis sa passion, il achève son récit par la fin heureuse qui fait les plus grands textes, et qui fait de Michon, quoi qu’il en soit, le contraire de l’universitaire idolâtre susmentionnée : il retrouve Flaubert dans la joie, celle de la résurrection puisque le chapitre est achevé, puisque le boulot est fini, ne serait-ce que provisoirement (un peu à la façon de la résurrection accomplie, mais tout de même à venir) :

« Ce que chantent les oiseaux c’est que pour l’instant le livre est fini, le livre est suspendu. Le recours en grâce est accepté, non, on ne peut tout de même pas ôter le masque, il tient trop bien, mais on peut oublier qu’il existe et sentir le vent de l’aube entrer par les joints. On n’est pas de bois, on jouit des arbres. Le monde au-delà de la Seine est fait de chaumes d’or, de javelles éclatantes, de hêtraies lointaines où le cœur bat. Dans les laiteries des fermes des petites filles trempent leur doigt dans du lait, l’écrèment ; sous le regard d’un homme une fille rit d’être comblée tout à l’heure, des monstres humaines oublient qu’ils sont des monstres. Le monde se passe de prose[1]. » (Je souligne.)

Je promets solennellement que j’avais déjà songé à mes idoles, à leur corps de bois et de métal, avant de lire Pierre Michon. Comme Pierre Michon pourrait promettre solennellement avoir déjà lu, dans la bible, les Dix Commandements, où l’on proscrit la fabrication d’images et d’idoles, de bois et de pierre. C’est donc aussi sciemment que Pierre Michon fait de Flaubert une idole, que j’ai sciemment désiré le lire, cherchant ce que j’y trouvai avec plus de bonheur que je l’espérais.

Et pourquoi pas, après tout ? La littérature est-elle requise au puritanisme ? Qu’est-ce donc qu’elles ont de mal, les idoles ?

Ce n’est pas Pierre Michon qui répondrait ainsi. J’imaginerais volontiers une espèce de folle écrivaine, mâle ou femelle, enturbannée ou chapeautée, qui répondrait comme ça parce que, de toute façon, on peut tout dire quand on en est devenu quelqu’un. Il aime trop les dieux pour ne pas en connaître le danger, pour ne pas les savoir toxiques comme l’alcool. Il sait très bien, Pierre Michon, que les dieux tuent ; et c’est précisément ce qu’il demande :

« Mourir, nous le voulons bien. »

Attention, Michon est ici bien plus sérieux que dans la grande beune. Là-bas, disciple de Bataille et de sa passion pour Lascaux, il se rêve saisi par un mythe primitif ; il se voit païen, et toute l’application un peu lassante qu’il met à nous décrire sa passion pour la buraliste traduit cette volonté, entre nous naïve, qu’affichaient les Surréalistes, entre tauromachie et érotisme, de se faire mythique. Archaïque. Présocratique.

La mort dont il veut bien, ce n’est pas celle de la grande fusion avec la violence du monde.

La mort dont il veut bien, ce n’est pas la mort d’Empédocle.

La mort dont il veut bien, ce n’est pas non plus celle dont Nietzsche a fait le vœu héroïque, et qu’il échoue sur le fil, en signant ses dernières lettres, pauvre homme ! Dionysos, ou le Crucifié.

Cette mort qu’il accepte, cette mort qu’il confond avec la littérature même, dans un geste d’une remarquable honnêteté, c’est la mort chrétienne. L’idole, ici, est crucifix. Aussi bien, elle est la littérature. Littérature comme crucifixion, littérature comme Christianisme. Oui, la littérature est une activité strictement chrétienne. «La plus saine partie des écrivains du temps », c’est-à-dire Pierre Michon, nous l’a dit dans la meilleure langue française du temps ; dont acte. Car la grande différence avec Guyotat, c’est qu’il y croit vraiment.

Mais il a dit autre chose. Oui, il a dit autre chose. Et pour la première fois dans la grande durée interminable du crépuscule, j’ai vu briller un soupçon infime de vraie lumière ; autre chose qu’une luminescence de luciole, qu’un feu allumé de main d’homme. J’ai vu un peu de vrai jour. Dans son dernier paragraphe, dans sa dernière phrase ; oh, bien sûr, les « petites filles » sont un peu mièvres ; plus mièvre encore, la « fille qui rit ». Mais on sent déjà que quelque chose lui vient, quelque chose dont il ne sait strictement rien, c’est-à-dire, pas plus que vous ni moi. Quelque chose qu’il va écrire, parce qu’il n’en sait rien, puisque, Milner nous l’a dit, quand on sait quelque chose on ne peut pas écrire. Oui, dans l’immense célébration sacrificielle de Flaubert, où, somme toute, comme dans toute la littérature qui porte vraiment son nom chrétien de littérature, rien de nouveau, cher Milner, ne se dit (puisque tout se répète, de Goriot à la Recherche, le sacrifice du Christ), Michon dit enfin quelque chose de nouveau. Mais, encore une fois, quelque chose qu’il ne sait pas :

« Le monde se passe de prose. »

Et il a raison. Le monde se passe de prose, se passe de la prose du monde. Le monde se passe de littérature. Le monde se passe de Flaubert.

Exalté, je sortis de chez moi, non sans avoir embrassé le livre de Michon, et sans avoir désiré boire un jour un coup avec lui à la santé du monde. Et je dis, je criai tout seul dans ma bibliothèque : « Flaubert, Baudelaire, amis ou ennemis de Platon ! Vous qui regardez avec tant de soupçons, vous qui froncez les sourcils devant le monde, vous qui vous voulez artistes, vous qui vous voulez uniques, vous qui vous voulez élus, comment pouvez-vous ? Comment osez-vous ? Vous auriez sacrifié le monde à votre intelligence, sans un regard en arrière ? Vous auriez sacrifié le monde à votre idole de l’art, sans un geste de repentir ? Fous que vous êtes ! Pensez-vous que le monde ne se rit pas de vous, lui qui dure quand vous mourrez tous un jour, béats et absous, de la mort du Crucifié ! »

C’est alors que je butai, poussée en quelques heures à mon insu, sur la porte du temple.

4. le temple du crépuscule

. Il a pour nom École normale supérieure. Dans lui se sténographie, pour parler en Milner, la pointe la plus haute de l’institution du crépuscule. Il nourrit de sa production multiple, peut-être à l’instar de la « femme » baudelairienne citée plus haut, tout le grand édifice de l’université. C’est de lui qu’en effet, dans les matières bien secondes de la philosophie et de la littérature, l’institution tire ses cadres, entendez les porteurs inlassables de la doxa, qui permet à l’institution de se perpétuer, comme un grand corps hobbesien, comme un Léviathan qui n’ordonnerait pas de la praxis, mais la pensée même. Les cadres les plus bas, bien sûr, se contenteront d’enseigner ; ils parleront d’Histoire, ils parleront de Philosophie, ils parleront de Littérature comme de choses qui sont. Mais plus haut, comme dans les sphères de la théologie, les initiés ont toujours été ceux qui détiennent les clés du négatif, incommensurable à la théologie positive, plus haut sont les combattants, sont les pourfendeurs des idoles. L’un des maîtresnoms : Michel Foucault, bien sûr ; plus douteux, trop poétique : Jacques Lacan. Plus ancien, trop académique : tout penseur du soupçon. Et, plus archaïque, d’une voix tellement rémanente qu’on ne l’entend plus: Nietzsche, annonciateur du crépuscule. Celui dont la voix avait commencé la guerre ; guerre perpétuelle contre les idoles.

Tout au sommet de l’institution se tient donc le plus grand de tous les pourfendeurs des idoles, le grand contempteur des Sophistes, celui qui, à l’en croire, est le lion de la philosophie, le seul Platonicien, le seul Philosophe : Alain Badiou.

Lui qui énonce la vérité comme trouée de la grande masse des multiples, des animaux humains, comme saisie de l’événement, toujours d’abord fortuit, imprévisible, et de la fidélité du Sujet qui, la suscitant, s’est suscité lui-même tel, c’est-à-dire Immortel, lui qui montre le caractère radicalement hétérogène de la vérité à la situation, sous quelque nom qu’on la décrive – et l’institution, comme la doxa ou l’opinion, est un de ces noms – lui est le plus prestigieux professeur de philosophie à l’École Normale Supérieure.

Autrement dit : le contempteur de l’institution est le maître de l’institution, la nourrissant de sa contemption de l’institution. Maître de la révolte, il marque tous et chacun, raconte la chronique, comme Althusser avait en son temps marqué tous et chacun, et bien plus profondément que la basse sociologie bourdieusienne, de sa marque paradoxale, donc ici mystique : être le porteur (au sens knockien du porteur de germes) radical de la mort de l’institution tout en tirant d’elle son salaire, – où le «maître de conférences » est effectivement un ersatz des noirs bataillons de mouches de la Charogne baudelairienne, qui l’animent en la dévorant de baisers.

Mais je reviendrai tout à l’heure à mon temple et à ses ouailles ; je dois dire comment Alain Badiou est l’âme de son temple.

Je ne suis pas un philosophe ; donc je ne cherche nullement à faire porter dans sa cuirasse le couteau du parricide.

Je ne suis pas un doxographe ; donc je ne cherche pas à faire valoir la supériorité de mon acide sur son calcaire, de la posture du bris sur la posture de la saillie ; ou encore, du désenchantement de l’invariance sur l’émerveillement de la nouveauté.

Je suis un homme, c’est-à-dire, requis de vivre (ceci est la seule vérité, et l’énigme, que je ne traduirai pas, mais dont j’affirmerai la certitude de façon aussi dogmatique, aussi brutale, s’il le faut, que le plus borné des nazis ; de tout homme, après tout, il y a quelque chose à apprendre…), et je cherche à entendre comment Alain Badiou veut me donner le goût de vivre.

Je parle de son Éthique.

L’argument de ce petit livre où le prolifique auteur de Logiques des mondes nous fait le présent d’un résumé doctrinal, c’est la réfutation d’une éthique mortifère et l’interrogation, puis l’affirmation d’une nécessité de l’éthique de vérité. Badiou commence par condamner les discours éthiques, nourris par une essensification de l’homme comme victime, comme être-pour-la-mort, quand l’homme ne vaut que de l’Immortel qui peut survenir en lui.

Comment devient-on Sujet, comment advient-on à l’Immortel qu’on se surprend à être ? Sûrement pas dans un essence retrouvée : à l’en croire, il n’est donné qu’une multiplicité humaine, la multiplicité générique, au-dessus de laquelle planent (pure image poétique, puisqu’ils y sont immanents), comme ces « parfums spirituels » que les hommes du « soupçon » imageaient au XIXe siècle, les discours inlassables de la doxa. Là, dans la doxa, tout se raconte mais rien ne se pense. Celle-ci n’est au fond que l’attestation du mode d’être particulier de ce que Badiou appelle joliment l’animal humain, où il dénie toute singularité, faisant du singulier lui-même le porteur de l’indifférenciation. Il n’y a jamais que des singuliers, dont toute la différence, pensée par exemple par l’éthique de l’Autre, est pur fantasme du grand Nihilisme humain ; rêve du rien, ou rêverie théologique, c’est la même chose. Car, nous dit-il:

«Il n’y a nul Dieu. Ce qui se dira aussi : l’Un n’est pas.»

Phraséologie paulinienne, assumée comme telle – dans les deux cas, c’est l’universalisme qu’on dit :

«Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni homme ni femme, il n’y a ni esclave ni homme libre… »

Le point de départ, pour moi qui me crois requis d’être un homme, c’est donc, à en croire Alain Badiou, cette multiplicité des animaux humains.

Dans quoi se fait jour, soudain, insue, la trouée d’un événement, qui deviendra vérité, par suite de la fidélité d’un homme à l’impératif de l’événement.

Un homme, alors, est transmué ; non, le terme n’est pas juste. Il faut le dire plus crûment : est transsubstantié. C’est, dans le Christianisme, la conversion de la matière en tant qu’elle est mangée, du corps en tant qu’il est mortifié, en esprit immortel ? C’est, tout aussi miraculeuse, tout aussi indicible, tout aussi ineffable, tout aussi mystique, tout aussi chrétienne, la conversion de l’animal humain en Sujet immortel, jeté dans son immortalité du dehors de soi, de cette vérité qui lui donne du dehors de Soi son Soi, hasardeuse, improbable – négation de l’homme pour que s’affirme le Sujet. Négation de l’homme pour que s’affirme l’Homme, aurait-on dit dans une autre langue ; de l’homme créature pour que se révèle, s’incarne l’Homme Divin – Jésus. Mystère chez les uns, mystère chez l’autre, mystique… et rhétorique, cela va sans dire ; on n’est pas normalien pour rien.

Le geste était celui de Paul ; le geste était celui du Christ ; le geste est celui de Badiou ; glorieuse compagnie !

Comment devient-on Sujet, comment advient l’Immortel ? Par la fidélité à l’événement, qui est le supplément imposé à l’il y a ; supplément qui, comme événement, survient. Les processus de vérité sont décomptés en nombre restreint : l’amour, la science, l’art, la militance.

Les exemples : l’amour : la rencontre d’Héloïse et d’Abélard ; l’art : l’invention par Haydn de l’architectonique en musique, sous le terme de forme classique (comme si le baroque n’était pas une architectonique, comme si la fugue ou le canon, bien plus que la forme sonate, n’étaient une architectonique – ô philosophes, quand vous vous mêlez d’art ! – ) ; la découverte de Hamlet par un spectateur (et non pas seulement par son poète ; Badiou élargit ici son public) ; la formulation par un militant d’une thèse politique neuve et nécessaire, qui orientera judicieusement l’action militante…

L’événement, rencontré par l’animal humain, peut susciter en lui le Sujet en tant qu’il y est fidèle. Qu’il y persévère, plus encore qu’il y agrée. Qu’il puisse, par ailleurs, n’y pas persévérer, c’est dire la pertinence de l’éthique : qu’on veuille ou doive être fidèle, c’est qu’on le peut et qu’on peut ne pas l’être.

Éthique qui rencontre, c’est la vraie visée du livre, le problème du Mal.

Badiou a congédié le concept de Mal absolu, au même titre qu’il avait congédié l’éthique lévinassienne, comme des catégories de la religion, et donc comme extrinsèques à la pensée philosophique. Je ne peux manquer de le remercier ici. Qu’il fasse d’ailleurs du Tout Autre, chez Levinas, l’origine incommensurable de l’Autre, autrement dit, qu’il fasse de Dieu l’aune de la radicalité de l’altérité de l’autre, c’est plaisamment accorder à Benny Lévy la totale véracité de sa lecture de Levinas, contre les lévinassiens officiels et/ou apparentés qui n’en font jamais qu’une soupe caritative, très proche des manuels de rumination morale chrétienne des jours les plus brumeux de la dévotion saint-sulpicienne. De même que l’éthique, le Mal absolu est renvoyé à un espace de la religiosité ; effectivement, que le temple, et partant son idole, soient tout ce qu’il y a de plus judaïque-et-laïque : nous venons de nommer, nonobstant son extraordinaire architecture intérieure, le Mémorial de la Shoah. Tout cela ne méritait pas que les émules de Badiou se déchaînassent pour nous expliquer « de quoi Auschwitz est le nom » ; tout cela, pour des esprits un peu avertis de la chose juive, n’est que lieu commun.

Alors, dit-il avec cette robustesse qui nous enchante parfois : « Le Mal existe-t-il ? »

Et de le définir.

Le Mal, pour résumer assez loin de sa terminologie, est un comme-un-processus-de-vérité.

Dans le processus de vérité, il y a événement. Dans le Mal, il y a événement.

Dans le processus de vérité, il y a fidélité de l’animal humain. Dans le Mal, il y a fidélité de l’animal humain.

Dans le processus de vérité, il y a subjectivation. Là, Badiou peine ; il le dit du bout des lèvres :

«le Mal n’est pas une catégorie de l’animal humain, mais une catégorie du sujet.»

Je reformulerai donc à sa place, car il n’ose pas : « Dans le processus de vérité, il y a subjectivation ; dans le mal, il y a subjectivation. »

Ah ! Badiou énonce, étrangement plus hésitant, que le nazisme n’était « probablement pas un processus de vérité ». Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Eh quoi ? Le nazi n’a-t-il pas été saisi par un événement ? Pourquoi le nazi ne serait-il pas, lui aussi, un Immortel, un Sujet ?[2]

(De même : Badiou affirme que la résurrection du Christ est une « fable ». Mais qu’en même temps, c’est l’événement qui initie le processus de vérité paulinien. Alors quoi ?)

Attention, lecteur ! Nul désir mesquin de faire de « l’immense philosophe » un nazi rentré, un vil révisionniste. C’est tellement plus simple et constant, comme on parle de « franc constant » : Badiou est tout simplement chrétien ! Rien de nouveau sous le soleil !

Au chapitre suivant de son manuel, Badiou revient sur le mal. C’est là qu’il abat ses cartes ; c’est là qu’il devient ce qu’il pense – c’est là que le Mystique laisse la place au Rhéteur, lui l’acharné contempteur des rhéteurs.

Il pose, comme axiome, que l’événement, l’authentique, révèle un vide, là où il s’impose. Vide de l’architectonique où s’impose l’événement de l’invention de Haydn. Vide dans la société bourgeoise commençante là où Marx impose le prolétariat.

Processus de vérité : révélation d’un vide à quoi succède la présence de la vérité qui, par une opération magique, mystique encore une fois, fait advenir l’homme. Ecce homo ; Nietzsche (ou Judas), au moins, l’assumait clairement.

À quoi Badiou oppose à présent le simulacre. Il a pu en effet trouver de quoi sortir de la mélasse de l’événement-qui-pourrait-tout-aussi-bien-être-le-nazisme ; simulacre est ce qui suscite fidélité et « subjectivation » à partir d’une origine non pas vide, mais pleine. Et Badiou de parler d’Allemagne.

Vérité : la révolution, fondée sur une vide initial, dans la multiplicité générique, dans la totalité indifférenciée des animaux humains ; universelle.

Simulacre : la révolution nationale-socialiste, fondée sur un plein initial : la substance allemande. Dès lors, quand à partir d’un vide le processus de vérité avait pour aune la totalité des animaux humains, à partir d’un plein, le processus de simulacre n’a pour aune que le vide qu’elle veut projeter à partir du plein qui l’enracine : l’Allemagne veut tuer le juif, entendu comme l’ennemi du plein ; de la plénitude allemande. Et Badiou, plaisamment encore (ô rhéteur !), d’affirmer que « le choix de ce nom renvoie sans aucun doute à son lien évident avec l’universalisme, en particulier l’universalisme révolutionnaire, à ce que ce nom avait en somme de déjà vide, c’est-à-dire de connecté à l’universalité et à l’éternité des vérités ». «Juif » est universel ; merci de votre bonté, monsieur Badiou.

Mais aussitôt après tombe l’anathème :

«Car l’ennemi d’une vraie fidélité subjective est justement l’ensemble fermé, la substance, la communauté. Tout invocation du sol, du sang, de la race, de la coutume, de la communauté, travaille directement contre les vérités, et c’est cet ensemble qui est précisément nommé comme ennemi dans l’éthique des vérités. Au lieu que la fidélité au simulacre, qui promeut la communauté, le sang, la race, nomme précisément comme ennemi, par exemple sous le nom de juif, l’universel abstrait, l’éternité des vérités, l’adresse à tous. »

«Je te tiens, nihiliste ! », disait Nietzsche à Socrate qui offrait son fameux coq.

« Je te tiens, rhéteur ! », dira le pauvre gars à Badiou ; c’est nettement plus facile.

Rhéteur ; z’avez vu, lecteur, comme il aime le Juif, notre ami Badiou ? Il lui offre même la couronne de son plus beau, de son plus cher concept : l’universel abstrait. « Cher Juif, lui dit Alain Badiou, tu es un universel abstrait ; je t’ai béni. » Ruse si ancienne, si intimement, si jésuitement chrétienne ! «Ô juif, toi que, ne regardant nullement à droite et à gauche pour vérifier qu’on est bien en train de braquer son regard sur moi, j’inscris dans ma nouvelle église, toi juif, tu n’es pas, mais non, pas du tout, une communauté, encore moins une substance ! C’est dégoûtant, la substance ; c’est le mal, c’est le nazisme ; juif, tu n’es pas une substance, rassure -moi ? »

« Toi, juif, tu t’adresses à tous, n’est-ce pas ? Tu n’es tout de même pas un judéo-nazi, en train d’enfermer dans ta communauté une quelconque essence, substance, que sais-je !

Enfin, tu sais bien qu’il n’est ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre ! »

Le gros malin a voulu rapter le juif dans son escarcelle. Quelques grands niais s’y sont laissé prendre. Mais non, gros malin ; le juif n’est pas un universel abstrait ; mais toi, gros malin, tu es un fier rhéteur, et un fieffé chrétien ! De toute façon, même chez les juifs, et même chez les juifs les plus particularistes, chapeautés-barbus, il est de fieffés chrétiens ; donc finalement, tu n’y peux pas grand-chose !

Plus loin, Badiou décrit un autre Mal : le désastre. Et de le stigmatiser en Nietzsche, le Crucifié : « Nietzsche est devenu fou. » Pourquoi ? je croyais que c’était la syphilis. Non, mystique comme à l’ordinaire (comme ces gens qui veulent que Hölderlin soit devenu fou parce qu’il avait été vraiment « frappé par Apollon »), c’est parce qu’il a voulu imposer une « puissance totale de la vérité » ; « raidie et devenue dogmatique, la langue-sujet prétendrait pouvoir nommer, à partir de ses propres axiomes, la totalité du réel – et transformer ainsi le monde. »

Plus loin :

« C’est que toute vérité suppose en fait, dans la composition des sujets qu’elle induit, la maintenance du “quelqu’un”, l’activité toujours duplice de l’animal humain en proie à la vérité. […] L’immortel n’existe que dans et par l’animal mortel. Les vérités ne font leur percée singulière que dans le tissu des opinions. Il faut que nous communiquions, il faut que nous opinions. C’est nous-mêmes, tels quels, qui nous exposons au devenir-sujet. Il n’y a pas d’autre histoire que la nôtre, il n’y a pas de monde vrai à venir. Le monde en tant que monde est et restera en deçà du vrai et du faux. Il n’y a pas de monde captif de la cohérence du Bien. Le monde est et restera en deçà du Bien et du Mal. »

Enfin :

« Le Bien n’est le Bien qu’autant qu’il ne prétend pas rendre le monde bon… »

Imaginons, à titre de pure hypothèse, qu’un petit juif, vous savez, un de ces hommes qui inspirent une méfiance millénaire aux autres hommes pour des raisons que Sartre, ou que Badiou, je nomme ici des f de x, ont toujours si parfaitement compris et saturés ; je dis un petit juif, c’est-à-dire non pas un Juif «bronzé », sûr de soi et dominateur, pour parler la langue si française de Genet ou du Général ; non pas un juif moderne, avec ou sans kippa, parfaitement à l’aise dans la redistribution raide et sur-affirmative des rôles dans notre monde immédiatement contemporain, dans ce monde où tout un chacun, du Président de la République, de ses ministres à la concierge du coin, travaille à la promotion hystérique de soi-même en traitant tout le monde de con ou de traître ; non, un petit juif, un de ces personnages emberlificotés, empêtrés dans leur rituel et dans leur Talmud, et qui travaillerait sans limite, sans prévention son texte talmudique ; imaginez que notre petit juif lise l’éthique de monsieur Badiou ; avec son air modeste, il lui dirait : « Pardonnez-moi, monsieur Badiou, excusez l’outrecuidance du “pou” qui s’en prend à sa “crinière de lion” ; mais si je puis me permettre de parler au nom du peuple juif, qui n’en peut mais, je vous dirai que, chez les Juifs, quand on parle du Bien, on ne conçoit pas que le monde en reste en deçà ; et vous savez pourquoi, monsieur Badiou ? Parce que lorsqu’on est Juif, on est requis à savoir pourquoi l’on est un homme ; c’est -à -dire qu’on est requis à savoir pourquoi le monde est parfaitement, irréductiblement, et même infiniment… bon. Alors oui, monsieur Badiou, en effet, on ne prétend pas rendre le monde bon, quand on est juif, cette horrible substance pleine, cette horrible substance ennemie du processus de vérité, parce que je vous assure qu’être juif, ce n’est pas tenir d’un universel abstrait, pas du tout, monsieur Badiou ; on ne prétend pas rendre le monde bon, parce que le monde l’est déjà, bon ; et ce sont les hommes, et particulièrement les Juifs, bien souvent, mais aussi les philosophes, et particulièrement les professeurs de philosophie, qui sont assez cloches pour ne pas le voir. »

Mais ce petit juif, en fait, n’est pas un personnage de notre histoire ; il n’est pas un homme du crépuscule. Chacun le sait bien : le juif vit dans les ténèbres. C’est un homme de la nuit – la nuit n’est pas le crépuscule.

J’errai dans les grands couloirs désertés du monastère laïque ; la nuit était tombée, je croyais bien – à moins que le crépuscule eût épaissi ? Je parvins au cloître, où je repris en main, une dernière fois, mon éthique ; où je songeai une dernière fois au maître du temple.

« Pourquoi, demandai-je ; pourquoi au fond ne veut-il pas changer le monde ? Pourquoi cette idée du désastre ? Après tout, s’il fait partie des membres du comité de salut public des Immortels, que ne s’autorise-t-il, lui aussi, son petit rêve de guillotine ? Sans aller jusqu’à la révolution culturelle ! Pourquoi le grand oui dionysiaque à la vie ne lui sied-il pas ? Il ne semblait pas, pourtant, qu’il fixât une limite verticale à la statue qu’il érigeait de lui-même, lui qui vaticinait par-delà Paul !