J’ai soixante ans et je pratique une agriculture naturelle, par opposition à l’agriculture industrielle très éloignée de la première, serait-elle désormais baptisée par ses tenants du doux euphémisme d’« agriculture raisonnée ». Difficile, pour l’occasion, de ne pas paraphraser Madame Roland, qui, conduite à l’échafaud révolutionnaire apostrophait amèrement la liberté. « Raison, raison chérie, que de crimes on commet en ton nom ! »

Mes parents agriculteurs m’avaient mis, tout jeune, au petit séminaire. J’y apprenais le latin et le grec, et j’étais le premier de la classe. On me destinait à la prêtrise, mais je partis au Sénégal enseigner dans un collège. Je fis là-bas le choix de la terre, et militais à mon retour dans des organisations tiers-mondistes chrétiennes, contre la disparition des cultures vivrières en Thaïlande au profit du manioc et des farines industrielles, toutes destinées à l’élevage en Occident. Je devins ouvrier agricole, puis je me mariais. Ma femme voulait être agricultrice, nous prîmes une petite ferme, L’Entiller, ce qui veut dire « tête de pommier ». Nous avons commencé par élever des vaches laitières, puis des pigeons, nourris avec nos propres céréales, que nous vendions au marché des Lices, à Rennes. Des restaurateurs venaient s’y ravitailler.

J’entendis un jour parler d’un vieux maraîcher qui, trop âgé pour continuer, venait de donner à l’éco-musée du Pays de Rennes les derniers spécimens existants d’une race de poulet, le coucou de Rennes, créée en 1914 par un vétérinaire, le docteur Ramé. La race allait s’éteindre, tuée par l’introduction dans l’après-guerre du poulet américain, qui, génétiquement, « poussait » plus vite et donc revenait bien moins cher. Je reçus six coqs que nous fîmes reproduire, et je partis vendre ce « nouveau » poulet au marché des Lices. De grands chefs eurent vent de la chose, tels Pierre Gagnaire, Ollinger à Cancale, Thorel à La Roche-Bernard, dans le Morbihan. Tous trois me rappelèrent quinze jours plus tard : « C’est le poulet de ma grand-mère. On le mangeait dans notre enfance. »

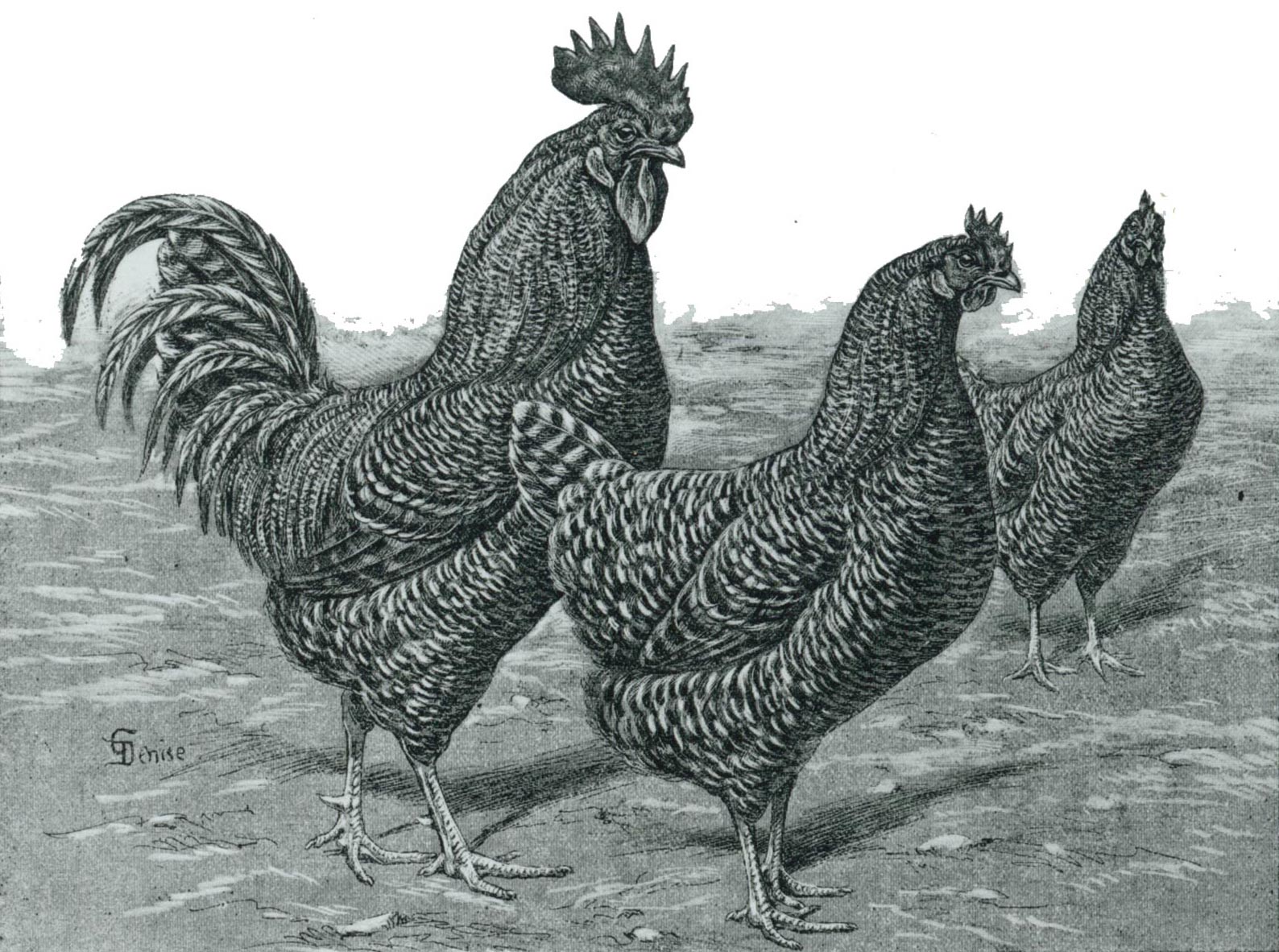

Avec les gens de l’éco-musée, nous avons recherché dans les archives comment élever le coucou de Rennes selon les règles de l’art, éviter par des croisements malencontreux la dégénérescence de la race, garder son beau plumage gris barré, avec sur le poitrail une sorte d’uniformité comme le coucou, ce qui lui vaut son nom.

Nous avons pu respecter la morphologie et la juste croissance du coucou. Le coq doit peser trois kilos, la poule deux et demi. Nos volatiles sont élevés en liberté dans des lots de cinq cents congénères sur cinq mille mètres carrés, les coucous disposant chacun de dix mètres carrés d’herbage. Ils sont nourris de blé, d’avoine, d’orge, de maïs, et de pois fourrager ainsi que de féverole, tous deux riches en protéines. Le dernier mois de leur vie qui en dure cinq (le poulet industriel vit un mois et dix jours), nous leur donnons du petit-lait, sous forme de lactosérum (c’est ce qui reste une fois qu’ont été produits beurre et lait ribot).

Par kilo de viande, le coucou de Rennes consomme six kilos de céréales (le poulet industriel, deux). Nous sommes aujourd’hui six éleveurs de coucous de Rennes.

Nous avons, en outre, repris l’élevage des oies des marais de Brière, au nord de Nantes. Ces oies couvent dans les marais. Une fois la ponte passée, les derniers éleveurs nous les confient. Nous les nourrissons au blé jusqu’en juillet, puis les mettons dans nos herbages, et nous les « finissons » aux céréales pour Noël. Les oies de Brière ont un goût presque sauvage. Hélas, le marais n’intéresse plus grand monde. On ne coupe plus les roseaux à la faucille, mais à la machine, ce qui abîme les tiges, et les oies des marais se blessent. Là encore, il faudrait sauver un patrimoine, doublé d’un savoir-faire ancien.

Nous enrichissons nos champs de céréales avec du compost naturel, par trente unités d’azote à l’hectare (de quatre-vingts à cent vingt en l’agriculture intensive), et nous récoltons cinquante quintaux de blé là où celle-ci en produit cent vingt. Nous rentrons tous nos poulets, nos canards et nos oies le soir, à cause des renards, et nous gardons les oisillons sous couvert, à l’abri des buses.

Notre pratique repose sur une philosophie de l’agriculture comme résistance active, en vue d’une agriculture douce, autrement dit naturelle. Elle reflète une conception humaniste de la paysannerie.

Après une longue descente aux enfers, il semble que ces deux principes s’inscrivent désormais dans l’air du temps. La route sera longue, semée d’embûches, avant que le respect des terres, des bêtes et des hommes qui en ont la charge, ainsi que le souci de ce que nos contemporains consomment, prévalent sur « l’agriculture raisonnée », ses ravages environnementaux et son mépris des paysages, avec la mal-bouffe qui en est la conséquence.

Sauvons les races anciennes en les consommant!

La dinde rouge des Ardennes fait partie de ces trésors menacés.

Sauvegardons notre patrimoine vivant !

K2Z5

C’est là une définition parmi tant d’autres du terme paysan en opposition à celui de l’agriculture…