Je ne comprends toujours pas. Après toutes ces années à retourner cette histoire dans tous les sens, je n’y comprends toujours rien. Remarquez, ça n’était pas beaucoup plus clair alors que ça se passait. Pourtant j’y étais. Je vous assure, j’y étais vraiment. J’étais complètement pris par ce qui m’arrivait. Mais c’était tellement étrange. Je ne savais pas ce que je devais croire, quelle place, au juste, j’avais, quel rôle je jouais. Ni même à quoi je servais. Et puis j’étais terrifié. Je vous raconte.

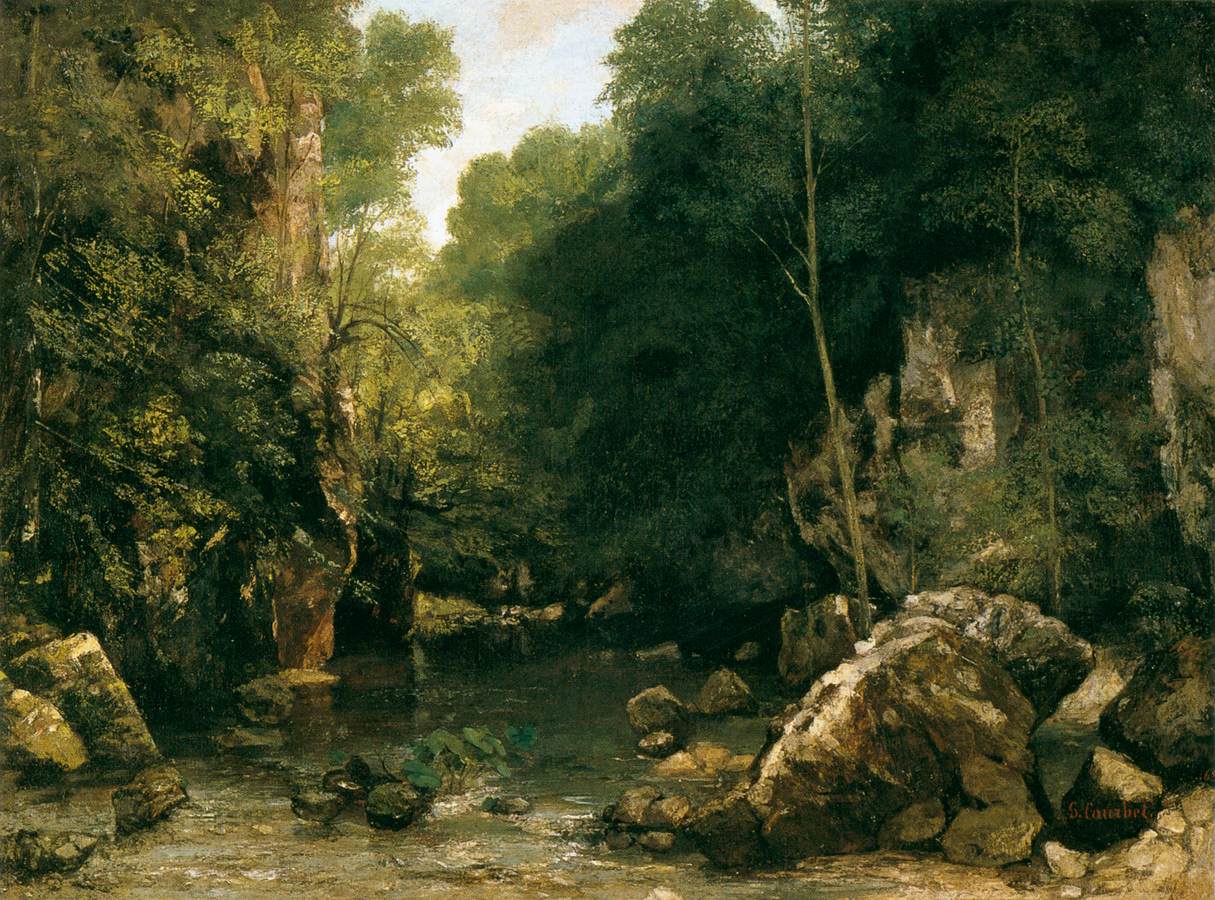

Je l’avais rencontrée un matin sur la plage. Tous les matins, très tôt, été comme hiver, je vais y courir. Je déteste courir. J’ai toujours détesté courir. Même gamin je détestais. Non seulement courir pour courir, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, fond, peu importe, mais encore tous les jeux où il faut courir derrière un ballon, soccer, basket, hand, que sais-je, je détestais aussi. Seulement voilà. La cinquantaine arrivait, plus tout jeune, jamais fait très attention à moi, alors je me suis dit qu’il était peut-être temps que je fasse quelque chose. J’ai pensé au vélo, mais il faut un vélo, une tenue, un casque, des chaussures spéciales et, surtout, du temps. Que je n’ai pas. Pensez : deux ou trois heures, trois jours par semaine au moins, sinon c’est pas la peine, c’est faire semblant, c’est se donner bonne conscience. Alors non. J’ai pensé au tennis, mais il faut un partenaire, des raquettes, des balles, être membre d’un club, réserver les courts à l’avance, parfois longtemps à l’avance, endurer les conversations débiles au clubhouse, les douches communes après les matchs, la promiscuité, tout ça. Impossible. Pareil pour le badminton, le squash, le racquetball. Les jeux d’équipe ? Vous plaisantez ! Alors, réflexion faite, courir m’a semblé être la moins pire des solutions. Après tout, je n’avais plus essayé depuis des lustres, peut-être que maintenant, on ne sait jamais. Et puis c’est tellement à la mode, il doit bien y avoir une raison. Tous ces gens qui courent, mâles et femelles, jeunes et vieux, de toutes conditions sociales et physiques, non ? Donc je m’y suis mis. Tous les matins, à 6h30, quel que soit le temps qu’il fait, je suis sur cette plage. Le plus souvent déserte. Drôle d’affaire ce « jogging », comme on dit aujourd’hui. On dit comme ça depuis les années 60. Avant, ici, on disait « roadwork ». À cause des boxeurs qui intégraient plusieurs miles de course à leur entrainement quotidien. C’est de Nouvelle-Zélande que nous est arrivé « jogging ». C’est un très vieux mot, qui à l’origine voulait d’ailleurs plutôt dire partir, fuir. C’est même dans Shakespeare. Les Français, pour faire « américain », c’est plus « in », c’est plus « cool », disent « footing », ce qui ne veut rien dire, les pauvres. Bref, les animaux courent aussi, mais ça n’est pas du jogging. Ils courent, à ce qu’il paraît, pour trois raisons essentielles : un : pour attraper leurs proies ; deux : pour fuir leurs prédateurs : trois : pour rattraper leur partenaire sexuel. Et moi ? Peut-être pour tout ça à la fois, je n’en sais trop rien. Officiellement, c’est parce qu’on dit que c’est excellent pour la santé, que ça atténue les effets de l’âge, ralentit la fonte musculaire et la fragilisation osseuse, enfin que cela rallonge votre espérance de vie. Sauf que James Fuller Fix, dit « Jim » Fix, qui a largement contribué à rendre cette activité populaire, qui a même écrit en 1977 ce qui en a longtemps été considéré comme la bible, The Complete Book of Running, est mort d’un arrêt cardiaque en faisant son jogging quotidien sur Vermont Route 15, à Hardwick, à l’âge de 52 ans, ça la fout mal. Mais bon, j’ai commencé, je continue, on ne sait jamais.

Pour le reste, ma vie est simple. J’essaie de m’en tenir à l’heure qu’il est. De vivre ici et maintenant. Longtemps, j’ai vécu environné de craintes et de désagréments, de fatigue et d’ennui, de contrariété. La vie m’était la plupart du temps envahissante. Je m’étais marié trop jeune, avec une femme à « psychologie », autoritaire, qui avait un avis sur tout, toujours incertaine de tous et sûre d’elle-même. Très vite, mes jours furent passés à attendre l’heure miséricordieuse d’aller me coucher, d’oublier. Je me levais tous les matins hébété de fatigue, sans perspective d’être jamais débarrassé de l’amertume gluante dans laquelle malgré moi je m’étais installé. J’ai toujours été mon ennemi le plus acharné. Je suis mal fait, je viens de trop loin. Humeur noire, emportements, véhémence, susceptibilité depuis toujours sont mon lot. J’envie ceux qui sont de naissance entrés comme de plain-pied dans une paix qui me fuit. Que n’aurais-je donné pour être un Fitzwilliam Darcy, un Lord Grantham, ou n’importe lequel de ces miracles d’aisance aristocratique. J’aurais voulu avoir toutes les femmes, arbitrairement décider de disposer d’elles. Je rêvais de les voir s’offrir, je rêvais d’un passe-droit, j’aurais voulu séduire absolument, sans un mot, j’étais bête à ce point, j’étais triste à ce point. Je voulais trop ou trop peu. Comme tous les hommes peut-être ?

Toujours est-il que je n’ai rien eu de tout cela, ou presque. J’avais trop d’envie et trop peu de dons, j’étais lourdaud, j’étais gourd. J’ai très vite par-dessus tout voulu disparaître, j’avais l’impression de n’exister pour personne. Je dormais mal, je n’avais pas l’air vrai, on pouvait même douter qu’il y eût un corps utile dans mes fringues. Je vivais dans une urgence constante. Et voilà pourtant qu’un jour cette créature exaltée et féroce – je parle de ma femme, pas de celle dont je vous parlerai tout à l’heure, excusez-moi, je m’embrouille –, jeta sur moi son dévolu. Stupéfait, je m’étais laissé prendre ; et l’avais très vite regretté. J’avais beau chercher quelque chose à mettre à la place de mes espérances, je ne trouvais rien. Deux fils me furent vite imposés, avec lesquels ce ne fut que souffrance, déception, rage. Partagées, évidemment. J’ai tenu seize années. Et un après-midi, comme ça, sans raison particulière, je n’ai plus eu la force de résister, de m’opposer, plus la force de rien. Alors je le lui ai dit, avec dans la voix peut-être plus de dépit que nécessaire. Elle m’a d’abord regardé, incrédule. J’ai répété. Et contre toute attente, elle s’est défaite. Elle a regardé dans le vide, figée, interdite. Le visage défait, ravagé, les yeux remplis de larmes qu’elle n’a pas pris la peine de sécher. Elle n’a plus bougé. Elle a juste dit mon nom, Alan, puis : non. Rien d’autre, tout s’est étouffé et s’est éteint sur le bord de ses lèvres. Et je suis parti, je l’ai larguée, je l’ai laissée dans sa merde, cette pauvre enragée toujours en train de revendiquer, toujours inconsolable de je ne sais quoi, de son passé, de sa jeunesse, incapable de jamais rien voir de beau, de bien.

Je m’attendais à ce qu’elle sorte, qu’elle me suive, qu’elle me hurle que non, que ça n’était pas vrai, que ça n’était pas moi qui partais, que c’était elle qui me foutait dehors, c’est moi, tu entends, qui te fous à la porte, c’est moi, c’est pas toi qui a décidé. Mais non, elle n’a pas bougé. Et je me suis retrouvé seul comme un con, dehors, avec nulle part où aller. Je n’avais rien préparé, rien prévu, même pas de partir, rien pris, juste mes papiers, la clef de ma voiture, mon argent, rien d’autre. J’ai tout de suite pensé que c’était une connerie de partir comme ça « à l’aventure » tout seul. Je me suis vu sans abri, avec des sales gueules qui pueraient l’alcool et la crasse. Mais j’ai tenu bon et ça s’est bien sûr arrangé. Je suis d’abord allé à l’hôtel, le temps de trouver un logement. Quelques jours ont suffi, j’ai trouvé cet appartement dans Ocean Drive, anonyme, parfait. Je n’ai rien récupéré de ma vie d’avant, même pas mes affaires. J’ai tout racheté, vêtements, cuisine, meubles, brosse à dents, tout.

Le lendemain de mon départ, évidemment, paumé comme j’étais, j’avais hésité. Je m’étais d’abord dit que j’aurais dû prendre sur moi, amortir le coup, que ça ne servait jamais à rien de s’énerver, lui expliquer ma décision, lui parler, lui dire que j’avais bien réfléchi, toutes ces choses qu’on dit quand on n’est pas très assuré. Mais je me suis vite représenté la scène. Les rires nerveux, le débit des voix qui se serait fait plus rapide, plus haut, et bientôt la discussion qui serait partie dans tous les sens. Je l’entendais déjà me dire le dégoût qu’elle avait de moi, ma lâcheté, ma faiblesse, que je n’avais rien compris à ses idées, à ses valeurs, le respect de soi, le rejet du superficiel, de la vanité, du mensonge, les mots cinglants, le regard assassin, good Christ qu’est-ce que tu peux être minable, get out of my face, you fucking moron! Alors je n’y suis pas allé. Je me suis dit que tant pis, elle m’avait volé mon visage, c’est comme ça, on n’en meurt pas.

Et depuis, je vis ici, dans cet appartement près de cette plage où tous les matins à 6h30 je cours pour ne pas vieillir trop vite. Sauf que l’histoire ne s’arrête pas là et qu’à partir d’ici je ne comprends plus rien.

***

Donc. Je me suis installé, rapidement et simplement. Je prenais les choses comme elles venaient, je ne pouvais les vivre que dans l’énergie du moment, le travail, les courses, le ménage, les sorties, etc. Je prenais mon mal en patience, le plus souvent ne faisant qu’attendre que les journées finissent. Ma vie ressemblait à un de ces films français réalistes, déprimants : en semaine, je m’enfuyais dans le travail ; et le week-end, je m’enfermais dans l’appartement dans mon survêtement gris miteux, à regarder la télé, fumant des clopes et buvant des bières. Bonjour la santé !

Et puis un matin, je me suis vu. Dans la glace de la salle de bains. Mes cheveux trop longs, filasses et ternes, mon visage défait qui vieillissait, peut-être à cause du tabac et de l’alcool. Est-ce que j’allais devenir alcoolique, finir de tomber ? Est-ce que je ne pouvais rien faire ? Est-ce que je ne voulais rien faire, juste attendre que tout finisse ? Je me dégoûtais. C’était comme si soudain je me réveillais, que j’émergeais d’une sorte de mauvais rêve. Il me fallait me racheter à mes propres yeux, me sauver moi-même. Et c’est comme ça que j’ai commencé à courir tous les matins sur la plage à 6h30, le plus souvent déserte.

Je courais depuis quatre ou cinq semaines quand je l’ai croisée un matin en retournant chez moi. Il pleuvait, elle arrivait. Elle m’avait souri, m’avait-il semblé, en laissant traîner ses yeux sur moi quelques secondes un peu insistantes, ce qui m’avait fait plaisir comme pas possible. Je lui avais dit bonjour, elle ne m’avait pas répondu. Alors j’ai marmonné quelque chose, je ne sais plus quoi, je me suis vu avec ces fringues impossibles, ce pantalon de survêtement gris dégueulasse et un t-shirt qui ne valait pas mieux, trempé de sueur et de pluie, mais comment est-ce que je peux sortir comme ça, putain mais à quoi je pense ?

Donc je suis rentré, me suis douché, habillé, j’ai pris mon petit déjeuner, tout ça en pensant à elle. Et puis je suis allé chez le coiffeur pour qu’il m’arrange ça, qu’il me fasse une tête présentable, ça ne pouvait plus durer cet air de hobo. Quelque chose en moi s’éveillait et quelque chose d’autre se troublait, je ne comprenais pas trop, à part que j’espérais la revoir. Et je l’ai revue, le lendemain ; elle était là quand je suis arrivé, elle courait, je l’ai tout de suite reconnue, à cent mètres sur la gauche. Je l’ai rattrapée, bonjour, sourire essoufflé, on a couru ensemble. Ça a duré huit ou dix jours comme ça, on se retrouvait tous les matins pour courir, presque sans parler. Jusqu’au jour où elle m’a demandé, alors qu’on allait repartir chacun chez soi, si j’habitais par là. Je lui ai dit que oui, là, dans Ocean Drive, pourquoi ?

– Can I come over some time?

Elle m’a demandé ça d’un air presque grave, presque inquiet, alors je lui ai dit que bien sûr, quand vous voulez.

– How about right now? Do you have time?

J’ai été tellement surpris, je ne m’y attendais tellement pas que je n’ai rien pu dire. Juste fait signe de la tête que oui, et elle m’a suivi sans ajouter un mot, rien, jusqu’à l’appartement.

J’ouvre, m’écarte pour lui laisser le passage. Elle entre, je la suis, me retourne pour fermer, reviens vers elle. Elle n’avait fait que quelques pas, s’était arrêtée. Je lui dis entrez, je vous en prie, excusez le désordre, si j’avais su… Elle n’avait pas répondu, pas bougé, elle était restée là, immobile. Je lui dis ça ne va pas ? Sans se retourner, elle avait reculé d’un pas. Mais qu’est-ce qu’elle fait, nom de Dieu ? Qu’est-ce qu’elle veut ? Elle s’appuie sur moi, ses fesses contre mes hanches, son dos contre ma poitrine. Je ne dis rien. J’attends, je ne sais pas ce que je dois faire – ou plutôt, oui, je sais, mais j’ai peur, je me sens puceau, gauche, niais. Je me dis bouge-toi, fais quelque chose, reste pas là comme un con. Alors je me décide, j’y vais, je passe mon bras droit autour de sa taille et la serre contre moi. Elle se retourne, me regarde. Mais il n’y avait rien dans son regard, pas la moindre émotion. Je cherchais des arrière-mondes qui n’existaient pas. Je commençais à paniquer. Stupidement, je lui demande si elle veut un café, manger quelque chose ? Elle me répond d’un sourire blême, épuisé, comme pour s’excuser de sa hardiesse, mais il n’y avait rien à excuser, rien à pardonner, rien à dire, c’était juste moi qui m’y prenais comme un manche. J’attendais ça depuis longtemps et ça m’arrivait enfin, pourtant je freinais, je ne savais plus, c’était oui et non, je me disais qu’il vaudrait peut-être mieux pas, pas tout de suite, que c’était peut-être une erreur, qu’elle m’en voudrait peut-être, qu’est-ce que j’en sais moi ?

Mais elle avait compris. Elle avait compris qu’entre ce qu’on imagine et ce qu’on en fait, il y a un monde, un gouffre. C’est du moins ce que j’ai pensé lorsqu’elle m’a embrassé, en me touchant à peine, très doucement. Tout est d’abord allé lentement, prudemment même, nos lèvres s’effleuraient à peine, nos mains restaient immobiles. Et puis sa bouche s’est ouverte, et puis la mienne, et ensemble nous avons plongé, et j’ai rejoint l’arrière-monde dont je rêvais. Et chaque jour ce fut la même chose. Mon réveil sonnait à 5h45, je me douchais, prenais un jus d’orange et un café, puis partais à la plage et l’attendais dans un état d’agitation, presque d’alerte, heureuse.

Nous courions pendant une heure, puis nous rentrions chez moi. Nous parlions très peu, de banalités, surtout jamais de ce qui nous arrivait, de ce dans quoi nous étions piégés, comme des bêtes, comme si nous étions les deux seuls survivants d’un monde disparu. Ma vie avait enfin un sens. Jusqu’au jour où elle n’est pas venue. J’étais ce jour-là arrivé à la plage comme tous les jours vers 6h20 pour l’attendre, pour la voir arriver. Mais elle n’arrivait pas. J’ai d’abord voulu croire à un retard, sauf que je n’y croyais pas. Cinq, puis dix, puis vingt minutes, elle n’était toujours pas là. J’ai essayé de courir mais je n’ai bien sûr pas pu, alors je suis rentré. Et elle était là, devant ma porte. Je lui ai demandé ce qui s’était passé, pourquoi elle n’était pas venue à la plage, mais elle n’a pas voulu répondre. Elle m’a juste dit viens, ouvre, vite. J’ai obéi, nous sommes entrés, elle m’a tiré vers la chambre, s’est déshabillée en arrachant presque ses vêtements, vite, elle me disait, vite, viens, elle s’est jetée sur le lit, a ouvert les cuisses, fuck me, encore et encore, elle répétait, fuck me, Alan.

Bon, jusque-là, je pouvais suivre, ça pouvait encore aller, malgré ma surprise et mon incompréhension devant cette brusque décision de ne pas me rejoindre sur la plage. J’avais d’abord pensé qu’elle aurait pu me prévenir, mais non, elle n’aurait pas pu, elle ne connaissait pas mon téléphone, bref, fuck me, Alan, sans prévenir, d’accord, je pouvais assurer. Mais voilà qu’elle a fait monter les enchères. Ça n’était peut-être pas encore la folie, pas encore la mauvaiseté, mais c’était de la peine, c’était beaucoup de peine me semblait-il, et qui me paralysait. Voilà qu’elle me demandait de lui faire mal, hurt me, Alan, hurt me! Et devant mon immobilité, voilà encore qu’elle se met à se tordre, à hausser la voix, à presque crier, et à sangloter, et à répéter I SAID HURT ME, ALAN, DAMN IT, I WANT YOU TO HURT ME! Et ça, je ne savais pas ce que c’était. Ça n’était pas de l’appétit, non, ça n’était pas de la luxure, c’était de la détresse, c’était soudain un havresac de ciel noir, c’était de la colère, bref c’était tout sauf ce que j’éprouvais, et voulais, moi. Si bien que plus elle m’implorait de la sorte, plus elle m’appelait, plus elle me devenait hors d’atteinte. Voilà que maintenant que je m’apprêtais sinon à être pleinement, résolument heureux, du moins à aborder ma part de bonheur dans ce monde, à enfin avoir foi en moi sans devoir me prendre pour un autre que moi, elle me tirait le tapis de sous les pieds, elle me ramenait à la peine que je fuyais. Alors je l’ai saisie par les épaules et lui ai demandé why? Why are you asking this of me? Mais qu’est-ce qui t’arrive ? Parle-moi, for Chrissake, cesse de gueuler, cesse de te tordre comme une malade, Nazlia, stop it! Je voulais bien y mettre le meilleur de moi-même mais elle semblait soudain n’en plus vouloir. Sa colère brillait, pure comme une étoile. Elle m’indiquait la place à prendre, et comment la prendre et je ne voulais pas de cette place, j’en voulais une autre, j’étais incapable des bontés trop spéciales qu’elle me réclamait. Une sorte de remords me serrait pourtant la gorge, et alors que j’essayais de le lui dire, elle se redressa sur les coudes, me cracha au visage et se leva, rassembla ses vêtements, se rhabilla et partit.

Que venait-il de se passer ? Qu’est-ce que c’était que cette histoire ? En l’espace de deux heures à peine, j’avais d’abord été Casanova, puis un enfant désespéré, pour ne plus devenir enfin qu’un vieil homme. Quelque chose de très étrange m’arrivait et je ne savais pas ce que c’était. Je ne savais plus ce que je faisais là, ni même pourquoi je le faisais, mais j’étais désespéré à l’idée que ça s’arrête.

Et le plus étrange était que je ne savais même pas qui elle était. Je connaissais son prénom et je devinais son âge, une quinzaine d’années de moins que moi, à supposer que les apparences ne m’aient pas trompé. Mais était-elle mariée, avait-elle d’autres amants, travaillait-elle, avait-elle des enfants, avait-elle même jamais été amoureuse, était-elle heureuse, malheureuse, satisfaite de sa vie, avait-elle des amis, était-elle végétarienne, était-elle intelligente, démocrate, républicaine ? Je ne savais rien de tout ça – et ça m’était totalement indifférent. Je ne connaissais que sa chair. Laquelle me suffisait trop, c’est-à-dire ne me suffisait pas. Et cette chair maintenant perdue, si elle l’était, j’avais maintenant peur qu’elle ne me devienne un spectre que je traînerais jusqu’à la mort, qu’elle me perche derrière sur les épaules avec le poids de tous les regrets qui déjà me pesaient et qu’elle ne m’écrase. Quel désespoir ou quelle blessure avait pu amener Nazlia à me demander de me transformer en une sorte de Marquis de Sade ? Je ne comprenais pas qu’elle ne pût plus m’offrir l’excès de sa joie qu’en grinçant des dents et tournant de l’œil. Elle s’était soudainement montrée si exaltée et si féroce que j’en étais resté bouche bée et mains et queue pendantes. J’avais maintenant peur de ce que j’allais devenir, je n’avais rien compris, elle ne m’avait ramené au plein juillet de ma jeunesse que pour me renvoyer sous des cieux lourds et flous d’avant déluge. Je ne voyais pas quelle lâcheté particulière m’avait valu ce démérite, sinon d’avoir refusé les charges mercenaires qu’elle avait prétendu m’imposer. Effondré, je finis par me dire que ces charges après tout étaient à la portée de n’importe qui, avec de l’exercice, alors pourquoi pas moi ? Si c’était ainsi qu’elle trouvait sa joie, pourquoi la lui refuser ? Je retournai donc à la plage dès le lendemain, réussis à courir, soutenu par l’espoir de la voir y revenir elle aussi.

***

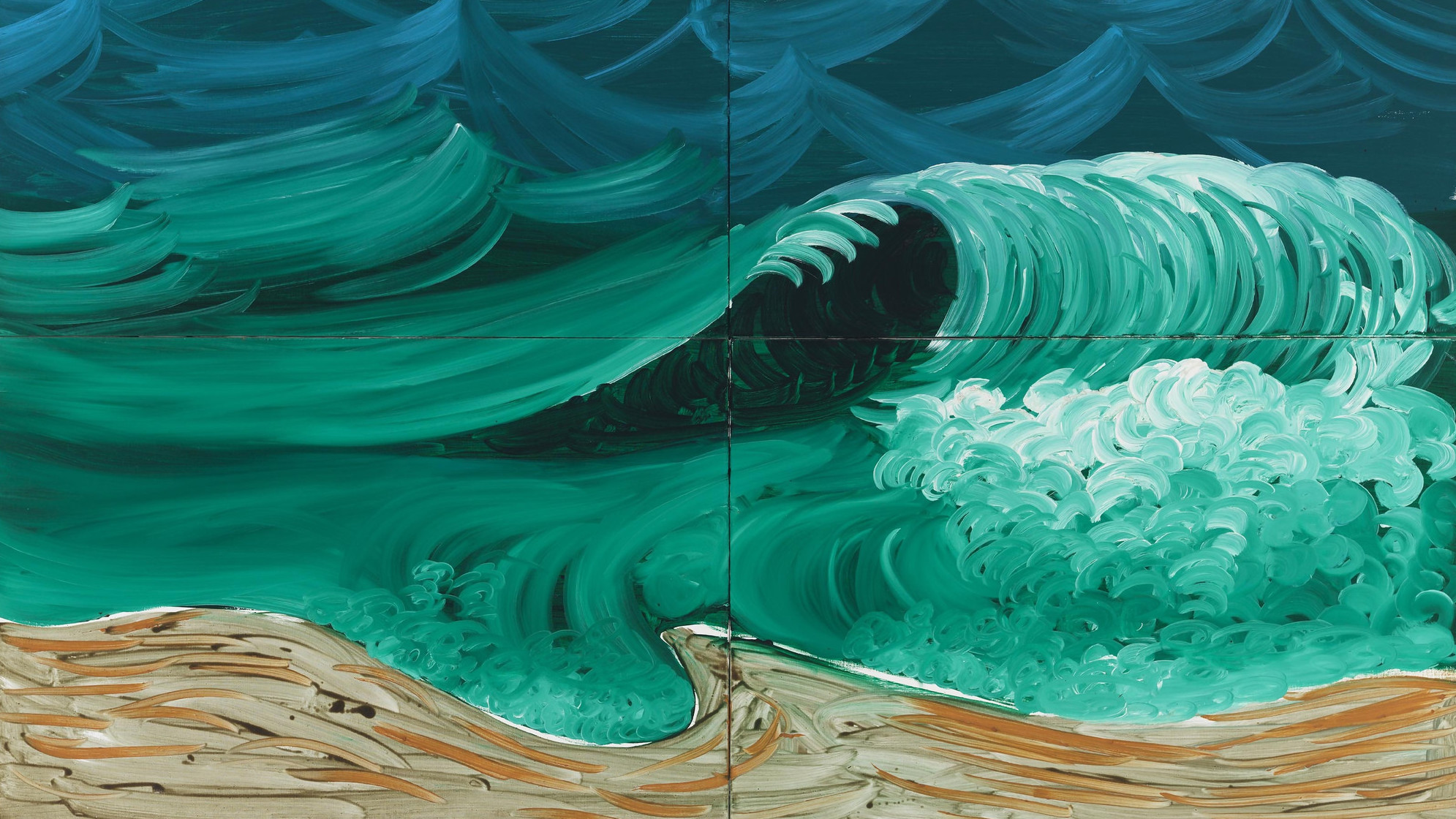

Près d’une semaine passa avant que je ne la revoie. Elle était au bord de l’eau, faisant face au petit escalier par lequel je rejoignais le sable tous les matins. Elle regardait quelque chose au sol mais ne baissait pas la tête, altière, songeante, maussade. Je ne voyais pas ce qu’elle regardait. Rien peut-être. D’abord, j’hésitai à aller vers elle, bloqué sur la troisième marche, me demandant si je ne devrais pas remonter et partir. Et puis, non, puisqu’elle était là et qu’elle ne courait pas, c’est qu’elle m’attendait, m’espérait, c’est en tout cas ce que je voulais croire. Je descendis donc les dernières marches et m’avançai vers elle.

Elle m’avait déjà repéré, elle me regardait venir. La colère que je craignais, que j’attendais, n’était pas là. Elle me souriait plutôt, mais avec lassitude, avec l’air de penser à autre chose qu’à ce à quoi normalement on pense quand on retrouve un amant qu’on espérait. Sauf que, en même temps, elle avait l’air de n’être pas là. Alors j’eus de nouveau peur et ma joie de la revoir disparut brusquement, mon cœur se serra. J’étais soudain aux galères. J’avais de nouveau l’impression de m’être fourvoyé dans cette histoire comme un taureau dans une arène. Et j’allais le lui dire. J’allais lui dire que c’est pas la peine, ne m’en veux pas, je ne peux pas, pardonne-moi, je ne peux pas faire semblant. Mais je ne dis rien, je ne pus rien dire, j’étais sidéré. Elle s’était un peu retournée, je la voyais de profil, côté gauche. Elle avait fouillé dans son sac de sport, en avait retiré quelque chose de sa main droite, que je ne vis pas tout de suite, et l’avait porté à sa bouche. Puis elle m’avait de nouveau fait face, et j’ai vu. Ce qu’elle avait porté à sa bouche, la tête renversée, l’œil perdu, c’était un révolver. Elle ne voulait pas des peut-être, des tout à l’heure, des nous verrons qu’on dit toujours dans ces moments-là. Ce qu’elle voulait, c’était pour de bon, c’était tout de suite, c’était maintenant, c’était plus jamais.