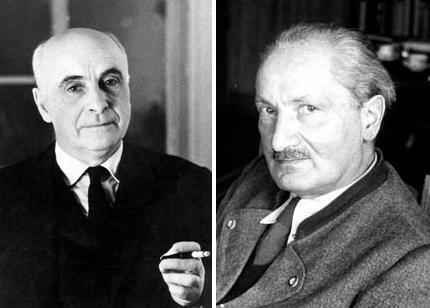

En 2018, Raphaëlle Milone rendait visite à Jean-Luc Nancy, chez lui à Strasbourg, pour un entretien destiné au deuxième volume de sa revue OROR. De cette rencontre est née une conversation libre, parfois déroutante, entre un grand philosophe et une jeune interlocutrice brillante et autodidacte. Ensemble ils explorent des questions telles que : comment entrer dans Heidegger ? Pourquoi cette obstination à définir l’être ? Qu’est-ce qu’une formation philosophique ? Faut-il passer par l’université ? Et, au fond, qu’est-ce que la philosophie ?

Entretien

Raphaëlle Milone : Je n’ai pas voulu faire d’études. J’ai essayé d’aller à l’université, en philosophie et en lettres, et cela m’a tout de suite désespérée ; je préférais rester chez moi et lire, j’avais l’impression d’apprendre beaucoup plus vite. Je ne m’intéressais pas à la philosophie ou à la littérature pour faire carrière, et à l’université il y a des codes, des passages obligés… Cela va vous fâcher mais Heidegger, par exemple, ce n’était pas possible pour moi. Je me suis dit que je perdais mon temps et je me suis cassé la tête toute seule à comprendre Être et Temps. J’ai peur d’être formatée, peur des chemins tout tracés – en fait, c’est cela que j’appelle dogmatisme.

Jean-Luc Nancy : Je comprends très bien. J’ai vu beaucoup de gens réagir très tôt, comme vous. Mais ce que vous ignorez peut-être, et que les gens ignorent, c’est que ce système de formatage n’empêche aucunement qu’on tombe sur des… blocs terribles dans lesquels on n’arrive pas à entrer ! Mon premier souvenir un peu cuisant est justement Heidegger : j’étais en khâgne, un ami m’a passé la Lettre sur l’humanisme, et je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ?! »

RM : [Elle éclate de rire.] C’est tout à fait ça !

JLN : Ces histoires de « berger de l’être » et toutes ces bêtises, cela m’a paru tellement grotesque ! Cet ami – qui s’appelle François Varin (il est l’auteur d’un livre sur Bataille et Nietzsche) – avait été dans la khâgne de Beaufret et il connaissait très bien Martineau, un peu Vézin, aussi – bref, les heideggériens français. Mais lui n’était pas comme cela, ce n’était pas du tout un pieux à la Beaufret. Sous le coup de cette première impression, à l’époque, pour m’amuser, j’ai écrit un plagiat, un faux texte de Heidegger, et j’ai dit à cet ami : « Tu sais, on a trouvé un texte de Heidegger sur Auguste Comte ! » Et lui : « C’est pas vrai ?! » [rires] Je me rappelle que mon texte commençait par quelque chose comme : « Derrière la parole d’Auguste Comte, il faut entendre résonner, plus profondément, la voix de l’être. » [rires] Vous voyez l’effet que m’a fait Heidegger au début… Mais, sans doute sur l’insistance de cet ami, je suis venu à Sein und Zeit ; et Sein und Zeit, c’est vraiment autre chose, parce que de prime abord, voilà un texte incompréhensible – mais alors vraiment incompréhensible ! –, et en même temps, dès que l’on a un peu accroché…

RM : C’est un point de non-retour.

JLN : « Un être pour lequel il y a va de son être lui-même » : là, justement, grâce au programme, lorsque vous êtes déjà bien formaté (et moi j’étais dans le système), vous vous dites : « Ouf ! Voilà quelque chose ! » Et d’une certaine façon, tout le reste de l’œuvre de Heidegger, que j’ai aimé lire, m’a au fond toujours fait revenir à Sein und Zeit – à l’exclusion de tous les passages qui concernent l’histoire, où je crois que là, cela dérape.

RM : Heidegger lui-même disait qu’il fallait lire tous ses textes comme si, en quelque sorte, ils « préparaient » à Sein und Zeit, comme si ce texte constituait en effet le « parachèvement » de pensées qui, chronologiquement, viennent plutôt après. Les passages où cela dérape : vous pensez aux chapitres 39-40 ?

JLN : Sur l’historialité ? Non, pas du tout. Je vais vérifier cela… [Il se lève et va chercher le livre.] C’est plutôt aux alentours du chapitre 60… [Il feuillette.] Oui, voilà : « Temporalité et quotidienneté ».

Mais, dans la même veine, avant Heidegger, il y a eu Kant ! Kant m’a rendu fou furieux [rires], parce que je ne comprenais rien ! Et pendant les cours sur Kant, je me souviens que j’écrivais des injures à Kant [rires], en marge de la Critique – un jour, j’ai même balancé la Critique par la fenêtre ! J’étais très embêté, parce que je me disais toujours : c’est important, il faut, mais…

RM : Voilà, je me reconnais tout à fait là.

JLN : Mais c’est là que la machine à formater a aussi ses avantages, car lorsque j’ai passé l’Agrégation, il y avait Kant au programme, et je suis allé suivre un cours de Gueroult. Gueroult était déjà très vieux, et il n’a jamais été un spécialiste de Kant, mais il donnait depuis des années un cours sur Kant – toujours le même cours, qu’il répétait –, et c’était un cours lumineux. Par Gueroult, je suis rentré dans Kant, j’ai commencé à comprendre, et ensuite cela n’a jamais cessé pour moi, Kant – parce que c’est tout de même un incroyable philosophe. On peut y revenir tout le temps – surtout à la troisième Critique, dirais-je aujourd’hui.

RM : C’est dans la troisième Critique qu’il revient complètement sur la première, ou dans la seconde ?

JLN : Il ne revient pas ; il se déplace. La première Critique, c’est : quelles sont les limites de la connaissance ?

RM : Oui, mais dans la seconde et la troisième Critique, il revient à Dieu, il réhabilite quand même la possibilité de…

JLN : De la métaphysique ? Oui, mais tout autrement que la tradition !

RM : Il arrondit les angles – je me trompe ?

JLN : Ah non, il n’arrondit pas les angles ! Là, vous faites un peu votre Nietzsche [rires], qui dit : « Ah, ce vieux renard, il nous raconte des histoires, et puis… »

RM : Non, je pensais plutôt à Schopenhauer – j’avoue que Schopenhauer est celui qui m’a beaucoup aidée à lire Kant. En fait, je me suis trompée : je ne voulais pas tant parler de la seconde et de la troisième Critiqueque de la différence entre la première et la seconde édition de la première Critique. Schopenhauer dit que la seconde édition est quasiment un faux, bien avant que Heidegger dise à peu près la même chose.

JLN : Oui, Heidegger dit que Kant a reculé en face de la question de l’être – j’ai moins lu Schopenhauer. D’ailleurs, Heidegger écrit aussi un texte sur la fameuse phrase de Kant sur le fait que l’être n’est pas un attribut – il faudrait moi-même que je relise ce texte pour vraiment comprendre ce que Heidegger reproche à Kant et, surtout, s’il arrive à lui faire un vrai reproche.

RM : Je ne pense pas que Heidegger atteigne réellement à quelque chose de Kant. Il me semble qu’il le tire plutôt vers ses propres préoccupations…

JLN : Voilà : c’est-à-dire que Kant, en disant que l’être n’est pas un prédicat réel, a déjà dit ce que Heidegger dira. Certes, ce que Heidegger dit de plus – mais lui-même n’y sera pas fidèle –, c’est, qu’au fond, il ne faudrait plus du tout qu’il y ait le substantif « être », mais seulement le verbe, et que ce verbe soit un verbe transitif. Dans un petit passage de Qu’est-ce que la philosophie ?, il essaie de donner un analogon de ce que pourrait être une transitivité de l’être. Il dit par exemple que ce serait comme si l’on disait « lesen », qu’il a utilisé ailleurs au sens de « recueillir », ce qui voudrait dire : l’être recueille l’étant. Dans La parole d’Anaximandre et dans les Cahiers noirs, il a trouvé quelque chose d’encore plus intéressant : c’est que l’être « emploie » l’étant – « brauchen » est un terme extrêmement courant en allemand, c’est « j’ai besoin de quelque chose », mais c’est aussi « je me sers de quelque chose ».

RM : Requérir ?

JLN : Requérir est déjà juridique. « Brauchen », c’est aussi simple que « ich brauchan Löffel » : « donne-moi une cuillère » – c’est à la fois : j’ai besoin d’une cuillère et je l’utilise.

RM : N’est-ce pas déjà un peu la métaphysique d’Aristote quand celui-ci essaie de faire un compromis avec Platon ? Il n’efface pas complètement l’être, mais il dit que l’étant est la condition de possibilité de l’être.

JLN : Vous êtes sûre que ce n’est pas un Aristote lu par quelqu’un qui a lu Heidegger ?

RM : Non, je pensais aux leçons sur la métaphysique d’Adorno…

JLN : Ah, Adorno non plus, je ne l’ai pas beaucoup pratiqué… Mais chez Aristote, on n’a pas quelque chose qui permette de revenir à la demande de Heidegger de supprimer le substantif et de le remplacer par le verbe. Certes, je conviens que chez Aristote, le fait que l’être se dit de multiples façons est aussi une manière d’éparpiller l’être en dehors de sa propre subsistance.

RM : C’est une espèce d’immanence handicapée, boiteuse…

JLN : Non, ce n’est pas forcément boiteux…

En ce qui concerne « lesen », il faudrait que ce verbe fonctionne vraiment sans sujet. Mais si, en le traduisant par « recueillir » – qui est en effet un des sens de « lesen » –, je dis que « l’être recueille l’étant », on ne s’en sort pas, on retombe dans l’être – et c’est peut-être pour cela que Heidegger ne s’en sort pas et que, dans les Cahiers noirs ainsi que dans les Beiträge, il revient tout le temps au Seyn, avec un y, l’orthographe d’« être », en vieil allemand.

RM : Pouvez-vous m’expliquer cela ?

JLN : Mais justement, Heidegger ne peut pas l’expliquer !

RM : Moi j’ai pris cela pour une sorte de choix esthétique.

JLN : Mais alors, ce serait plutôt au sens décoratif du mot « esthétique »…

RM : Oui, pour faire chic.

JLN : Mais c’est aussi un effort, pour lui, pour ne pas dire « Sein ». Cela dit, je vous l’accorde, introduire le vieil allemand n’arrange rien du tout, parce que…

RM : Cela fait toc.

JLN : Oui, cela fait vieille langue, etc.

RM : Il fait cela pour désigner un être qui soit soustrait à la métaphysique ; le choix est peut-être un peu poseur, mais il répond à cette visée. Il y a là une sorte de paradoxe de l’historialité : désigner l’être non métaphysique par un mot ancien…

JLN : Dans les Cahiers noirs, justement, il y a une phrase absolument décisive – et c’est complètement lié à l’antisémitisme – où Heidegger dit que la question juive n’est pas une question raciale mais que c’est la question du peuple capable de déraciner entièrement l’étant de l’être. Mais si l’on peut déraciner l’étant de l’être, c’est que l’être est quelque chose, un sol dans lequel l’étant est enraciné, alors là…

RM : Il se plante !

JLN : C’est le cas de le dire ! [rires] Ah, c’est très bien ! Il se plante. Absolument. Heidegger et le plantage…

RM : Il se tire une balle dans le pied. C’est l’inconscient…

JLN : Oui, mais pourquoi ? Dans les Cahiers noirs et dans les Beiträge, il n’arrête pas de faire des actes manqués langagiers de cette sorte, alors qu’en même temps il dit des choses très intéressantes… Et c’est également ainsi qu’il arrive à « Dasein braucht ».

RM : Qu’est-ce que cela veut dire ?

JLN : Cela veut dire : l’être a besoin de nous, nous emploie, se sert de nous – il y a beaucoup de pages là-dessus dans le troisième volume des Cahiers noirs mais je ne peux pas en dire plus parce que je suis un peu parti ailleurs, j’avoue que j’en ai un peu assez de Heidegger…

RM : Moi aussi !

JLN : On en a assez mais en même temps il y a toujours quelque chose qui insiste…

RM : Ce qu’il y a d’intéressant, par rapport à votre travail et dans votre discussion avec Heidegger, c’est quand même cette question de la transitivité de l’être, qui est tout de même bien davantage un thème « nancyen » que heideggérien. Pour sortir de Heidegger et en venir à Jean-Luc Nancy, c’est cette voie qu’il faut creuser…

Notre échange a commencé sur l’Université – et là, tout naturellement, on en vient à parler de Heidegger et de l’être… Alors qu’avant de commencer, je me suis dit que je ne voulais surtout pas que l’on parle trop de ces deux sujets ! [rires] Finalement, nous nous sommes égarés…

JLN : Mais c’est impossible, de s’égarer ! [rires]

Je suis toujours fasciné par cela : comment dire ce qui supposerait de remonter en deçà d’une phrase, avec un sujet et un verbe – parce que c’est aussi à ça que cela revient. Heidegger ne le comprend pas et ne le dit pas, mais c’est cela qu’il faut dire, maintenant : si l’être n’est à prendre que comme verbe, c’est que ce verbe n’a pas de sujet. Ce que je trouverais de mieux comme équivalent, c’est « le se-faire de l’étant », c’est-à-dire : son exister, tout simplement.

RM : C’est un paradoxe à peine tenable…

JLN : Non, c’est à peine un paradoxe. Qu’a-t-on d’autre à dire du fait que cela existe ? Que cela existe ! Cela m’évoque bien sûr Wittgenstein, dont je suis par ailleurs bien éloigné…

RM : Sur « ce dont on ne peut parler, il faut le taire » [Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus – ndlr], Blanchot rétorque que ce qu’on peut taire, on peut le dire.

JLN : Blanchot a raison sur ce point, évidemment. Il faut dire que ce n’est pas le meilleur Wittgenstein…

RM : Sa « Conférence sur l’éthique » – sur l’impossibilité d’écrire une éthique, en fait –, en revanche, est très intéressante.

JLN : Oui. Dans le Tractatus Logico-Philosophicus, il écrit : « La création du monde, c’est que le monde existe » – cela, c’est magnifique. Parce que lorsqu’il parle de « la création », cela veut dire : ex nihilo. Il y a une factualité, une facticité, pour le dire avec Heidegger, qui est absolument irréductible, et cette irréductibilité est aussi, justement, celle d’un verbe, c’est-à-dire celle d’une action – même si le mot « action » est déjà problématique parce que cela suppose un acte. Alors là, à nouveau, si vous voulez, Aristote, bien sûr. C’est l’acte pur.

RM : C’est la hylè, la matière ? Si j’ai bien compris, c’est un mot assez ambigu : c’est la matière en tant qu’acte, en tant qu’événement, en tant que contingence…

JLN : Mais la matière, avant toute chose, c’est l’impénétrable – c’est tout de même ce que « matière » veut dire ; et c’est cette impénétrabilité qui définit, ou plutôt qui détermine, l’extériorité de tous les corps, de toutes les choses les unes par rapport aux autres. Et même cette extériorité est complètement solidaire du fait qu’il y a toujours plusieurs choses, et jamais une chose, parce qu’une seule chose serait sa propre négation – c’est ce que dira Hegel : le Un est sa propre négation. La matière est donc l’impénétrabilité comme extériorité et comme pluralité. Et l’être, justement, n’est pas un être de la matière, ni de la provenance de la matière. Wittgenstein, de nouveau : la création, c’est la création de la matière, c’est la matière, et la matière, c’est le se-jeter, le se-disperser des choses en général. La matière, c’est comme les étoiles dans le ciel – mais aussi comme… nous.

RM : C’est aussi le vide de Lucrèce. C’est aussi de cela que parle cette notion ambiguë de hylè. Or Lucrèce dit bien que le vide n’est pas rien, que dans le vide, il y a beaucoup de choses.

JLN : Ah, dans le vide. Mais le vide lui-même ? Si l’on continue sur cette pente, on va dire que le vide, c’est l’être, donc c’est le néant… Mais ce vide n’est pas. C’est ce que Kant – qui distingue quatre catégories du rien – appelle un « nihil negativum ». C’est quelque chose qui m’intéresse de plus en plus, mais à propos de duquel il faut… arrêter la philosophie ! C’est le bord du rivage, et puis il y a l’océan, et tout un tas de choses qui sont dans l’océan, à la surface de l’océan…

RM : Je suis désolée, c’est parce que je lis beaucoup Adorno, qui dit qu’il faut accompagner la métaphysique jusqu’au point de sa chute. C’est une métaphysique très humble, qui est justement une espèce d’assomption des échecs de Kant, des impasses de Heidegger… Chez Lacan, l’être ne se soutient que de se rater.

JLN : Oui : l’être ne se soutient que de se rater. Je suis d’accord – sauf sur la définition du mot « rater ».

RM : Il faudrait changer la connotation de « raté ».

JLN : Oui, mais changer la connotation ou la dénotation d’un mot, cela ne marche jamais. Nous nous y sommes essayés et je pense que cela nous a un peu épuisés.

RM : Peine perdue ?

JLN : Oui, parce qu’on ne peut pas parler, écrire, se servir de la langue en étant constamment au-dessus d’elle, en train de la surveiller. Lorsqu’on se sert d’un mot de manière anachronique – avant même ce que Derrida appelait « anachronie » – en essayant de lui insuffler un nouveau sens, cela ne marche jamais.

RM : Il faut que vous compreniez que je ne suis pas du tout philosophe…

JLN : Mais tout le monde dit cela : « Je ne suis pas philosophe. »

RM : Je n’arrive pas à comprendre cette obsession de l’ontologie. Est-elle historique ? Est-ce une tradition ?

JLN : [immense soupir] C’est parce que c’est la philosophie…

RM : Parce que c’est la philosophie ? Mais alors, c’est quoi la philosophie ?

JLN : La philosophie, c’est ce qui a commencé par la question « ti es ti ? » : « qu’est-ce que c’est ? », en grec. Cette question suppose l’être, qu’on interroge au sujet de l’être de quelque chose. Dans cette question, justement, « être » est un verbe, mais un verbe qui, en quelque sorte, s’implique lui-même comme substantif. La question de l’être n’est donc pas là comme question. Elle est plutôt là comme une affirmation antérieure à tout le processus qu’on appelle ensuite « philosophie », et qui est en même temps philosophie politique et art, au sens de l’art grec et de l’art mimétique, etc. C’est pour cela qu’il ne suffit pas de dire : « Il y en a marre ! Pourquoi ce mot est-il toujours là ?! » [rires] Parce qu’on ne peut pas y toucher. La seule chose qu’on puisse faire, c’est s’interroger. Et c’est quand même ce qu’a fait Heidegger en en faisant une question, en en faisant la question de ce qui met l’être lui-même en question, et en disant que l’existant, c’est celui qui met son être lui-même en jeu dans ce monde.

Ce qui, peut-être, reste insuffisant dans la formulation de la question par Heidegger – et depuis très longtemps je suis sensible à cela –, c’est qu’il fait de cela la qualité propre d’un certain étant : celui qu’il appelle Dasein. Pourquoi arrêter cela à l’homme ? Heidegger ne se pose pas la question, il ne veut pas se poser la question de la création – ni non plus celle de la nature, d’ailleurs.

RM : C’est de l’anthropologie !

JLN : Oui. Mais il n’empêche que c’est peut-être avec cette première question sur l’être que, déjà, on peut faire bouger la chose. Non seulement Platon, mais les Présocratiques, surtout Héraclite et Parménide, pour Heidegger – dans un premier temps –, ont eu accès à l’être (« le grand vis-à-vis ») – jusqu’au moment où Heidegger a dit qu’il fallait reconnaître que même eux, sans doute, n’y ont pas eu accès. Et il s’ensuit, chez Heidegger, que l’être, essentiellement, se retire, et donc que l’oubli de l’être fait partie de l’être – et cela, je pense que c’est une intuition juste. Ce n’est pas par hasard que c’est justement avec cela que commence la catastrophe, pour Heidegger, puisque l’oubli de l’être devient le terrible destin de l’Occident qui se perd de plus en plus, etc.

RM : Seriez-vous d’accord pour dire que ce n’est pas seulement pour Heidegger, mais pour toute la philosophie du vingtième siècle qui s’ensuit ?

JLN : Non, parce que les vrais philosophes du vingtième siècle sont tous partis de Heidegger – depuis Levinas qui, avant la guerre, a été le premier très bon lecteur de Heidegger, et Corbin, le premier traducteur d’Être et temps, jusqu’à Badiou, en passant par Derrida et Foucault. Mais ils ont tous lâché son… ontologie, d’une certaine façon… On perçoit parfois mal l’arrière-fond heideggérien de Foucault ; pourtant, il a été heideggérien. Mais lui, ensuite, a complètement balayé l’ontologie, alors il s’est mis dans une position assez facile.

RM : Il l’a transformée. Ce sont des transformations, des hybridations, des espèces de monstres… Chaque cas est différent, mais soit c’est une ontologie du multiple, soit ce sont des hétérotopies, chacun conceptualise cela à sa façon mais il y a une espèce de « racine ontologiste », comme un léger accent impossible à gommer tout à fait, dont personne n’arrive à se débarrasser, semble-t-il.

JLN : Chez Foucault, je trouve que l’influence de Heidegger est plutôt marquée dans sa vision de l’histoire.

Prenez le titre du deuxième grand livre de Levinas : Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Ce titre montre que Levinas, pourtant très bon lecteur de Heidegger, finit par faire la confusion être = essence ! Encore qu’« autrement qu’être » et « au-delà de l’essence » soient déjà deux formules différentes.

Tous ces philosophes pensent donc à partir de Heidegger, et dans les deux sens de « à partir » : cela provient de là, et en même temps cela part ailleurs – un peu comme quand Brecht soutient que lorsqu’on dit que la tragédie est sortie du culte, on oublie de dire que c’est en en sortant qu’elle est devenue tragédie – d’ailleurs je pense que dans une certaine mesure Brecht s’aveuglait en disant cela…

RM : Pourquoi ? Est-ce s’aveugler que de dire que la tragédie, c’est-à-dire une époque, un courant n’est identifiable qu’à partir du moment où il est terminé, dans l’après-coup, au sens où nous l’a appris Derrida ?

JLN : Non, sur ce point je suis d’accord. Mais ce que Brecht veut dire, c’est tout simplement que la tragédie n’est vraiment elle-même que lorsqu’elle est débarrassée du culte, et donc qu’elle ne doit pas être religieuse – mais là, je pense qu’il y a une limite de Brecht. Dans la tragédie grecque, il y a justement du culte, c’est évident. Mais ce n’est pas le sujet. Je voulais seulement dire qu’une énorme part de la philosophie contemporaine est sortie de Heidegger, mais qu’il faut tenir compte des deux aspects du « est sortie de ».

Revenons à notre question : Pourquoi ne sort-on pas de l’être ? Pourquoi patauge-t-on tout le temps là-dedans ? Car d’une certaine façon, il y a une manière d’en sortir, qui est là et qui hante la philosophie, chez Heidegger mais depuis bien avant lui : c’est ce qu’on appelle la littérature ! Après tout, il est assez facile d’écrire un roman – et plus encore un poème, sans doute – dans lequel il n’y ait jamais le verbe « être », et encore moins le substantif – allez trouver le substantif « être » dans un récit littéraire ! Même chez Blanchot, il n’y a pas le mot « être », parce que s’il disait « être », cela deviendrait une allégorie. Mais il y a là quelque chose qui est pour moi la croix, le rouet auquel nous sommes attachés – pas seulement moi, mais Levinas, Derrida, Badiou… – : comment sortir de la philosophie autrement qu’en faisant de la littérature – et aussi autrement qu’en se contentant de prendre au sérieux la distinction philosophie/littérature, qui n’est pas claire du tout ! – ?

RM : Pour moi, la philosophie est une forme de littérature.

JLN : Ce n’est pas le cas de Badiou. Badiou n’essaie pas de dépasser la philosophie. Il essaie de dépasser la philosophie par elle-même, en quelque sorte.

RM : C’est quand même une sorte de restauration.

JLN : La grande nouveauté, chez Badiou, ce sont les mathématiques – cela dit, moi je ne maîtrise pas les mathématiques, mais des philosophes m’ont dit que la mathématique de Badiou…

RM : Des philosophes mathématiciens qui émettent des réserves, moi aussi j’en ai entendu, mais c’est le geste lui-même qui compte, peu importe, au fond, le contenu, les ensembles, etc. Ce qui est puissant, chez Badiou, c’est la simplicité du geste, c’est l’identification de l’ontologie à la mathématique, c’est la force de ce geste qui pose une réelle question sur toute l’historialité de la philosophie.

JLN : Mais si la solution se réduit au geste, alors on perd la mathématique proprement dite. Si l’on ne pose plus la question de la mathématique, à ce moment-là on embraye sur la réécriture de La République de Platon, et alors là, cela ne va plus du tout. Peut-être y en a-t-il que cela amuse…

RM : Pas moi. Je ronge mon frein et je baille aux corneilles. [rires]

JLN : En revanche, indépendamment de sa pensée, il y a une chose que je reconnais à Badiou : c’est son extraordinaire capacité à saisir les autres que lui. Je trouve cela vraiment très fort de sa part. C’est pour cette raison que nous sommes toujours restés amis. Nos disputes ont toujours été seulement politiques, on ne s’est jamais disputé philosophiquement. Mais Badiou est parfois atterrant dans la discussion ! [rires] Ainsi, l’an dernier, lors d’une rencontre, à Berlin, on nous a demandé de dialoguer ensemble sur la philosophie allemande. Le modérateur a débuté par une question sur Kant. Moi, j’ai invité Alain Badiou à commencer. Et il a attaqué [Jean-Luc Nancy prend un air méchant] : « Je n’aime pas Kant ! Je n’aime pas l’impératif catégorique ! » C’était incroyable ! J’étais complètement scié !

RM : Il s’autocaricature… Là où vous avez raison, c’est qu’il faut lui reconnaître une capacité à sténographier, il conceptualise très bien… pour les autres, en fait.

JLN : Oui, il saisit les choses, parce qu’il a aussi une sensibilité. Je pense à ses nombreux éloges mortuaires…

RM : Ses « petits Panthéons portatifs »…

JLN : Certes, il se donne toujours cette position de juge suprême, mais souvent, c’est assez bien, il a le sens du portrait – le portrait de la personne. Je sais qu’il aimait bien Philippe Lacoue-Labarthe, par exemple, et tout à fait autrement que moi – il avait peut-être plus d’amour pour Philippe, et d’amitié pour moi – et ce qu’il a dit sur lui après sa mort était vraiment très sensible, alors que Philippe Lacoue-Labarthe était encore plus aux an-ti-po-des de Badiou que moi. Moi, j’étais « proche » parce que je parlais du communisme – ce qui, après tout, n’est pas une grande caution, parce que ce mot…

Mais laissons Badiou, ce n’est pas une question de noms propres, d’individus. Ce qui est important, c’est qu’il y a de grandes plages, ainsi, dans l’histoire de la pensée – mais l’histoire de la pensée, c’est l’histoire du monde qui se fait. De même que l’on a l’immense plage du grand rationalisme classique, comme on dit, qui va au moins de Bacon jusqu’à Kant, il y a une grande plage de cette sorte qui s’est ouverte avec Heidegger – mais bien sûr, derrière Heidegger lui-même, il y a au moins Nietzsche et Kierkegaard. C’est la plage qui s’ouvre et s’étale dans le temps des deux guerres mondiales, d’Auschwitz et d’Hiroshima, jusqu’à la dégringolade intégrale dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Mais peut-être n’est-ce pas seulement une dégringolade intégrale ; peut-être qu’aujourd’hui où cela craque de partout, on est en train de changer complètement d’époque. Et non seulement cela a pris un relief particulier à travers Heidegger, mais je crois que Heidegger est celui qui, avec « être », avec cette question de l’être, a trouvé le mot-clé.

RM : On est dans l’apogée du Dasein…

JLN : L’apogée du Dasein ?! Cela dépend de ce que vous appelez Dasein…

RM : L’être-vers-la-mort collectivisé. Une précipitation de cela, une société suicidaire…

JLN : En ce sens, vous avez raison. Mais cela aussi, justement, c’est une question de relecture de Heidegger. Est-ce que « Dasein », c’est seulement l’être-pour-la-mort ? Que veut dire « être-pour-la-mort » ? Le mot allemand « zum » veut dire « vers », en direction de. Si c’était « pour », ce serait « Für ». Ce n’est quand même pas la même chose. Mais le Dasein, avant qu’il soit question de la mort – de la mort avec laquelle il y a d’ailleurs quelque chose de complètement… pipé, je pense, chez Heidegger (mais là encore, c’est un autre sujet) –, c’est quand même d’abord le Da-Sein. Il y a tout de même là quelque chose qui n’est pas négligeable. Heidegger dit : être le Da. Ce n’est pas simplement être là, ce qui, au fond, est l’origine du mot – car en allemand, Dasein est un très vieux mot. Chez Heidegger, ce dont il s’agit, c’est d’être-le-là. Et être-le-là – ou juste « être-là », en ce sens –, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela veut dire que je suis le là ? Le là de ma position spatiale, c’est aussi le là de mon corps, de ma distance par rapport aux autres corps…

RM : Le souci de soi ?

JLN : Oui, mais « souci de soi », c’est une formule de Foucault, c’était sa grande affaire. Mais ce n’est pas Heidegger. Être-le-là, cela implique aussi qu’« être », maintenant, soit verbal. Je ne dis pas que cela doit aussitôt se transcrire en : je suis le là. Car dans ce cas, Heidegger dirait : « jemandichkeit » – être-à-chaque-fois-mien, le fait que, à chaque fois, à chaque moment, c’est mien. Ce n’est pas un sujet qui s’approprie, qui est à chaque fois le centre du monde, mais chaque fois, c’est toi qui… et c’est moi qui… et c’est lui qui… et l’on peut aussi étendre cela à cette lumière du dehors, qui brille. On a affaire à une interminable démultiplication. Le Dasein n’en finit pas de se démultiplier en ses propres moments, et donc aussi en ses propres lieux. Peut-être que Dasein, au fond, cela veut dire que cela a lieu.

RM : Dans les Beiträge, on trouve des expressions du type « des lieux d’instants ».

Je remarque que vous n’avez pas prononcé le mot « contingence »…

JLN : Vous avez tout à fait raison, et c’est pourquoi je trouve que Meillassoux a lui aussi absolument raison de parler de nécessité de la contingence – sauf qu’il faut résoudre le paradoxe de la formule.

RM : Dans vos derniers livres, vous menez un dialogue distant mais assez sensible avec lui, avec des sortes de méta-allusions…

JLN : Peut-être, mais tout cela, ce sont toujours des phénomènes d’époque. Meillassoux recueille la contingence de quelque chose qui s’est cherché, qui s’est élaboré pendant cinquante ans de pensée, entre Heidegger et lui ! Et la contingence, chez Heidegger [soupir]… elle est un peu là, d’une certaine façon, mais pas vraiment nommée comme telle. Et puis, qu’est-ce que cela veut dire ? Lorsqu’on dit que la contingence est nécessaire, on reprend un couple d’oppositions – et alors on va basculer dans Derrida et ce qu’il dit des couples d’oppositions…

RM : Et à force de tout déconstruire, que reste-t-il ? C’est justement le reproche qu’on peut faire aussi à Meillassoux : à force de déconstruire la relation modale classique de la contingence et de la nécessité, il ne reste vraiment plus rien. Il n’y a plus de lois nécessaires, on ne sait plus à quel saint se vouer…

JLN : Mais il faut tout de même être juste avec Derrida : certes, il déconstruit tout, mais en même temps il a été le premier à ne plus vouloir employer le mot « déconstruction ». Il trimballait, justement de Heidegger, un héritage extrêmement lourd et problématique. Mais accordons au moins à Derrida ce qui lui a été beaucoup objecté, c’est-à-dire : l’aporie. L’aporie, c’est qu’il n’y a pas d’issue ; mais en même temps, chez Derrida, l’aporie est le moment de la décision ! Et de quoi parlons-nous, ici, depuis le début ?

RM : De l’aporie. De ce qu’on pourrait appeler « l’oxymorie conceptuelle »…

JLN : Voilà. Et je reconnais à Derrida une très grande force sur ces questions. Ce qu’il a appelé « différance », avec un a, cela a à voir avec l’aporie. Heidegger avait déjà commencé avec l’identité de l’identité et de la différence. Je pense d’ailleurs que ce sont des motifs dont Adorno, à certains endroits, dans la Dialectique négative, n’est pas très loin – je dis cela juste pour vous faire plaisir. [rires] Moi, j’ai dans l’idée que ce serait très bien de montrer qu’Adorno reprend complètement Heidegger…

RM : Oui. Il le refoule, je pense.

JLN : Il recherche la même chose, mais comme de l’autre bord, de l’autre côté. Évidemment, il refoule complètement cette communauté…

RM : Il avait quand même beaucoup de bonnes raisons subjectives. [rires]

JLN : Bien sûr. Et puis le Jargon de l’authenticité, c’est aussi très juste.

RM : Il est vrai que lorsqu’il dit qu’il faut saisir la métaphysique à l’instant de sa chute, c’est vraiment heideggérien ; c’est une autre formulation du même problème, presque une paraphrase.

JLN : Évidemment. Cela illustre ce que je vous dis sur le faire-époque. Il y a même quelque chose de plus, car Heidegger n’a jamais exactement dit cela, il n’est jamais allé jusque-là. Ce serait plutôt Derrida qui part d’une situation dans laquelle il voit Heidegger – et les heideggériens de l’époque, il ne faut surtout pas l’oublier – en train, allègrement, de « sortir de la métaphysique ». Et c’est aussi le signe de son caractère d’avoir dit : Oh là ! Ce n’est pas si simple ! Il n’y a peut-être pas de sortie…

RM : Derrida est plus misérabiliste ?

JLN : Misérabiliste ?

RM : Oui, un peu comme Adorno le serait…

JLN : [Il rit.] Ah, « misérabiliste », ce n’est pas mal ! C’est dommage que Derrida ne soit plus là ! Mais la question n’est ni triomphale ni misérabiliste…

RM : Je sais. C’est à dessein que je pose la question en ces termes, pour essayer de comprendre.

JLN : Il est vrai que cela fait apparaître des choses. Tout ce nous disons, depuis le début de cet entretien – pour essayer de suivre un fil –, cela revient quand même bien à la question de l’être. Et il ne faut pas arrêter d’en parler, parce que si l’on n’en parle plus, on risque aussi de se reposer sur des ontologies non dites, non vues…

RM : Le « réalisme spéculatif » et toutes ces aberrations…

JLN : Exactement. Et le réalisme spéculatif, c’est aussi la faute de Meillassoux, même s’il a pris ses distances… Et cela, c’est terrifiant en ce moment !

RM : Oui, c’est grave. Vous ne pouvez pas savoir comme cela m’énerve. À mon âge, pour la génération qui est la mienne, étant donné les enjeux époquaux, qu’on vienne m’expliquer que depuis dix ans, la philosophie s’acharne à penser dans de telles modalités (ontologies « plates », « plurielles », que sais-je encore) ultralibérales, où tout vaut n’importe quoi, selon un principe d’égalité des plus illusoires, je dirais même criminels – je n’y comprends rien. Et en philosophie, si j’essaie de lire et de penser avec eux, je finis par tout confondre. Là où je veux en venir, c’est à l’importance de lire un texte à une époque donnée. On ne peut pas lire Heidegger comme on le lisait il y a dix, vingt, trente ans ; et je déplore cet effet de superposition, cette mainmise nihiliste sur des outils conceptuels qui étaient clairement définis et qui ne le sont plus du tout. Ils se croient malins, alors qu’ils ne font qu’obscurcir l’histoire de la pensée. Leur tabula rasa de pacotille, qu’ils se la gardent !

JLN : Je suis d’accord. Moi, je les ignore, au point que je ne savais même pas que l’on parlait d’« ontologies plurielles »… Je ne lis rien de tout cela.

RM : Badiou, en amont, prétend ériger une « ontologie du multiple » – mais c’est un peu différent.

JLN : En effet, c’est différent, justement. Le multiple n’est pas absent chez Heidegger. Dans Être et Temps, il parle d’une Zerstruung, qui veut dire « dispersion ». D’ailleurs, consciemment ou non, la « dissémination » de Derrida a tout à voir avec la Zerstruung de Heidegger. Le multiple me ramène immédiatement à la question, qui justement n’est pas une question, plutôt à la limite de la question : il y a des choses et l’Un ne tient pas. De ce point de vue, il faut quand même rendre son mérite à Badiou… L’inconsistance de l’Un, Hegel la connaît déjà très bien, et je pense qu’il est le premier, je ne crois pas que l’on puisse trouver quelque chose sur l’inconsistance de l’Un avant Hegel – à moins que l’on dise que c’est le Parménide de Platon. C’est peut-être un problème qui vrille la philosophie depuis le début, mais le plus souvent, il est quand même oublié – peut-être parce qu’il n’est pas si facile de se débarrasser de l’Un. Le Un peut bien être sa propre négation, comme dit Hegel, il n’empêche que c’est lui qui procède à sa propre négation.

RM : Chez Badiou, sur la question de la dispersion, il y a ce miracle que la dispersion consiste constamment. L’univers est stable et en expansion ; la contingence, la différence, l’anomalie… c’est stable ! En expansion, mais stable.

JLN : Ce n’est pas sûr du tout !

RM : Vous croyez qu’il est possible qu’il se rétracte, s’effondre sur lui-même ?

JLN : C’est non seulement possible, mais probablement certain. On sait bien que le soleil s’éteindra un jour – et lorsque le soleil s’éteint, a priori, cela ne va pas très bien non plus sur la Terre. [rires] Bien sûr que cela appartient à l’expansion de l’univers, à la pluralité, au plurivers, etc. Et sur ce point, ce que font certains physiciens est vraiment riche – j’ai par exemple un peu lu Aurélien Barrau, qui dit des choses formidables. Ce qui est très intéressant, c’est que cela veut dire aussi que ce qu’on appelle la science arrive à une limite où elle a à se comprendre aussi bien comme fiction, comme mythologie, comme science. Vous savez que la philosophie s’est toujours posée en science suprême, en science des sciences… Alors, un autre aspect de la même question, c’est de se demander ce que savoir veut dire.

Ce n’est pas par hasard qu’on a eu le christianisme. Je suis de plus en persuadé – c’est un peu ma marotte – que tout le travail est à reprendre en se demandant d’où est sorti le christianisme et donc ce qu’il a exprimé. Le christianisme traduit, trahit certainement une sorte de « déglinguage » du savoir, qui survient après Aristote. On peut dire qu’Aristote, c’est le moment, formidable et tranquille, du savoir qui culmine dans la theoria, la theoria qui est le propre de l’homme… Et après Aristote – pourquoi ? –, cela tourne vraiment mal. On n’est plus si assuré du savoir : cela donne le scepticisme, les cyniques. Ou alors on se refabrique complètement un savoir – et voilà les stoïciens – et l’on cède le pas à la pratique, au souci de soi. Voici Foucault – Foucault qui a fait preuve d’une sensibilité historienne très sûre lorsqu’il voit qu’à ce moment-là il se passe effectivement quelque chose de l’ordre du souci de soi. Mais pour qu’il y ait du souci de soi, il faut qu’il y ait un soi. Et le soi, c’est justement l’affaire qui est en train de mijoter derrière tout cela et qui va s’exprimer comme christianisme.

RM : Pour moi, souci de soi, souci de l’être, cela se ressemble beaucoup ; et dans les deux cas, cela me paraît tautologique.

JLN : En effet. Et ce que Heidegger a voulu, c’est essayer de penser l’être hors du soi, l’être sans eccéité, en considérant d’emblée que l’eccéité, c’est le soi comme tel – il le dit dans les Beiträge : être soi-même, cela consiste à revenir, à faire retour à soi-même. Mais alors, l’eccéité est toujours une eccéité d’eccéité, c’est à dire qu’il faut faire retour non seulement à soi, mais au retour. Je trouve qu’il n’y a rien de plus banal, de plus commun, de plus quotidien…

RM : Et en même temps, rien de plus mystique, de plus extraordinaire. Faire retour est l’expérience la plus radicale et la plus métaphysique. Il faut sortir, puis revenir…

JLN : Mais sans qu’il y ait retour à quoi que ce soit…

RM : Comme vous y allez ! Vous avez raison, bien sûr. J’entendais « faire retour » comme le fait de témoigner d’une transformation, plutôt que d’un retour au même.

JLN : Mais c’est cela, la question du soi. Le soi est présenté comme une structure de retour à soi. C’est une sorte de formatage de toute notre civilisation : soi, moi, mes choses à moi, toutes les formes de l’individualisme, de l’égoïté – c’est pour cette raison que la question de la propriété est une énorme question. Derrida insiste beaucoup sur le propre ; et le propre, c’est le cœur de ce que Heidegger appelle « Ereignis », qui est un de ses maîtres-mots, « Ereignis » qui est toujours à prendre dans le trio Ereignis–Enteignis–Zeugnis. Moi j’ai un faible pour le « Zeugnis », dont en général on ne parle pas – je crois que même Derrida n’en parle pas – parce que l’on retient ce qui est le plus dialectique : Ereignis–Enteignis, c’est à dire que l’appropriation ne peut avoir lieu que par désappropriation – ce qui, au fond, peut rester assez hegélien. « Zeugnis » n’apparaît pas énormément, mais pourtant suffisamment pour que l’on en parle. Et « Zeugnis » veut dire « dédicace ».

RM : Au sens de trace ? D’excès ? De reconnaissance ? Est-ce le retour dont nous parlons ? Un témoignage ? Un devenir ?

JLN : Un retour ? Je ne crois pas. Peut-on revenir à l’autre ? Si je vous dédicace un livre, j’écris : « À Raphaëlle Milone, en souvenir de notre rencontre à Strasbourg. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Que fait-on quand on fait une dédicace ? Ce n’est pas seulement un cadeau, ce n’est pas comme si je vous offrais des fleurs. Profondément, on fait en sorte que le livre devienne le livre de l’autre.

RM : On crée une propriété privée – une sorte de privatisation ! On individualise. On singularise.

JLN : Exactement : on crée une propriété – alors cela veut peut-être dire qu’on se désapproprie… Une privatisation ou une singularisation, c’est bien ce que veulent les gens quand ils demandent une dédicace : c’est quelque chose que je veux pour moi, que je peux montrer…

RM : Pouvez-vous m’expliquer où la dialectique hégélienne disparaît, ici ?

JLN : C’est presque un exemple canonique !

RM : De l’entretien infini à la dédicace infinie…

JLN : Mais justement, ces grandes piles de livres, ces longues files d’attente de personnes qui patientent pour obtenir leur dédicace, et l’auteur qui signe à tour de bras, on peut analyser cela de façon pas si dialectique que ça. On peut très bien comprendre que c’est un témoignage, ou plutôt une expression de ce qu’est la littérature. Car ce sont avant tout les écrivains qui font des séances de dédicaces – les philosophes aussi, bien sûr, mais plutôt par imitation. Je ne sais pas de quand date la dédicace. Les Latins dédicaçaient-ils ? Virgile écrivait-il : « À mon cher ami Pétrone » ? En tout cas, la dédicace est une expression de ce qu’est la littérature, parce qu’elle s’adresse ; elle est adressée. Ce n’est pas autre chose que l’adresse. C’est là que la philosophie est toujours à la limite, parce que d’une certaine manière, la philosophie peut toujours s’adresser à elle-même ; et s’adresser à soi-même, ce n’est peut-être pas s’adresser.

RM : J’aime beaucoup critiquer la philosophie pour cela ; cependant, je pourrais vous objecter qu’à l’origine, la philosophie ne passait que par l’oralité. C’est donc aussi une adresse. On pourrait presque dire que le dialogue philosophique est une dédicace orale…

JLN : Philippe Lacoue-Labarthe disait : « D’abord, la littérature est orale. » C’est une idée à laquelle il tenait beaucoup et j’en suis d’ailleurs moi aussi intimement persuadé : à l’origine, la littérature est orale. De même, Derrida savait très bien que dans ce qu’il appelait l’écriture, il était essentiellement question de voix.

RM : Oh oui !

JLN : Toute notre affaire est là, parce que qu’est-ce que l’oralité ? C’est la parole. Or un mot grec plus ancien que « logos » dit « parole » : c’est « muthos ». « Muthos », c’est la parole et c’est le mythe – ce qui fait que ce qu’on appelle mythologie est un mot improbable, intenable. Et par quoi commence la philosophie, avec Platon, mais aussi avant Platon ?

RM : Par le mythe ?

JLN : Non, pas par le mythe, mais par l’exclusion du mythe.

RM : Mais je pense à Pythagore, et même Parménide…

JLN : En effet, Parménide, cela se présente par le mythe, mais ensuite il dit qu’il ne parle pas la langue vulgaire des gens qui disent n’importe quoi et il n’y a plus de place que pour l’être. Et ce partage-là, entre langue savante qui dit le vrai et langue populaire qui ne dit pas le vrai, est révélateur d’une des composantes de l’énorme problème de la démocratie, parce que la démocratie se pense comme ce dans quoi tout le monde devrait être philosophe – ce qui serait une épouvantable catastrophe pour l’Université, pour l’enseignement… Laissons la politique de côté. Ce dont il s’agit, c’est que parler ne peut être que laisser du sens se produire, se sortir de quelque part pour aller quelque part. Je pense que je suis le seul à me servir du sens dans ce sens-là ; même Derrida n’aimait pas du tout que je parle de sens, parce que pour lui, « sens », c’était achevé. Mais moi, je n’ai pas d’autre mot que « sens » pour dire une réalité que je ne définis pas du tout par l’achèvement ni par la signification, mais plutôt par la sensation, ou par le sentiment.

RM : D’ailleurs, quelle est l’étymologie de « sens » ?

[JLN se lève pour aller chercher le Dictionnaire étymologique de la langue française d’Oscar Bloch et Walther von Wartburg.]

JLN : « Sens » vient du latin « Sensus », dérivé du verbe « sentire » – s’en tirer… « Sentio », c’est d’abord« être d’un sentiment ou d’un avis »… Voyons… [JLN lit.] Ah, voilà qui est intéressant : une piste étymologique remonte à un mot celte qui veut dire « chemin », et une autre à un mot gothique qui signifie « compagnon de voyage », et encore « voyager ».

RM : Voilà, nous y sommes !

JLN : Oui ! Parce que « ziohan », qui est du haut-allemand, signifie voyager, tendre vers, penser à. Simple possibilité, et vague, puisque hors du latin on n’a qu’un substantif avec son dérivé. Vous savez, en général, lorsqu’on regarde les étymologies, on se perd dans un magnifique bourbier. Mais enfin, là, c’est bien « tendre vers »…

RM : Il faut être deux… Au moins…

JLN : Oui : il faut être deux – et il faut être en route.

RM : Il faut donc une intersubjectivité. Ce n’est pas la même chose qu’un consensus. Cela reste subjectif…

JLN : Un consensus fort, pas un consensus d’opinions. Ce que je veux dire, c’est que le mot « sens » engendre toutes les formes du sentir. Et en allemand, « siennen », c’est aussi penser. Dans l’Esthétique, Hegel dit que c’est magnifique qu’en allemand, le mot « Sinn », signifie à la fois sens intellectuel et sens sensible. Je pense que c’est en effet très important, mais à condition de ne pas oublier ce que dit Nietzsche – je me souviens toujours de cet aphorisme des Fragments posthumes : « Introduire un nouveau sens, voilà la tâche, à condition qu’il soit bien entendu que cette tâche n’a elle-même aucun sens. »

RM : Je ne suis pas sûre de bien comprendre. J’ai l’impression de quelque chose comme : « Du sens passé, faisons table rase »…

JLN : Pas forcément, puisqu’il s’agit d’ajouter un sens. Cela signifie plutôt que chacun introduit un nouveau sens. Pour moi, la question n’est pas tant de savoir quel est ce nouveau sens, mais quel est le chacun : est-ce seulement chaque personne, ou chaque chose qui existe ?

Ma phrase absolument fétiche au sujet du sens est une phrase de Freud qui écrit dans une lettre : « Celui qui s’interroge sur le sens de la vie est déjà un peu malade. » [rires] Il a tout compris !

RM : Cela me rappelle ce mot de Lacan : « Si vous avez compris, vous avez sûrement tort. »

JLN : Bien sûr. Alors, lorsque vous demandez pourquoi l’être, pourquoi cette obstination à définir l’être, peut-être que l’on pourrait répondre : par peur.

RM : Par peur de devoir se tourner vers la religion ?

JLN : Cette peur pousse plutôt vers la religion, en effet, mais aujourd’hui notre civilisation en est à un point où l’on ne peut même plus vraiment faire cela. Bien sûr, nombreux sont ceux qui se jettent dans les bras de la religion – et les pires religions, les prédicateurs, les évangélistes, ceux qui disent : « Vous êtes coupaaaables ! Mais Dieu va vous sauver ! » C’est sidérant. Je suis pourtant convaincu que lorsque le christianisme, l’islam ou le judaïsme ont fonctionné, il ne s’agissait jamais seulement de l’emprise des saints curés sur les pauvres âmes, mais vraiment d’autre chose, qui avait peut-être plus de rapports avec la littérature – c’est-à-dire d’une possibilité d’adresse et d’échange entre tout le monde sur des histoires dont la vérité n’était pas du tout le plus important.

RM : J’ai bien failli arrêter complètement de lire de la philosophie, pour en rester à la littérature ou même simplement, sur cette question de l’être, à la théologie négative, que je trouve plus juste que n’importe quelle ontologie, aussi parce que, contrairement à la philosophie, elle conserve la littérature.

JLN : Eh bien, il ne faut pas s’arrêter à la théologie négative ! Il faut passer à la théologie mystique – c’est celle-ci, la vraie !

RM : Eckhart, pourtant, cela m’allait bien…

JLN : Ah, Eckhart ! Eckhart, bien sûr, c’est différent, c’est incroyable ! Vous rendez-vous compte de l’influence qu’a eue Eckhart sur Hegel et sur Heidegger ?!

RM : J’aurais tendance à penser qu’il les coiffe au poteau…

JLN : Oui, bien sûr. « Prions Dieu de nous tenir quittes et libres de Dieu »…

RM : Ouaip ! Je garde Eckhart, Luther, et la philosophie critique ! [rires]

JLN : Luther ?!

RM : Oui ! Je lui trouve la même audace, la même indépendance d’esprit et le même souci éthique qu’Eckhart.

JLN : Il ne dit pas les choses aussi vigoureusement…

RM : Certes.

JLN : Vous avez dit que vous en aviez assez de la philosophie et que vous ne lisiez plus que de la théologie. [rires] Moi, j’ai envie de vous dire que j’en ai assez de lire les deux !

RM : Et la littérature ?

JLN : Non, la littérature ne passe pas à la trappe. Récemment, j’ai fini le roman de Claudio Magris intitulé Classé sans suite. Chez Bolaño, par exemple, j’ai trouvé qu’il y avait quelque chose de très contemporain, sans que ce soit du Houellebecq – mais c’est trop facile de taper sur Houellebecq. C’est le même sentiment littéraire que j’ai eu la première fois que j’ai lu Derrida. C’est-à-dire qu’à l’intérieur de la philosophie, je me suis dit que j’entendais une voix au présent, comme lorsque, à la même époque, j’entendais de la musique concrète – je me disais : « Ah, voilà, c’est le son de maintenant. » Et la littérature, cela doit être ça.

RM : La philosophie aussi, quand même. C’est également en cela que je la considère comme un art – il faut faire de la science et de la musique en même temps. J’aimerais bien l’entendre un peu plus souvent dans la bouche des philosophes…

JLN : Oui, de la science et de la musique en même temps. Mais pour revenir à ce dont nous parlions un peu plus tôt, à propos de la dédicace : comment nous dédicaçons-nous les uns aux autres une quantité de choses, non seulement des livres, mais des paroles ? Je pense que c’est peut-être là qu’il y a quelque chose qui, justement, fait du sens. La seule chose qui, aujourd’hui, n’est pas désolante, capitalo-tout ce qu’on voudra, la seule chose qui résiste, c’est précisément le fait que les gens continuent de s’adresser les uns aux autres – il y a aussi ceux qui se bagarrent, qui se tuent, mais se tuer c’est arrêter l’échange. Je suis par exemple très frappé par ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Il s’y passe des horreurs – et le phénomène même des réfugiés est une horreur. Mais dans un camp de réfugiés – je n’y suis pas allé mais je pense au film de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval sur « la jungle de Calais » –, il y a des enfants qui jouent, des gens qui font l’amour, qui jouent de la musique. Vous voyez : cela, ça résiste !

RM : Oui, mais ne trouvez-vous pas déplorable que cela résiste tout à fait indépendamment de l’État, qu’il n’y ait aucune politique de la dédicace, en quelque sorte, c’est-à-dire qu’elle ne soit ni protégée ni encouragée par la loi, mais plutôt ignorée, voire réprimée ?

JLN : Bien sûr. Il n’y a plus de politique – on est bien embêtés, depuis ! Pourquoi l’État est-il devenu notre bête noire ? Même Badiou a dit qu’il en fallait un peu – pas trop ! [rires] Il n’y a plus de politique parce qu’à un moment donné, il y a eu la croyance, « paraphilosophique », chez Marx, que la politique comme ordre du gouvernement, ce qui régit l’ordre, etc., devait disparaître car c’était séparé de la vie réelle des gens. Et le jeune Marx dit : « La politique doit disparaître pour, en disparaissant, imprégner toutes les sphères de la vie sociale. »

RM : Est-ce ce qui se passe aujourd’hui ?

JLN : Oui, mais c’est lamentable. Ce que Marx ne voyait pas du tout, c’est que ce qu’il appelait « vie sociale », c’était une vie productive, réellement créatrice de vrais rapports entre les gens.

RM : Je cherchais ce matin cette phrase où il dit en substance : « Je suis chasseur le matin, pêcheur à midi, philosophe critique le soir »…

JLN : À un moment donné, il joue aussi du violon… Mais aujourd’hui, c’est tout le contraire qui se passe : on est au bureau du matin au soir, et la nuit on est trop fatigués pour jouer du violon.

Mais comment se fait-il qu’il y ait quand même toute cette énorme résistance ? Cela fait de plus en plus question pour moi. Les gens vivent leurs vies, ils racontent leurs histoires… C’est incroyable, ce qui arrive dans la vie des gens, toutes les vies sont très étonnantes ! D’ailleurs, il n’y a plus vraiment de bourgeoisie identifiable, sauf peut-être ici ou là… Et lorsque vous me disiez que vous aviez eu très peur d’être formatée…

RM : C’était idiot de ma part ! À ma petite sœur qui est en terminale cette année, je dis : « Infiltre le système et détraque-le de l’intérieur, c’est beaucoup plus efficace et intéressant. »

JLN : [Il rit.] Je connais plusieurs cas de ce genre, de grandes sœurs et de grands frères qui disent aux plus jeunes : « Moi j’ai fait n’importe quoi. Toi, rentre dans le rang. » Mais aujourd’hui, nous sommes dans une situation très difficile, parce que même si l’on va au lycée et qu’on fait tout ce qu’il faut, le lycée est tellement… Il n’y a plus de lycée ! Mes amis professeurs de philosophie mais aussi de lettres me disent : « On ne peutplus enseigner ! »

RM : C’est pour cela que je pousse ma sœur à lire et à apprendre toute seule, mais sans omettre que la reconnaissance sociale que donne un diplôme est indispensable. Qu’elle ne s’attende pas à apprendre à l’université, mais seulement à gravir les échelons sociologiques…

JLN : Vous savez, c’est rare des gens comme vous, qui peuvent lire tout seuls, ce n’est pas donné à tout le monde, cela demande une aptitude particulière. Mais il est vrai que je n’ai quasiment rien tiré de l’université…

RM : Un statut de professeur. Un travail.

JLN : Oui, mais quand j’étais à l’université, elle avait déjà commencé à agoniser. Ma véritable formation est toujours venue d’ailleurs – en partie des khâgnes. Mais c’est ainsi : à certains moments, certaines formes institutionnelles jouent leur rôle, à d’autres moments elles ne le jouent plus. Du XVIe au XVIIIe siècle, l’Université n’a rien fait, elle n’a absolument rien produit, ni dans les sciences ni dans la philosophie ! C’est avec Kant qu’à un moment donné elle ressort – et encore, Kant est un universitaire mais il n’a jamais enseigné la philosophie à l’université (il a enseigné la géographie, la logique…). Hegel, en revanche, participe de tout ce mouvement de refondation de l’Université en Allemagne. Cela a correspondu à un moment où il y avait de la pensée, de la pensée produite par les circonstances, en même temps que se produisait la révolution démocratique en France et la révolution industrielle partout. Mais maintenant, on n’est pas dans un temps comme cela. C’est violent, et désolant pour ceux qui ne voient pas quel autre travail faire que d’être enseignant.

RM : Voilà, c’est aussi pour cela que je n’ai pas voulu y aller…

JLN : Vous avez eu raison.

RM : Mais je me retrouve à faire des petits boulots…

JLN : J’ai une amie de très longue date qu’à l’époque j’ai poussée à passer l’Agrégation – elle ne voulait pas. Pendant très longtemps, elle a été surveillante de nuit à l’Opéra de Paris et un jour elle a dit : « Ce n’est pas possible, je ne peux plus vivre comme cela. » Elle avait fait une thèse de philosophie. Elle a fini par aller au lycée comme contractuelle, puis elle a passé le CAPES, et aujourd’hui elle souffre quand même… surtout avec les réformes qui se préparent. La situation est très difficile.

RM : Faire de la philosophie et être reconnu pour cela aujourd’hui, est-ce possible ?

JLN : Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Rousseau, Diderot, Kierkegaard… C’étaient d’autres époques, bien sûr, d’autres visions du travail… Aujourd’hui, on est dans une époque où la critique est elle-même un bien de consommation. Ouvrez n’importe quel magazine, L’Express, ELLE : vous y trouverez des critiques de notre société – des critiques sur les réfugiés, sur l’extrême droite… Mais, en même temps, la critique est immédiatement avalée comme un produit de consommation. En revanche, il y a de la résistance : les associations. C’est pour cela que ce n’est pas si simple de dire qu’il n’y a plus de politique…

RM : Je prends toujours « politique » au sens qu’utilise Hannah Arendt : la mise en relation des individus.

JLN : Arendt emploie le mot « politique » en reprenant le sens de la politeia grecque, or c’est un concept anachronique – là-dessus, allez vite lire le séminaire de Heidegger sur Parménide ! Il dit que la politeia, aujourd’hui, cela n’existe plus, ce n’est plus possible. C’était un espace dans lequel les citoyens avaient des échanges, comme disait Aristote ; ils discutaient sur le juste et l’injuste. Je ne sais plus très bien pourquoi Heidegger dit que cela a disparu. On peut supposer que derrière, silencieusement, se trouve sa critique de la démocratie, mais on ne peut pas ne pas lui donner raison sur le fait que la démocratie athénienne, la politeiaathénienne, c’était pour les citoyens, ceux qui devaient avoir le titre de citoyen – et cela, ce n’était pas n’importe qui qui y arrivait, il fallait avoir une certaine lignée, posséder une certaine propriété, etc. Ce n’étaient pas les esclaves ni les métèques.

Nous, nous sommes à l’opposé : la démocratie, c’est tout le monde – nous avons donc complètement changé d’ordre. Par conséquent, selon moi, Arendt se trompe ici. Cela dit, si pour vous la politique, c’est la mise en relation entre les gens, eh bien, cela, ce n’est pas fini ; si c’était aussi fini qu’on le dit, il n’y aurait plus personne !

RM : J’observe simplement que des initiatives citoyennes spontanées – je pense aux associations, aux coopératives, aux monnaies ou aux moyens de productions alternatifs – sont ensuite récupérées par les Mairies, par l’État. On ne peut pas appeler cela « politique » – c’est à croire que ce sont les politiques les plus apolitiques.

JLN : Peut-être n’est-ce pas simplement « récupéré ensuite », peut-être y a-t-il d’emblée une sorte de confusion. Tout cela a commencé avec l’idée de société civile. C’est arrivé au moment de Solidarność, en Pologne, avec cette idée d’une société civile qui gère ses affaires en laissant l’État de côté… C’était une stratégie, de laisser Jaruzelski dans sa dépendance à Moscou, mais cela ne résout pas pour autant le problème de la Pologne comme pays, du moins à une certaine échéance. C’est foudroyant comme cette idée de société civile a pris ! Tout le monde s’est mis à parler de cela.

RM : C’est fallacieux.

JLN : Oui, c’est fallacieux. Mais il faut voir cela comme une opposition qui doit avoir une complémentarité avec l’État. Je crois qu’on peut dire que le fait que cela se soit passé témoigne qu’au-delà du dépassement de l’État dont on a rêvé, depuis Marx jusqu’à… il n’y a pas longtemps, au-delà du rêve d’une sorte de cristallisation automatique entre les gens, il y a des forces silencieuses. Il est vrai que maintenant, la gestion générale de la marche des choses est assurée par des puissances techno-économiques comme on n’en a jamais vu avant. Mais en dépit de toutes ces puissances, il y a des forces silencieuses. Les gens ne se suicident quand même pas tous. Ils continuent à faire des enfants – moi, je suis d’une génération où faire des enfants était l’évidence même, mais au tournant des années 1980, on a commencé à dire : « On ne peut plus faire d’enfants dans un monde comme ça. »

RM : C’est peut-être la grande caractéristique de ma génération [Raphaëlle Milone est née en 1991 – ndlr].

JLN : Je n’ai qu’un regret, et cela trahit une naïveté métaphysique extrêmement coupable : je voudrais terriblement savoir comment cela sera dans deux cents ans. Et je suis désespéré parce que je sais que cela ne marchera pas !