Nous revoici au bord du Styx, dans la cité d’Ecorcheville, cette enclave dystopique soumise aux imprévus d’un territoire mythologique proche et inaccessible. Le cycle de L’Autre Rive s’achève, on le croyait diptyque, on se réjouit qu’il soit, en fin de compte, un triptyque. Quarante-cinq ans ont passé depuis les débuts, vingt ans depuis les péripéties survenues au château d’Eparvay, dans A cause de l’éternité. Nous revenons en ville, donc.

Pour être une enclave étrange, Ecorcheville n’en est pas moins rattachée au territoire national. Des pluies diluviennes s’abattent sur la cité, le Styx est en crue. Un haut-commissaire est dépêché sur place, pour rendre compte de la situation à Paris, apporter son expertise, et tenter de gérer la crise. Tout le petit monde d’Ecorcheville tient son rang : le maire et son épouse, l’évêque et sa gouvernante, l’adjoint à la culture et le directeur du musée de tératologie, professeur de mythologie appliquée à la retraite. Pour qui a lu les deux premiers volets, les noms de tous ces personnages sont connus : le maire est un Bussetin et son premier adjoint un Estéral, l’évêque un Propinquor, tous représentants des trois familles praticiennes de la ville, depuis des décennies. Le directeur du musée de tératologie est Strabon Martin, dont nous avons fait la connaissance dans le tome précédent. Quant à l’adjoint à la culture, nous le connaissons bien, il s’agit d’Alphan Bogue, jeune héros d’A cause de l’éternité, que nous retrouvons marié et père de famille. Et donc, le Styx est en crue. Une crue plus que centennale ou millénaire, une crue immémoriale. Sur ce territoire étrange où la mythologie embrasse le quotidien, deux univers vont entrer en collision, ou plutôt en fusion.

« Sur la rive opposée du fleuve, tout le paganisme des anciens temps grouillait et piaffait, jusqu’à déborder de plus en plus souvent de son territoire fantasmatique. »

Ce qui est en jeu, dans ce dernier volet, c’est l’amplification des motifs. Disons que l’on tend vers l’infini – nous sommes au seuil de l’Erèbe, ne l’oublions pas. Les personnages issus de la mythologie étaient, dans le roman L’Autre Rive, des éléments perturbateurs venant cogner à un réel somme toute réaliste, réaliste à l’aune de l’imaginaire de Châteaureynaud. Dans A cause de l’éternité, l’irruption d’Astérion, le gentil petit minotaure, et celle de Nacho, enfant né des amours charnelles entre une femme et un faune, amorçaient l’hybridation. Dans Ici-bas, c’est tout un monde parfaitement fusionné qui est mis en scène. On y croise, par exemple, les Moires et les Harpies. Janus, le dieu romain des Commencements et des Fins, est psychiatre à l’Institut Ouranos et compte parmi ses patients deux adolescents aux fronts cornus dont les pieds sont des sabots caprins. Mythologies grecque et latine mêlées, auxquelles vient se greffer l’imagerie chrétienne dans le personnage d’un ange tombé du ciel, bébé merveilleux dont la garde échoit à l’évêque, bien entendu. Ce syncrétisme de l’imaginaire occidental, développé dès les débuts du cycle par l’irruption d’un centaure mort, d’une sirène sénescente, et d’un jeune faune plein de vie, se poursuit dans le deuxième tome avec le minotaure. Et dans ce même tome, à bas bruit, une icône russe de dormition amorce déjà le glissement vers l’imagerie chrétienne. Dans Ici-bas, les fondements de l’imaginaire occidental sont réunis, et permettent le déploiement d’une fiction extraordinaire, inédite, qui tisse une trame à la fois intemporelle et contemporaine.

Le premier tome, L’Autre Rive, relevait du registre tragique. Le second, A cause de l’éternité, était centré sur le drame de la perte de la femme aimée et sur l’éclosion d’un autre amour, perturbé par l’irruption du fantôme de la jeune morte, et sur la notion de filiation, de devoir familial. Dans Ici-bas, que l’on peut lire indépendamment des deux tomes précédents, nous sommes, malgré la situation quasi désespérée provoquée par la crue du fleuve, dans le registre de la comédie. Une comédie humaine dans laquelle les « monstres » – hybrides issus d’unions entre créatures mythologiques et êtres de chair et de sang –, les dieux et créatures, les hommes et les femmes, constituent une société si ce n’est harmonieuse, tout au moins vivable. Oh, bien sûr, on cache les uns tout en sachant que les autres ne sont pas dupes, on feint de s’offusquer mais on est flattée de valser entre les bras de Janus, on est homme d’Eglise mais on s’accommode des particularités de son évêché. La bonne société écorchevilloise est réunie pour fêter les vingt ans d’Angelina Farewell dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de style gothique incandescent – c’est l’un des lieux emblématiques de la ville –, la crue du Styx menace de tout anéantir, et elle anéantira tout, sous l’œil candide et cependant impitoyable du Haut-commissaire Ivredeau – Ivredeau ! –, témoin à tout le moins à peu près dépassé par le particularisme de la parcelle du territoire national sur laquelle il a été dépêché, et qui s’interroge sur le statut flottant de ces êtres étranges venus de confins que l’on ne peut explorer : émigrés clandestins ? Candidats à l’asile ? Pour finalement donner la vraie nature métaphorique d’Ecorcheville :

« Ce fleuve dont vous êtes riverains n’appartient pas qu’à la Terre. Si j’étais poète, je dirais que c’est en nous, en nous tous, qu’il coule et déborde aujourd’hui ! »

Au bord de ce fleuve mythique franchissable uniquement dans un sens pour le commun des mortels – Charon veille au grain –, c’est notre fin à tous qui est envisagée, interrogée. Mais dans la crue de ce même fleuve mythique, c’est aussi sur la fin de tout que l’auteur s’interroge. Et de fin de tout, il n’y en aura point. Dans un épilogue lumineux, tout est apaisé. Des enfants courent pieds nus autour d’une margelle de piscine, mais leurs petits pieds font résonner de petits bruits de sabots. Un enfant nage, puis sort de la piscine, s’enveloppe d’un peignoir ample, mais pendant une seconde on a pu apercevoir deux ailes repliées sur son dos. Ecorcheville a été submergée. Et renaît dans l’apaisement. Il fallait finir ainsi. Non dans le drame, mais dans l’émotion. Parce que pour parler de l’humaine condition, quoi de mieux que l’émotion ? Mais foin de larmes, de lamentations. Une émotion pure, simple : des rires d’enfants, des conversations simples et banales entre adultes issus de tragédies et de drames, confiants en l’avenir. Les personnages rescapés d’Ici-bas incarnent, et de quelle façon !, la victoire de l’espoir sur la fatalité.

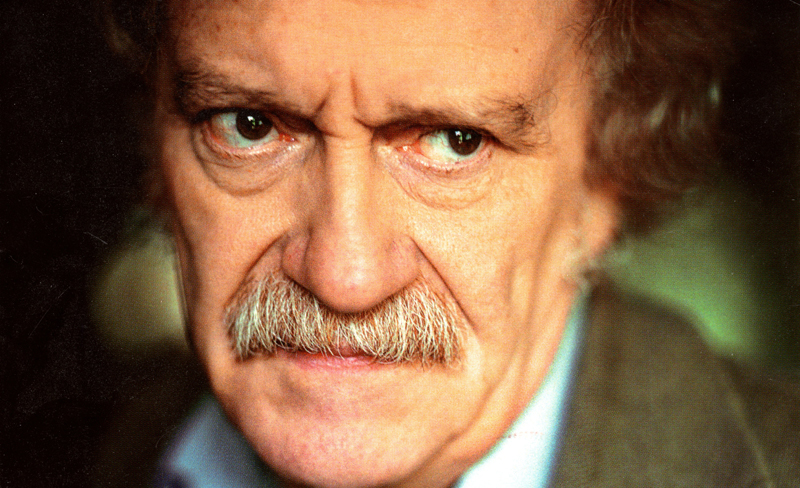

Châteaureynaud achève avec Ici-bas un cycle romanesque époustouflant, et donne au personnage de Brumaire, sa projection autobiographique, une fin calme et consentie. C’est sans doute dans la fin de Brumaire qu’il faut déchiffrer l’un des sens profonds de cette fresque : nous ne comprenons pas grand-chose à ce que nous faisons là, nous sommes nourris de mythes et d’images qui font de nous des rêveurs de première, et nous ne savons pas où nous allons. Le seul à pouvoir raconter ce qu’il se passe sur l’autre rive, ce qu’il advient de nous lorsque Charon vient nous chercher, c’est le petit minotaure qui a grandi de notre côté, est reparti pour l’Erèbe, puis en est revenu. Il sait parler, et même écrire. Strabon Martin, le professeur de mythologie appliquée, recueille son témoignage. Mais de ce témoignage-là, le lecteur ne sait rien, Châteaureynaud se garde bien de nous le dévoiler. Car nous ne sommes pas ici dans le domaine de la fantasy ou du décalque des littératures antiques, nous sommes dans un rêve éveillé qui n’a à voir qu’avec l’humain, simple mortel effaré.

Georges-Olivier Châteaureynaud, Ici-bas, éd. Grasset, 11 octobre 2023, 384 p.