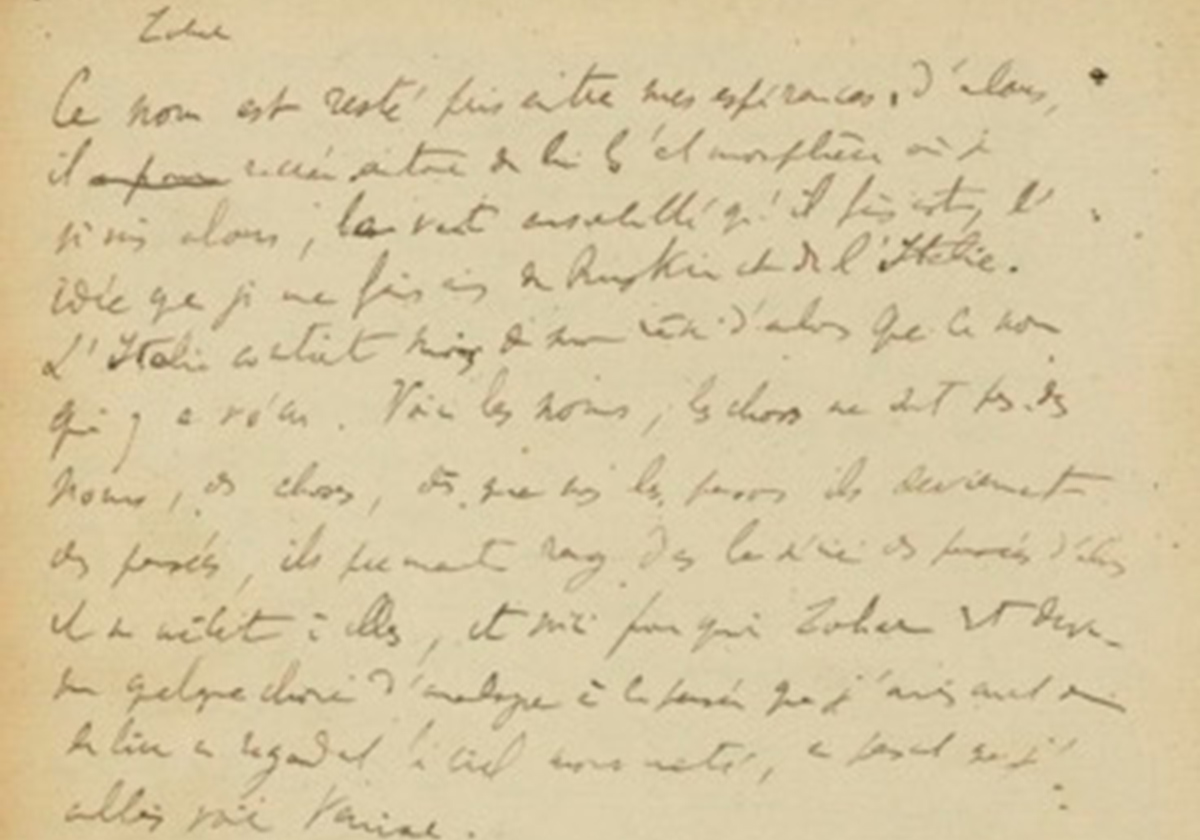

Double jeu

En 1909, à l’époque où il écrivait Du côté de chez Swann, Proust gardait l’habitude de quitter Paris de temps à autre, pour aller passer quelques jours de vacances chez les Daudet, non plus à Draveil en Essonne, mais à en Touraine, à Pray, non loin d’Amboise, dans un petit château loué par la famille.

Marcel n’y restait jamais longtemps, prétextant au besoin une crise d’asthme pour abréger son séjour. « Ce passage d’un météore souffreteux n’en laissait pas moins une traînée de lumière », notait Léon, décidément séduit par Marcel[1].

Le petit journaliste qui courait les salles de rédaction, jadis, avait fait du chemin. C’est peu de le dire. Il était devenu un patron de presse d’une puissance considérable, à la tête d’un journal dirigé idéologiquement par le seul critique littéraire d’envergure à avoir jamais soutenu Proust.

Il ne pouvait pas ne pas le constater : ses meilleurs soutiens s’appelaient Charles Maurras et Léon Daudet.

Ce fut probablement à partir de ce constat que Proust se décida à écrire un roman qui débuterait d’une manière aussi bergsonienne que maurrassienne, mais qui finirait tout autrement, d’une manière proprement proustienne.

Oui mais, voilà, un plan pareil impliquait forcément de jouer double jeu.

Alors, en 1909, il y avait déjà longtemps que Maurras réprouvait les « évangiles de quatre Juifs obscurs » en dénonçant la présence d’un « venin » dans les saintes écritures chrétiennes[2].

Ce venin, au sens où il l’entendait, c’était évidemment le judaïsme inscrit dans le christianisme comme une espèce de tare héréditaire, de sorte qu’il s’était résolu à se battre contre la juiverie – un combat vieux comme le monde.

Prophètes, évangélistes, rabbins ou intellectuels juifs, il s’agissait toujours de la même juiverie à ses yeux.

Depuis l’Antiquité l’Église catholique restait fondamentalement païenne, selon Maurras, c’est-à-dire qu’elle préservait la culture gréco-latine affrontée à la culture juive.

Une thèse répandue bien au-delà de la mouvance monarchiste. Elle allait de soi pour un grand nombre d’universitaires, aussi bien à droite qu’à gauche.

Personne ne contestait que deux systèmes de pensée contradictoires cohabitaient en Occident dans le cadre de la même civilisation : le système gréco-romain, fondé sur la raison, et le système judéo-chrétien, fondé sur la morale.

Les deux systèmes s’opposaient radicalement, d’où la nécessité d’effacer toutes traces d’ascendance juive en Occident, afin de mettre un terme définitif à une redoutable corruption, selon Maurras.

Cela faisait des siècles que l’on essayait de concilier les deux systèmes sans jamais y parvenir. Ces deux systèmes, c’est ce que Proust appelait le « côté de Guermantes », autrement dit le côté gréco-latin et, à l’opposé, le « côté de chez Swann », c’est-à-dire le côté judéo-chrétien.

* * *

Jusqu’en septembre 1909, Proust écrivait un récit où sa mère apparaissait en tant que telle avec « les belles lignes de son visage juif »[3]. Il n’en était plus question désormais.

Il commença à dicter à une sténodactylographe un roman dont le narrateur est bien plus jeune que lui. Dix ans d’écart séparent le véritable Marcel du Marcel de fiction, lequel appartient à une famille catholique classique, issue d’un petit bourg de province tout aussi classique.

Événement capital dans la genèse d’À la recherche du temps perdu : l’auteur du roman ne se confondait plus avec son narrateur, un adolescent normal en somme, de culture à la fois gréco-latine et judéo-chrétienne, avec une certaine tendance à l’antisémitisme.

Françoise est une excellente domestique, mais elle est capable d’une telle cruauté parfois, qu’elle rappelle au narrateur les Juifs et leurs « lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère[4]. »

Une allusion au crime rituel imputé à Israël depuis l’Antiquité, et qui défrayait encore la chronique à l’époque où Proust écrivait Du côté de chez Swann. On accusait couramment les Juifs de sacrifier des enfants afin d’utiliser leur sang pour préparer le pain azyme destiné à célébrer la Pâque.

Le narrateur ne s’attarde pas sur cette histoire. Il n’y fait allusion que fugitivement. Il n’empêche qu’il crée un incident… et qu’il en créera bientôt un autre…

Ainsi Swann souffre « d’un eczéma ethnique et de la constipation des Prophètes », selon Marcel[5] – des maladies proprement juives, qui réveillent là encore le souvenir des anciens Romains.

L’eczéma ethnique rappelle, en effet, la lèpre juive dont la légende sévissait déjà à Rome dans l’Antiquité. La constipation des Prophètes, en revanche, est une invention de Proust. Mais elle renvoie au même imaginaire : les Juifs ne seraient pas aussi constipés s’ils ne pratiquaient pas le cannibalisme.

Proust avait songé à une autre version : Swann donnait à certaines personnes « l’envie de lui demander si c’était vrai que les Juifs étaient forcés de manger un enfant vivant à certains jours[6]. » Il préféra retenir la version de la constipation, qui sollicite une association d’idées plus subtile pour qualifier l’antisémitisme de son narrateur.

Cependant ce même narrateur éprouve pour Swann une admiration sans bornes. Il le prend pour modèle en toutes choses :

« Quant à Swann, pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon temps à table, à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait : “Cet enfant est idiot, il deviendra affreux.” J’aurais surtout voulu être aussi chauve[7]. »

Il y a là, manifestement, une contradiction.

Une contradiction qui caractérise précisément le christianisme :

Ne représente-t-il pas la religion de seconde génération – la religion « dupliquée » en quelque sorte – qui permit au judaïsme d’achever son œuvre en s’universalisant ?

* * *

Les talmudistes apparurent en même temps que les évangélistes dans l’histoire d’Israël. Il s’agissait alors, pour les Juifs, de savoir s’il fallait achever la Bible en lui donnant une forme parfaite, ou si, au contraire, il fallait laisser le texte saint en suspens, avec ses imperfections.

Les chrétiens prirent le parti de l’achèvement de la Bible, ce qui impliquait évidemment l’arrivée du Messie et l’advenue d’un temps sanctifié par le Jugement dernier et la résurrection des corps, tandis que les Juifs préférèrent s’interroger sur la signification du texte saint sans chercher à l’achever, puisqu’à leurs yeux, de toute évidence, le Messie n’était toujours pas apparu en ce bas monde.

Le Talmud conservait précisément la mémoire des débats que suscitait l’interprétation de la Bible, tout en élaborant un art intellectuel digne d’Israël.

Seulement, voilà, le christianisme constituait l’un des principaux vecteurs d’antisémitisme.

Ainsi c’est parce qu’il est chrétien que le narrateur éprouve pour Swann une admiration sans bornes. Mais c’est également parce qu’il est chrétien qu’il se révèle aussi antijuif.

On ne peut pas ne pas respirer l’odeur d’antisémitisme qui s’évapore de Combray. Elle ne cessera plus d’émaner du roman. Dès que je m’y suis habitué, dès que je ne la sens presque plus, m’en parvient une bouffée où son acidité s’est plus concentrée, comme s’il suffisait qu’elle se fasse oublier pour ressurgir.

Cependant, en s’exprimant à la première personne, Proust créait une équivoque. On pouvait croire qu’il était lui-même antisémite. Et, en cela, il comblait les attentes des maurrassiens soucieux de retrouver sous le « pays légal » – dominé par la « juiverie républicaine » – le « pays réel » foncièrement royaliste, catholique et antijuif. Proust ne pouvait pas l’ignorer.

Même s’il signalait dans une interview qu’on aurait tort de le confondre avec « le personnage qui dit “Je” » dans son roman, il n’entretenait pas moins la confusion. Il le reconnaissait.

« Forcé de peindre les erreurs, sans croire devoir dire que je les tiens pour des erreurs, tant pis pour moi si le lecteur croit que je les tiens pour la vérité[8]. »

Maurras célébrait « le chœur universel de l’expérience de tous »[9], il voulait dire « la mémoire instinctive », commune à tout être humain, mais il n’aimait pas employer des termes bergsoniens, il préférait dire « l’expérience transmise, à la veillée, sous forme de contes et de légendes » [10].

« Les moindres paroles, précisait-il, y gagnent on ne sait quel accent de solidité́ séculaire ; l’antique esprit qu’elles se sont incorporé multiplie saveur, résonance et portée d’ensorcellement…[11] »

Voilà en quoi consistait la poésie qu’il appréciait.

Eh bien, cette poésie, Proust pariait que Maurras la retrouverait dans Combray, plus encore que dans Les Plaisirs et les Jours.

Dans ces conditions, il ne lui restait plus qu’à intriguer pour obtenir le prix littéraire qui ferait la publicité de son roman. Les circonstances le poussaient évidemment à agir ainsi.

Edmond de Goncourt, à sa mort en 1896, avait laissé un testament qui instituait Alphonse Daudet comme son exécuteur testamentaire, afin de fonder une académie qui remettrait un prix à l’auteur du meilleur roman paru dans l’année.

Alphonse était déjà bien trop malade pour s’occuper d’une telle affaire. Ce fut Léon qui s’en chargea, si bien que, lorsque l’Académie Goncourt se constitua en 1903, il y trouva un siège, bien entendu.

* * *

En août 1913, aussitôt après que Grasset lui eut fait porter les épreuves quasiment définitives de Du côté de chez Swann, Proust les envoya à Lucien Daudet, qui se trouvait alors à Naples, en vacances avec Julia, sa mère.

La réaction de Lucien fut on ne peut plus favorable. Il fit lire les épreuves à Julia qui se montra tout aussi favorable. Et il fut décidé que Lucien écrirait un article pour saluer la parution prochaine du roman de Proust.

Il allait de soi que l’article paraîtrait dans L’Action française. « À cause de votre frère et de Maurras, c’est encore ce qui me flatterait le plus », assurait Marcel à Lucien[12].

Oui, mais… les choses ne se passèrent pas comme prévu. Léon refusa de publier l’article de son propre frère dans son propre journal.

Maurras n’éprouvait aucune sympathie pour Proust sur le plan personnel, même s’il lui arrivait d’apprécier sa littérature.

« Beaucoup de jeunes filles parmi nous, la fille d’Anatole France, entre autres », racontait Maurras en évoquant le salon de Léontine de Caillavet au début des années 1890. « Et voilà qu’on s’amusa au petit jeu des “questions”. Une de ces demoiselles ne s’avisa-t-elle pas de demander : “Lequel, de monsieur Marcel Proust ou de monsieur Charles Maurras, voudriez-vous épouser ?” Et la petite Suzanne France de s’écrier avec un rire espiègle : “Monsieur Charles Maurras… parce qu’il a l’air d’un homme”[13]. »

Contrairement à ce que Marcel imaginait, Maurras ne le portait pas dans son cœur. Il ne supportait pas ce pédéraste, « trop délicat, trop poli, toujours confondu en politesse ».

Proust agaçait tellement Léontine de Caillavet « que “Madame” me dit un jour en me prenant à part : “Les minauderies de ce petit Juif m’excèdent !”[14] »

Maurras prenait plaisir à raconter ce genre d’histoires.

Il s’était probablement opposé à ce que L’Action française fasse l’éloge du roman d’un Juif – dont le héros, Swann, de surcroît, était juif – sans même se donner la peine de le lire.

Dans ces conditions, il n’était évidemment plus question du prix Goncourt.

* * *

Quatre ans plus tard, en mars 1917, Léon et Marcel se retrouvèrent un soir, par hasard, dans un restaurant.

Léon allait bientôt avoir 50 ans. Remarquablement ventru et bouffi, on l’appelait le Gros dans son journal, plutôt que de dire le Patron. Il n’avait plus rien d’un bel homme.

Et pourtant Marcel lui assurait : « J’ai tellement été ravi de vous revoir l’autre jour, si jeune, si beau, et même embelli[15]. »

Il est vrai que des types bien rembourrés, voire tout à fait obèses, pouvaient lui plaire, quitte à défier l’esthétique classique.

Mais, en l’occurrence, il tâchait probablement de flatter le patron de L’Action française, lequel lui avait annoncé qu’il allait bientôt publier une chronique de la vie parisienne – intitulée Salons et Journaux – où il traçait le portrait d’un certain nombre d’écrivains, dont lui, Marcel.

Aussitôt qu’il reçut l’ouvrage, il s’inquiéta de savoir à quoi il ressemblait sous la plume de Léon. Et, heureusement, il ne se trouva pas mal en découvrant son portrait en « sire de métempsycose », « naturellement complexe, frémissant et joyeux », « l’auteur de ce livre original, souvent ahurissant, plein de promesses : Du côté de chez Swann[16]. »

Léon lui consacrait tout un chapitre dans son livre. C’était la première fois qu’une chose pareille lui arrivait.

Et pourtant, en dînant avec Léon, il s’était rendu compte qu’il n’avait toujours pas lu Du côté de chez Swann, même s’il en disait beaucoup de bien.

En revanche, il pariait que Maurras l’avait lu, et que le livre lui avait beaucoup plu, sans quoi l’extraordinaire retournement de situation qui se produisait alors, n’aurait pas eu de raison d’être.

Léon lui faisait une publicité de premier ordre dans son nouvel ouvrage. Et ce n’était pas fini.

Le patron de L’Action française allait se charger de lui faire décerner le prix Goncourt. Proust en prenait le pari. Sinon, précisément, il ne l’aurait pas trouvé « si jeune, si beau, et même embelli ».

Léon n’avait rien à envier à son compère Maurras. Lui aussi se classait parmi les critiques littéraires les plus remarquables, car il fallait avoir beaucoup d’intelligence et beaucoup d’intuition pour le surnommer « le sire de métempsycose ».

Pourquoi le sire de métempsycose ?

Eh bien, parce que Marcel croyait que « notre vie actuelle n’est pas la première, et que l’éponge de l’oubli n’a pas complètement effacé le souvenir des précédentes[17]. » Une croyance au fondement de la Recherche du temps perdu.

Songez à l’épisode qui inaugure le roman, celui où son narrateur s’endort en se laissant transporter dans l’une des chambres qu’il a habitée. Et il en a habitées beaucoup.

Ce transport imaginaire a lieu chaque fois qu’il change de position dans son lit, de sorte qu’il passe en rêve d’une chambre à une autre – justement comme une âme errante passe d’un corps à un autre, en conservant une certaine forme de mémoire, plus ou moins intelligible, « comme après la métempsycose, les pensées d’une existence antérieure », précise Proust[18].

La métempsycose n’a rien à voir avec le christianisme. Il n’est pas question que l’âme migre d’un corps à un autre, pour un chrétien. Il va de soi, selon l’Église, que l’âme ressuscitera avec son corps au jour du Jugement dernier.

En revanche, nombre de rabbins considéraient la résurrection des corps comme une allégorie, une manière de parler qu’il aurait été absurde de prendre à la lettre, si bien qu’une autre idée s’imposa chez les Juifs : la réincarnation des âmes, le Guilgoul en hébreu.

L’identité d’un être, au sens où l’entend Proust, n’est pas établie une fois pour toutes. Notre « moi » dépend d’une construction mentale liée à nos désirs, et en particulier à l’amour que nous portons à telle ou telle personne. Aussitôt que cette configuration disparaît, l’identité disparaît à son tour pour se métamorphoser, de sorte que de loin en loin nous mourons à nous-mêmes en renaissant à une nouvelle vie, comme si nous nous réincarnions dans un nouveau corps.

Une idée bizarre ; une idée qui coïncide avec l’exil dans l’histoire d’Israël.

Les Juifs s’étaient dispersés jusqu’en Pologne, jusqu’au Maroc, jusqu’en Inde, jusqu’en Chine. Ils n’en finissaient plus de se disperser. Et, dans cette dispersion, se produisaient toutes sortes de changements d’identité.

L’idée de la métempsycose métaphorisait le fait même de passer par nécessité d’un pays à un autre, d’une culture à une autre, d’une loi à une autre, tout en conservant « les pensées d’une existence antérieure ».

Il en résultait des ouvrages extraordinaires – le Talmud, la Cabale – dont le style et l’esprit avaient beaucoup à voir avec le roman de Proust, selon la thèse de Denis Saurat, un universitaire spécialiste de la littérature rabbinique, l’auteur d’un article paru dans La Revue juive en automne 1925, où il exposait sa thèse.

Jusqu’à la parution de cet article, Léon Daudet n’avait jamais pris au sérieux le « sire de métempsycose ».

Marcel restait un être extravagant autour duquel flottait en permanence « quelque chose de féérique », soulignait-il dans son livre de souvenirs paru en 1917[19].

Seulement maintenant, en 1925, Léon se rendait compte qu’il avait fait la publicité d’un romancier qui représentait mieux que personne « l’intellectuel juif ».

1. Léon Daudet, Salons et Journaux, réédité dans Souvenirs littéraires, Grasset, p. 227.

2. Charles Maurras, Préface au Chemin de paradis, Calmann-Lévy, 1895, réédité en ligne, La Préface du venin, maurras.net.

3. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, version Fallois, Gallimard, p.128.

4. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 28.

5. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 395.

6. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Esquisse IX, Pléiade, p. 669.

7. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 406.

8. Marcel Proust, Lettre à Jacques Rivière, 6 février 1914, Correspondance XIII, Plon, pp. 99-100.

9. Charles Maurras, La Musique intérieure, Grasset, réédité en ligne : Maurras.net.

10. Charles Maurras, cité par Sarah Al-Matary, La Haine des clercs, L’anti-intellectualisme en France, Le Seuil, p. 144.

11. Charles Maurras, La Musique intérieure, Grasset, réédité en ligne : Maurras.net.

12. Marcel Proust, Lettre à Lucien Daudet, fin août 1913, dans Lucien Daudet, Autour de soixante lettres de Marcel Proust, Gallimard, p. 74.

13. Charles Maurras, cité Henri Massis, Entretiens avec Charles Maurras, réédités en ligne, revuedesdeuxmondes.fr.

14. Charles Maurras, cité Henri Massis, Entretiens avec Charles Maurras, réédités en ligne, revuedesdeuxmondes.fr.

15. Marcel Proust, Lettre à Léon Daudet, fin mars 1917, Lettres, Plon, p. 796.

16. Léon Daudet, Salons et Journaux, réédité dans Souvenirs littéraires, Grasset, p. 225.

17. Marcel Proust, Lettre à Lionel Hausser, 28 avril1918, Lettres, Plon, pp.859-860. (C’est moi qui souligne.)

18. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, p. 3. (C’est moi qui souligne.)

19. Léon Daudet, Salons et Journaux, réédité dans Souvenirs littéraires, Grasset, p. 228.