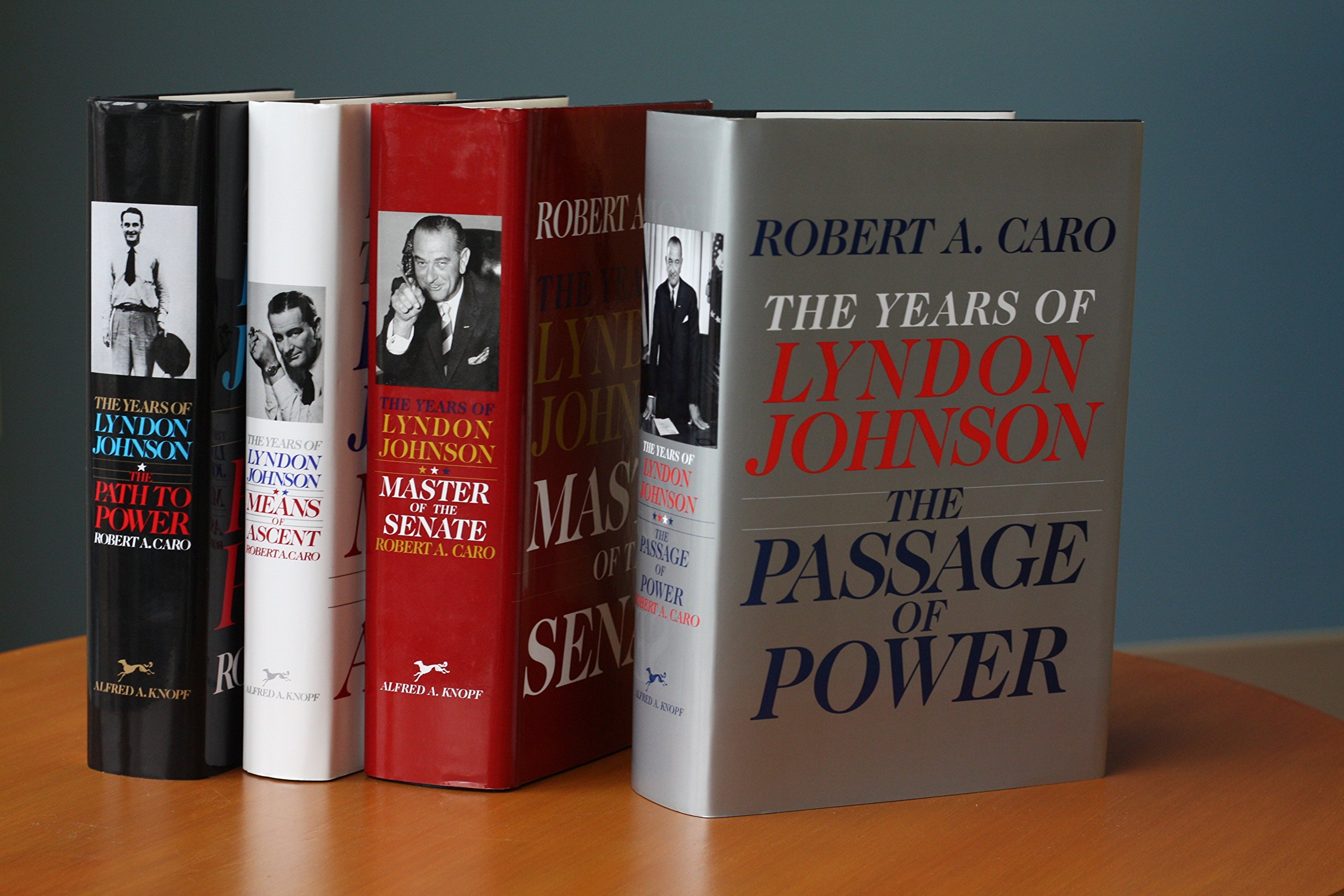

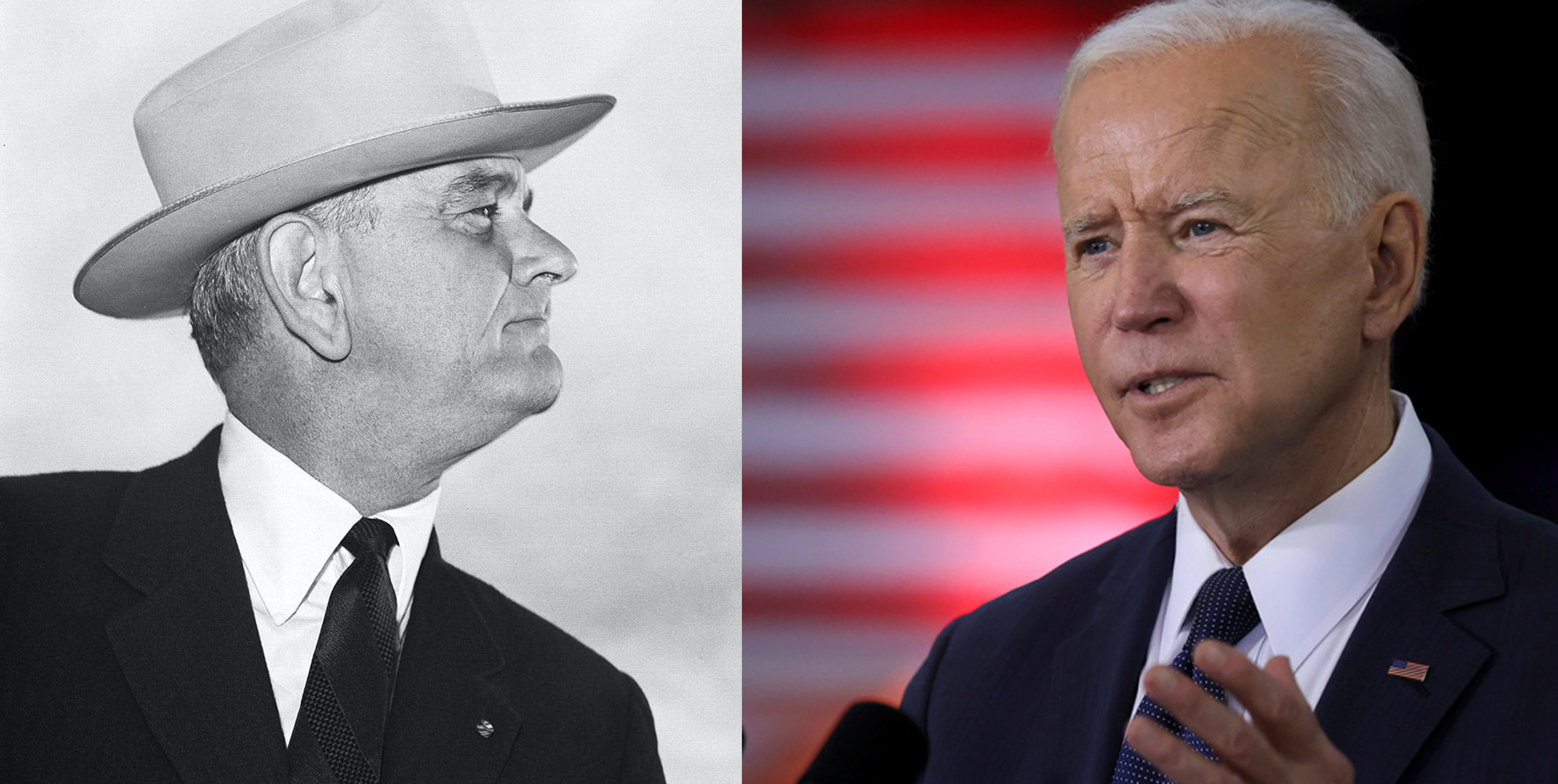

La tourmente du mois de novembre 1963 : ce moment où, sous le plus génial, le plus fascinant, le plus odieux et le plus complexe des politiciens américains perce un homme d’État considérable, forme la conclusion de la biographie de Robert Caro « Les Années Lyndon Johnson », un livre de milliers de pages en forme de cathédrale. Cet ouvrage – pas encore traduit en français, ce qui est presque un crime – est regardé comme l’une des meilleures biographies politiques du XXe siècle. Aux États-Unis, Caro est tenu pour un grand maître en raison de son travail sur le vice-président : son art du récit minutieux, son enquête sollicitant des centaines de témoins proches, sa distance à la fois amusée, admirative et empathique avec son sujet n’aurait pu trouver de meilleur héros. Sous sa plume, Lyndon Johnson, un monstre truculent, un bouffon inquiétant acquiert la densité d’un personnage de roman : le jeune homme complexé par ses origines, qui répond à tous ses administrés qui lui écrivent, et devient l’assistant parlementaire le plus respecté des années 1930 ; l’expert en flatteries et en courbettes mielleuses auprès des éminences, le « fils professionnel » qui s’aplatit, s’humilie, rampe devant les puissants mais terrorise ses subordonnées ; le politicien sans scrupules, ogresque et dépressif, geignard et cruel, devenu un cacique madré. Il a mille visages : Johnson se montre d’une vulgarité perverse repoussante, obligeant ses collaborateurs à prendre son courrier sous sa dictée, y compris lorsqu’il se trouve aux toilettes. Ripailleur et grotesque, mais d’une sophistication presque artistique dans l’intrigue. « Impitoyable », le mot a accompagné toute sa carrière : impitoyable pour atteindre son but, sacrifiant sa santé, ses nuits, ses amis, pour devenir Président. Alors que, jeune représentant au Congrès, il entretient une liaison adultérine avec la femme de l’un de ses mentors, un puissant patron de presse du Texas, Johnson est interpellé par cet homme, qui ne soupçonne rien. Un témoin sidéré raconte : « J’ai vu Lyndon Johnson converser avec lui, cet homme qu’il trahissait chaque nuit, comme si de rien n’était, le flatter, lui indiquer qu’il n’était rien, lui, Lyndon, sans la protection de son puissant parrain. Je n’avais jamais vu de ma vie autant de duplicité. Je me suis dit : voilà un Uriah Heep du Texas ». Un Huriah Heep : l’antagoniste de David Copperfield chez Dickens, ce notaire hypocrite, obséquieux et tyrannique, dont la fausseté oscille entre le comique et l’effrayant. Gouverné par une soif de réussir aux proportions presque métaphysiques, menteur sur tout ou presque – son couple, ses faits d’armes pendant la Seconde Guerre mondiale, ses idées politiques –, d’une détermination sans faille dans la conquête du pouvoir, une infatigable résolution qui fera dire aux plus impassibles des politiciens de Washington : « Je ne pensais pas qu’il était possible de travailler autant » – Johnson traverse le siècle américain avec toutes ses contradictions.

« Chez lui la dialectique se trouve entre l’ambition et la compassion » écrit Caro. L’ambition ? L’auteur raconte comment Johnson réussit à inventer du pouvoir là où il n’y en a pas. Dans son lycée rural du Texas, alors que les élections de délégués n’ont toujours été qu’une cérémonie sans grande saveur, où les capitaines de l’équipe de base-ball étaient désignés par acclamation, ce jeune intrigant, devenu, à force d’hyperboles et de courtisaneries, le protégé du proviseur, organise, presque militairement, la conquête du pouvoir par ses affidés, bourrant les urnes dans telle classe ou faisant voter deux fois les élèves ayant redoublé. Dans la bouche de l’une des anciennes élèves : « Lyndon a révolutionné la politique du campus. En fait, avant lui personne ne se souciait de ces élections de lycée. Il a inventé la politique sur le lycée ». La compassion ? Longtemps dissimulée, Lyndon Johnson la déploie en de rares occasions, mais avec une ampleur sans pareille. Sorti sans emploi de son lycée décati, il devient professeur d’anglais pour les paysans de l’est du Texas, presque tous hispanophones. C’est peu dire qu’il prend sa tâche au sérieux : dans sa classe dès l’aube et jusqu’au crépuscule, il transformera la vie de ces adolescents dépenaillés, qui, soixante ans plus tard, confient à Robert Caro leur incrédulité devant ce professeur qui pleurait de les voir obligés, par leurs parents, à sécher les cours pour récolter, dans des champs brûlants, la moisson de l’été. Fraîchement élu au Congrès, il met au service de sa circonscription la puissance de feu de la nouvelle administration Roosevelt : le comté de Johnson City, peuplé de fermiers vivant dans des conditions proches de celles des premiers colons, sera électrifié en un temps record. Et puis, une fois Président, Johnson sera le champion d’une gauche sociale, qui réconciliera les Noirs et le Parti Démocrate. Le 9 mars 1965, une grande foule franchit une nouvelle fois le pont de Selma en Alabama, où quelques jours plus tôt, le gouverneur et le shérif racistes ont férocement réprimé une première manifestation pour les droits civiques. Les images des manifestants laissés inanimés ont fait le tour du monde. Aussitôt, Lyndon Johnson se rend à la tribune du Congrès, et reprend le slogan des manifestants : « We shall overcome ». Le Président des États-Unis prononçant les mots de la révolte pour les droits civiques : la scène fera pleurer Martin Luther King.

Dans cette biographie qui se lit comme un roman, deux moments de bravoure. D’abord, l’élection de Lyndon Johnson comme sénateur en 1948. Déjà représentant, Johnson ne supporte pas de n’être qu’un petit parlementaire sans influence parmi des centaines d’autres. Il vise le prochain siège de son ascension, bien plus enviable ; celui de sénateur du Texas. Alors au creux de sa carrière, LBJ fait un pari dangereux : il ne se représente pas à la Chambre des représentants, mais mise tout ce qu’il a sur une élection dans la chambre haute. C’est sa deuxième tentative : en 1941, il avait perdu, de peu, malgré les quantités insensées d’argent qu’il avait dépensées, ponctionnées sur les fonds de ses riches amis magnats du pétrole. Dans un État où les règles de la politique n’existent pas, son adversaire avait davantage triché que lui. Alors mis au courant de cette défaite inattendue, le Président Franklin Roosevelt s’était moqué avec affection de Johnson, ce jeune courtisan au dynamisme épuisant : « Mais enfin, Lyndon, la première chose que j’ai apprise au début de ma carrière, c’est qu’il faut s’asseoir sur l’urne jusqu’à ce que les résultats soient proclamés. Si on triche, il faut prendre ses précautions ». Sept ans plus tard, Roosevelt est mort, mais Lyndon a retenu la leçon. En 1948, face à lui, se présente Coke Stevenson, l’ancien gouverneur du Texas : l’homme est adulé, une légende vivante, une figure presque mythique. Lyndon Johnson n’a aucune chance, malgré ses millions de dollars. « En 1941, écrit Robert Caro, Lyndon Johnson avait essayé d’acheter l’élection grâce à l’argent du pétrole. En 1948, il l’a tout simplement volée ». Un vol, en effet – et le récit de ce braquage, de meetings en hélicoptères en conciliabules avec des bandits en sombreros, de road trips avec des valises de billets en urnes dissimulées et subtilisées, des jefes de la mafia mexicaine rajoutant à la main le nombre d’électeurs manquants ou morts sur les listes d’émargement aux audiences à la Cour suprême dignes des meilleurs films de procès, cette saga picaresque constitue un inouï roman-vrai, rempli de folklore et de suspense, qui justifierait à lui seul la lecture du livre de Robert Caro.

L’autre page plus sombre de la vie de LBJ s’écrit en miroir de celle de Robert Kennedy. Le duel entre Johnson, le menteur héroïque, et Bobby, l’Irlandais idéaliste et manichéen, prend des proportions homériques. Robert Kennedy dispose dans la mémoire américaine d’une image flatteuse : un utopiste résolu, un martyr du progressisme au visage d’ange. Mais en réalité, c’était un dur – un Irlandais impulsif, sanguin, un prophète dont la pureté des idéaux s’accompagnait de violence. Le ministre de la Justice humilie Johnson lorsque ce dernier est vice-président ; en novembre 1963, le jeu est inversé, dans une bataille presque tragique entre deux monstres de charisme, bigger than life. « C’était plus que du mépris, de la haine. Comme quand deux chiens rentrent dans la même pièce. », raconte l’un des témoins. Bobby constitue un personnage d’une grande complexité – un jeune avocat qui assista Robert McCarthy dans sa croisade anticommuniste, mais aussi ce tribun assassiné à son tour, sur le point de gagner, contre Johnson, en 1968, la campagne des primaires démocrates. Robert Caro consacre quelques dizaines de pages à un seul après-midi, celui de la convention démocrate de 1960. Là, dans une suite d’hôtel à Los Angeles, John Kennedy, qui vient de remporter l’investiture, demande à Johnson, qui réside dans la même suite, mais à l’étage supérieur, d’être son co-listier. Mais pendant quelques heures d’une grande confusion, se joue une scène de vaudeville, où une poignée d’hommes puissants fomentent malgré eux une journée des dupes. Méprisant Johnson, Bobby veut convaincre son frère de revenir sur son offre. Des intermédiaires transmettent le message, les esprits s’échauffent, chacun trahit l’autre – Johnson se vexe, tout le monde se brouille, on en vient aux mains. L’offre n’est pas retirée, mais dans ces quelques heures, à Los Angeles, s’écrit entre trois figures extraordinaires une page d’histoire qui va changer le destin de l’Amérique. Toutes les années 1960 peuvent s’écrire comme cet affrontement, parfois dissimulé, parfois à ciel ouvert, entre le clan Kennedy et Lyndon Johnson. « En 1968, raconte un témoin du livre de Caro, le jour de l’assassinat de Bobby Kennedy, Johnson appelait Hoover, le chef du FBI, tous les quarts d’heure : “Est-ce que Bobby est mort ?” Voilà ce que le Président ne cessait de demander. Au bout d’un moment, même si Lyndon Johnson comprenait la gravité politique du moment, tous ceux qui étaient dans la pièce avec lui se sont interrogés sur son insistance. Était-ce de l’angoisse, ou de l’espoir ? ».