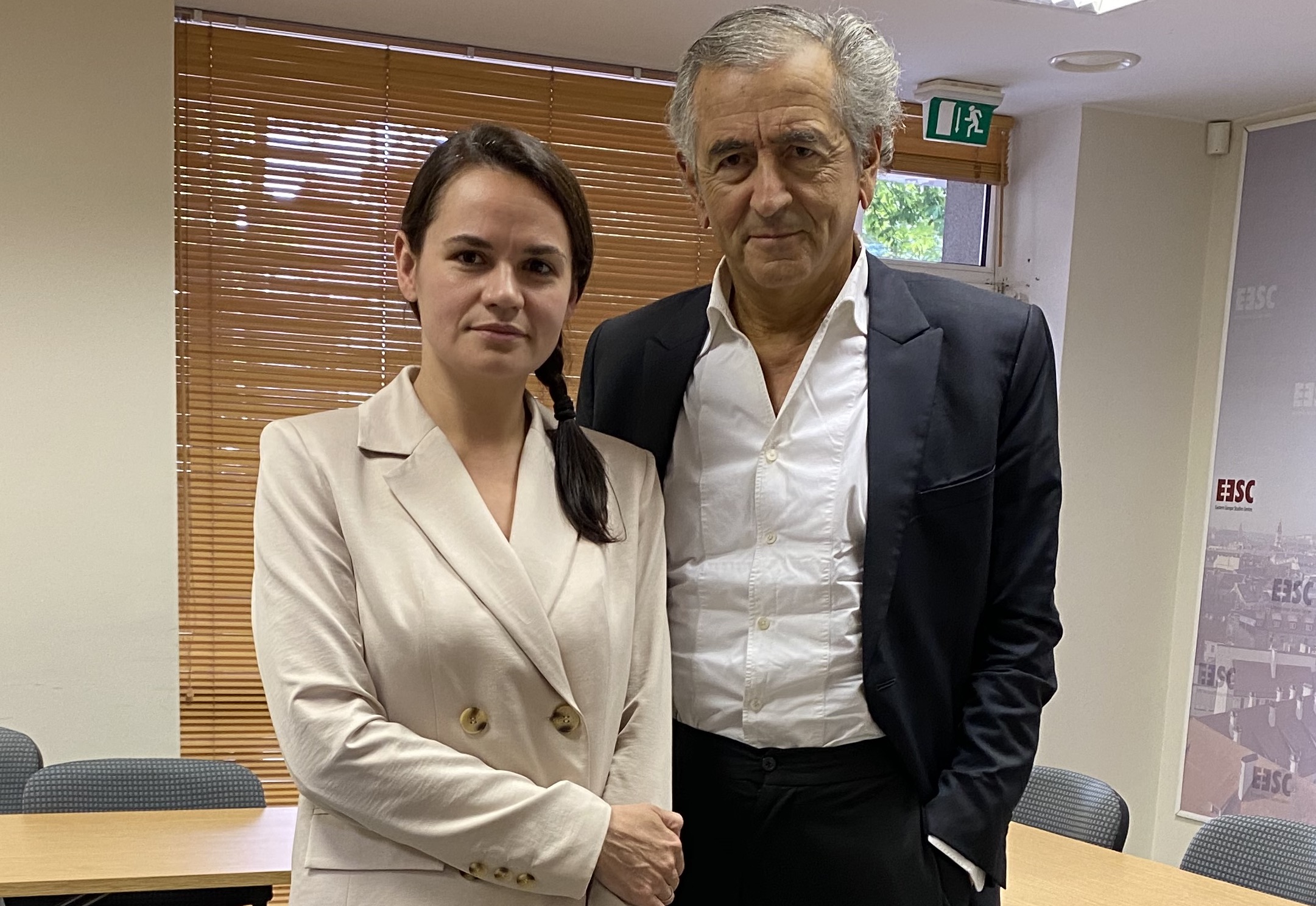

C’est à Vilnius, capitale de la Lituanie, que j’ai rencontré Svetlana Tikhanovskaïa, l’égérie de la révolution en train de faire vaciller, à 200 kilomètres de là, en Biélorussie, la dernière dictature d’Europe.

Elle arrive avec quelques minutes de retard, ce mercredi 19 août, dans les locaux sans âme d’une ONG locale versée, comme au temps de la guerre froide, dans les « rapports Est-Ouest » et dont l’adresse est demeurée secrète jusqu’au bout.

Elle est accompagnée d’une assistante de campagne; d’un militant d’une autre ONG, américaine celle-là, Freedom House, qui semble l’avoir prise sous son aile depuis son arrivée, il y a dix jours, au lendemain de l’élection dont elle revendique la victoire mais qu’Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans, a volée ; ainsi que d’une sécurité discrète, mais plutôt lourde, fournie par les Lituaniens.

Outre son extrême juvénilité d’allure que corrige un tailleur-pantalon beige lui donnant un faux air d’Angela Merkel à ses débuts, la première chose qui me frappe, c’est une timidité étrange, propre à ceux qui ont toujours tendance à s’excuser d’être là, et qui la fait s’y prendre à trois fois rien que pour choisir sa chaise autour des tables en Formica, placées en fer à cheval, où ont été posés des blocs de papier et des assiettes de biscuits.

«Je n’ai pas l’habitude», se justifie-t- elle, dans un anglais hésitant, tandis qu’elle change une quatrième fois de place – peut-être pour ne pas avoir la fenêtre face à elle (le principal opposant russe à Poutine, Alexeï Navalny, ne vient-il pas d’être empoisonné ? les adversaires du Kremlin n’ont-ils pas fâcheusement tendance, par les temps qui courent, à tomber comme du petit bois ?).

«J’ai parlé au téléphone avec beaucoup de diplomates, poursuit-elle. Mais pas encore avec la presse. Il faut que vous compreniez que je suis ici, à Vilnius, en exil provisoire, depuis le 9 août. Mais j’étais en quarantaine, jusqu’à hier, à cause du Covid. Et vous êtes le premier

étranger que je rencontre.»

Elle jette un rapide coup d’œil, comme pour s’assurer qu’elle n’en a pas trop dit, à l’humanitaire de Freedom House qui s’est installé à l’autre bout de la pièce et assistera à l’heure et demie d’entretien.

S’excuse encore de ce minuscule retard dû à l’enregistrement d’une vidéo où elle exhorte l’Europe à ne pas reconnaître le résultat officiel, mais frauduleux, de l’élection et qu’elle tenait à mettre en ligne, là, tout de suite, avant que le sommet de l’Union européenne ne commence à Bruxelles.

«J’ai vu la vidéo, dis-je, en lui désignant mon iPhone. Elle est forte. J’espère de tout mon cœur que le président de mon pays saura s’en faire l’avocat.»

Elle sursaute.

«L’avocat ? Vous voulez dire : lawyer ? Parce qu’il va y avoir procès ? Tribunal ?»

Elle s’est à nouveau tournée vers l’humanitaire, qui la rassure et explique, en russe, qu’avocat veut aussi dire champion et que l’écrivain en visite espère juste que la France des droits de l’homme saura se faire la championne de ce peuple biélorusse dont elle est la porte-parole et qui, pour la première fois dans son histoire, s’insurge contre une dictature sanguinaire et imbécile.

L’idée me traverse l’esprit que, parmi les rares choses que l’on sait d’elle, en Occident, il y a le fait qu’avant de se lancer dans cette aventure politique folle elle était professeure d’anglais. Mais elle ne me laisse pas le temps de lui poser la question.

«La France est le premier pays à m’avoir soutenue. Le 14 juillet, en pleine campagne, j’ai reçu une carte postale de votre ambassadeur. Puis une invitation. C’était important. Nous étions si seuls à ce moment-là !»

Et je préfère, moi-même, entrer dans le vif du sujet : comment ce personnage musilien, cette femme sans ambition ni charisme apparent, en est-elle venue à incarner la révolte contre un président Loukachenko que sa brutalité meurtrière ainsi que ses liens avec le «grand frère» russe ont fait rester en place pendant des décennies.

«L’ex-président, me coupe-t-elle, changeant brusquement de ton, la voix sèche maintenant – avec, dans le regard, une expression de triomphe magnifique. Son élection a été truquée.

Personne de sérieux, nulle part, n’a reconnu sa légitimité. Donc, vous devez dire l’ex-président.

– D’accord, dis-je, l’ex-président. Mais expliquez-moi, alors, une chose. 80 % pour lui… 9,9 % pour vous… L’écart est tout de même énorme. Et la fraude, dans ce cas, colossale. Comment a-t-il osé ?»

La jeune femme intimidée du début est, maintenant, presque en colère.

«Mais il ose tout ! Absolument tout ! Dans un pays où il n’y a ni scrutateurs ni observateurs internationaux dans les bureaux de vote, pourquoi se gênerait-il ? Il bourre les urnes comme il veut.

– On a des preuves de cela ?

– Naturellement. Nous avons aussi un échantillon test d’une centaine de bureaux de vote où on a pu vérifier que les résultats étaient exactement l’inverse : 80 % pour moi, 10 % pour lui.

Sans parler du fait que 45 % des votants auraient voté par correspondance, très en avance et, comme par hasard, pour lui – c’est une blague !»

Sa voix a changé. Mais son attitude aussi. La débutante d’il y a un quart d’heure, embarrassée d’elle-même, a cédé la place à une battante, entrant dans le labyrinthe des chiffres et prête à rendre tous les coups.

«C’est simple, vous savez. Poutine a eu 78 % de oui, le mois dernier, pour la réforme constitutionnelle qui lui donne les pleins pouvoirs jusqu’à la saintglinglin. Je vous fiche mon billet que Loukachenko, qui est un gros macho vaniteux, s’est dit : “Je me dois de faire encore mieux que Poutine – alors, allons-y pour 80 %.”»

C’est elle qui a prononcé le nom de Poutine.

Je n’ose lui dire que, ce matin, tandis que nous nous promenions, dans l’attente du rendez-vous, entre l’ancien ghetto où se trouve la statue du Gaon de Vilna et, rue Basanaviciaus, la maison natale de Romain Gary, un jeune chercheur en sciences sociales m’a dit que sa position vis-à-vis du Kremlin n’était pas claire et que les services lituaniens n’excluaient aucune hypothèse : y compris celle selon laquelle leurs homologues biélorusses n’auraient pas été si fâchés que cela de voir se présenter, cette fameuse nuit du 9 août, au poste frontière de Kotlovka, au volant de sa voiture et munie d’un visa en règle, une pasionaria embarrassante et qui, quand on y songe, n’a jamais, pour autant, rien dit de définitif contre Poutine.

Mais je lui demande tout de même comment, si les manifestations et les grèves qu’elle soutient, désormais à distance, parviennent à renverser l’ex-président Loukachenko, elle voit le futur de ses relations avec Moscou.

«Ce qui est clair, me répond-elle, de sa nouvelle voix, sans timbre et bien posée, de responsable qui pèse ses mots, c’est que les Russes sont nos voisins. On fait du commerce avec eux.

Plus même qu’avec l’Europe. Pourquoi ? Il y a sûrement des raisons à ça. Je ne les connais pas. Car je ne suis ni une économiste ni une politicienne. Mais il y a forcément des raisons. Et personne ne pourra aller contre ça – personne, pas même moi, ne pourra faire un virage à 180 degrés. La Biélorussie n’est pas l’Ukraine.»

Timide, la débutante cède la place à une battante prête à rendre les coups.

Je lui raconte la mésaventure qui m’est arrivée la veille. Je voulais, avant Vilnius, passer par Minsk, capitale de cette Biélorussie insurgée. Or je me présente, à Charles-de-Gaulle, au comptoir d’enregistrement de Belavia, la compagnie nationale. Et là, scratch ! Alerte dans les ordinateurs ! Il apparaît que mon nom est marqué « indésirable » et frappé d’une interdiction d’embarquer ! Et pourquoi ? Parce que la Russie, il y a six ans, au moment du Maïdan ukrainien, m’a mis sur liste noire et que la Biélorussie, côté officines, FSB, KGB et coups tordus, c’est la Russie… Est-ce qu’il n’y a pas là, dis-je, une petite leçon de choses politiques ? Et n’est-ce pas une preuve supplémentaire du double jeu de Loukachenko qui, un jour, fait le matamore face à Poutine et, le lendemain, l’appelle à son secours comme les hommes de fer polonais ou tchèques appelaient, jadis, Brejnev ?

L’histoire semble l’enchanter. Elle a ponctué mon récit de hochements de tête qui voulaient dire : «Vous voyez bien ! Vous voyez bien !» Mais je poursuis.

«Maintenant, je voudrais comprendre une chose.

– Oui ?

– Vous venez de dire que vous n’êtes ni une économiste ni une politique.

– C’est vrai. Je suis quelqu’un de simple. Une femme au foyer. Une housewife.

– Mais vous voulez quand même renverser un tyran et donc, d’une manière ou d’une autre, prendre le pouvoir.»

Elle hésite, fait la grimace et recommence, professorale, comme on parle à quelqu’un qui ne veut pas comprendre.

«D’abord, je ne suis pas seule. Nous sommes trois. Maria, Veronika et moi. Un trio de filles que Loukachenko le macho n’a pas vu venir, qu’il a traitées de “nanas” inaptes à la politique et qui ont déclenché les premières manifestations de masse de l’histoire biélorusse.»

Le ton a encore changé. La «housewife», dépassée par un rôle qu’elle disait trop grand pour elle, parle maintenant comme une féministe voyant dans la cause des femmes le carburant de la révolution.

«Et puis ce que je veux, ce n’est pas forcément gouverner. J’assumerai, bien sûr, mon rôle de leader national. Mais avec trois priorités. Libérer les prisonniers politiques. Traîner devant les tribunaux les criminels de la police antiémeutes. Et puis organiser de vraies élections, vraiment libres, comme nous n’en avons jamais eu dans ce pays…»

Je pose ma question autrement.

«Admettons que vous ne gouverniez pas. Comment une jeune femme qui, vous venez de me le dire, ne s’est jamais mêlée de politique décide-t-elle de révolutionner sa vie ? de se séparer de ses enfants de 4 et 10 ans pour les mettre à l’abri à l’étranger ? et de devenir, que vous le vouliez ou non, la Václav Havel, ou la Lech Walesa, biélorusse ?»

La réponse fuse.

«Par amour.

– Pardon ?

– Oui. C’est mon mari, Sergueï Tikhanovski, qui était candidat. C’est un blogueur influent. Il filmait les gens dans les rues en leur demandant ce qui n’allait pas dans leurs villes, dans leurs vies. Et il mettait ses interviews sur une chaîne YouTube. Les autorités ont eu peur de son succès. Elles ont vu que ses directs se terminaient souvent par des manifestations non autorisées. Alors ils l’ont jeté en prison une fois. Deux fois.

Puis, quand il a annoncé son intention d’aller à la présidentielle, une troisième fois, la bonne, pour une durée indéterminée.

Voilà. J’ai pris sa place. J’ai juste, par amour, décidé de prendre le relais.

C’est ça, l’histoire.»

On la sent songeuse, tout à coup. Tournant un moment la tête et regardant, par la fenêtre, les arbres et la rue comme s’il s’agissait de choses inconnues. Elle poursuit.

«Et le miracle, c’est que ça a marché. Il faut, dans notre pays, recueillir, pour se présenter, cent mille signatures. De vraies signatures…»

Elle prend le bloc de papier, devant elle, et fait le geste de signer.

«Eh bien, à la surprise générale, on a vu des queues se former dans toutes les villes. Les gens arrivaient tôt le matin. Ils passaient des heures sous la pluie à attendre devant une tente, sur un marché, à la porte d’un cinéma. Parfois, les policiers surgissaient, avec leurs yeux de loups, et tentaient de les disperser en disant que ce n’était plus une collecte de signatures, que ça tournait à la manifestation. Mais ils scandaient “Liberté”. Ou “Nous aimons la Biélorussie”. Ou le nom de mon mari. Et ils tenaient bon. Le 19 juin, j’avais mes signatures. Un mouvement populaire était né. De rien. C’est incroyable…»

Sa fougue de tout à l’heure a disparu à son tour. Et elle a une façon de raconter l’histoire de ce foudroyant succès comme s’il s’agissait d’une autre, ou d’elle dans une contre-vie, ou d’un cadeau du ciel descendu lui dire : « Mais oui, c’est toi, tu es ce Prospero, cette Sycorax, cette maîtresse des vents et des tempêtes qui, comme la Kynè des mythologies nordiques, déchaîne les éléments. » La question, pourtant, me brûle les lèvres.

«Vous n’aviez pas peur, parfois, d’être emportée et, comme votre mari, arrêtée ?

– Si. Tout le temps. Je me levais chaque matin, et me couchais chaque soir, la peur au ventre.

– Alors ?

– Alors, je pensais à lui. Mon mari. Il me donnait le courage, l’inspiration, qu’il me fallait.

– Vous lui parliez ? Vous arriviez à communiquer avec lui ?

– Non. Car il est en isolement, dans une cellule de 6 mètres carrés, trop petite pour le grand gaillard qu’il est. Mais on n’avait pas besoin de se parler pour être en communion.

– Et aujourd’hui ?

– Pareil. Hier, c’était son anniversaire. Ses partisans se sont rassemblés sous les grilles de sa cellule pour qu’il sente qu’on pensait à lui. Mais la police avait prévu le coup. Et elle l’avait, la veille, déménagé.»

J’aimerais la faire parler encore de ce jeu de rôles en train de déboucher, entre les deux époux, sur un cas, unique dans les annales, de révolution par procuration (Emmanuel Levinas, autre Grand de Vilnius, aurait dit : par substitution…). Mais l’humanitaire lituanien donne des signes d’impatience.

Elle a, dans quelques minutes, un rendez-vous téléphonique avec un ministre de l’Union européenne. Donc, je vais vite.

«Est-ce qu’il y a un moment où vous avez plus peur qu’à d’autres ? où vous avez reçu des menaces ?

– Une fois, oui. Un homme m’a téléphoné. Il m’a dit que, si j’allais au bout, je ruinerais ma vie et celle de mes enfants.

Sa voix n’était pas réellement menaçante. Elle était douce. C’est ce qui m’a fait le plus peur.

– Vous avez pensé renoncer, ce jour-là ?

– Bien sûr. Je ne suis pas très courageuse, vous savez. Mais j’ai pensé à Sergueï. Et j’ai tenu.»

Je lui demande encore si elle n’a pas craint, en quittant le pays, d’être accusée de désertion : «Bien sûr, mais les gens sont gentils ; ils ont compris le terrible courage qu’il m’a fallu pour fuir ainsi.»

Je l’interroge sur ce qu’elle attend de l’Occident et, en particulier, de l’Europe : «Un soutien, bien sûr ; et que vous nous aidiez à convaincre Loukachenko que son temps est passé, qu’il doit partir.»

Et puis je lui demande enfin comment on convainc un dictateur qui s’accroche à son pouvoir – et si elle lui imagine, au terme d’une manifestation monstre comme celle qu’elle prépare à distance et qui aura lieu ce dimanche, 23 août, un destin à la Ceausescu. Mais, à cette ultime question, elle me fait une réponse drôle et, je dois dire, désarmante.

«On va jouer à un jeu, vous voulez ?

Je suis le peuple biélorusse. Et vous êtes Loukachenko.

– Allons-y.

– Souhaitez-vous, cher Alexandre, que votre pays soit prospère et heureux ?

– Oui.

– Comprenez-vous que nous, le peuple, soyons fatigué de vous ?

– Admettons.

– Regardez, maintenant, par cette fenêtre.

Vous voyez quoi ?»

J’ai envie de lui dire que je vois quelques-uns de ces blocs d’architecture soviétique qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont défiguré, ici, l’une des plus belles villes d’Europe. Mais elle insiste, mutine et faussement grondeuse.

«N’oubliez pas la règle du jeu. Vous êtes Loukachenko. Or, si vous êtes Loukachenko, vous voyez un peuple à qui vous n’avez cessé de dire pendant vingt-six ans “Vous êtes des gens de rien” mais qui, là, soudain, se tient debout et n’a plus peur…»

Le jeu continuera un moment sur ce ton.

Elle répétera, une fois encore, qu’elle n’est qu’une modeste «femme au foyer» qui n’entend rien à la politique mais qu’elle sait reconnaître, en revanche, un peuple rassemblé qui ne veut plus plier l’échine et qui est mûr pour le changement.

Elle sait reconnaître un peuple rassemblé et mûr pour le changement.

Svetlana Tikhanovskaïa, quand vient l’heure de se séparer, me fait l’effet de la fameuse cuisinière dont Lénine disait qu’il suffisait de l’arracher à ses fourneaux pour lui faire diriger un État.

Elle est l’héritière de Matriona, cette autre femme de peu, célébrée par Soljenitsyne et dont l’œil, disait-il, voit tellement plus juste que celui des professionnels de la politique.

Si elle n’était une intellectuelle, elle pourrait, avec son enthousiasme un peu triste, hérité d’un peuple de réprouvés, ressembler aussi à ces glaneuses, et autres moissonneuses, dont un grand peintre européen a dit qu’elles sont taillées dans le bois dont on fait les Jeanne d’Arc.

Soutenons-la, oui.

Tendons, autour d’elle, l’une de ces chaînes de solidarité qui sauvèrent, jadis, tant de dissidents du soviétisme.

Alors, peut-être, ne parlera-t-elle plus seulement de «changement» mais de «démocratie» – un mot dont je ne suis pas sûr qu’elle l’ait prononcé pendant notre entretien.

Et alors le peuple biélorusse se dépouillera-t-il, avec elle, grâce à elle, d’un passé de soumission qui le tue et qui, vu de Vilnius, la ville-courage, en première ligne face à Poutine, est un autre poison qui ne demande qu’à se répandre.

Ici aussi se joue le sort de l’Europe.