Le verre de Venise

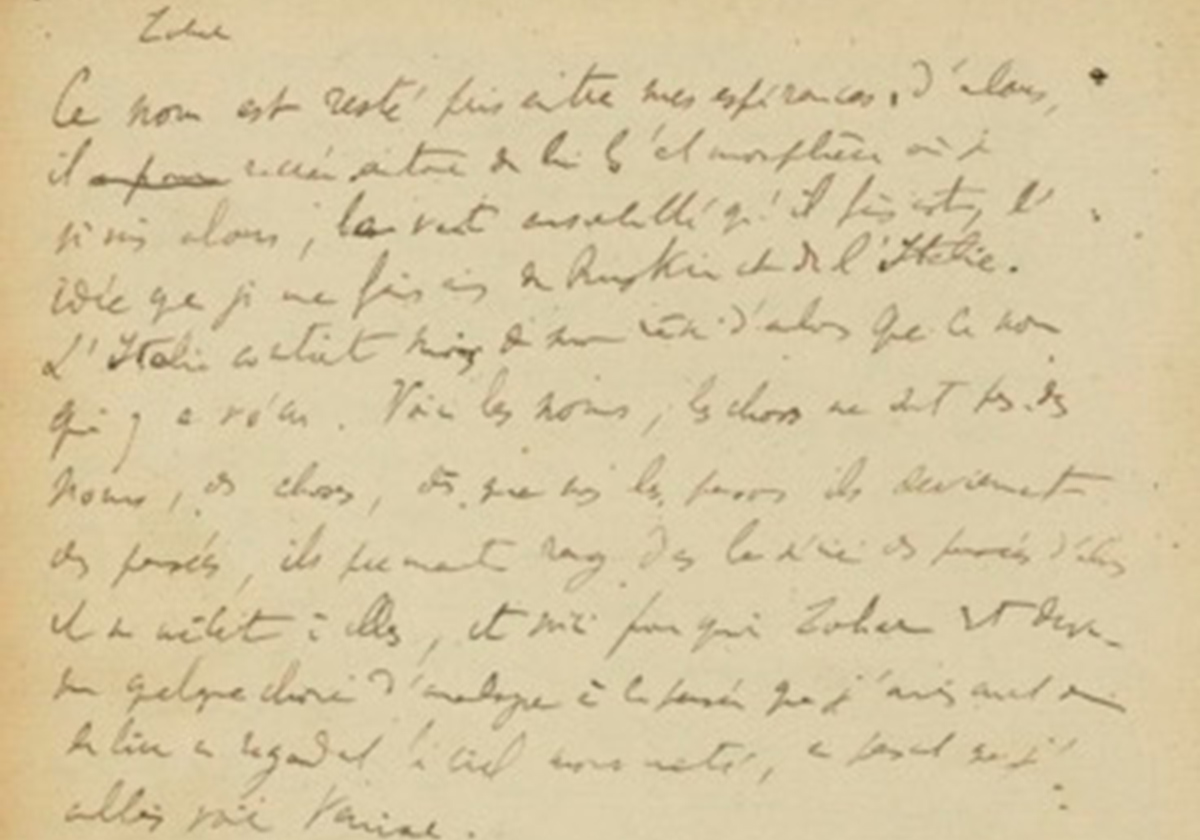

«Zohar», écrivait Proust. «Ce nom est resté pris entre mes espérances d’alors, il recrée autour de lui l’atmosphère où je vivais alors, le vent ensoleillé qu’il faisait, l’idée que je me faisais de Ruskin et de l’Italie. L’Italie contient moins de mon rêve d’alors que le nom qui y a vécu. Voici les noms, les choses ne sont pas des noms, [les noms], dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées, ils prennent rang dans la série des pensées d’alors en se mêlant à elles, et voici pourquoi Zohar est devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise[1].»

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Ça veut dire que lorsqu’il projetait de partir pour Venise, en janvier ou février 1900, Proust commençait à lire le Zohar, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature juive, écrit à la fin du XIIIe siècle par Moïse de Léon.

Les sentiments qu’éprouvait Proust alors, et jusqu’au climat dans lequel il les éprouvait, sous le «ciel tourmenté» de Paris en hiver, ces sentiments, le Zohar (qu’il lisait au même moment) les a absorbés, fixés, retenus en soi, avec le pouvoir de les lui restituer, si bien que neuf plus tard, en décembre 1908 ou janvier 1909 – alors que Proust se lançait dans un roman qu’il appelait encore Contre Sainte-Beuve et qui deviendrait A la recherche du temps perdu –, ces sentiments, il les retrouvait, issus du passé, mais conservés et toujours à sa disposition dans le Zohar qu’il relisait.

Une expérience déterminante pour Proust, celle qui commande l’illumination du temps retrouvé à la fin de son roman.

Son narrateur ressent la même sorte d’éblouissement quand il découvre par hasard, lors d’une soirée, dans la bibliothèque du prince de Guermantes, un exemplaire de François Le Champi de George Sand, le livre que sa mère lui a lu lorsqu’il était enfant afin de l’apaiser après une crise de larmes. En se replongeant dans François Le Champi, aussitôt tout ce qu’il éprouvait durant ce moment crucial dans son enfance, tout ce qu’il éprouvait ressurgit, émané d’une mémoire où le passé prend le même caractère, la même tonalité, la même puissance que le présent.

Le narrateur refait en somme la même expérience qu’au début du roman, quand la saveur d’un petit morceau de madeleine trempé dans du thé lui ouvrait soudain l’accès à la mémoire qui retient sa véritable vie, la mémoire propre à la littérature, sauf que là, dans la bibliothèque du prince de Guermantes, il conçoit enfin l’idée de son œuvre à venir.

Le passage sur le Zohar (dans ce qu’on appelle aujourd’hui le cahier 5 du manuscrit de la Recherche) constitue un document d’une importance considérable dans l’œuvre de Proust, pour toutes sortes de raisons, à commencer par celle que je viens d’énoncer. Et pourtant, avant que je m’y décide, sa retranscription en caractères d’imprimerie n’a jamais été publiée. Ou, si elle l’a été, elle est restée ultra-confidentielle.

La page où Proust consigna ce passage (probablement en été 1909) est aujourd’hui accessible en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France, mais son écriture est si difficile à «dénoyauter» que seul un tout petit nombre de lecteurs y ont réellement accès. Cela prend du temps de déchiffrer Proust.

Le passage comporte une petite erreur à la ligne 7 du document manuscrit. Proust écrit : «Voici les noms, les choses ne sont pas des noms, des choses, dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées…» Mais, manifestement, il a voulu dire : «les noms, dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées…»

Pierre Clarac, quand il se reporta aux sept premiers cahiers du manuscrit de Proust pour composer l’édition de Contre Sainte-Beuve dans la Pléiade en 1971, n’a pas retenu ce passage. Pourquoi ? Qui sait ?

L’édition d’A la recherche du temps perdu dans la même collection en 1987 livrait une grande partie des esquisses de Proust, dont celles du cahier 5. L’éditeur s’est abstenu lui aussi de publier ce passage. Pourquoi ? Qui sait, là encore ?

Julia Kristeva a signalé à plusieurs reprises que « Proust voyait la lumière du Zohar se projeter sur le campanile de Saint-Marc ». Elle a souligné qu’il portait beaucoup d’attention «au judaïsme dans ses connotations ésotériques»[2]. Mais, si elle mentionne le document du cahier 5, elle ne l’accompagne pas pour autant d’une citation littérale[3]. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Peut-être parce qu’on n’examinait pas facilement le manuscrit de Proust avant sa récente publication en ligne ?

Juliette Hassine et Robert Kahn se sont également beaucoup intéressés à cet aspect-là de la Recherche, mais eux non plus n’ont pas pu s’appuyer sur l’édition du passage conservé dans le cahier 5.

La langue interdite

En hiver 1900, au moment où il songeait à partir pour Venise, Proust venait d’abandonner Jean Santeuil, le roman qu’il avait entrepris cinq ans auparavant. Il s’affrontait à une période on ne peut plus déprimante, la période même à laquelle s’affronte son narrateur quand il se décide à renoncer à la littérature.

Néanmoins Mme Proust, que l’état de son fils inquiétait de plus en plus, le persuadait d’entreprendre la traduction française de la Bible d’Amiens de John Ruskin, et ensuite peut-être celle de Stones of Venice du même auteur. Le projet de voyage à Venise, prévu au printemps, s’imposait à la fois pour sortir Proust de sa dépression et l’initier à son travail de traducteur, un travail qu’il ne pouvait envisager qu’avec la collaboration de sa mère, ce qui l’enchantait.

On parlait couramment l’anglais chez les Weil, la famille de Mme Proust. On y parlait aussi couramment l’allemand. Ça agaçait le docteur Proust qui, lui, ne parlait aucune langue étrangère, excepté le latin. Il avait tout de même permis à sa femme d’enseigner l’allemand à ses enfants. En revanche, il n’était pas question que les enfants apprennent l’anglais, une langue détestable au regard de leur père. Depuis des années, il multipliait ses interventions dans les congrès d’hygiène internationaux afin d’alerter l’opinion du danger que représentait la marine marchande britannique. Elle risquait, selon lui, de provoquer une catastrophe sanitaire mondiale.

Les Anglais par leur trafic maritime répandaient le choléra dans le monde, assurait Adrien Proust. Il faisait la publicité d’une thèse sans fondement scientifique, conçue à dessein de satisfaire les objectifs des partisans du «Bloc continental» au Quai d’Orsay.

Georges Weil, le frère de Mme Proust, un magistrat spécialisé dans les affaires maritimes, avait publié un ouvrage remarquable sur la Grande-Bretagne. Un angliciste. Et un anglophile. Il prenait une position diamétralement opposée à celle de son beau-frère. On n’en discutait pas pour autant. On évitait les conflits en famille.

Le docteur Proust s’absentait souvent de Paris, et longtemps parfois, pour mener des missions en province ou à l’étranger. Mais, même en son absence, les Weil évitaient de parler l’anglais devant les enfants. Une chose extraordinaire dans une famille bilingue. Une chose on ne peut plus intrigante pour l’enfant Proust.

Sa mère lui apprit tout de même un peu d’anglais afin de répondre à sa curiosité – quelques rudiments, juste pour l’amuser, sans s’y attarder. Elle ne tenait pas à défier son mari sur ce point.

Les condisciples de Proust au lycée Condorcet, ses amis les proches alors, Jacques Bizet, Daniel Halévy, Robert Dreyfus, Henri de Rothschild, parlaient déjà couramment l’anglais à douze ans. Eux aussi appartenaient à des familles bilingues. On éclatait de rire quand Proust prononçait l’anglais. On se moquait de lui. Comment se faisait-il qu’il ne sache pas parler l’anglais à son âge ?

Il lui fallait avouer que son père ne le voulait pas. Rien n’était plus humiliant. Toutefois, dans la bibliothèque de sa mère, se trouvait un dictionnaire franco-anglais, sûrement aussi une grammaire franco-anglaise. La langue interdite, il l’apprenait tout seul. Il la déchiffrait. Il parvint à la lire. Mais, s’il la lisait, il ne la parlait pas pour autant, pas même avec Jacques Bizet, son grand amour, pas tant par crainte des moqueries que pour ne pas provoquer la colère de son père.

Depuis déjà longtemps Adrien Proust s’était lié à deux diplomates, Gabriel Hanotaux et Armand Nisard, à peu près du même âge que lui, et formés comme lui par le comte de Talleyrand, l’ancien ambassadeur de France à Berlin, puis à Saint-Pétersbourg sous le Second Empire, l’un des principaux modèles du marquis de Norpois, avec Nisard et Hanotaux précisément.

Nisard, le beau-frère de Talleyrand, occupait une place importante au Quai d’Orsay, et Hanotaux plus encore, ministre des Affaires étrangères entre 1896 et 1898, avant d’être limogé à la suite de l’affaire de Fachoda.

La France, selon Hanotaux, ne pouvaient pas laisser la Grande-Bretagne étendre indéfiniment son empire colonial pour les raisons les plus sordides, quitte à provoquer sciemment une catastrophe sanitaire mondiale. La France aussi se devait de conquérir un empire colonial, mais pour les raisons les plus nobles, au nom de sa «mission civilisatrice». Puisqu’ils s’affrontaient désormais aux Britanniques sur le terrain colonial, les Français avaient intérêt à conclure une alliance avec les Russes, mais aussi avec les Allemands, une réconciliation s’imposait, afin de constituer un front uni contre la Grande-Bretagne. C’est que l’on appelait la théorie du bloc continental.

Une théorie qui s’accordait avec la théorie aryenne que le docteur Proust exposait de son Traité d’hygiène publique et privée. Marcel n’avait que six ans en 1877, quand son père publia sa thèse raciale. Il ne se rendait pas compte de ce qu’elle impliquait. Mais, à vingt-huit ans, en hiver 1900, il le comprenait mieux que personne. Son père fréquentait les diplomates les plus antijuifs qui soient, liés aux intérêts de l’alliance aryenne contre Israël assimilé alors à l’empire britannique, maritime et cosmopolite, c’est-à-dire «sémitisé».

André Ferré, un grand expert proustien, l’éditeur de la première version de la Recherche dans la Pléiade en 1954, affirmait qu’Adrien et Jeanne Proust formaient une famille tout à fait unie, nullement affectée par la montée de l’antisémitisme.

«Il n’existait pas de conflit religieux – encore moins racial, cela va sans dire – au foyer du professeur Adrien Proust», soulignait Ferré[4]. Il n’ignorait évidemment pas qu’il avait affaire à un théoricien du racisme. Mais précisément, au sortir de la seconde guerre mondiale, il s’agissait d’oublier que le docteur Proust prédisait que «c’est à la race blanche, et au rameau aryen qu’appartient la suprématie définitive[5].»

Comment ne pas censurer une telle prédiction ? Ferré se sentait l’obligation de livrer une image édifiante de la famille Proust – l’illustration exemplaire d’une famille mixte française – tout en sachant parfaitement qu’il n’y avait rien de vrai dans cette image.

«Les propos de politique étrangère de M. de Norpois», signalait tout de même Ferré, «ont été tenus devant Marcel à la table du professeur Adrien Proust par les diplomates avec qui ses missions sanitaires l’avaient lié, en particulier Hanotaux et Nisard[6].»

Ferré n’ignorait évidemment pas, non plus, que le maréchal Pétain avait préfacé un livre d’hommage à Hanotaux en 1942, en vue de célébrer son quatre-vingt-dixième anniversaire, un ouvrage auquel avait participé tout le gratin du Quai d’Orsay replié à Vichy.

Voilà pourquoi les enfants ne pouvaient pas apprendre l’anglais chez les Proust. Néanmoins, en 1900, après le limogeage d’Hanotaux, le gouvernement français commençait à envisager de s’allier avec les Anglais contre les Allemands. La théorie du bloc continental s’effondrait.

Sans doute Mme Proust profitait-elle de l’occasion. Elle ne redoutait plus de défier son mari quand elle proposait à leur fils d’effectuer la traduction de Stones of Venice ou de The Bible of Amiens.

Parler l’anglais ! Proust n’en revenait pas. Parler l’anglais, ça signifiait en somme parler le juif, parler la langue juive, parler la langue interdite. Ce que sa mère lui avait refusé durant si longtemps, elle le lui offrait volontiers à présent.

Ainsi, selon ses propres termes, l’envie de lire le Zohar s’associait à l’envie de découvrir Venise, la cité la plus cosmopolite d’Europe, la porte de l’Occident sur l’Orient, la capitale maritime du monde à l’âge médiéval, la préfiguration d’Amsterdam, de Londres ou de New York.

James-Edouard de Rothschild (le père d’Henri) avait fondé la Société des études juives en 1879. La plupart de ses membres fréquentaient le salon de Geneviève Straus, comme Proust le faisait lui-même. Il y entendait parler de littérature juive. Mais vraisemblablement il ne s’y intéressa de près qu’à partir de 1900, quand il commença à traduire Ruskin.

«La Bible est quelque chose de réel, d’actuel», remarquait-il. «Nous avons à trouver en elle autre chose que la saveur de son archaïsme et le divertissement de notre curiosité[7].» Il ne se convertissait pas pour autant à une religion. La littérature juive ne se réduit pas à une croyance. Elle témoigne d’une culture, sans nécessairement s’associer à un culte, cela va de soi.

Le docteur Proust mourut d’une attaque cérébrale peu avant la parution de La Bible d’Amiens traduit de l’anglais par son fils. «À la mémoire de mon père, frappé en travaillant le 24 novembre 1903, mort le 26 novembre, cette traduction est tendrement dédiée.»

Une dédicace terrible, sous les apparences les plus contradictoires, qui sonne comme l’annonce d’une revanche : la judéité cessait d’être un objet d’opprobre chez les Proust, pour constituer le lien le plus précieux entre le fils et la mère, d’autant que ce lien avait été maudit par le père.

Dans Jean Santeuil, le verre de Venise brisé par Jean durant d’une crise de nerfs symbolisait déjà ce lien si particulier, précisément parce qu’il rappelait un rite auquel Proust assista sûrement à la synagogue lors d’un mariage. Ce verre brisé, « ce sera comme au temple le symbole de l’indestructible union », explique Mme Santeuil à son fils[8].

Mais il s’agit d’une transposition. En réalité, dans la vie, c’était le Zohar qui assumait cette fonction symbolique entre le fils et la mère.

Adolphe Franck, le premier Juif élu à l’Institut, professeur au Collège de France, un grand ami des Weil, avait publié en français un ouvrage monumental sur la Cabale, où il citait abondamment le Zohar. Mme Proust n’en lisait pas pour autant des pages à son fils pour le consoler quand il était enfant.

L’enfance, proprement dite, Proust ne s’en soucie guère. Ce qui l’intrigue, c’est l’intériorité qui resurgit d’un souvenir dont la trace semblait à jamais perdue. Or la judéité, c’est justement cela, pour Proust : quelque chose d’absolument révolu jusqu’à ce que sa présence, au moment où l’on s’y attend le moins, ressuscite en soi. C’est ce que symbolisait le Zohar.

[1] Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso. Voir reproduction ci-jointe. Le document est édité en ligne sur le site de BNF : editions.bnf.fr.

[2] Julia Kristeva, entretien avec Sergio Benvenuto, «Le temps et l’expérience littéraire : Proust. Une conversatuion», dans European Journal of psychoanalysis, 2008, Jason Aronson ed., réédité en ligne : journal-psychoanalysis.eu.

[3] Julia Kristeva, Le Temps sensible : Proust et l’expérience littéraire, Gallimard, p. 186.

[4] André Ferré, Les Années de collège de Marcel Proust, Gallimard, p. 48.

[5] Adrien Proust, Traité d’hygiène publique et privée, Masson, p. 18.

[6] André Ferré, Les Années de collège de Marcel Proust, Gallimard, p. 48.

[7] Marcel Proust. Mélanges, dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, pp. 89-90.

[8] Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 423.