Au collège Calvin de Genève où j’ai étudié, j’ai compris que les fanatismes les plus à craindre sont ceux qui peuvent être confondus avec la tolérance. Durant ces quatre ans pendant lesquels j’ai vécu à la lueur des brasiers qui brûlèrent vif le médecin Michel Servet en 1553, j’ai éprouvé de la haine pour Calvin, le bourreau, aussi irrationnelle que la passion ressentie pour sa victime, Servet. Soixante-dix ans plus tard, mais encore dans le sillage de cette dichotomie d’adolescence dans mon esprit, j’ai connu la chercheuse de l’Institut, Sophie Kelly Quentin. Elle avait à peine trente-cinq ans ; elle était maigre, pâle, indifférente, tremblante et disciplinée. Elle ne se livrait à personne ; elle pensait que l’Histoire avait suivi un processus essentiellement futile et que le monde était un reflet négligeable et perdu de la cellule qu’elle examinait au microscope.

Georges Maréchal était un triste fanfaron qui avait débarqué à l’Institut en 1960 sans autre vertu que la fatuité de son arrivisme. Cependant personne ne l’avait jamais accusé d’être orgueilleux ou misanthrope, et encore moins d’être fou, lorsque, fidèle à sa volonté maniaque de réussite, on le vit en vingt ans passer de garçon de courses à directeur. Que ce parvenu profondément engagé dans les labyrinthes de l’administration pût recevoir le prix Nobel paraissait d’avance impossible. Toute sa vie avait été une tricherie. Il n’avait été ni un traître ni un parasite, mais un fonctionnaire qui, sans avoir jamais collé son œil au verre d’un microscope, était devenu un faux expert en biologie. Quand on sut qu’un virus détruisait les cellules nécessaires à l’immunité de l’organisme humain, les instituts du monde entier tentèrent, pendant mille et une nuits secrètes, de localiser cet agent caché plus mortifère que le couteau ou le combat avec le tigre.

Georges Maréchal confia à Sophie Kelly la mission de trouver ce virus. Il pressentit en elle une indifférence qui semblait régie par le hasard et qui faisait de sa recherche un jeu insipide et laborieux dans lequel la réussite ne serait qu’une étincelle jaillie d’un feu follet.

La recherche scientifique se faisait dans un nombre indéfini et peut-être infini d’instituts éparpillés dans le monde. Tous communiquaient entre eux par d’étroits systèmes d’information en accord avec une machine entourée par une véranda et dans laquelle se trouvait la mémoire. Chaque institut disposait en outre d’un four qui incinérait tous les déchets et communiquait avec l’extérieur par une haute cheminée, que certains imaginaient aussi solitaire dans le paysage que si elle était désignée par le destin.

Il y a plusieurs siècles le groupe de savants et d’ «alchimistes» (nom sous lequel on connaissait alors les chercheurs) qui formaient la «secte de l’Ardeur» affirma que toutes les formes de vie et de maladie se trouvaient fatalement dans les innombrables éprouvettes qui envahissaient les laboratoires des monastères. Les savants de la secte savaient que leur travail était éternel et peut-être atroce ; bientôt ils constatèrent que lorsqu’ils trouvaient l’éprouvette capable de combattre définitivement une maladie, celle-ci était supplantée par une autre pire. Ils purent ainsi prévoir le destin de la peste, du typhus, du choléra, de la tuberculose, du cancer… Ils croyaient que la «Roue de Fortune» disposait d’un labyrinthe de labyrinthes qui embrassait non seulement le présent et le passé, mais bientôt aussi l’avenir. Ces croyances furent oubliées. Cependant Georges Maréchal donna l’ordre de brûler dans l’incinérateur de l’Institut tout ce qui restait des écrits de la secte, les estimant pessimistes et corrosifs.

Georges Maréchal administrait son Institut sans rechercher la vérité ni même la vraisemblance ; il voulait seulement réussir. Il jugeait que le succès social était une branche de la science-fiction et que les chercheurs enfermés dans leurs laboratoires comme Sophie Kelly – avec qui il n’avait presque aucun contact – œuvraient inlassablement sans savoir que la science est l’écriture qu’ont créée les dieux mineurs pour s’entendre avec les diables.

Avant l’arrivée de Sophie Kelly à l’Institut, quelques chercheurs inspirés par le surréalisme et Troski mais qui, paradoxalement, se considéraient comme les successeurs de l’ancienne «secte de l’Ardeur», affirmèrent que l’homme avait été créé par le hasard et que tout corps vivant, depuis la cellule du cœur jusqu’au bacille de Koch, était constitué des mêmes éléments : carbone, nitrogène, oxygène et hydrogène, en des combinaisons infinies. De même ils assurèrent que depuis le plus microscopique virus jusqu’à la cellule humaine, tout corps disposait d’un savoir propre. Ce savoir disait qu’il était enfermé dans un labyrinthe en forme d’escalier en colimaçon. Escalier constitué par une infinité de marches dont la matière n’était formée que par quatre bases nucléiques (a-t-c-g : adénine, thymine, cytosine et guanine) perversement répétées… La façon particulière dont chaque être vivant combinait ces quatre bases, ils la nommèrent code génétique. Ils professèrent qu’il n’y avait pas deux codes génétiques identiques et arbitrairement ils nommèrent le gigantesque ensemble de tous les codes génétiques le Répertoire.

L’idée surprenante de Sophie Kelly pour trouver le virus responsable de l’épidémie fut d’abandonner la recherche pure et l’observation au microscope afin de consulter le Répertoire. À Georges Maréchal qui s’opposait à cette méthode, Sophie Kelly écrivit qu’il n’existait pas de problème scientifique dont on ne puisse trouver l’éloquente solution dans l’infini Répertoire, sachant que le hasard est plus éclairant que la science.

Ce fut au cours d’une nuit illuminée par l’éclat de feux d’artifice que Sophie Kelly découvrit le virus dans les pages «VAL» du Répertoire. Quand Georges Maréchal se fut assuré qu’elle n’avait communiqué à personne sa découverte, il l’étrangla puis jeta son corps et ses notes (après les avoir recopiées) dans l’incinérateur de l’Institut.

Un an plus tard, un télégramme lui apprit qu’on lui décernait le prix Nobel pour sa découverte du virus. Il eut l’impression qu’on lui annonçait qu’il était quelqu’un d’autre. Et que peut-être Sophie Kelly était lui-même, en quelque sorte. Mais à cet immense espoir succéda une trop violente dépression qui provoqua un arrêt du cœur.

La fin de ce récit ne peut être rapportée qu’en parabole, car elle se déroule au paradis. On peut affirmer que Georges Maréchal s’entretint avec Dieu, mais Celui-ci s’intéresse si peu à la science qu’il le prit pour Sophie Kelly. De même, quatre siècles auparavant, pour l’insondable divinité, Calvin[1] et Servet (l’inquisiteur et sa victime) ne formèrent-ils qu’un seul être ?

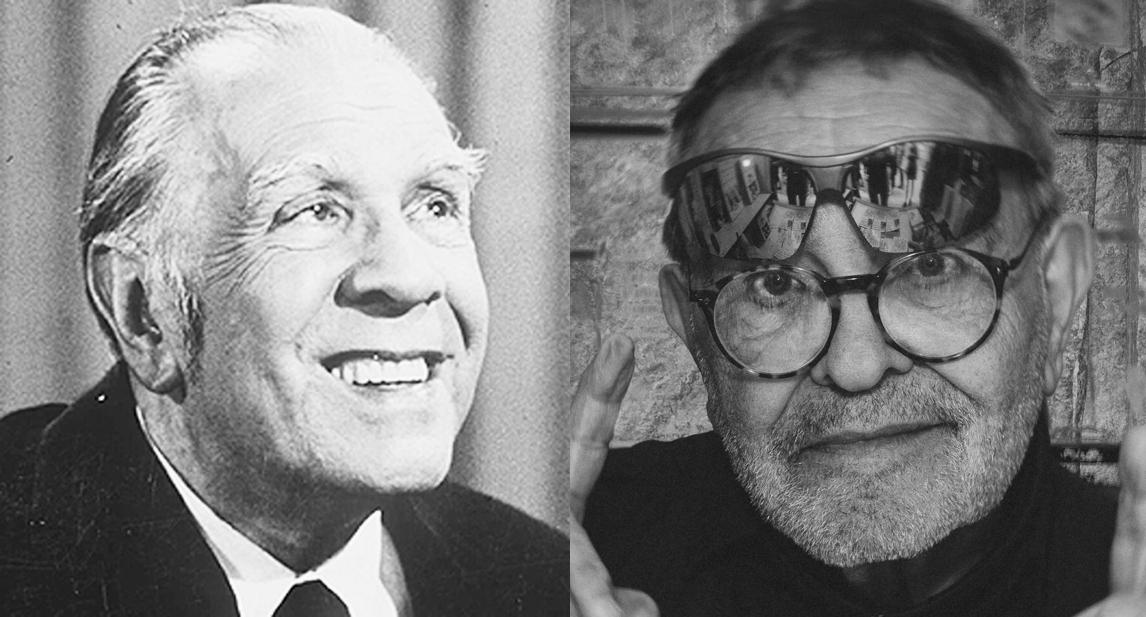

[1] Il y a trente-deux ans que Jorge Luis Borges s’est occulté (en 1986) ; ses restes reposent au cimetière Plain Palais à Genève, près de ceux de Calvin. L’endroit a été choisi à cause d’un arbre.