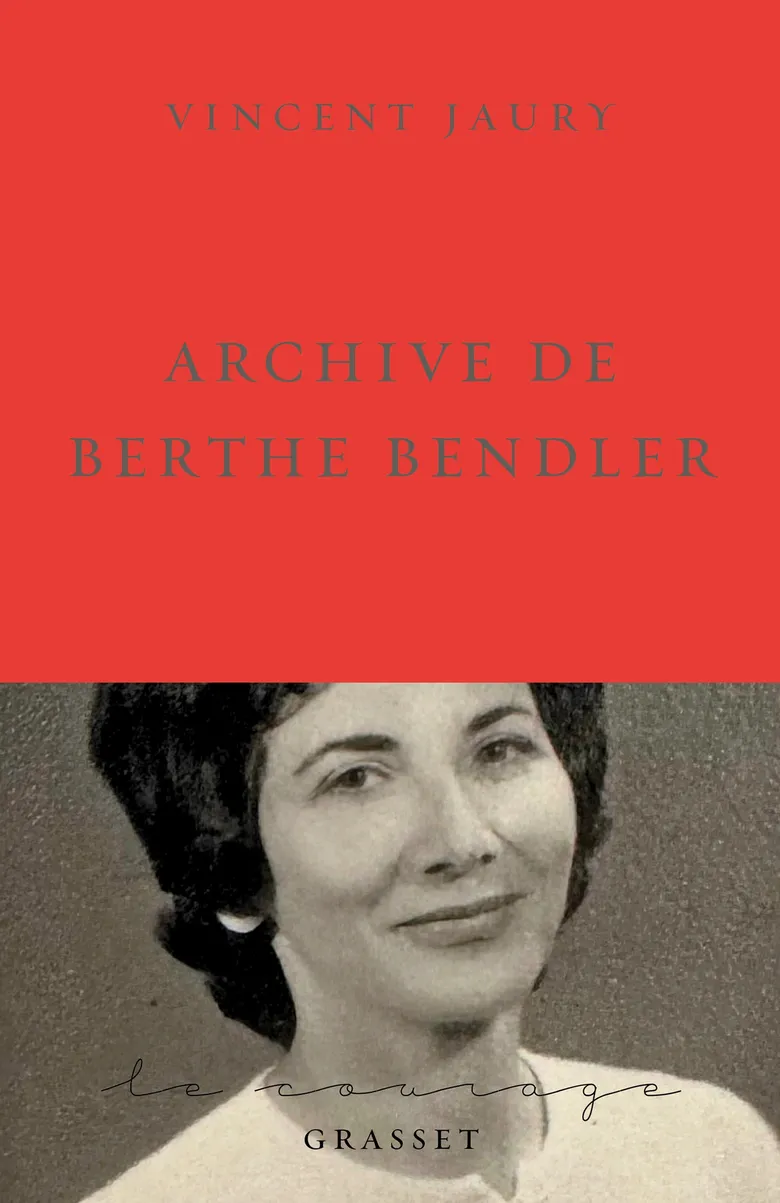

Archive de Berthe Bendler, le second livre de Vincent Jaury, est un portrait émouvant, lucide et sans concession de sa grand-mère paternelle, mais aussi une réflexion intime sur la notion d’ascendance. Cette enquête transgénérationnelle, fondée sur des archives personnelles, met l’accent sur l’incidence de la judéité chez cette descendante d’immigrés juifs polonais. Assimilée à la République française, Berthe Bendler a approuvé pleinement la laïcité sans rejeter pour autant ses origines juives. Vincent Jaury s’interroge sur l’enseignement qu’il a reçu de sa grand-mère, dont la forte personnalité l’a marqué au point d’avoir, à certains égards, modelé la sienne. À moins qu’il ne se soit affirmé contre elle. L’évolution de leur rapport affectueux, quoique de plus en plus conflictuel au fil du temps, donne matière à une analyse implacable, mais non moins bouleversante, de l’influence du milieu familial sur le caractère d’un individu.

Propos recueillis par Lucien d’Azay.

Comment est née l’idée de consacrer un livre à votre grand-mère et pourquoi ?

Je n’ai pas eu l’idée d’écrire sur ma grand-mère, je ne fonctionne pas de cette manière-là. C’est plutôt, peu à peu, un désir qui est né en moi, d’écrire sur elle. Vaguement, puis de plus en plus clairement. Pour l’instant, j’écris sur ce qui me semble avoir eu une importance primordiale dans ma vie. Il y a peu de choses de primordiales dans la vie d’un homme. J’ai écrit un premier roman, La petite bande, autour de personnes – devenues personnages – qui ont beaucoup compté pour moi. Des amis – devenus personnages – avec lesquels je me suis construit émotionnellement, intellectuellement. Là, dans ce second roman s’est imposée à moi l’idée que ma grand-mère, décédée il y a quelques années, avait été capitale dans ma vie. Ce n’était pas du tout évident avant que cette idée émerge, presque à mon insu, et ça l’est devenu de plus en plus en écrivant cette autobiographie romanesque (appelons ce livre hybride comme ça, mi récit, mi roman). À la fin du livre, j’écris qu’on ne connaît, au cours de son existence, que quelques personnes. Deux ou trois tout au plus. Connaître intimement j’entends. En profondeur. Ma grand-mère était de ces deux ou trois personnes. Il m’est alors apparu sans conteste qu’il y avait un récit, des émotions, des idées, des histoires, à entreprendre, non seulement pour en tirer un portrait le plus juste possible, mais aussi à travers elle, pour en savoir plus sur moi-même ; sur son legs. C’est un livre sur elle et sur moi, pas simplement sur elle. Je raconte son histoire, bien sûr, mais à travers elle, je pose tout au long du livre la question suivante : comment fonctionne la transmission ? Sous quelle forme se diffuse-t-elle ? Et il s’avère que j’ai découvert en l’écrivant que cette transmission se produit de manière assez étrange. Sans discours, sans volonté de transmettre, mais bien plutôt d’une façon indirecte, comme dans un rêve, par l’imaginaire, par un mot prononcé, une phrase, qui tout à coup change le cours de votre pensée, de votre existence. Il y eut une invisible sédimentation à l’œuvre, que je révèle dans ce roman. Au fond, tout travaillait en silence, entre elle et moi. Elle, quand même assez consciente de l’ascendance qu’elle avait sur moi, et ce sur quoi elle ne transigeait pas dans ce qu’elle transmettait ; moi réceptacle, plus ou moins réceptif selon mon âge. Et son legs m’a été essentiel, et m’a dirigé. Sans même que je m’en aperçoive, elle me fixait un cap, à une époque où mes parents, héritiers de Mai-1968, pensaient que chacun, et même un enfant, devait trouver sa propre voie. Ce qui n’est pas une mauvaise chose d’ailleurs, pour s’épanouir. Mais il y avait une main ferme chez elle qui me plaisait.

Qu’avez-vous écrit en premier et comment la structure de votre récit s’est-elle développée ?

J’ai rencontré des difficultés de construction, dues à des matériaux qui ne sont pas de la même nature dans la première partie et les deux parties qui suivent. Ne l’ayant bien sûr pas connue dans sa jeunesse, j’ai dû passer par des archives (archives nationales, archives régionales), à ma grande stupéfaction, très nombreuses. Alors une question s’est posée à moi : comment lier avec cohérence, cette première partie aux deux autres ? Comment réactiver dans le même sens, ce geste qui consiste à partir d’archives pour construire ce portrait, pour lui donner du sens et de la chair ? J’ai donc décidé de prolonger dans la deuxième et troisième parties – grosso modo l’époque où je l’ai connue, depuis mon enfance jusqu’à l’âge adulte – ce geste en partant systématiquement, ou presque, d’archives qui n’en étaient pas au sens strict du terme : des photos de famille, des lettres, des souvenirs personnels, des émotions que j’ai ressenties avec elle et que j’ai réussi à faire renaître au gré de remémorations ; des scènes qui me sont revenues, des images… Tout cela, je l’appelle « archive ». D’où le titre du roman : Archive de Berthe Bendler, le livre lui-même devient une archive. D’où le singulier.

Aviez-vous des modèles littéraires en tête pendant la rédaction du livre ?

Pas de modèles à proprement parler. Pas dans la structure en tout cas, que j’ai dû construire avec mes propres fondations. Mais j’ai mes habituels compagnonnages littéraires : Proust pour ce rythme de phrase qui me convient parfaitement, une longueur de phrase qui laisse le temps de sentir et de penser les choses ; Drieu pour l’approche sensible des êtres. J’aime beaucoup d’autres écrivains, comme Sebald ou Modiano, mais il ne me semble pas les avoir convoqués pour ce dîner-là ! De temps en temps, je me souviens aussi des hussards, quand je souhaite casser le rythme dominant du livre, un point d’exclamation ici, une formule courte et définitive là.

J’ai eu aussi des contre-modèles. Je ne souhaitais pas comme Emmanuel Carrère, par ailleurs très bon écrivain, me concentrer sur un personnage principal, puis me déconcentrer pour contextualiser, historiser. Il n’y a pas dans mon roman d’allers et retours entre la petite histoire et la grande histoire. Il était très important pour moi – c’était mon défi littéraire après m’être attaqué dans mon premier roman à quatre personnages – d’écrire au plus près d’un personnage principal, ma grand-mère. Ne jamais la perdre de vue, sinon pour quelques respirations (le risque littéraire d’étouffement, du fait d’un seul personnage suivi, est réel) à travers quelques portraits de personnages secondaires, rapidement esquissés, qui avaient un lien avec ma grand-mère et bien souvent avec moi.

Quelles ont été les découvertes déterminantes que vous avez faites en consultant les archives de Berthe Bendler ?

Les fichiers de police. Grâce à eux, j’ai découvert une mine d’informations sur la vie, très difficile, de ma grand-mère, de son frère et de ses parents, dans les années trente, où, à cause d’une faillite, ils ont frôlé la misère. Grâce à eux, j’ai découvert aussi que le père de ma grand-mère, Eisik, avait été mêlé à des histoires d’escroquerie… Puis je suis tombé sur les fichiers d’aryanisation, très complets, qui montrent en détail comment Vichy récupérait les entreprises juives, de force, et en l’occurrence ici, celle de ma famille, un atelier de maroquinerie (des sacs de voyage), à Paris, dans le XIe arrondissement. J’ai réussi par ailleurs à reconstituer l’ensemble du trajet effectué pendant la guerre par ma grand-mère et sa famille, traquées de Paris vers Béziers, puis à Nice et de nouveau à Béziers ; et l’arrestation de son frère, Victor, déporté puis tué en Lituanie ou en Estonie. J’ai même retrouvé des informations précises sur un des deux miliciens qui a dénoncé son frère auprès de la Gestapo. Ajoutons que ma tante Élisabeth, sa fille, m’a transmis elle aussi pas mal d’informations sur sa mère ; mon père un peu aussi, mais il est plus discret sur ce sujet.

Ce legs dont vous parlez au début de l’entretien, quel est-il au juste ?

Le legs juif, clairement. Elle a été la courroie de transmission de ma judéité. Attention, il ne s’agit pas de judaïsme : il n’y avait rien de religieux dans ma famille. Aucun rite n’était pratiqué, et je ne suis pas sûr qu’elle ait lu une ligne de la Bible. En revanche, elle était juive jusqu’au bout des ongles ! Elle parlait des juifs, matin, midi et soir. Israël était au cœur de sa vie. Être juive, pour elle, c’était être en tension entre la Shoah (la mort) et Israël (la vie). C’était son axe. C’est devenu le mien aussi. Entre autres. Un legs juif que je raconte à travers une scène de fête à Champéry, où nous passions nos vacances ensemble, qui comporte l’idée qu’être juif, pour elle, c’était être assimilée le plus possible au pays, à la France, se sentir très française, vouloir en être, à tout prix, mais en même temps ne pas l’être tout à fait entièrement. Une appartenance et une désappartenance à la fois. En fait, une étrangeté demeurait ; ce qui ne veut pas dire que ma grand-mère était communautaire ; ce n’était pas le cas. Oui, plutôt une forme d’étrangeté au collectif, au groupe. C’est mon cas aussi. In and out. Ajoutons que cette grande méfiante, cette grande pessimiste, a dessillé mon regard naïf de jeune idéaliste que je fus. Quand, à la fin des années 1990, début 2000, elle m’assure que l’antisémitisme revient, qu’elle décide de retirer son nom « juif » Bendler de son interphone parce qu’elle entend, dans le bus 95 qu’elle prend chaque jour, des propos qui l’inquiètent, je ne la crois pas. Quand elle me dit que l’antisémitisme nouveau vient des banlieues, je la crois raciste. Je n’en crois pas mes oreilles, et ne veux rien entendre. Mais elle avait vécu le pire pendant la guerre, et avait développé un sixième sens sur ce sujet de l’antisémitisme. Elle a vu venir ce que nous vivons aujourd’hui. Sa vigilance est devenue mienne. Voilà le legs.

Votre roman semble moins mélancolique que le précédent, n’est-ce pas ?

Oui, et pour cause. Ma grand-mère n’est pas un personnage qui incite à écrire de ce côté-là. Je raconte sa vie : c’était une combattante, une guerrière, longtemps tournée vers l’avenir. Elle n’était pas de ces personnes capables de se laisser aller à de douces rêveries vers le passé. Et puis, en la racontant, je me suis rendu compte qu’elle était un personnage comique ; oui, je l’ai tirée vers le comique, le grotesque même (mais d’un certain point de vue, ne le sommes-nous pas tous ?). Elle s’inventait sa vie, en partie, l’augmentait, l’idéalisait, si bien que j’en ai facilement fait un personnage de comédie. La scène avec la princesse de Bourbon-Parme, à Champéry, est l’exemple même du comique du livre et de ma grand-mère. J’ai évidemment beaucoup de tendresse pour elle quand j’écris ça, même si je me moque parfois d’elle. Et puis il y a eu beaucoup de moments de joie, que je retranscris dans le roman ; beaucoup.

Mais il y a de la tragédie dans le roman. Toute la fin du roman est tragique : son passé, la Shoah, la guerre, la mort de son frère, lui sont revenus en pleine figure. La nuit surtout. Les cauchemars. Nous n’avions plus le droit de parler de cette époque à la fin de sa vie, « ça la rendait malade » répétait-elle, furieuse et triste. Et le tragique de son rapport aux autres. À nous, sa famille. Elle souffrait, et nous aussi, ses petits-enfants, et ses enfants. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs.

Ajoutons quand même pour répondre à votre question, qu’il y a un peu de mélancolie dans le roman. De l’avoir perdue. Je l’aimais. Mais la tonalité du roman, c’est elle qui la produit, qui l’impose.

Si votre grand-mère lisait votre livre, comment réagirait-elle selon vous ?

Mal ! Très mal ! Elle était en désaccord avec tout le monde. Même avec elle-même ! Elle m’aurait dit que le portrait que j’ai fait d’elle n’a rien à voir avec la réalité, ce en quoi elle n’aurait peut-être pas eu tort. Sait-on jamais qui est quelqu’un, aussi proche soit-il… Philip Roth écrit même qu’on se trompe toujours sur les gens.

Et puis il s’agit de la vérité romanesque d’une personne. Elle est le fruit, au fil de la plume, de mon imagination, de mes interprétations, de mes rêveries, de mes névroses et que sais-je encore… Mon père ou ma tante auraient sans doute écrit un tout autre livre sur elle. De personne, par ce livre, elle est devenue personnage. C’est elle, et ce n’est pas elle. Et ce n’est plus elle. Elle ne se serait sans doute pas reconnue, et aurait crié au scandale ! Croyez-moi, elle ne faisait pas dans la demi-mesure.