Gerhard Richter est un des membres, avec Georg Baselitz, Sigmar Polke et Anselm Kiefer, du quatuor de tête des stars allemandes de la Peinture. Internationalement reconnu et porté aux nues par la critique à chaque exposition individuelle, Richter occupe en ce moment les cimaises de la Fondation Vuitton, à Paris, pour une vaste rétrospective de son œuvre.

Mais allez rendre compte d’un artiste qui se présente en ces termes définitifs : « Je n’obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance, je n’ai ni programme, ni style, ni prétention. » Pas d’intériorité, pas d’ego, pas de passions, rien ? En est-on bien sûr ? Libre à vous de penser ce qu’il vous plaira de son œuvre, Richter n’est pas concerné. De même, à rebours des admirateurs de sa Bougie hyperréaliste, qu’on dirait inspirée d’un Georges de La Tour, il déclare : « C’est la chose la plus bête et la plus anti-artistique que l’on puisse faire. » Si l’on y ajoute ses injonctions à arrêter de penser en peinture, Richter s’est continûment refusé au rôle de grand éducateur sur la scène picturale européenne, rôle auquel se prêtent bon gré mal gré ses trois alter egos.

Richter est né à Dresde en 1932, à la veille de l’avènement d’Hitler comme chancelier du Reich. Dresde fut totalement urbicidée par les Alliés en février 1945, alors que la guerre était gagnée. Larguées depuis les airs, des milliers de bombes incendiaires mettent la capitale des princes de Saxe à feu et à sang : les morts se comptent par dizaines de milliers. Richter est un survivant. Cauchemar ? Traumatisme ? Refoulement ? Hanté par le thème de la guerre et de la mort, il peint en 1963 une toile intitulée Bombardiers, qui représente une escadrille d’avions américains lâchant en plein ciel des chapelets de bombes. Mais la mémoire de Dresde ne revient jamais comme telle dans son œuvre. Le profane ne peut qu’en constater l’absence, au point qu’elle fait presque figure de non-dit. Lui seul en sait peut-être le cheminement caché.

Au sortir de la guerre, l’Allemagne de l’Est occupée par les Russes va devenir communiste. Le jeune Richter reçoit une formation picturale obéissant aux canons académiques du réalisme socialiste. Fin des années 50, il découvre à la deuxième Documenta de Cassel les avancées révolutionnaires de Pollock et Fontana, il passe à l’Ouest en 1961, juste avant l’érection du mur de Berlin, se frotte à Warhol et au Pop Art américain.

Parfaitement éclectique, Richter va mener de front abstraction et figuration. A côté de ses autoportraits, du portrait quasi-vermeerien de sa fille et de celui de son épouse amoureusement floutée, comme vue à travers un voile en train d’allaiter leur enfant ; à côté des nus et des membres de la Bande à Baader suicidés en prison ; à côté de ses paysages de Corse ou du Groenland à la Füssli, tenant du plus pur classicisme ; et de même qu’il peindra une galerie en noir et blanc de quarante-huit représentants majeurs de l’intelligentsia européenne au vingtième siècle ; Richter invente les photos-peintures, un procédé qui le rendra célèbre.

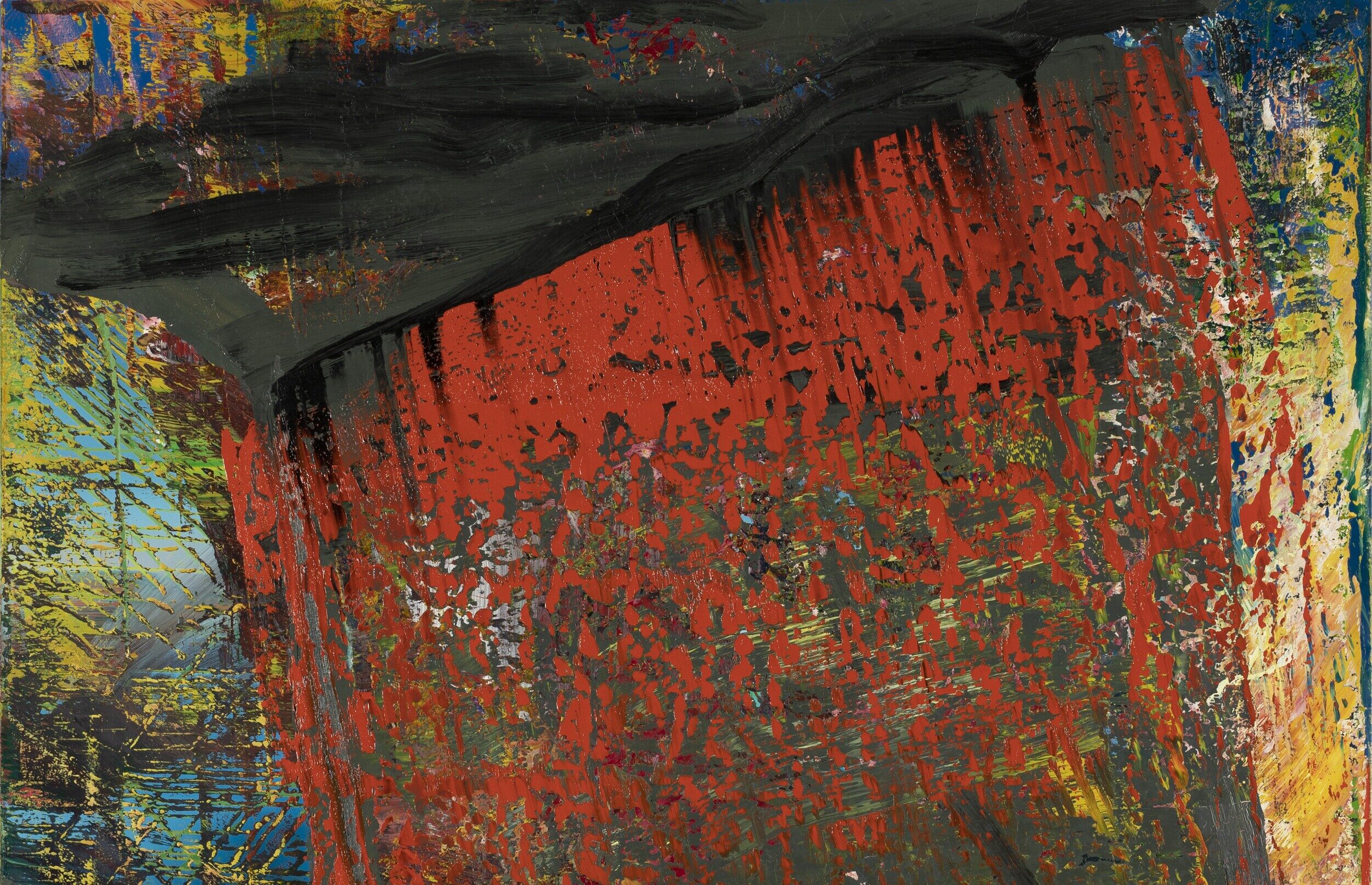

Le principe en est simple, encore fallait-il y penser. Fuyant toute intériorité, toute spiritualité, toute subjectivité, tout rêve, Richter s’empare d’une photo quelconque, la projette sur la toile, en dessine les contours…et s’emploie à la recouvrir de couches de peinture successives. Comme dans La Disparition de Perec, l’effacement programmé du monde réel – dont la représentation est devenue l’apanage, aux temps modernes, de la photographie – fait que l’art désormais est relégué pour son salut à l’irreprésentable. L’abstraction, là, est reine, et Richter y est à son meilleur, inventant, après Pollock et le dripping, la peinture au racloir. Il ratisse ainsi, jour après jour, sur d’immenses toiles puissantes, de longues coulées superposées de peinture aux mille saillies de couleurs matricielles à l’effet imprévisible, aléatoire, telle la musique expérimentale de John Cage, son frère jumeau en chaos et en cacophonie.

En 2017, Richter achève une série de six toiles abstraites intitulées Birkenau, le camp d’Auschwitz. Des toiles réalisées à partir des photos atroces prises au péril de leur vie, en août 1944, par les Sonderkommando chargés de brûler les corps des supplicié(e)s au sortir des chambres à gaz. Richter va reproduire quatre clichés et, selon son procédé habituel, les recouvrir de peinture, les y enfouir, puis passer la surface des toiles au grattoir. Une de ces toiles, où il oblitère toute trace, toute allusion au passé, est au Reichstag. Une autre se trouve dans un pavillon à quelques kilomètres d’Auschwitz, voulu par Richter et sa femme.

On reste toutefois perplexe, si l’on songe à Guernica de Picasso, à L’homme qui marche de Giacometti. Tous deux symbolisaient l’abominable, le donnaient à voir à travers ses martyrs.

Là, une grande toile abstraite, sur le modèle de toutes ses sœurs muséifiées de par le vaste monde, fait office de témoin muet et de mémoire, dont seul le titre fait foi qu’il s’agit bien de ce dont il est question.

Gerhard Richter – Exposition à la Fondation Louis Vuitton

du 17 octobre 2025 au 02 Mar 2026