Comment vous dire ? Je ne suis pas vraiment moi-même. J’ai même tendance à penser que je ne l’ai jamais été. Et j’ai honte. Le temps a passé, tellement de temps, que j’ai rejoint l’âge où on ne rencontre plus la vie mais seulement le temps, où on cesse de voir la vie vivre, où on voit le temps qui est en train de dévorer la vie toute crue. J’ai pourtant essayé. Il m’est même arrivé de sentir en moi une étrange allégresse. De sentir la substance de ma vie en quelque sorte, d’y croire. Le goût ténu de liberté que me procurait ce sentiment grandissait à proportion des rencontres dont je devenais parfois capable. C’était comme si je me retrouvais soudain ailleurs, disponible pour autre chose que la déprimante routine dans laquelle j’étais sinon verrouillé. Vous voyez ? Je vivais comme en attendant. Et ça n’est pas simple de vivre de cette manière, croyez-moi. C’est comme vivre dans ces maisons où tous les matins on passe l’encaustique et le chiffon dans les pièces encombrées de meubles anciens, de vases hideux, de bouquets momifiés dans leur cloche de cristal, sous un cartel dont les aiguilles marquent la même heure arrêtée pour l’éternité. Vous attendez, vous attendez, chancelant, le temps passe, vous vous sentez partir comme un glaçon qui bascule à mesure qu’il fond. Pas facile, je vous dis, vraiment pas facile. Comment me suis-je installé dans cette attente ? Je ne sais pas. Toujours est-il que lorsque je me suis rendu compte que j’avais cessé d’être jeune, qu’il fallait cesser d’attendre quelque chose, j’ai cru que je ne pourrais plus rien faire, que plus rien ne m’intéresserait jamais assez. Alors j’ai essayé de faire le malin, me convaincre que c’était peut-être après tout une sorte de paix, mais pensez-vous, j’ai vite déchanté. Ma vie serait ce qu’elle était devenue depuis des lustres, solitaire, silencieuse, triste. Jusqu’à ce matin de novembre. Je marchais avec mon chien dans un parc. Un visage dans la lumière rase retînt mon attention, un visage parmi d’autres, croyais-je, mais le monde soudain, comme pris de stupeur, cessa de bruire. Je ne sus dire ce qui, dans ce regard venu de si loin, avait vacillé vers moi ; une antique douceur peut-être, ou l’obstination de ceux qui survivent aux siècles. Pourtant quelque chose, une fibre secrète, s’arracha en moi. Et je me sentis fait de poussière et de gloire, de pauvreté et d’élan. Je m’approchai, dis quelques mots stupides, quelque chose comme « vous ne venez pas là très souvent… », et ce fut comme si le réel se fendait, et dans la brèche se glissait une destinée que je ne savais pas m’attendre. J’en restai hébété et continuai mon chemin. Mais à partir de cette rencontre, qui fut plus un dévoilement qu’un début, tout ce que je vivais portait la marque brûlante de cette apparition.

Je crus d’abord que ce serait une trace légère, une buée sur la vitre du quotidien. Mais non, cela s’incrusta comme une encre ancienne, indélébile et têtue. Les heures, ensuite, se mirent à tourner autour de cette présence absente, manière qu’a le destin de faire signe avant de frapper. Je crus d’abord pouvoir reprendre le fil ordinaire des jours, mais ce fil, désormais, tirait vers le souvenir du visage de cette femme comme s’il avait trouvé sa gravité propre. Chaque geste anodin – ouvrir une porte, saisir un livre, lever les yeux vers le ciel gris – portait l’empreinte d’un mouvement plus ancien, une sorte de souvenir dont je n’étais pas l’auteur ; je marchais dans les rues comme on circule dans une chambre où quelqu’un vient de passer : l’air encore vibrant, les choses légèrement déplacées avec, en moi, le tremblement discret d’un nom que je ne connaissais pas encore mais que tout mon être répétait. Et je compris que cette rencontre n’avait pas seulement troué le présent ; elle avait réveillé une foule de voix tues, une lignée d’ombres et d’attentes dont je n’avais jamais soupçonné la patience. Elle avançait dans ma mémoire avant même d’y avoir vécu. Tout gravitait autour de ce centre nouveau hissé au cœur de mes jours – et j’avais l’impression profonde que ce n’était pas seulement ma vie qui changeait, mais la manière même dont elle consentait enfin à se raconter. Je décidai donc de retourner tous les jours dans ce parc ; il me fallait la retrouver. Car j’avais l’impression qu’un fil d’or, mince comme une veine d’ange, me reliait à elle. Qu’elle fût là ou non importait peu : je la portais en moi comme une source sous la peau. Il est étrange qu’un être surgisse ainsi dans votre vie comme un signe que vous n’aviez pas demandé, un signe qui pourtant vous persuade que vous pourriez être différent, qu’un avenir moins étroit existe peut-être. Le monde entier semble soudain collaborer à ce frémissement qui naît en vous, un frémissement que vous reconnaissez à peine, tant vous l’aviez cru depuis longtemps hors de votre portée. Vous allez, le cœur précipité, surpris d’entendre en vous ce tumulte adolescent, cette impatience heureuse qui fait que vous observez le moindre détail dans l’espoir d’y lire un signe de votre propre destin.

La sensation que ma vie venait de s’infléchir, d’un degré infime peut-être, mais décisif, me suivait comme une ombre fidèle. Était-ce de l’espoir ? Non – quelque chose de plus fragile encore, un pressentiment, la première lueur d’un possible. Ce pressentiment s’accentua chaque fois que je la revis. Chaque fois que je m’éloignais d’elle, c’était avec cette sensation ambigüe que l’on a sortant d’un rêve trop vif : encore ébloui, un peu hébété, persuadé pourtant que rien de ce que l’on verra ensuite n’aura l’éclat de ce qui vient de s’évanouir. Car il y avait dans son sourire – ce sourire qu’elle m’offrait chaque fois presque malgré elle, me semblait-il – quelque chose d’ardent sous la pudeur, comme une braise recouverte de cendres qui n’attend qu’un souffle pour rougir. Ce n’était plus un simple pressentiment, ce n’était même pas un simple espoir : c’était une faim, une soif neuve, une impatience mêlée d’un vertige presque douloureux. Je marchais sans hâte en la quittant, et chaque détail du monde extérieur semblait revêtir une importance nouvelle : une lueur glissant sur les pavés, une odeur de pluie qui montait du sol, le froissement d’un manteau dans mon dos. Tout cela, sans que je sache pourquoi, me rappelait son regard, non par ressemblance, mais parce que j’y trouvais la même douceur, la même réserve lumineuse. Il y avait en elle une clarté tranquille qui vous attirait malgré soi, comme une lumière derrière un rideau que l’on n’oserait soulever. Je pensais à la manière dont elle inclinait la tête lorsqu’elle écoutait, ce geste modeste qui semblait offrir un espace où vos mots pouvaient se déposer sans crainte. Et je compris, en repassant ces instants, que c’était cela qui m’avait atteint : cette attention sincère, dépourvue d’éclat, mais si rare qu’elle en devenait presque bouleversante. Une sorte d’accord muet s’était formé entre nous, non pas la promesse d’un amour, encore trop lointain pour être nommé, mais la possibilité d’une intimité, aussi fine qu’un fil qu’on redoute de rompre. En rentrant chez moi après chaque rencontre, je demeurais un long moment immobile, la main sur la poignée, comme si franchir la porte risquait d’effacer ce qui venait de naître. Je n’avais ni exaltation ni certitude, seulement cette lente montée d’émotion, diffuse mais tenace, qui élargissait en moi un espace oublié. Et, dans ce silence, je sentais que quelque chose d’essentiel avait bougé, non pas une passion éclatante, mais une passion en devenir, douce, retenue, qui avançait pas à pas, avec la gravité d’un secret qui cherche encore ses mots. Puis la passion se développa, devînt dévorante. Vivre l’un sans l’autre nous était devenu inconcevable, mais les circonstances nous imposaient une patience dont elle ne fut pas capable. Et elle me quitta.

*

Il y a un moment, dans la rupture, où le monde devient muet. Non qu’il cesse de parler – il continue, obstiné, avec ses pas, ses voix, ses portes qui claquent – mais il parle à côté de vous. Vous êtes soudain décollé du réel, comme si la phrase de l’autre, celle qui met fin, vous avait arraché de votre place ordinaire. On flotte. On tombe. On ne sait plus très bien. La douleur, au début, n’est pas un cri. C’est une absence. Une chambre défaite au matin. Un lit encore tiède mais déjà déserté. On avance dans cette pièce comme dans un paysage où quelque chose a disparu, quelque chose d’invisible, mais dont le manque pèse plus lourd que tout ce qui est resté là. On croit n’avoir perdu qu’une personne. On découvre que c’est aussi une part de soi qui s’est retirée avec elle. Une peau intérieure. Une ombre. Une façon de respirer. Le cœur ne se brise pas : il cesse simplement de comprendre ce qu’il doit faire. Il tâtonne, maladroit, comme un animal soudain séparé de sa meute. Il y a les gestes de la vie – boire, marcher, ouvrir une porte – qui se poursuivent sans vous. On les exécute mécaniquement, mais ils sonnent creux. Le monde vous rend vos gestes, mais ils n’ont plus de destinataire. Le simple fait de tourner la tête devient une douleur. On croyait partager un horizon : il s’est effacé. Il ne reste qu’un mur. La nuit, tout revient. Pas seulement les souvenirs, mais les phrases qu’on n’a pas dites. Les gestes qui n’ont pas paru. Les appels qu’on n’a pas faits. La nuit est un théâtre où les scènes manquées se rejouent à l’infini, plus vives que la vie elle-même. On se surprend à adresser à l’absence des mots qu’elle n’entendra jamais. On les dit quand même. La douleur a besoin de parler dans le vide.

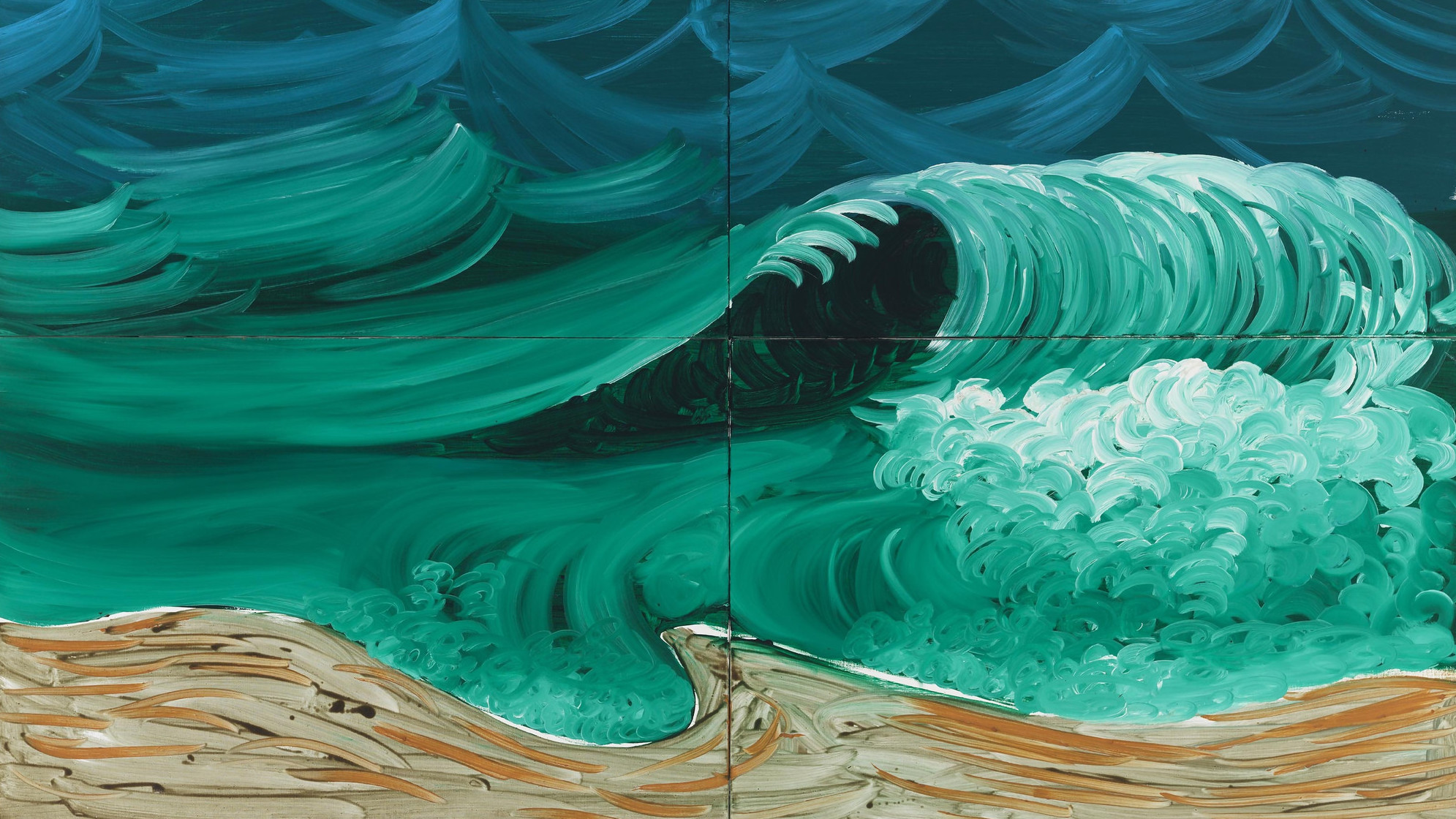

Il y a dans la rupture un effondrement que nul ne voit. Un effondrement muet, sans ruines apparentes. Le visage reste intact. Le corps continue. Mais à l’intérieur, tout s’est retiré comme la mer lorsqu’elle abandonne une grève morte. Il ne reste que des algues froides, des pierres retournées, un vent qui ne porte plus rien. La douleur n’est pas un mouvement : c’est une immobilité. Un bloc de nuit posé au milieu de la poitrine. Rien n’entre. Rien ne sort. On vit – mais de l’autre côté d’une vitre noire. Le monde, derrière, bouge encore ; on n’en reçoit plus que l’ombre. On croit d’abord qu’il s’agit de solitude. Ce n’est pas la solitude. C’est un délogement. On vous a ôté la chambre où vous dormiez depuis des mois, des années peut-être, et l’on vous jette dehors sans manteau. On se tient dans un froid ancien. Les souvenirs reviennent, mais ils ne réchauffent rien. Ils sont des lames. On les touche malgré soi. Ils coupent malgré vous. On voudrait les fuir, mais ils se glissent partout, dans la chair du silence, dans les battements trop forts, dans l’absence d’air. Chaque détail de l’autre – un rire, une mèche de cheveux, la pliure d’un coin de bouche – descend avec la lenteur d’une pierre qu’on laisse couler. On entend presque le bruit du fond qu’elle frappe. La nuit, le noir s’épaissit. Il gagne le lit, il s’assoit à votre place. Il vous tient. On croit dormir : on tombe. On tombe dans une région où les heures n’ont plus de forme, où les rêves sont des gouffres. On y cherche une trace, un souffle, quelque chose qui prouverait que ce qui a été ne s’est pas entièrement dissous. On n’y trouve que du silence, un silence saturé, compact, qui répond à tout par le même refus. Le matin n’est pas un secours, c’est une clarté crue qui révèle l’étendue du manque. On ouvre les yeux comme on ouvre une porte sur un terrain ravagé.

*

La rupture n’est pas un événement.

C’est une disparition.

Un jour, l’autre s’efface.

On reste.

On reste face à ce vide, qui ne répond pas, qui ne proteste pas, qui ne revient pas.

Il n’y a pas de mots pour cela.

Seulement un effacement lent.

Une lumière qui s’éteint sans bruit.

Une lampe qu’on souffle dans le noir.

Le cœur continue.

Mais il bat à côté.

Très légèrement décalé du monde.

Comme un instrument mal accordé.

La douleur est une chambre close.

On y entre seul.

On n’en sort pas vraiment.

On y apprend le poids exact du manque.

Il est lourd. Il est froid. Il a la forme de l’autre.

On cherche son visage dans l’air.

Il n’y est plus.

On cherche sa voix dans la mémoire.

Elle tremble.

Elle se dénoue.

Elle s’efface.

Tout ce que l’amour avait éclairé se couvre d’ombre.

Les objets perdent leur usage.

Les gestes leur direction.

On marche dans une maison dévastée où rien n’a bougé – sauf ce qui comptait.

La nuit : un abîme lent.

Le silence s’y étire comme une bête vieille et affamée.

On croit qu’on va se tenir.

On tombe sans bruit.

Le matin : une crudité.

Une évidence.

L’absence a survécu à la nuit.

Elle est là.

Assise au bord du lit.

Elle vous regarde.

Elle ne dit rien.

Alors commence la longue tâche :

Respirer dans un air vide.

Avancer sur un sol qui tremble.

Survivre à ce qui ne reviendra pas.

Le monde continue.

Vous, non.