Ce vénérable monsieur à la voix éraillée et à la silhouette taillée comme un cep de vigne, ce vieux jeune homme à l’élégance surannée, enveloppé dans des costumes trop grands, ce témoin capital des bouleversements du siècle passé, déchiffreur hors pair des passions refoulées qui hantent le monde bourgeois, était un être rare doublé d’un Juste.

Le 21 février sur France 5, en soirée, passez une heure en compagnie de François Mauriac raconté par lui-même, dans le beau film d’archives de Virginie Linhart, sur une idée de Valérie Solvit. Écouter, voir, redécouvrir ce personnage hors du temps et du commun est un plaisir de l’esprit et du cœur qui nous réconcilie avec nos semblables et nous fait croire nostalgiquement aux pouvoirs de feu la littérature.

Né à Bordeaux en 1885 dans un milieu bourgeois rigoriste, entre un père agnostique, tôt disparu, et une mère bigote corsetée dans sa foi, voici en images le jeune Mauriac avant sa traversée du vingtième siècle. Une enfance pleine d’interdits : le jeune garçon porte une chemise de nuit à coulisse pour l’empêcher de se caresser, (« Les petits garçons vivaient leur sexe comme les Spartiates. Cela a des inconvénients, confesse l’intéressé en ouverture du film qui lui est consacré, mais cela crée aussi des écrivains catholiques. »). Suivra la communion solennelle en aube blanche : « le plus beau jour de ma vie. J’étais dans un émerveillement. » Le pacte avec l’Église ne sera jamais rompu. Pour l’heure, le jeune adolescent épouse fidèlement les idées hautement réactionnaires de son milieu bordelais. Il est antisémite, anti-dreyfusard ; le pot de chambre de nuit s’appelle chez les Mauriac « un Zola. » A 17 ans, Mauriac découvre Le Sillon de Marc Sangnier : « Le Sillon représentait pour moi le comble de l’audace. Il m’a ouvert les yeux sur le danger du lien de l’Église de France avec toutes les forces réactionnaires. » Un nouveau Mauriac pointe, humaniste engagé qui, bientôt, ne cessera plus de penser contre son camp sans, pour autant, rompre toujours avec lui.

Ambitieux comme un provincial, Mauriac monte à Paris, entre à l’École des Chartes, ne s’y attarde guère.

« Écrivain, je l’étais déjà dans mon enfance. » Barrès est le premier à reconnaître ses dons. Il lui écrit : « Monsieur, vous êtes un grand poète. »

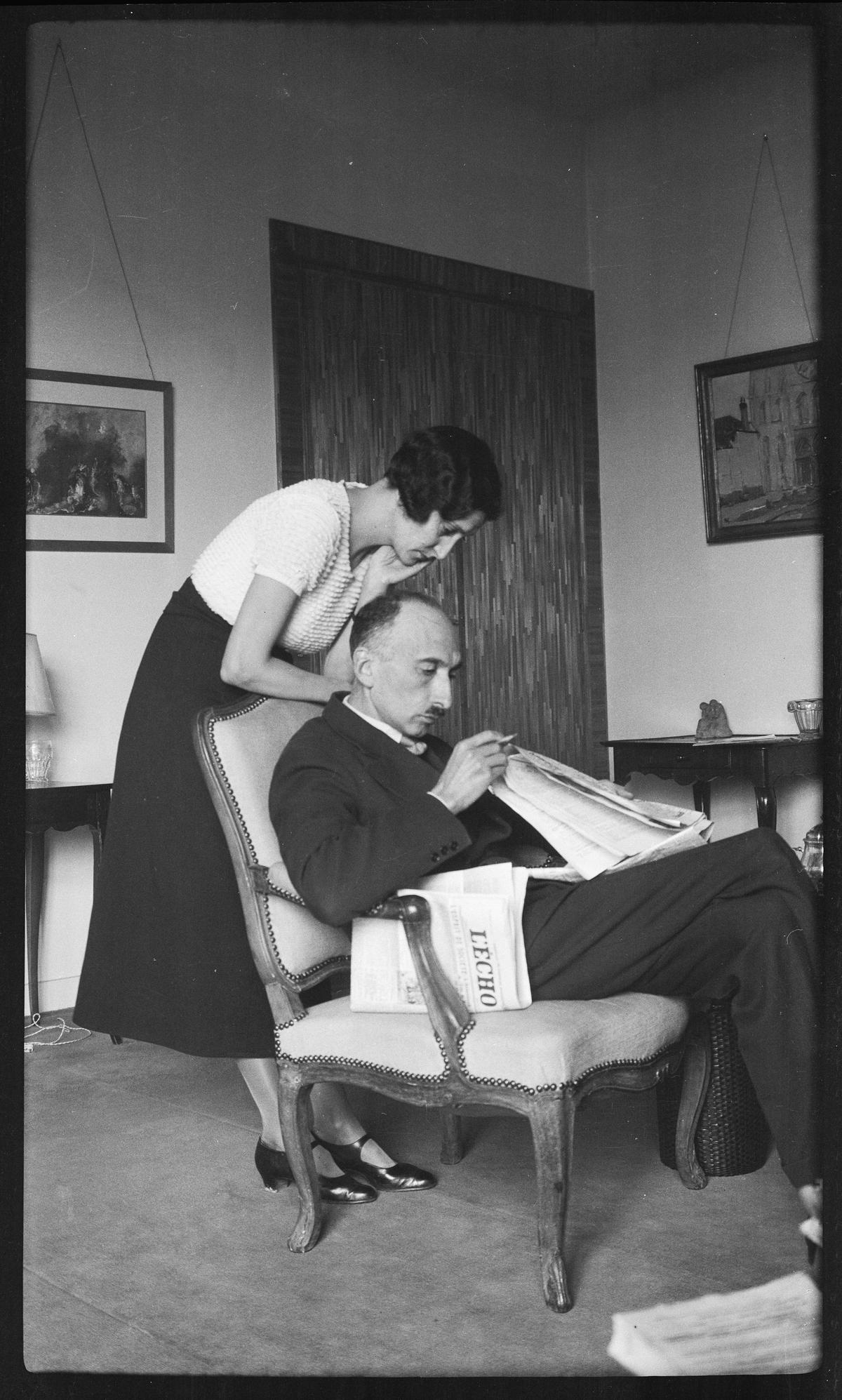

Sauf que Mauriac fréquente un peu trop au goût des siens Cocteau et Lucien Daudet, réputés « invertis », comme on disait alors. On s’emploie à le marier, alors qu’il se trouve fort laid et qu’on lui donne du « Coco bel œil » pour rire de lui. Il épouse Jeanne Laffont en 1913, « vous qui ne m’avez chargé d’autres chaînes que votre amour. » Cette union durera 57 ans, mais Mauriac, dont elle tapera ses moindres articles à la machine, restera toute sa vie écartelé entre les tentations de la chair et la morale de son milieu. « Le mariage chrétien n’est pas un mur contre les convoitises » met-il en garde ceux qui penseraient y trouver remède contre de troublantes tentations. Tentations sur lesquelles Jean Lacouture, son premier biographe, fit pieusement silence dix ans après la mort de Mauriac en 1970. Un silence qui, Dieu merci, n’est plus aujourd’hui de saison, mais qui nous aura valu hier quelques chefs-d’œuvre cryptés, si nous pensons à Proust et, ici, à Mauriac.

Passée la première guerre mondiale (envoyé sur le front de Salonique en 1917, Mauriac en reviendra très affaibli), il se jette dans la création littéraire. Ce seront, tiraillés entre le désir et le devoir, le refoulement et les pulsions secrètes, le monde et Dieu, Le Baiser au lépreux, Génitrix, Le Désert de l’amour, Thérèse Desqueyroux, Le nœud de vipères, Le Mystère Frontenac. La critique parisienne encense le grand romancier catholique. Roger Martin du Gard n’est pas dupe : « Je rigole quand on fait de vous un écrivain du catholicisme. Il n’y a pas d’œuvre où le péché ne soit plus exalté. Ce sont des livres à damner des saints. Il crève les yeux qu’ils sont faits d’une charnelle tendresse. »

A la même époque, avouera plus tard Mauriac, il voue une passion débordante pour un jeune officier, Bernard Barbey : « J’ai été comme fou pendant deux ans. »

1932, il est atteint d’un cancer de la gorge qui lui laissera « cette voix blessée qui n’est pas celle que Dieu m’avait donnée. » Il entre à l’Académie française en 1933 comme si c’était une pure formalité, une reconnaissance qui lui était due depuis l’origine. Mais avec la montée du nazisme, le monde se met à basculer et Mauriac sera au rendez-vous de sa conscience de chrétien et d’homme, au rendez-vous de l’Histoire.

1935. L’Italie fasciste envahit l’Éthiopie, l’empereur Haïlé Sélassié est représenté dans la Presse de droite française comme un singe. Mauriac s’indigne. Puis c’est le Front populaire en France, la guerre d’Espagne de l’autre côté des Pyrénées. Mauriac, contre les siens, contre l’Église, dénonce le massacre de Guernica, soutient la République espagnole.

Juin 40. A la défaite de la France, tenté un temps par la figure du maréchal Pétain, il se rallie bientôt à de Gaulle. « Tout était souillé, jusqu’à ce ciel de la Concorde où flottait ce drapeau noir gonflé d’une croix où je voyais une araignée gonflée de sang. » Il n’en demandera pas moins à son mentor la grâce de Brasillach (en vain) et d’autres collabos, ce qui lui vaudra le surnom de Saint-François des Assises

Il publie dans la clandestinité en 1943, aux Éditions de Minuit, sous le nom de Forez, Le Cahier noir, manuel d’insoumission contre le machiavélisme d’État. Son attitude résistancielle lui attirera une philippique ordurière de Rebatet, l’auteur des Décombres, qui évoquera « ses oscillations entre l’Eucharistie et le bordel pour pédérastes. »

Mauriac est couronné du Prix Nobel de littérature en 1952 à Stockholm. Il déclare « Mes personnages landais ont fait à mon insu un si long chemin dans le monde. » Il ajoutera peu après, non sans cabotinage que « la gloire est malédiction. Le Nobel en est le pinacle. »

Le film de Virginie Linhart passe rapidement sur les années gaulliennes de Mauriac, ses dix-huit années du Bloc-Notes à L’Express puis au Figaro, ainsi que, plus que jamais fidèle à lui-même, son ralliement à l’anticolonialisme, au Maroc puis en Algérie contre la torture. Il sera plastiqué par l’OAS.

Mais, fidèle à son milieu, Mauriac sera sur les Champs Élysées le 30 mai 68, en soutien au général de Gaulle.

Entré dans la légende, à laquelle cette hagiographie ajoute une touche d’intimité familiale grâce aux photos et documents conservés par Pierre Wiaz, son petit-fils, Mauriac, acteur né de lui-même, trouve ici, après un long purgatoire, une renaissance littéraire et politique en images, qui a valu à une librairie de Biarritz lors du festival du film documentaire, d’être dévalisée de ses ouvrages mauriaciens, à la grande perplexité du libraire. « Mais qu’est-ce qu’ils ont tous, avec François Mauriac ? »