Je nourris une profonde conviction : l’univers de l’écrivain ne naît pas de l’illusion de la réalité, mais de la réalité de la fiction. Le champ de la littérature – que nous pourrions aussi écrire : chant – est vaste, et ouvre à un univers sans cesse en expansion. Ainsi, un romancier peut se faire essayiste pour parler de peinture, un poète aborder le thème de la musique, un écrivain créer un personnage de fiction qui évoque sa propre enfance, bien réelle, un critique théâtral plonger dans les eaux profondes du roman, un narrateur emblaver le champ du politique. On peut tout dire en écrivant, avec pour seul devoir d’aborder son époque, de la sentir vibrer en soi, mais sans jamais capituler devant la vérité. Les mots servent à inscrire le temps dans la conscience des hommes, à témoigner, à fabriquer des paraboles. Dans l’envahissement et la recherche d’autres voyages.

« Que peut la littérature ? » Cette question ancienne, qui fit en son temps couler beaucoup d’encre, reste aujourd’hui d’actualité. Nous pourrions la compléter en nous demandant quelle est la place de l’écrivain dans ce cheminement créatif dont Italo Calvino soutient qu’il doit, pour vivre, se fixer des objectifs démesurés. Cette exigence, qui est la mienne, est intrinsèque à tout acte de création. Tous les créateurs, qu’ils soient narrateurs ou non, vivent dans ce que l’Argentin Juan José Saer appelait l’« épaisse forêt du réel ». C’est dans cette « forêt » que se déplace l’écrivain, c’est-à-dire, à nos yeux : celui qui crée une œuvre propre, qui possède un discours unique, personnel, et qui, d’une certaine façon, ne représente que lui-même.

L’écrivain Pierre Benoit assurait que l’exotisme de ses romans n’était qu’un cadre qui lui permettait d’installer une tragédie narrative mais qu’en réalité ses quarante-trois romans, écrits en quarante-trois ans, n’étaient que le recensement d’une expérience intérieure. Force est de reconnaître que l’écrivain, tout en parlant du monde qui est le nôtre, ne représente que lui-même. Voilà sans doute le principal paradoxe de la littérature : nous parler de l’homme alors que l’univers donné à lire au lecteur n’est que celui d’une individualité ; et que cet univers est d’autant plus puissant que l’individualité est comme davantage refermée sur elle-même.

Voilà une bien étrange histoire que celle de cette littérature qui pour nous parler de l’autre se doit de s’enfoncer dans l’univers intime, personnel, de celui qui la pratique. Un livre ne sert finalement qu’à cacher au lecteur ce qu’il ne doit pas savoir, ce qu’il ne doit pas voir. L’auteur se doit de se cacher et dans le même temps de faire que ce masque le dévoile. Nous parlons ici de l’écrivain rigoureux capable de nous parler de notre passé et de notre futur, de penser sa pratique et de faire en sorte que les choses les plus profondes soient dites avec une apparence de légèreté.

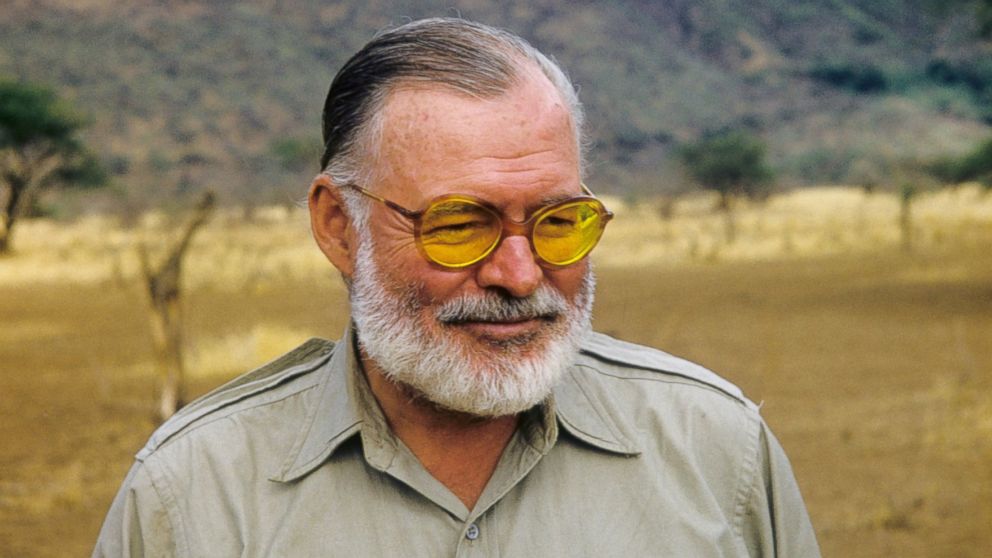

Dans Pereira prétend, Antonio Tabucchi écrit ceci : « La philosophie donne l’impression de s’occuper seulement de la vérité, mais peut-être ne dit-elle que des fantaisies, et la littérature donne l’impression de s’occuper seulement de fantaisies mais peut-être dit-elle la vérité. » C’est fondamental. Hemingway, grand lecteur de Kipling, aimait à rappeler ce mot d’ordre de l’auteur du Livre de la jungle : « Procurez-vous vos faits et déformez-les. » Il s’agit là d’une position théorique d’écriture, que nous retrouvons dans toute œuvre digne de ce nom. L’écrivain, tapi dans l’ombre, observe, note, se documente, rassemble des archives, dresse une liste, constate puis transpose. C’est-à-dire sauvegarde sa spécificité, et jamais ne se met dans le moule de son temps. Nous pourrions presque avancer la ligne directrice suivante : un créateur ne représente vraiment son époque que s’il la contredit. Un créateur, c’est un peu comme un saumon : il remonte le fleuve à contre-courant et est toujours solitaire.

Prenons un exemple : Marcel Proust et Robert de Montesquiou. Tous deux appartiennent aux mêmes catégories historiques, sociales et culturelles, fréquentent les mêmes salons, subissent les mêmes influences, viennent de la même histoire. Pourtant, le premier est l’un des plus grands écrivains français de son époque, tandis que le second n’est qu’un honnête copiste. Proust crée un univers, dénonce, renie, s’enfonce dans la description d’un microcosme auquel il concède une valeur universelle. Montesquiou, décrivant le même microcosme, ne fait rien d’autre que de représenter ce monde de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie française de la Belle Époque dont il est – tout comme Proust – issu.

Jean-Paul Sartre affirme, dans Qu’est-ce que la littérature ?, que si le monde peut se passer de littérature, « il peut se passer de l’homme encore mieux ». C’est un sophisme que, comme tous les mensonges, joue de la provocation et dit une part de la vérité humaine. À lire les textes très variés, divers, parfois opposés, utilisant des formes littéraires différentes pour nommer le monde, on sent bien que la littérature est indispensable à l’être humain, qu’elle le fait exister comme, d’une certaine façon, il fait exister le monde – en le nommant. Ernest Hemingway, qui reste à nos yeux un des plus grands écrivains de tous les temps, prétendait que le premier devoir de l’écrivain est la sincérité, qu’en « brasseur de fictions », il doit puiser ses sujets dans sa propre expérience, en un mot que, sans sombrer ni dans le naturalisme ni dans le réalisme, sans faire preuve non plus de hardiesses inutiles, « tout en étant fidèle à ce qu’il sait de la vérité », il se doit d’être original, et que la seule façon de l’être, c’est d’ « être soi-même ». C’est une vérité qu’il nous faut méditer. Hemingway fait partie de ces écrivains qui écrivent non comme ils le peuvent ou le veulent, mais comme ils le doivent : comme Poe, Hawthorne, Melville. Hemingway écoute son démon personnel, qu’on peut aussi appeler son intuition ou son sens de la vie. Quand j’écris, je sais que j’ai retenu les leçons de l’auteur du Vieil homme et la mer…

Nous ne voudrions pas terminer cette fausse confession sans rendre un hommage particulier à Julien Green. Américain en terre de France, Français en territoire américain, il est, pour reprendre le titre d’un de ses romans du Sud, un « éternel expatrié ». C’est cette position à jamais inconfortable qui donne à son œuvre une dimension unique, pleine de force et de nostalgie. À jamais séparé de sa famille et de lui-même, Julien Green concentre à nos yeux tout ce qui fait l’essence même de l’écrivain, plongé dans son écriture, incurablement. Un expatrié qui donne aux hommes une patrie, un héros sans terre qui procure aux êtres humains un havre où exister. Écoutons-le : « L’expatrié est de retour, mais de l’autre côté de l’eau on l’appelle maintenant l’expatrié de sa terre d’origine. Ainsi, il est toujours expatrié de deux patries et la vie s’écoule et il attend l’âge où il se sent l’expatrié du monde tout court. »

Sommes-nous encore capables de tirer parti d’une occasion inespérée telle que nous l’offre la mise à la casse d’un hachoir à viande russe dont le chef truculent était déterminé à redorer le blason, sous l’effet d’une remobilisation générale de Son pays sur des théâtres africains ô combien géostratégiques, à la veille de sa chute ?

La voix singulière de la France va-t-elle longtemps se laisser démonétiser par l’imposture d’une Internationale décoloniale arc-boutant l’ultramasse contre les forces désaxées d’une convergence des psychonévroses dites de défense, lesquelles luttes en phase terminale ont substitué à l’autorité judiciaire la Cour pénale sauvage inframondiale ?

À défaut de pouvoir transplanter un siècle de Lumières chez l’ogre des empires épileptiques ou chez les proies faciles qu’il se réserve le droit d’inscrire au menu du Dernier repas, demeurons animés par le devoir de faire respecter notre héritage indisputable au-delà d’une cour d’honneur que hantent les invalides des armées du Grand Siècle.

À en juger par les dernières tribulations des sinoques de la gauche islamiste en Sinoquie rampante, — la gauche est-elle devenue ou redevenue fasciste ? — je dirais que, dans bien des cas, il s’avère impossible de forcer le respect des mondes que l’on a orgueilleusement ou, ce qui serait beaucoup plus difficile à pardonner, naïvement omis de tenir en respect.

Garry veut mettre l’Adversaire échec et mat ? qu’il passe à l’offensive avant d’atteindre le stade critique de la raison autosuffisante.

Il serait Idiot de notre part de pronostiquer un inexorable renversement de régime là où s’est opérée la gélification des premiers principes de politique ; ce n’est pas une alternance possible que guette depuis sa tour d’ivoire la Russie de Berlioz, mais bien plutôt l’alternative à cette haine d’autrui, à cette hostilité à l’égard de l’étrange, à cette aversion pour une étrangeté que l’on sait inhérente aux inconnues qui fondent en déraison toute tentative d’accélération cubofuturiste, à cette xénophobie radicale qui n’a jamais cessé de réduire l’influence d’un joyau civilisationnel alors même qu’elle y muselait les élites scientifiques, intellectuelles et artistiques dont elle n’avait pas réussi à inféoder l’esprit de corps ni l’art du désaccord perfectible.

Poutine ordonne la neutralisation systématique des opposants subhistoriques, — Dieu merci face à cela, l’Union sacrée ne prendrait pas si elle impliquait l’abdication du pluralisme en résistance.

À balayer du regard le miroir convexe des relations internationales, ce n’est pas la rigidité déferlante d’un Lénine, mais la rectitude fluide d’un Moulin qui manque au camp de la démocratie ; afin d’y remédier, plutôt qu’un gouvernement démocratique en exil, essayons d’insuffler chez nos alliés dissidents la préconscience d’une assemblée nationale russe qui soit de nature à ranimer la réalité des divers courants politiques représentatifs d’une grande nation, attachée à préserver les libertés individuelles dans ses propres frontières comme dans celles de ses voisins proches ou lointains.

En vue de cela, une question se pose : existe-t-il un système politique pour lequel les diverses composantes d’une résistance divisée par nature consentiraient à mettre leurs programmes respectifs de côté de manière à pouvoir décupler leur force de frappe au prisme de l’unification ? — à cette simple question, une bonne partie de la représentation nationale de nos démocraties malades aurait le plus grand mal à trouver une réponse, ne faisant ainsi que renforcer, dans cette phase de jeu, notre intime conviction.

La pluralité de courants et de lignes en résistance — au néototalitarisme s’entend — n’est pas souhaitable ; elle est inéluctable.

Qu’on la réprime ou qu’on l’exprime, qu’on la réprouve ou qu’on l’approuve, en fin de course on la prouve.

La transcender au nom d’un intérêt supérieur, cela ne reviendrait pas à la suicider, ni nécessairement à l’astreindre à une période d’hibernation.

Le tamis singulier de l’inconscient collectif ne dort jamais que d’un œil, encore faut-il que les petits veinards qui ont reçu l’ordre d’en réprimer les aveugles ardeurs ne se soient pas laissés étourdir par les faux airs de toute-puissance dont leur mission les a lestés.

La reconquête d’une souveraineté nationale n’est pas négociable du point de vue d’un peuple qui a su faire nation, et pour cause ; ce peuple résiste à l’usure des temps, comme en attestent son histoire, sa mémoire et ses œuvres.

Quelles voies de fait sera-t-il amené à obturer pour s’assurer que son génie hétéroclite a recouvré son aptitude à endurer l’épreuve du Petit jugement dernier ?