Castro est mort. « Le nôtre, de Castro » avait précisé François Mitterrand au grand amusement de la foule, un soir de meeting où le candidat à sa réélection parlait de banlieue à son instigation. Ses copains, des ex-gauchistes passés comme lui par la Havane aux beaux jours de la révolution, avaient scandé : « Castro si, Fidel no ! »

Notre Castro, donc, nous a quitté à la fleur de son âge, pour avoir trop fumé, trop parlé et pas toujours en vain de la Cité et de l’avenir de nos villes, pour avoir trop bousculé les discours dominants, les bienséances architecturales, pour avoir pris sous le feu de son éloquence comminatoire, à l’occasion rimbaldienne, les édiles de tous bords, jusqu’aux Présidents de la République, pour avoir trop agi en urbanisateur de rêves, en briseur de barres HLM, avoir trop aimé, ce métèque de bonne race, la France, la République, son histoire, la légende des siècles, Victor Hugo, sans oublier les femmes, en un mot pour avoir trop vécu, et pourtant jamais assez fort aux yeux de ce boulimique de vie, de cette grande gueule amie du genre humain.

La mort, certes, ne lui ressemblait pas. Rien en commun avec notre amoureux de la vie, toujours en avance d’un combat, d’une utopie, d’un projet depuis sa prime jeunesse d’enfant d’immigrés juifs dans le Limousin communiste de 1940. Ce Gaulois d’adoption, grand vivant, grand vibrant, agitateur génial passé fou du roi sur le tard sous les ors élyséens, aura été tour à tour communiste, « italien », gauchiste – Mai 68 lui doit beaucoup, et réciproquement – maoïste pur jus, Mao-spontex, mitterrandiste, macroniste, mais toujours iconoclaste, fieffé laïcard et égal à lui-même, animé d’une éternelle passion : changer la vie. Un dada pas comme les autres, suranné, à l’ancienne, aux yeux des jeunes générations d’aujourd’hui, mais dont le cadavre parfois bouge encore.

Changer la vie, pour Castro devenu architecte engagé jamais orphelin de la politique, c’était d’abord et avant tout changer la ville. La ville, pour lui, c’était la banlieue, découverte avec sa mère trousseautière à Alfortville, Garges les Gonesse et tutti quanti quand il était enfant. La banlieue ? C’était, c’est ce ban du lieu, ce banni de tout lieu en nom propre, c’était, c’est cette non-ville, cette ville d’avant de la ville, fichue n’importe comment, cet antichambre-dépotoir où la Ville-Lumière, la grande Ville haussmannienne, bien réglée, bien ordonnée, s’essuie les pieds, exile ses soutiers et dresse un Périf infranchissable pour se garder de toute promiscuité. Paradoxalement, cet anar qu’était Castro penserait la ville en lointain héritier du baron Haussmann, revu et corrigé à l’usage des classes populaires. Il rêverait de villes belles, à visage urbain, avec de vraies rues faites d’immeubles en continu, au style et aux allures uniformes, tissées ensemble autour d’un centre, parsemées de lieux-hasards ludiques et poétiques. À bas Le Corbusier, cet hygiéniste encaserné, ses immeubles-paquebot totalitaires. À bas la Charte d’Athènes !

Qui prendra la relève ? À quand le Grand Paris, où s’effacerait peu à peu le fossé entre la métropole dorée et ses infortunées suivantes, ses satellites ? Castro, reviens !

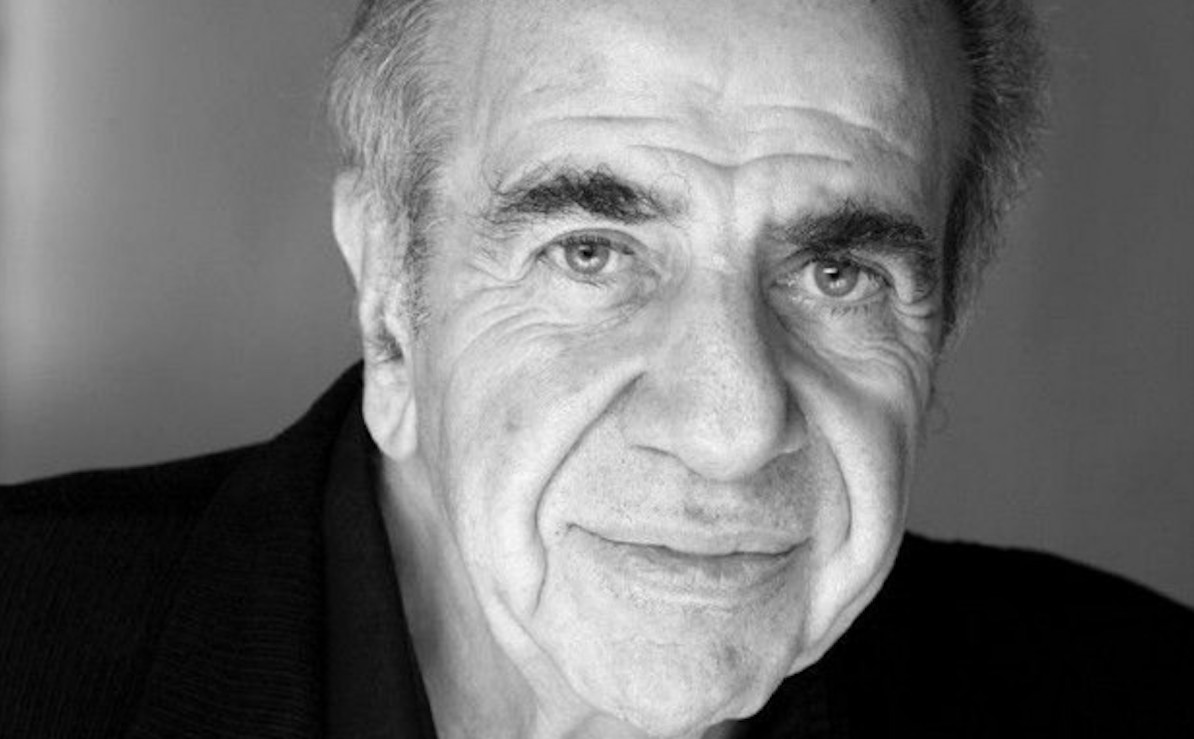

Avec sa gueule de rastaquouère, sa lippe bouffie, ses costards rayés à la Lemmy Caution, son pas balancé de paysan de Paris, Castro aura, cinquante ans durant, incarné une des grandes figures de la fraternité humaine, à l’aube du siècle numérisé qui vient.

Salut, Roland !

Je m’efforcerai tant bien que mal d’honorer notre dette colossale envers Roland Castro comme lui n’a pas démérité en endossant une part de l’héritage de Zay, de Jaurès ou d’Hugo. J’ai partagé la mixture de destins de ce que les bâtisseurs d’avenir antigaullistes de la post-après-guerre appelaient une ville nouvelle. Ma gratitude est infinie ou peu s’en faut. Qu’en est-il de l’essai transformable sur lequel on laissa prospérer les recruteurs de l’hydre islamiste militaire ou civile ? Eh bien là encore, merci Monsieur Castro, car sans vous et vos pairs, nous n’aurions jamais pu sauver, lors du séisme huntingtonien, deux trois modestes meubles auxquels nous tentons désespérément de nous raccrocher pour préserver une capacité de coexistence minimale qui, si elle ne va pas jusqu’à la concitoyenneté républicaine, semble néanmoins bien résister aux sirènes de la guerre civile.

La sélection naturelle ne s’était pas beaucoup foulée pour tordre le cou aux alchimistes de l’élitisme égalitaire. Le mythe d’une orientation scolaire qui favoriserait l’épanouissement des individus en les aidant à identifier leurs prédispositions naturelles, allait se fracasser sur deux pans de réel qu’aucun de nos glorieux libérateurs n’avait envisagé de considérer dans leur dimension insécable : d’une part, les prédispositions sociales ont la peau dure, aussi n’est-il pas rare que le mixeur se convertisse en distillateur social au moment du passage en douceur ou en force vers le secondaire et, d’autre part, le listeur des secteurs d’activités est un monstre froid ; il raisonne comme un transformeur génératif pré-entraîné ; ses solutions ne sont pas nécessairement aussi bonnes que celles qu’apporteraient aux générations actuelles et futures des êtres imparfaits que leurs échecs feraient déboucher sur des territoires infiniment plus riches qu’ils ne tendent à l’imaginer, mais c’est ainsi, la rapidité avec laquelle répond aux besoins qu’il a lui-même créés le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres, demeure, dans son absence d’esprit, un gage de performance et, contre cela, le génie trop humain, hélas, ne fait pas le poids.

La mixité républicaine se raréfie là où se banalise l’entrisme antirépublicain. Pour cette déraison, il serait stupide de fouler au pied la pluralité du moi au nom d’une hypocrite diversitarité ethnoculturelle. Il nous faut à l’inverse traiter avec la même exigence de respect envers les principes fondamentaux reconnus par les lois noachides de l’Union, ici, le locataire ou propriétaire d’une parcelle cadastrale du territoire national qui est le nôtre en qualité de peuple souverain, ou à proximité intellectuelle du village planétaire, un État-membre de ladite union qui se serait montré perméable aux tentatives de déstabilisation à peine voilées d’un grand démocrateur séparatiste, héraut de l’antidjihadisme à géométrie variable, exploiteur des effets pervers de l’émancipation globale à commencer par une inclination panique à la servitude volontaire.

En dégainant face aux représentants du peuple, ce n’est pas son mépris que la Première ministre affiche envers ce peuple que draguent les populistes de tous bords. Bien au contraire, elle honore l’engagement qu’a pris Macron de réformer une France ingouvernable, dont on ne voit pas bien comment elle cesserait d’être réfractaire aux inégalités croissantes que son corps enseignant lui a vendues comme un contre-modèle républicain.

Le président de la République n’est pas sans savoir qu’une portion conséquente de son électorat conserve son suffrage à un perdant du premier tour de la dernière présidentielle et revotera sans doute au second tour de la prochaine contre la candidate de Vladimir Poutine. Il passe en force, car le peuple s’est doté à travers lui d’une faculté de déblocage qui manquait cruellement au régime des partis.

Et puisque les réformes pour la mise en œuvre desquelles une franche majorité de ses concitoyens éclairés avaient reconduit pour un second mandat le huitième président de la Cinquième République, ont le don de déplaire à ces mêmes électeurs, il n’est pas illégitime que le chef de l’État use à cette occasion d’un pouvoir constitutionnel ayant pour but de mettre la France devant ses responsabilités.

Si elle redoute à juste titre d’achever de disparaître en fusionnant avec la Macronie, la droite de gouvernement jouera sa crédibilité en continuant de s’opposer à une réforme que portent ses propres candidats à la fonction suprême depuis plusieurs décades.

La France n’est pas la moins imposante des nations européennes, or l’Europe compte sur elle pour la mettre à l’abri d’une avalanche de crises au pied desquelles ses chefs de guerre économique ne pourront pas éternellement désamorcer la guerre civile sans soulever d’un chapeau magique le lièvre du « quoi qu’il en coûte ».