Lundi dernier, Emmanuel Macron se rendait à Nice pour parler sécurité (« Une promenade très anglée », titrait le Playbook de Politico, avec un sens de la formule qu’on leur envie). Là, le Président de la République a multiplié les annonces faramineuses qui visent à doubler la présence effective des policiers dans les rues, créer des brigades rurales, lutter plus efficacement contre les violences intrafamiliales, et même créer de nouveaux métiers (les greffiers de police) pour soulager les policiers de la paperasse afférente à la procédure pénale (car c’est en France qu’on crée des postes de fonctionnaires pour lutter contre la sur-administration). Ce dévoilement constitue une politique – pas spécialement originale quoi qu’ambitieuse budgétairement – qui mériterait discussion. Cela dit, le point le plus intrigant de la « séquence » résidait dans le véhicule destiné à porter tous ces projets : une loi de programmation du budget du ministère de l’Intérieur, qui serait présenté en conseil des ministres au mois de mars. Rien ne vous choque ? Nul besoin d’être spécialiste en droit parlementaire pour avoir la puce à l’oreille : au mois de mars, ni l’Assemblée ni le Sénat ne seront en mesure de voter cette loi. Autrement dit, le Président a présenté une loi pour son futur hypothétique deuxième quinquennat. Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron, qui professe qu’il faut dix ans pour réformer un pays, et a présenté un agenda de reconquête industrielle pour 2030, fait mine de ne pas considérer qu’il y a une élection présidentielle au mois d’avril. Sur son agenda, il est écrit « 10 et 24 avril 2022 : rien ». Tocqueville, par provocation, écrivait « De l’Ancien Régime », qu’entre la monarchie et son époque, aucun changement n’avait altéré l’inéluctable fortification de l’État central, feignant de considérer la Révolution comme un « épisode mineur ». Emmanuel Macron procède de la même façon. Depuis toujours, les commentateurs adorent écrire qu’un Président « enjambe » une élection. Sous Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Jacques Chirac, il s’agissait en général d’élections intermédiaires et défavorables – municipales, régionales, départementales – et « enjamber » signifiait alors que le Président n’en tiendrait pas compte, et qu’il se montrerait, sérieux et imperméable aux vaguelettes de l’anecdote, concentré sur sa tâche. Mais un Président candidat à sa réélection n’a jamais tenté d’enjamber cette crevasse béante qui s’appelle une élection présidentielle, tout simplement parce qu’il s’agirait d’un mouvement absurde. Or, M. Macron semble avoir adopté comme tactique cette étrange indifférence. Et non seulement lui, mais c’est comme si tous les candidats considéraient 2022 comme un « épisode mineur » – un préliminaire vaguement affolant, une péripétie sans grande envergure, un prologue rébarbatif, mais dispensable.

M. Macron, donc, tout d’abord, espère qu’avec cette non-campagne, par acclamation et grâce à la force de l’évidence, il sera réélu. D’aussi loin qu’on s’en souvienne, un président en quête de second mandat jouait jadis des partitions différentes : la défense de son bilan, la peinture apocalyptique d’une France au bord de la guerre civile si son adversaire était élu, l’avantage unique de son « expérience ». Mais cela supposait, au minimum, une campagne électorale. Emmanuel Macron s’y refuse. Dans son interview au Parisien, à la question de savoir s’il serait candidat, le Président répond « Il n’y a pas de faux suspense. J’ai envie ». Cette déclaration implicite est un chef d’œuvre. Tout le monde se doute que le Président est candidat. Lui dément mollement. D’un côté, il fait baisser la pression, de manière à rendre la chose évidente. De l’autre, il n’entre toujours pas dans la mêlée, qui le mettrait au même niveau que ses concurrents. Lui gouverne, les autres palabrent. Mais la tactique va plus loin. Il voudrait que toute l’élection présidentielle se déroule sans « faux suspense ». Emmanuel Macron souhaite se rendre incontournable. Ce caméléon de génie veut si fort endosser le rôle de Président qu’il ne viendrait pas plus à l’esprit des citoyens de changer de chef de l’État que de déménager le palais de l’Élysée. Il s’adresse aux Français comme un écrivain à ses lecteurs : le personnage reviendra. Les épisodes du présent volume peuvent paraître fatals, définitifs, irrémédiables, mais je vais survivre, et vivre de nouvelles aventures. C’est une tactique – d’un point de vue technique – géniale, puisqu’en n’étant pas candidat à une élection qui n’a pas lieu, il ne peut, par définition, pas perdre, comme James Bond ne peut jamais mourir.

De même, à gauche, personne n’entend gagner cette élection présidentielle. On était certes habitué à des candidatures de témoignage – mais pas si nombreuses, pas si expressément assumées par de grands partis de gouvernement. La bataille entre les socialistes, les écologistes, les Insoumis, et tous les autres candidats de gauche n’a pas pour enjeu de devenir Président, ni même d’atteindre le second tour, mais d’être le premier de son camp, pour, ensuite, lors des élections législatives, imposer ses candidats et obtenir le plus possible de députés, voire, ultimement, de prendre le « leadership » à gauche en vue de l’élection de 2027. Tout cela est très tortueux, mais, à demi-mots, c’est la partie entamée par les caciques de la gauche. Résultat : Yannick Jadot a l’air de viser les 12 % comme si c’était un Graal, Mélenchon s’épuise pour tutoyer les 15 %, et on gamberge à leurs côtés pour dépasser les 5 %. 2022 est perdue ; dans cinq ans, après un nouveau mandat encore plus à droite d’Emmanuel Macron, le balancier reviendra vers le socialisme ou l’écologie. On n’avait jamais encore vu tout un camp – un hémisphère entier du paysage politique – décider ainsi d’entrer en hibernation pour des temps meilleurs ; de faire pour ainsi dire une bataille interne avant de s’enfoncer dans un terrier quinquennal ; d’amasser leurs petites noix et leurs glands de chêne avant de refermer la porte de leur nid, le temps que passe l’hiver.

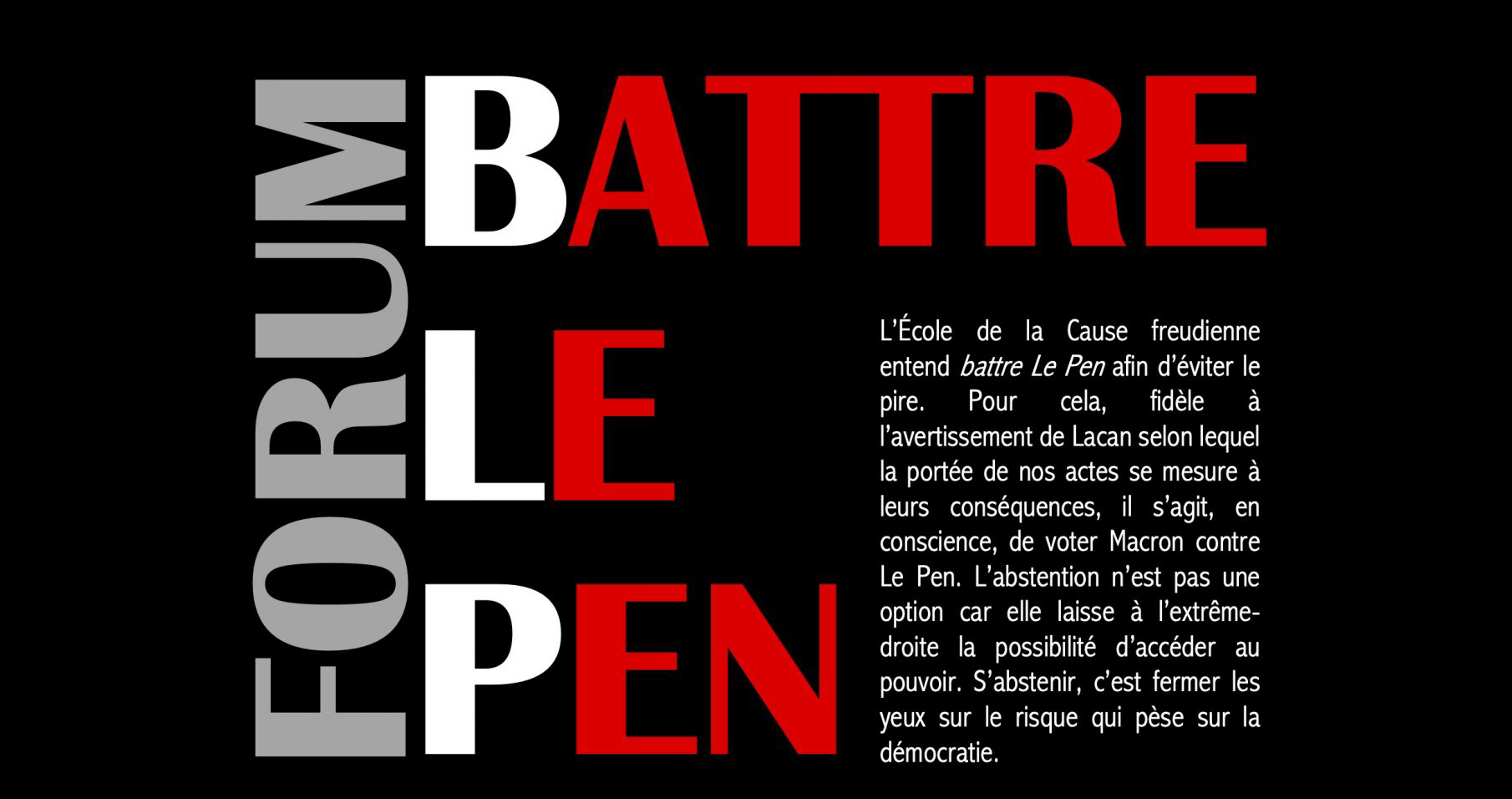

À droite, si Valérie Pécresse fomente probablement le rêve d’y parvenir, son parti semble s’être résolu à une défaite honorable. Cette fois un peu comme Jospin en 1995, la défaite est certaine, mais ils attendent d’être battus au tie-break, d’une façon convenable, sportive, qui ménage la suite. Si la droite est au second tour, s’imaginent les Républicains, les Français pourraient les choisir pour être majoritaires à l’Assemblée nationale. C’est ce que croient toujours les hommes politiques, qu’ils peuvent perdre la présidentielle et gagner les législatives. Inutile de rappeler que ce n’est jamais arrivé ; les hommes et femmes politiques français croient étrangement toujours à ce Père Noël du mois de juin. À l’extrême droite, enfin, personne ne s’imagine non plus remporter l’élection de 2022. Dans l’excellent podcast de BFM TV, « Le service politique », animé par Philippe Corbé, le correspondant de la chaîne, Loïc Besson, chargé de suivre Marine Le Pen, racontait un « off » de la candidate du Front National. « Cette année, ça peut passer », confiait-elle, désignant ses chances pour battre Macron au second tour. On a connu plus bravache. Même un troisième couteau à 2 % dans les sondages parle généralement du jour où il sera élu Président à l’indicatif du futur ; Marine Le Pen, que tous les instituts placent finaliste, ose s’aventurer à un téméraire « ça peut passer ». Car en réalité, ce n’est pas son sujet. Mme Le Pen espère simplement frôler la victoire, pour que son parti puisse perpétuer tranquillement sa prospérité sur fonds publics. Enfin, ses rivaux à l’extrême droite ne sont sans doute pas plus optimistes quant à la suite. Eric Zemmour a certes lancé sa candidature, mais il a surtout lancé son parti, Reconquête. La bataille des législatives – à l’issue desquelles sont distribuées les subventions de l’État en fonction des résultats obtenus par les partis – est en réalité la ligne de mire de tous ces caciques de la droite et de l’extrême droite. Entre autres, Laurent Wauquiez, qui a fait dès le début le pari que 2022 était gagné par avance pour Macron, attend la défaite de Pécresse, et le mouvement centrifuge qui s’en suivra.

Ainsi, plutôt que de faire de la politique, tous nos candidats jouent à la marelle. Ils enjambent et jouent à saute-mouton, vers le mois de juin 2022 ou avril 2027. Dans le contexte propice du Covid, dans cette campagne qui n’a pas lieu, plus rien ne se passe. Tous les acteurs jouent sans conviction cet acte fastidieux, le préambule de leurs ambitions authentiques. C’est un prélude triste et sans saveur. Ils ont noué un pacte étrange et tacite – comme si 2022 était une année où février avait 28 jours et le mois d’avril, deux dimanches de moins. L’épidémie les dispense de toute conversation, et ménage des clivages hystériques et absurdes, dans lesquels les uns et les autres se lovent. Un vague bruit de fond des chaînes d’information diffuse les quelques sujets que l’opinion commune tient comme ceux qui comptent pour les Français. Et la France sombre dans cette épidémie détraquée, dans cette prolepse permanente. Nous sommes victimes du variant « ro », ρ, le petit p de l’alphabet grec, pour une petite politique. Comme des lecteurs impatients, les citoyens et les candidats ont envie de tourner les pages pour connaître la fin. Cet escamotage démocratique est insensé –, quel que soit le résultat de 2022, cette élection sans débat et ces candidats sans campagne ne produiront que l’apathie, la langueur et l’indifférence.

Le Parti socialiste avait pour vocation de cimenter une sociale-démocratie à la française partant du centre (et de droite et de gauche) pour atteindre au pôle rouge en passant par tous les sociaux-démocrates ou républicains de gauche. Si cela comprenait toute une partie du spectre intrapartisan, cela en excluait de facto toute une autre.

À droite aussi l’on trouve une relative propension à faire bloc autour de l’idée d’une société sociale et libérale, mais aussi d’une certaine idée de la civilisation qui ne souffrira jamais qu’on la bazarde pour satisfaire aux revendications d’une frange irrécupérable car irrépublicaine de l’électorat idéologiquement allergique à Zineb El Rhazoui ou Alain Finkielkraut.

La République, de sa droite à sa gauche, ne comprend pas le concept de kouffar. Elle ne crache pas avec autrui sur les blasphémateurs d’autrui. Elle assure à ses citoyens la protection pleine et entière de libertés aussi fondatrices que fondamentales avec lesquelles le droit universel ne transige pas.

Le PS n’a pas tenu la boutique lorsque les infiltrés de LFI vinrent chasser de sa propre maison celui dans lequel ils avaient reconnu un Chevalier noir à la rose. Le Citoyen Valls n’avait pas même songé à profiter de sa position au sein du parti pour parachever la mutation sociale-démocratique, j’allais dire sociale-libérale, de cette force politique majeure de son pays d’adoption. Hollande ferait tout ce qui était en son pouvoir pour réconcilier la progéniture irréconciliable du réunificateur schizophrène de la gauche des années soixante-dix ; il aurait à cœur de se comporter jusqu’au bout avec ses parricides en bon père de famille.

À tous les rêvasseurs qui oseraient s’extirper des limbes de ce mauvais conservatisme qui a pu les conduire, dans le passé récent, à légitimer une forme de prostitution des valeurs structurelles de leur ADN politique, nous conseillons de rallier l’une de ces organisations centrales du paysage politique français qu’ils étaient censés recréer et, du reste, défendre face à l’adversité interne. Les plus conservateurs se retrouveront dans l’intransigeance républicaine de Pécresse, et les plus progressistes dans la république non négociable de Macron. Les extrêmes, quant à eux, se tiendront à l’écart de ce qui les révulse. « Touche-moi pas, tu me salis » comme disait l’Autre le plus con du monde.